山道散歩のスカイホール

ぼくは今でこそ車ばかり乗ってるが、昔はこのまま、この二本の脚でどこまでもどこまでも歩いていけるような気持ちになったこともあるくらい、歩くのが大好きだった。大地を踏みしめて歩を進めると、心は本能的な充足感に満たされる。動いている身体に乗った頭の中では、じっと座っている時には動き出すこともなかった部分が目を覚まし、活動をはじめる。そして、視界に入ってくる情景を眺め、刻々と変化する空気の流れや香りを五感で感じとりながら、移動する快感に身を委ねていく。

現存する生物のうちで直立二足歩行が可能な生物はヒトだけである言われている。いやいや、ペンギンだって鳥類やカンガルー、熊、猿などいろいろいるじゃないかと反論もあるかもしれない。しかし、ペンギンの大腿骨は脊椎に対してほぼ直角であり、下腿骨のみが垂直となっている。つまり、常に膝を曲げた状態なので、正確には直立二足歩行とはいえない。常時二足歩行を行う動物もいずれも骨盤と大腿骨の構造上、大腿骨を脊椎に対して垂直に立てることはできず、直立二足歩行を無理にすれば脱臼してしまう。このように自然界に直立二足歩行があまり見られないのは、腰や膝への負担が大きく、エネルギー効率が悪いためであると考えられている。

では、どうしてヒトは直立二足歩行するのか。これにはさまざまな仮説がある。両手が自由になるため食料を運べるし、手に武器を持って効率的な狩猟も可能となる。また、頭を高くするので遠くを見通せることや、水中を歩けるとか、移動効率、体温調節など諸説あるものの、まだ定説はない。直立二足歩行の長所としては、重い頭を支えることが可能となったこと。体重に比してヒトの頭部の重量は全ての動物の中で最も大きいので、結果としてヒトは体重に比して巨大な脳容積を得ることができ、全動物中最も高い知能を得たのだと言うのだが、これは「鶏が先か、卵が先か」という因果性のジレンマと一緒で、巨大な脳を得たので直立二足歩行するようになったのかもしれないと考えたりもする。もちろん欠点もたくさんある。ヒト以外の動物は痔や腰痛、胃下垂、ヘルニアなどの疾患に苦しむことはない。これには重力が関係しているようだ。膝への負担からくる障害やふくらはぎのむくみもヒト特有のもの。重い頭部を支える細く弱い首にも負担がかかるし、四足歩行に較べるとバランスが悪く倒れやすい。喉、心臓、腹部、股間等の急所が多い胴部前面を常に晒す危険もあり、内臓を保持するために骨盤底を発達させる必要があるため出産には困難がともない、胎児を小さく未熟な状態で出産しなければならない。さらに直立二足歩行には高度な身体能力が求められるから、習得するのに長期間の身体の成熟が求められ、生まれてから1年程度の訓練を必要とすること等々。(すべてWikipediaによる)かように長所短所ある直立二足歩行だが、実に複雑な仕組みの上に成り立つ歩行法なので、ホンダのASIMOだって、到底ヒトには遠く及ばない。

ところで先日TVを観ていたら、55歳から地図の測量を始めた伊能忠敬を紹介していた。忠敬は江戸時代に正確な日本地図をつくるため、目印と目印の間の距離を歩いて測ったので、そのために一定の歩幅で歩く訓練もしていたそうだ。一説では180cmと長身だった彼のその1歩は正確に69cmで、その歩数から距離を算出したという。夜の間も地図づくりは続く。北極星などの星を観測して自分の位置を割り出し、測量が正しいかどうかを確かめる。こうした作業を粘り強く延々と繰り返し、全国を旅すること17年。こうしてついに正確な地図「大日本沿海輿地全図」が完成した。17年かかったということは55歳から72歳までなので、江戸時代であればかなりの高齢者による偉業達成ということになる。さらに1日に歩く距離は平均60kmという健脚ぶり。なぜそんなことが可能だったのか。答えはその歩き方にあった。

江戸時代以前の日本人の多くはナンバ歩きという歩き方をしていたそうだ。これは右手と右足、左手と左足をそれぞれ同時に出して前に進む歩き方である。現代人に多くみられる歩き方は右手と左足、左手と右足をそれぞれ交互に出して肩と腰をねじりながら歩く、いわゆる西欧人の歩き方が一般的だが、これだと身体の軸をひねりながら歩くため腰や膝に負担がかかるので長距離を歩くのは難しい。さらにこの歩き方だと和服では襟元や着物の帯も緩みやすいし、武士は日本刀が邪魔になる。一方ナンバ歩きは身体が軸ぶれしないため疲れにくく、飛脚のような長距離歩行が可能となる。農民や行商人などは重い荷物を運ぶため、身体がぶれないよう歩かなければならないので必然的にナンバ歩きとなる。ちなみに天秤を担ぐときや相撲の鉄砲、また段梯子を登るときとか阿波踊りなどもナンバだという。試しにぼくもトライしてみたが、すぐに西欧人の歩き方に戻ってしまう。それに何となくユーモラスな歩き方だなと思っていたら、ゴリラの走り方もナンバだそうなので納得。ということで、伊能忠敬の健脚を支えていたのはナンバ歩きにあったというその話題はとても興味深かった。

さて、話を戻そう。歩くのが大好きだったぼくは、それまでも自宅から散歩に出ることはあったが、住宅沿いの歩道を歩くだけなので結局飽きてしまい、ずっと休止状態だった。ところが、実はここ数年散歩を再開しているのである。汗ばかりかき、ときには熱中症の危険さえあるし、少しも快適でない夏場の2〜3ヶ月は休んでいるが、それ以外の季節は少しくらいの雨が降ってもほぼ毎日出かけることにしている。自宅から車で15分ほどの山裾にある駐車場にパークして、そこから幾重かに曲がりくねった上り坂の山道を15〜20分ほど歩き、中腹にある小さな神社で一休みしてからUターンして、下り坂をのんびりと戻る往復約30分ほどのコースだ。何と言っても林の中の道なので木陰が多く、空気も清々しくて心地良い。今のような真冬の季節でも、すっかり葉をおとした木立はまるでベルナール・ビュフェの荒々しい素描のようだし、さらにその木立ストライプの先にはイギリス・ロマン主義の画家、ウィリアム・ターナーの絵画のように、青空に雲が流れるのびやかな風景が広がる。そして極めつけのご馳走は、どの角度からも楽しめる「今日だけの富士山」。その手前には盆地の町並みも広がっている。この盆地、近世に成立した地誌類の『甲斐国志』『甲州噺』などには、太古に盆地がかつて湖底であったと考える湖水伝説が伝わっている。そうした伝承を残す神社も盆地を取り囲むように鎮座しているが、甲斐の湖は地質学的な定説とはなっていない。ハイカラ好きの太宰治は「シルクハットを倒(さか)さまにして、その帽子の底に、小さい小さい旗を立てた(中略)きれいに文化の、しみとおっているまちである。」と『新樹の言葉』に残しているが、もっと大きなこの盆地の宝物は、東西南北に広がるそれぞれに異なる4つの個性をもった稜線シルエットを戴いていることではないかとぼくは思っている。さらにもう一つ宝物に加えたいのは、闇に包まれた盆地が満天の星のような輝きに満たされる光景だ。散歩の醍醐味は五感で味わう楽しみなのだが、これらは散歩における「眼のご馳走」。

ところで、すれ違う人たちは高齢者が多い。歩き方や姿勢で遠くからでも一目でそれはすぐに分かる。年齢的にはぼくもそのお仲間になるので、出来るだけ背筋や脚を伸ばして、若者のそれを見習おうと心掛けている。散歩には筋力の衰えを抑えて現状維持する効果があると言われるが、たしかに、歩きはじめてすぐに身体が重かったり軽かったりと体感するので、散歩が体調のバロメーターとなっていることは間違いない。仕事の都合で散歩できない時などは、何となくやり残した気持ちになってしまうのだが、そんな風にスッキリしなくなったらしめたもの。ここまで時間はかかったが、日々のウォーキングは今ぼくにとって欠かせないものとなってきている。こんなに長続きしたのは無理のないほどよい距離であることと、コースに木陰が多いので心地よく歩けること。それに折々の季節を体感できることも理由のひとつ。頭上では鳶が悠然と旋回を繰り返したり、鴉とのテリトリー争いを繰り広げたり、目をこらせばちょっとした自然のドラマも味わえる。

歩くことがもたらす快感には科学的な理由もある。散歩の効用の一つに挙げられるのが、身体の隅々の毛細血管にまで新鮮な血液が行き渡る事だと言われている。血液を通じて脳の前頭葉に酸素が送り込まれると、注意力・思考力・意欲などが上昇する。同時に爽快感を生み出すセラトニンの分泌も促す。このセラトニンは夜になるとメラトニンという物質に変化する。これは睡眠物質なので、日中の爽快感はイコール、夜の快眠となる。そして、新鮮な血液によって脳内の神経繊維が活発に結びつくようになり、行き詰まった思考をリセットし、リラックスしながら同時に注意力も上がるので、新しい解決法やアイデアが生まれる効能もある、と良いことづくめなのだが、これは目的地にただ向かうだけの苦行のような歩行では決してもたらされない。歩くことを楽しむ外向きの散歩でなくてはならないという条件がついているのだ。

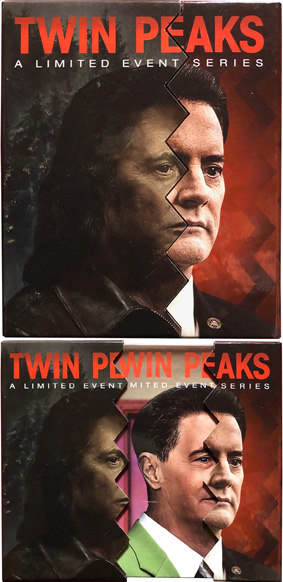

これから春を迎えて新緑の季節ともなれば、散歩コースは一気に生命力溢れる風景に一変する。そしてその緑のヴェールの中に歩を進めると、ぼくはきまってある光景を思い出す。それは『ツイン・ピークス』の新シリーズ『Twin Peaks The Return』の随所に挿入される森のシーンだ。ぶ厚い緑のマントを羽織った森には、葉を揺らせ小枝をなびかせるそよ風が流れている。ドラマでは、羽根を休める鳥たちや数えきれない様々な動植物たちを呑み込むその森は、現実世界と異界を連結する装置として象徴的に描かれている。不思議なことに、ぼくは散歩をはじめると、途端に自分が『Twin Peaks The Return』の森の中を歩いているような錯覚にとらわれるのだ。そして実は、その錯覚を味わいたくて、日々のウォーキングを続けてきたのかもしれないとさえ思うこともある。

『ツイン・ピークス』は1990〜91年にアメリカで放映されたTVドラマで、製作総指揮はデヴィッド・リンチとマーク・フロスト。海外ドラマブームの先駆けとなった全29話にもおよぶ長編シリーズで日本でも空前の社会現象となったので、当時はぼくも謎が謎を呼ぶ展開に夢中になったものだ。そして、このThe Returnだ。25年の歳月を経て放送された続編の新シリーズ(シーズン3)『ツインピークス The Return』は、2017年にぼくらの前に戻ってきた。出演者もFBI捜査官クーパー役のカイル・マクラクランやクーパー捜査官らの上司ゴードン・コール役の監督デヴィッド・リンチなど前シリーズのキャストほとんどが再結集しており、各俳優の変貌ぶりから25年という時の経過を感じとることができる。中にはすでに亡くなった俳優もいるので、新シリーズでは長期療養中という設定となっていたりする。

デヴィッド・リンチの作品はどれも難解だが、シュールで不思議な魅力に溢れている。だから『Blue Velvet』、『Lost Highway』、『Mulholland Drive』、『Inland Empire』とぼくは何作もディスクを購入して彼の世界を楽しんできた。何と言っても彼の作品の魅力のひとつに作中の音楽がある。すごく効果的に挿入されている楽曲は独特の選曲センスによってチョイスされているので、音楽の流れるシーンはどれも繰り返し観たくなるほど魅力的だ。もちろん『ツインピークス The Return』全18話にもエンディングロールには必ずバンドが登場する。ステージは田舎町ツインピークスにある酒場の設定。入れ替わり登場するバンド演奏は、ポップあり、カントリーあり、テクノやロック、ジャズとジャンルはとってもフレキシブル。実際、リンチ自身もあるインタビューでこんな発言もしている。「映画のサウンドとは、映像と音楽が一体となって動き続けるというもので、両者は結婚しているといえるほど重要な関係なんだ。この映画の中でもさまざまなサウンドが使われているけど、それらの瞬間にとって、それぞれのサウンドがとても重要なんだ。」音楽好きのぼくも、小鳥のさえずりや木立から聞こえる葉のそよぐ音を楽しんだ後にはAirPodsをセットして、その日の気分にフィットする音楽をセレクトしながら「耳のご馳走」を楽しんでいる。

『ツインピークス The Return』は、クーパー捜査官と、彼から分裂したドッペルゲンガー(=もう一人の自分)、そしてそのどちらでもないタギーと呼ばれるもう1人のクーパーの3つの人格の存在を軸に繰り広げられる。(DVD&ブルーレイ・ボックスのパッケージを開けると、クーパーと悪クーパーの間にダギー・ジョーンズが現れるという象徴的パッケージデザインで3つの人格の存在が表現されている)善と悪、陰と陽、白と黒、そしてこの二律背反のどちらにも属さない天使のような存在が挿入されて物語は「これは未来か、それとも過去か?」「これは現実か?それとも夢なのか?」と、謎が入れ子状になって繰り広げられていく。

また、時空を超えて別の次元にワープするシーンが18話の中で2回ほど出てくる。ある特定の緯度と経度の地点に立つと突然、青空や木立に穴があいてそこにのみ込まれてしまうのだ。気づけば、赤いカーテンに囲まれた部屋のソファーに腰掛けていたり、モノトーンの部屋で巨人の男と向き合っていたりする。そこに登場する不思議な人物たちの喋る声はすべて逆回しになっていて、どれもこれもデヴィッド・リンチの仕掛ける謎かけメッセージ。

こんなシーンもあった。デヴィッド・リンチ扮するFBI捜査官ゴードン・コールが昨晩見た夢を回想するのだが、彼はパリで捜査していて、知り合いの女性が話があるからカフェで会おうと電話で誘ってきた。そしてコーヒーを飲みながら向き合うと彼女は古い決まり文句を口にする。「私たちはみんな夢の中に生きているようなものよ」。それを聞いたゴードンが「分かった」と言うと、彼女は言った。「でも、その夢を見てるのは誰?」。強烈な不安に襲われた彼は、何が起きているのかと彼女が視線を転じた自分の背後を振り返ると、そこに居たのは若い頃の彼自身の姿だった。ぼくらが見聞きし感じている現実は、もしかしたら夢のような幻想なのかもしれない。ひとりひとりが自分の幻想を現実と思い込み生活しているのかもしれない。この問いかけをさらに精緻に理解するために、中沢新一さんの『森のバロック』第5章『粘菌とオートポイエーシス』の一節を引用してみよう。

*

(2)南方熊楠は、生命にとって、現実と幻想の間の違いはない、と考えている。彼は自分の得たこの生命直感を、仏教の表現をかりて、論理化しようとしている。「…有罪の人が死に瀕しおると地獄には地獄の衆生が一人生まるると期待する。その人また気力をとり戻すと、地獄の方では生まれかかった地獄の子が難産で流死しそうだとわめく。いよいよその人死して眷属の人々が哭き出すと、地獄ではまず無事で生まれたといきまく」。この仏教的な世界のイメージでは、この世と地獄が鏡の像のような対称関係にあるものとして、描かれている。この世で罪を重ねて、死んでのち地獄へ行くべき因縁を重ねてきた人の生命は、この世の中だけで完結するものではなく、死に瀕しては、それは地獄の生命の状態に、反転鏡像のようにして、反映されていく。それはちょうど、この世で灯火がひとつ点けば、あの世で闇がひとつ増える、と描いた『涅槃経』の世界のイメージと、同じことをあらわしている。

このイメージを、もっと深く探求してみよう。この世に生きている人間は、人間としての生命システムをもち、そのシステムに特有の感覚器官や幻想力や思考力をもって、自分のまわりに、「現実」をつくりあげている。この「現実」は、時代によっても、また社会によっても変化する。しかし、その変化はあくまでも、人間としての生命システムの条件に拘束されている。ところが、この世の人間と、灯と闇の関係のような、深い「縁」で結ばれた地獄の住人にとっては、同じ世界がまったく違う光景として、とらえられているのである。仏教思想の中では、この世と地獄が、違う空間にあるとは、考えられていない。まったく同じ場所で、この世の人間と地獄の住人は、それぞれがまったく違う世界を見、人間が食事をつくるための火と思っているものが、同じ場所にいる地獄の住人にとっては、恐ろしい業火と見えるのだ。それは、地獄の住人に特有の生命システムによる。この世の人間の生命システムには開かれている真性に向かう知性の窓が、地獄的生命システムでは、閉ざされているのだ。彼らは、同じ場所、同じ世界にありながらも、そのために違う現実、違う幻想を見ていることになる。

この世の人間のあり方と、地獄の住人のあり方とは、たがいに鏡像のように、つながれている。もっと正確に言うと、この世の人間も、地獄の住人も、それ自体として完結している現象ではなく、より根源的ななにものかが(仏教は、その根源的な「なにものか」のことを、空、真如、心そのもの、連続するもの、などといった、さまざまな名前で表現しようとしてきた)、生命システムの条件に拘束されたときにあらわれる、現実であり、幻想であるものとしてとらえられている。つまり、それぞれの生命システムにとっての現実は、幻想と一体であり、また生物がいだく幻想もまた、現実をつくりだすのと同じ生命システムの条件から、つくりだされてくるということになる。生物にとって、現実と幻想の本質的な違いはない。あるいは、こう言ってよければ、現実なるものは、幻想と同じように、ない。(せりか書房刊『森のバロック』265〜266頁)

*

こうしてぼくは、現実でも幻想でもない山道散歩に今日もでかける。歩き出して前頭葉に酸素が送り込まれ、セラトニンが分泌されてくると脳が徐々に活性化されてくる。そして、五感でご馳走を味わいながら、ふと足を止めて見上げるとそこにスカイホールが現れて、ぼくはワープする。赤いカーテンに囲まれたソファに座ったぼくは、今日も夢の中に生きているのかと考える。すると、決まって何処からか囁き声が聞こえてくるのだ。「でも、その夢を見ているのは誰?」

濃密な観光地〈日光東照宮〉

豊作の守り神である年神は、初日の出とともに降臨されるという。それを高山から眺めればご来光となり、その光背を負うてお釈迦様は来迎されると仏教は説く。しかし、ぼくは日が昇る瞬間を眺めたことは一度もない。寝坊には、気づけば辺りはすでに明るくなっていて日の出はいつもあっけなく訪れるのだが、日没の瞬間を見届けたことはある。昨年の盛夏に、長野は富士見高原の1,430mの高地から、夕日が奥穂高岳の稜線に沈むまで30分ほどじっと日没を眺め続けた。これは実に面白い体験だった。夕日というのは別れを惜しむかのように空を茜色に染め上げていてなかなか沈まず、そのあいだ眺める者の心にはさまざまなことが去来するので、とても豊潤なひとときを与えてくれる。稜線に消えるまでのプロセスはあたかもスローモーションの映像を眺めているように、このまま茜色の光景が永遠に続いていくかのような錯覚にとらわれる。しかし、その輝きの上辺が稜線にすっと消え去る瞬間は、逆に実にあっけない。この静と動のコントラストが日の入りのプロセス、つまり、光と影のはざまにはあるのだと発見した。

光といえば「観光」の語源」は、「国の光を観る、もって王に賓(ひん)たるに利し」という「易経」の一説に由来するそうだ。賓とは敬うべきもの。つまり「国の威光を観察する」のが「観光」の本来の意味なのだが、現代の観光地は国の威光とはほど遠く、むしろそれは「光景」の「光」であろう。「光景」とは目前に広がる景色や眺めのことで、光(=景色)を観に行く「観光」は大正時代以降Tourism(ツーリズム)と訳されている。

ところで、昨年晩秋のぼくの「観光」は、ご来光の日を連想させる日光への旅だった。日光に赴くのは学生時代の修学旅行以来なのだが、栃木には活動の中で知り合い懇意にしているデザイナーも3人ほどいるので今回は少し遠出してみることにした。

1999年に世界文化遺産に登録された日光の構成遺産は、二荒山神社(ふたらさんじんじゃ)、東照宮(とうしょうぐう)、輪王寺(りんのうじ)の2社1寺に属する103棟の建築物群と周辺の景観遺跡なのだが、やはり白眉は日光東照宮だろう。駿河国の久能山に葬られた徳川家康の遺骸は、「遺体は久能山に納め、(中略)一周忌が過ぎたならば、日光山に小さな堂を建てて勧請し神として祀ること。そして八州の鎮守となろう(Wikipedia)」という家康本人の遺言から、3代将軍・徳川家光により、下野国日光に改葬され、分霊が勧請されたのが日光東照宮である。その威風は家康の遺言にある「小さな堂」とはほど遠い堂々たる造営である。日光では家康死去の翌年には社殿が完成していたが、それから17年後、徳川家光が日光社参し、その2年後より江戸、京都、大阪から集められた宮大工たちによっておよそ8年がかりの荘厳な社殿の大規模改築が進められた。そして完成の翌年には朝廷からの宮号授与を受け、東照社から東照宮へと改称。晴れて日光東照宮となった。

そもそもこの地に「日光」の字があてられる語源となったのは、820年、弘法大師(空海)がここを訪れた際に、二荒山(中禅寺湖の北にある男体山)の「二荒」を「にこう」と音読みしたことに由来するといわれている。その「にこう」の読みに対して「日光」の字が当てられ現在に至るわけだが、どうやらその字を当てたセンスのある無名の人物がいたことになる。ちなみに二荒山という名称も、更にさかのぼる782年に男体山を勝道上人が開山したときは、観音菩薩が住むとされる補陀洛山(ふだらくさん)と呼ばれていたので、これが訛って二荒山になったのだそうだ。各地に残る名称は、このように読み替えられたり、訛ったり、当て字されたり、さまざまに屈折しながら定着しているものが数多く見受けられる。今回はその二荒山神社までは足を伸ばせなかったので、一路、東照宮へと歩を進めることにした。

参道から奥を望むと東照宮の正門となる「一の鳥居」、通称「石鳥居」が見えてくる。鳥居をくぐるとそこから先は神域となる。石鳥居は神域の入口に相応しくそびえ立って見えるが、これは石段の幅や高さを微妙に変えることで生まれる、錯覚を利用した遠近法によるものだという。石鳥居の先に建つ五重塔にも工夫が施されている。塔の真ん中には屋根を固定するための心柱と言われる巨大な木の柱が垂れ下がっていて、この心柱は途中から鎖で吊られ、底部は磯石につかず浮遊させることで地震の縦横の揺れを振り子にして吸収する。このため、揺れを逃がすことができるのだという。東日本大地震の際にも損傷がなかったこの江戸時代に考案された免震機能は「東京スカイツリー」の地震制振システムにも応用されているというから、これぞ先人の知恵と言うほかはない。ちなみに634mの「東京スカイツリー」の高さは五重塔の標高とほぼ同じだというのだが、果たしてこれも偶然なんだろうか。

境内の導入口に控える日光山輪王寺の本殿はあいにく改修工事中だったので、まず宝物殿と輪王寺宮の庭園として作庭された逍遙園を散策する。逍遙とは気ままにそぞろ歩きすることの意だが、園内には琵琶湖の近江八景を模した大池があり、男体山など周囲の山々を借景として構成されている。この地泉回遊式庭園には造園された江戸初期から後期に至る意匠が混在し、巨石や石組みには桃山の特徴も残っているそうだ。そして隣接する輪王寺宝物殿に移動すると、ここには奈良時代後期、勝道上人の日光山を開山以来の長い歴史を物語る寺宝が収蔵されている。輪王寺に伝来する所蔵品は国宝1件、重要文化財49件、重要美術品7件、世界記憶遺産1件の各時代の仏教美術、そして徳川家康、家光の御遠忌法要にまつわる品々の展示に加え、江戸時代まで陽明門に祀られていた等身大の風神・雷神像が50年ぶりの修理を経て輪王寺に移管され、現在は宝物殿に公開されている。その前に立って仰ぎ見ると巨大フィギュアといった趣で、風神・雷神像はなかなかの迫力だった。

初代将軍の家康から15代将軍慶喜までのおよそ260年間に及ぶ、栄華を極めた江戸幕府。長期にわたる武家政権に集積されたパワーが、宝物殿のさまざまな展示物に表出していて、この権力の御威光ぶりがひしひしと伝わってくる。家康は三河国(愛知東部)の土豪・松平元康(幼名は竹千代)として生を受け、戦国武将として動乱期に頭角を現し、豊臣秀吉の死後に征夷大将軍として晴れて天下人となった。没後はその遺言に基づき、恒久平和を願う神となるための重要な儀式である日光改葬を経て、日光山から江戸や関東、日本全体を見守る「東照大権現」として家光らによって神格化されてきた。人から神となったこのジャパニーズ・サクセス・ストーリーが放出するオーラは宝物殿のみならず、東照宮を構成するすべての建造物群を覆い尽くしている。

ところで、ぼくは美術館や博物館のミュージアムショップではほとんどグッズを買うことはないのだが、宝物殿の受付に展示されていた菩薩の色紙には心動かされて、自分の干支である寅年守御本尊の「虚空蔵菩薩」を購入することにした。この尊蔵は慶安5年(1652)に宮中の御絵所にいた仏師「木村了琢」によって描かれたとある。了琢は江戸中期の画家で、名は喬久。絵所となって宝暦10年(1760)に56才で歿したそうだが、筆使いは実に精緻で画風には品性が感じられる。仏教絵画はインド、東南アジア、中央アジアや中国、チベットと各地に残るが、なかでもチベットのタンカと呼ばれる礼拝儀式に使用する曼荼羅・仏画がぼくは好きだ。了琢の画風はタンカに近いと感じたので一目で気に入った。この虚空像菩薩は虚空(大空)より無量の珍宝を雨のごとく降らせ一切を充足させるとともに、大空のように何事も包み込んでくれる仏様とあり、さっそくこの掛け軸仕様の仏画を自室の壁に掛けて、良い年が迎えられるよう祈願する。

極彩色といえば東照宮の建物群に施されている彫刻も実に絢爛豪華で、しかもなかなかPOP。故事逸話や遊びに興じる子どもたち、聖人賢人などの彫刻に加えて、おびただしい数にのぼる神獣(=霊獣・霊鳥)が祀られている。神の御霊が宿ると言われる神獣は日本では神使(しんし)とも呼ばれる神の使いで、神社で見かける「狛犬(こまいぬ)」などは代表的な例だが、良い事が訪れる直前にそれを伝えに現れる獣の姿をした神様の使いと伝えられている。東照宮に祀られている神獣は龍、竜馬(麒麟に似るが竜馬は2角で牙がない)、一息(龍に似てるが怪魚)、白沢(はくたく=人の言葉を話す聖獣)、象、猫、猿、唐獅子、鳳凰、鶴、亀、虎、兎、猪、鼠、牛、蛇、馬、羊、鳥、などなど。さながら、ここは神獣らが集う日光フィギュア動物園だ。ちなみに中国では「四大聖獣」や「四神(しじん)」と呼ばれる「麒麟」「鳳凰」「応龍」「霊亀」が親しまれているという。

東照宮の彫刻類は南光坊天海が総指揮、彫刻デザインは狩野探幽に一任されたと伝わっているが、多くの作品は作者不明とされている。しかし、国宝の東西廻廊の極彩色大彫刻は狩野理右衛門の下絵とあるし、回廊にある「眠り猫」は左甚五郎の作と言われるので、実際はデザイナー集団による協働作業だったのではないだろうか。東照宮彫刻のディレクターであった南光坊天海は戦国時代から江戸時代に実在した僧侶で政治家と言われているが、謎に包まれた人物でもある。家康・秀忠・家光と三代にわたって仕え、黒衣の宰相とも呼ばれたこの天台宗の僧侶は108歳という異例の長寿だったとか。 そして、デザイナーたちを束ねたアートディレクター役の狩野探幽は江戸時代初期の狩野派絵師としてつとに有名だが、江戸幕府の御用絵師となり山水、人物、花鳥といった幅広い作域でその手腕を存分に発揮した。個々の彫刻については様々に解説されているのでここでは割愛するが、東照宮のビジュアルイメージは彫刻といい「鳴き龍」の天井絵といい、生き生きとしてるし愛嬌もあり、なかなか可愛いいので、東照宮は江戸時代に誕生したアニメ感満載の彫刻テーマパークといった感がある。こんなにカラフルでPOPで楽しい彫刻類が建物を彩る東照宮に国内外の観光客が引きも切らず押しかけてくるのもむべなるかな。コミックと世界文化遺産が一体化しているスポットなんてそう滅多にはない。

さまざまな意匠の背景となっているのは仏教発祥の地であるインド、チベット、そして東南アジアに伝播した仏教美術様式なので、東照宮の背後にはそうした異国の香りが充満している。家康を神格化し、徳川幕府の威信を広くアピールする機能を果たしてきた東照宮だが、それもこれもすべて人間の創意。ときには権力の発信装置として、またときには濃密な観光の地として、時代を跨いでさまざまな人間の企てを吸着してきたのも、日光という自然が内包する地の力あってのこと。今回の訪問で改めてそう強く感じた。そこには関東以北の最高峰・日光白根山、男体山、女峰山などが連なり、噴火によって流れ出た溶岩は谷をせき止めて中禅寺湖などを造りだし、また流れ出た水は竜頭滝や華厳滝を落下して川となる。この変化に富んだ日光の地形は野鳥の楽園を誕生させ、多くの動植物を育みながら奥深い自然をつくりあげてきた。そして必然的に人はその地の力に吸い寄せられ、魅了され、物語を生み出していく。ぼくはこうした光景を各地でたびたび目撃する。いつでも自然は人に胸襟を開き、ときに厳しく、どんな人間の営為も静かに包み込んでいる。

伝説の人

青春時代の記憶に残る「伝説の人」がいる。正確に言えば2人いるのだが、今回登場するのはその中の1人。定かな定義は分からないが、ぼくの「伝説の人」とは、会ったことはないがいろんなところから「どうやら凄い人がいる」という噂が流れてきて次第に集積していき、やがてその人物のイメージが像を結び、ぼくだけの物語の「伝説の人」となる。実像とは大いに異なるのだろうが、構わない。だってそれは、ぼくだけの物語に住まう「伝説の人」なのだから。

高校時代にリョージさんという凄いギタリストがいる、と複数の友人の噂を耳にしていた。しかしそれ以上詳しい情報はなにも入ってこないので「へぇ−、そんな人がいるんだ」と漠然と聞き流していた。それから数年後、ぼくが東京から郷里の甲府に戻ってきたある時、一度だけ演奏しているリョージさんを偶然見かけたことがある。街なかにある狭いライブハウスのステージで(たしかそこは「ラムネ堂」と呼ばれていた)エレキギターを弾いていた人物を指さして連れが「あれがリョージさんだよ」と教えてくれた。2005年10月の山梨放送でブルースギタリストのリョージさんの特集番組が制作されたとき「全身ギタリスト」というタイトルが冠せられてたが、ソリッドなギターの音色とともに記憶に残っているのは、正に全身ギタリストが其処に居たという鮮烈な印象だった。(一番上の写真が20代のリョージさんなので、たぶんこんな感じだったはず。)その「伝説の人」を垣間見てから40数年後のある日、ぼくは思いがけなくその人と向かい会うことになる。

以前のブログでも紹介したアコギ制作者、サカタギターの坂田久さんが経営しているカレー屋さんに出かけて、いつものようにカウンターに腰掛けると隣りでやけに元気で滑舌のいい人が深沢七郎とか三上寛とか、ぼくが素通りできない人物の名をあげて熱心に久さんに語りかけていた。しばらく黙って聞いていたが、とうとうぼくは好奇心を抑えきれず、「失礼ですが」と話かけてしまった。それがリョージさん、つまりぼくの「伝説の人」、堀内良二さんだった。ぼくと同じ歳と知ってすぐに意気投合したものの、ぼくは良二さんの実像についてはほとんど何も知らない。そこで後日、ぼくがブログに良二さんのことを書こうとしてる事を知った彼は手書きの克明な記録・資料を渡してくれた。ミュージシャンって何となく自由奔放なイメージを抱きがちなのだが、実は良二さんのように誠実で、緻密で、高い理想を持ち続けているミュージシャンだっているのだ。(当たり前のことだけど…)ということで、ここからの文章はその資料に基づいたものとなる。

良二さんは山梨の果実の里、御坂町に生まれ、中学生の頃に甲府に移住する。高校は市内に2校ある進学校のうち、ぼくとは別の学校に進学していたので、当然ぼくらの接点はまったくなかった。1968年頃、PANIC(パニック)というバンドに加入した良二さんは、TESCOという楽器メーカー主催のバンドコンテストで全国優勝を果たし、在学中からギタリストとしてその名を馳せていた。同年の秋にはベンチャーズ山梨公演の前座も務めたのだが、本人によれば、そもそもギターに興味を持ったきっかけは中学生の頃に偶然楽器店から流れてきた、あのテケテケテケというベンチャーズのエレキギターのサウンドだったというから、前座として演奏するまでにわずか5年ほど要していないわけで、ギタリストになるまでのそのスピードの早さに先ず驚かされる。そして1969年の高校卒業を待ち、進学せずに芸能プロダクションに就職する初の学生として、ゴールデンカップスやパワーハウスといった有名バンドが所属する音楽事務所「東洋企画」に入社してプロデビューを果たす。ここから良二さんの音楽遍歴が本格的に開始されるわけだが、1970年には京都でバンド「TOO MUCH」を結成。TOO MUCHはテキサス州出身のBill Ashを含む日米混成4人組の即興ブルースロックバンドで、活動期間はわずか8ヶ月間だった。この結成の直前、新宿「風月堂」に出入りしていた良二さんは、京大西部講堂での伝説的ライブアルバムを残したロックバンド「村八分」のギタリスト、山口富士夫と出会って3ヶ月間同居する。この時期2人はユニットも結成していたが、「TOO MUCH」の誕生と共に自然消滅。しかし、山口富士夫が他界する2013年まで音楽で結ばれた2人の交流は続く。その後、良二さんは様々なミュージシャン達と交流しながら、目まぐるしいコンサート活動を通じてその腕を磨いていったが、1971年5月に渡印することになる。その大きな要因となったのが、日本という国への失望感だった。

1970年、海外からジミヘン、ジャニス・ジョプリンをはじめドアーズ、クリームといった、当時の世界のロックシーンを彩るミュージシャンらを招いて、富士山の裾野で日本版「ウッドストック」を実現しようとした壮大な野外ロックコンサート「フジオデッセイ」が計画されていた。そこで国内から選ばれたバンド「TOO MUCH」は彼らとステージをともにすることが内定し、出演契約書も届いていたから、ここでロックギタリスト・堀内良二がメジャーデビューするはずだった。しかし、運命というのは時として心ない悪戯をするものだ。この時期は世界的な規模で反政府運動の機運が高まっていて、当時の政権がそうした運動の温床になってはと危惧したのか、もしくは計画の中止するよう圧力をかけてきたのか真相は定かでないが、突然計画は中止されることになってしまった。人生で最もワクワクする瞬間から一転してどん底へと突き落とされた良二さんは否応なく人生の岐路に立たされる。開催されていたら人生は大きく変わっていたのかも知れないという気持ちを封印して、失望した良二さんは「こんな保守的な日本社会にいても自分の本当の音楽は追究できない」と海外に出ることを決意する。その再生プランは、旅人と求道者の聖地・インドからシルクロードを辿ってRockの聖地・ロンドンを目指すというものだった。こうして1971年5月から1975年10月に 帰国するまでの良二さんの放浪の旅がはじまる。

まずスタート地であるインド、ネパール、アフガニスタンにはまり、そこで1年間のヒッピー生活を送る。アフガニスタンでは、タージマハルを目指していた小杉武久率いる「タージマハル旅行団」と出会い、旧交を温める。(その小杉さんは今年10月12日に帰らぬ人となってしまった。合掌。)それからシルクロードを辿り、イスタンブールからはオリエント急行でスイス、イタリア、そして地中海南岸からスペインへ移動。マヨルカ島では中華レストランで中国人らに混じって働いたりしてからアンダルシア地方を巡って北アフリカ、モロッコに入る。アルジェリアでは日商岩井セメント工場建設プロジェクトの飯場に居候したり、サハラ砂漠探検も経験した。そしてイタリアに再入国してからドイツ、デュッセルドルフで旧友であり良二さんの最大の理解者であるドイツ在住の画家・赤井富士夫氏と再会。1974年からロンドン・キルボーンに1年間滞在し、再びドイツに向かって赤井宅に居候した後、帰国する。

世界の現実と向き合ったこの5年あまりの放浪の旅は、ミュージシャンとして、そしてひとりの人間として何ものにも代え難い人生体験となり、彼の人生を深化させていった。 郷里に戻ってからの良二さんは家庭を持ち、映画が好きだったこともあり、当時はまだ珍しかったVIDEOレンタルショップを営みながら、並行して1990年までは度々コンサートやセッションにも参加している。実はこの時期、子どもに見せようとSnow Manを注文したぼくは、お店で良二さんの奥さんからVIDEOを受け取った記憶がある。しかしその後、奥さんは病のため1991年に若くして他界してしまった。傷心の良二さんはこれを境にギターを封印して、残された3人の子育てに専念することになる。だがそのBlues魂の灯火が消されることは決してなかった。1995年の阪神・淡路大震災発生を機にチャリティロックコンサートを企画してギタリストとして復活。また、地元放送局の番組「BLUES NIGHTS」のDJを2年間つとめ、さまざまなBLUESやROCKを紹介すべく精力的に活動してきた。

良二さんが出会った多くのキーパーソンの中でも、特に最も影響を与えられたと語っているのは妹尾隆一郎氏だ。惜しくも2017年12月に亡くなってしまったが、ブルースハーモニカの分野では日本を代表するミュージシャンでBLUES & ROCK界の古株である。この妹尾氏と良二さんの後輩ギタリストの寺田一仁氏がメンバーとなっているBLUESバンド「SENO-TERA」に良二さんはパワーをもらいながら、2000年以降もBlues魂を探求する旅を続けている。ではそれを支える原動力はなんだろう。良二さん曰く、BLUESの基本は単純な3つのコードで成り立っている。それをどう解釈するかによってさまざまな独自のスタイルは生み出されていく。BLUESのシンプルな3コードの中に潜むのは奥深い多様性なのだ。良二さんはそれを「BLUES MAGIC」と名付けた。「BLUES MAGIC」は人種や時代を問わずソウル(魂)をもった音楽の探究者たちを終点のない旅に誘い続けているし、自分も「BLUES MAGIC」にとりつかれたギタリストなのだと。

ところがそんな良二さんは、訪れた何度目かのインドへの旅でウイルスに感染してしまい、徐々に身体が蝕まれてしまった。何年か潜伏していたウイルスによって、とうとう身体の各部が炎症を起こし、一時は命も危ぶまれた時期もあったそうだ。しかし、幸い一命を取りとめた良二さんは長い治療期間を経て、次第に生活のリズムを取り戻すまでに回復してきた。最後に残ったのは膝の痛みだった。そこで今年の夏、手術する決意を固め、今は術後のリハビリに励む日々を送っている。「ぼくはとにかく自分の足で立って歩きたい。誰の手も借りず1人で電車に乗って東京に行き、懐かしい仲間と会ったり、ライブにも行ってみたい」その一念でどんな辛いリハビリにも耐える決意なのだと語っていた。この前向きな姿勢は間違いなく音楽を探究する旅の中で培われてきたものだろうし、やっぱり良二さん、生き方がBLUESだよ。

戦後同じ年に生まれた良二さんとぼくは、片やミュージシャンとして、片やデザイナーとして、別々な場所で同じ時代を生きてきた。熱く音楽について語る良二さんがときおりふっと垣間みせる、はにかんだ笑顔を見ると、ぼくはあのラムネ堂でギターを弾いていた良二さんを思い出す。そして、その二つの表情の間に横たわる長い年月の流れに浮き沈みしている喜怒哀楽が見えてくる。音楽上での失望や苦難もたくさんあっただろうが良二さんがもっとも心折れそうになった出来事は、あまりにも早すぎる奥さんとの別れだろう。そこからどう立ち直っていったのか言葉少なめに語ってくれた。傷心の良二さんは、ひがなぼんやりと当時住んでいた家から見える山ばかり眺めていたという。やがてその山は生まれ故郷の御坂で子ども時代に毎日眺めていた小高い山とオーバーラップしてくる。海辺で育った子どもらが水平線の彼方に明日を見つけようとするように、ぼくら山国で育つ子どもたちは、あの山の向こうに在るという幻のような幸せに目をこらす。

*

山のあなたの 空遠く

「幸い」住むと 人のいう

噫(ああ)われひとと 尋(と)めゆきて

涙さしぐみ かえりきぬ

山のあなたに なお遠く

「幸い」住むと 人のいう

*

このカール・ブッセの「山のあなた(上田敏 訳)」にはさまざまな解釈がある。幸せを探しに行ったけれど欲しかった幸福は見つからず、涙を浮かべて帰ってくるしかなかったという解釈や、その幸福ならあなたが探しに行った場所よりも確かもっとずっと遠い山の向こうにあるのにとか、いやそうではなくて実はそれははじめから足元にあったのだという読み解きもある。いずれにしてもこれは決して青春の詩などではなく、年を重ねるごとに重みを伴って迫ってくる詩なのだと思う。幼少期の原風景は、元少年少女らの終わることのない探求の旅を、背後からいつまでもいつまでも静かに包み、そして見守っている。

プラネットアースを楽しむ

ここ数年継続している定期小旅行の宿で過ごす夜、最初のうちは読みかけの本を開いたりTVを観ていたが、番組はどの局も代わり映えしない内容だし、ニュースもスマホチェックで事足りてしまう。そこで、購入した映画のDVDや録画してもなかなか時間がとれずに観られなかった収録物をブルーレイディスクなどにコピーして、宿の備え付けプレーヤーで鑑賞したりしていたのだが、それも次第に物足りなくなってきた。

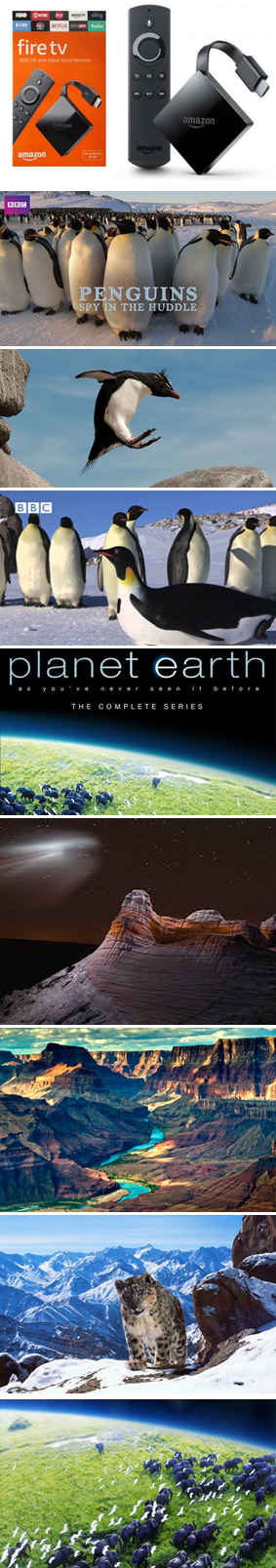

そこでハタと閃いたのが自室で夜な夜な観ているAmazonのFire TV-4Kだった。これはTVに接続して使うセットアップボックスの小さな出力機器で、Apple TVと同じく、専用機器をTVのHDMI端子に接続してWi-Fiにつなぐだけで、5万タイトルもあるAmazonビデオの映画やYoutube、スポーツやニュース番組が見放題となるデバイスなのだ。prime会員なら享受できる膨大なコンテンツサービス環境は実に豊富で、観はじめたら本当にきりがない。動画ライフにはまり、使いはじめたら止められずにリモコン片手に自宅に引き籠もってしまう人も出現しているとどこかで読んだ記憶があるが、さもありなん。見始めたら次々と興味がスライドしたり、スキップしていくので、その深い視覚情報の沼に引き込まれてしまう気持ちも分かるような気がするが、スマホ依存もそうだけど、結局は本人の自己責任で活用するものだから、向き合い方も千差万別と考えたらよいのだと思う。しかしこうした多様なコンテンツが出現してくると、横並びで代わり映えしない地上波番組などからは次第に人々は離れていってしまう時代になるのもそう遠い話ではないかもしれない。インターネットを介して配信されるデジタルオーディオ、ビデオコンテンツを高精細テレビで視聴するAmazon Fire TVは、HuluやNetflixなどの有料アプリなどを使うとさらにTV番組、映画、音楽、スポーツ、ゲームなど幅広いラインアップからさまざまなコンテンツが楽しめることになる。機器の仕様は、厚さ10mmほどの65mm角の本体と電源アダプタ、それに長さ150mmほどのコンパクトなリモコンだけで、あっけないほどシンプルこの上ない。そこでぼくはこれを旅先に持って行って、宿のTVに接続すれば、夜は退屈しないのではと考えたのだ。

結果は大正解!今やほとんどの部屋はWi-Hiが完備されている環境なので、慣れれば2〜3分の接続設定で試聴が可能となる。4K対応なので画質も驚くほど鮮明だ。また、音声認識対応リモコンなのでいちいち入力しなくても、タイトルや俳優・監督名、ジャンルなどを言うだけでAmazonビデオの映画やTV番組が検索できる。例えばYoutubeだけでも、世界中からあらゆるカテゴリーの動画がアップされていて、コンテンツは恐ろしく広く奥深い。仮にお気に入りのミュージシャンを検索すると、すぐにそのミュージシャンの楽曲タイトルが表示されるので、観たいビデオをクリックすると音楽ビデオがスタートする。早送りやストップも自在だし、終了すると次々と関連動画が自動再生されるので、放っておけばいつまでもお気に入りのミュージシャンの関連映像が途切れることはない。時折挿入される広告は3秒ほど我慢すればスキップできるから、これはYoutubeを試聴するための使用税だと考えることにしている。必要最小限のボタンしかついていないリモコンも優れもので、さぞかし初期設定は難しいのではと危惧していたが、さすがAmazonという感じでサクサクと設定して簡単に設定完了できる。先行機種の第2世代Fire TV Stickと比較すると、第3世代であるこのAmazon Fire TVは価格がほぼ倍なのだが、高画質対応なので4K動画視聴に適しており、ゲーム環境が更に快適になったり、動画再生がスムーズになりさらに進化していると伝えられているが、ともあれAmazon Fire TVはこうしてぼくの小旅行の夜の恰好の友となった。

例えばこんな映画がある。過酷な環境で生き抜くペンギンの極限の親子愛を追った「PENGUINS」。シーズン1のエピソード1では、南極のコウテイペンギンやフォークランド諸島のイワトビペンギン、そしてアタカマ砂漠のフンボルトペンギンを追う。凍てつく南極から灼熱の熱帯まで、自然界で最も献身的な親たちの物語をカメラは記録していく。そこで活躍するのはペンギンたちの群れに潜入するスパイカメラ。ペンギンのそっくりさんにはカメラが巧妙に組み込まれていて、遠隔操作で彼らの生態を余すところなく捕らえることができる仕掛けだ。そのスパイカメラペンギンを仲間と認識しているペンギンたちの中には求愛行動をとってくるものまで出てくるから微笑ましい。さらにダミーペンギンから生み落とされた卵や側に置かれる岩のレプリカにまでカメラは仕込まれていてあらゆるアングルから群れの様子を克明に観察する。ちゃっかり4輪タイヤのヒナもいるのはご愛敬だ。こうして長期間にわたってくまなく記録されるペンギンたちの生態はとても興味深く、子孫を次代に繋いでいくための涙ぐましい数々の努力の物語は感動的だ。

またじっくりと集中して鑑賞出来るときに選ぶのがPLANET EARTHシリーズだ。『プラネットアース』(Planet Earth)はイギリスのBBCによる自然ドキュメンタリーシリーズで(日本のNHK、アメリカ合衆国のディスカバリーチャンネルとの共同制作番組でもある)、日本では仲間由紀恵さん、ココリコ田中直樹さん、動物写真家 岩合光昭さんなどさまざまな出演者らによる吹き替え版が衛星放送NHKスペシャルでも放映されている。シーズン1には11のエピソード、シーズン2には6つのエピソードが収録されている。

シーズン1

エピソード1「生きている地球」(英題:”From Pole to Pole”)

エピソード2「淡水に命あふれる」(英題:”Fresh Water”)

エピソード3「洞窟 未踏の地下世界」(英題:”Caves”)

エピソード4「乾きの大地を生きぬく」(英題:”Deserts”)

エピソード5「高山 天空の闘い」(英題:”Mountains”)

エピソード6「草原 命せめぎあう大地」(英題:”Great Plains”)

エピソード7「海 ひしめく生命」(英題:”Shallow Seas”)

エピソード8「極地 氷の世界」(英題:”Ice Worlds”)

エピソード9「ジャングル 緑の魔境」(英題:”Jungles”)

エピソード10「森林 命めぐる四季」(英題:”Seasonal Forests”)

エピソード11「青い砂漠 外洋と深海」(英題:”Ocean Deep”)

シーズン2

エピソード1「島 生命の小宇宙」(英題:”Islands”)

エピソード2「熱帯の森 ひしめく命」(英題:”Jungles”)

エピソード3「砂漠 不毛の大地」(英題:”Deserts”)

エピソード4「草原 緑のゆりかご」(英題:”Grasslands”)

エピソード5「高山 天空の闘い」(英題:”Mountains”)エピソード6「都市 新天地への挑戦」(英題:”Cities”)

「誰も見たことのない地球の素顔」を制作コンセプトに、各エピソードではドローンによる天空の視線や超小型防震雲台を駆使した生き物の目線で、全編をHDカメラで収録した極上の映像で展開されている。各テーマにそって練り込まれた企画を選りすぐりのスタッフらが、気の遠くなるような時間と手間(そして予算も)をかけて制作したそれらの映像はどれも博物学的姿勢に貫かれていて、思わずこちらも姿勢を正して見入ってしまう。

これを観て即座に思い出すのは、ナショナル・ジオグラフィックだ。学術誌でありながら絵や写真を多用した雑誌として知られるこの科学誌は1888年に「National Geographic Magazine」として創刊された由緒ある雑誌だ。誌面に載るのは1万枚から選ばれたほんの1、2枚というきわめて厳格な掲載基準で、最高品質の記録写真を掲載してきたことでも知られている。世界36カ国語で発行されていて、今では180か国以上で850万人が定期購読している。発行元のナショナルジオグラフィック協会はワシントンD.C.に本部を置く非営利科学教育団体だが、2015年にメディア部門を21世紀フォックスに売却したので、現在の同誌の発行元は新会社であるナショナル・ジオグラフィック・パートナーズとなっている。ただ、ナショナル・ジオグラフィックにはこんな批判もある。「第三世界の人々は異国的なものとして描かれる。理想化され、1つの歴史観に沿った形にそぎ落とされ、性的特色を付与される。男権主義的修辞技法、異文化の接触を一方的観点で見ること、世界を階層化された構造として見ていながら客観性を主張していること。(Wikipedia)」などである。また、アメリカの既成の体制や企業の利権と密接に関連しているといった批判もある。しかし、1888年以来、8,000件を超える研究や調査プロジェクトを支援し、世界に関する知識の向上に貢献してきたことは間違いない。ナショナル・ジオグラフィックは動画配信もしているが、スケールとクオリティにおいては、矢張り『プラネットアース』には適わない。やはり牙城は動画でなく、基本的には静止画メディアという事なのだろう。

『プラネットアース』(Planet Earth)に話を戻そう。観るたびにどのエピソードも実に贅沢に作り上げられているとつくづく思う。8,000m級の高山をさらに上空から捉えた天空の視線。鳥になって山肌を滑空するような信じられないアングル。何時間も息を潜めて根気よく待ち続け、運良く撮影された劇的瞬間。長くても15秒ほどのそれら貴重な記録映像を丹念につなぎ合わせ、自然が垣間見せる感動的な瞬間を生き生きと見せてくれる『プラネットアース』。世界中で日々放映されるどんな映像よりも、時間、予算そして情熱をかけて、ぶ厚く積み重ねられたこの番組を観ていると、自分が体験したリアルな実感ではないけれど、多様で、豊潤で、美しくて過酷なこの世界の片隅に今こうして生きていることの幸せを噛みしめることができるのだ。

アフリカの造形物

「1543年にポルトガル人が種子島を訪れてから、日本はヨーロッパ人からさまざまなことを学んだ。鉄砲、地球儀、メガネ、カボチャ、スイカ、トウモロコシやタバコなどの伝来である。しかし日本人はヨーロッパ人のことを『南蛮人』と呼んでいた。『南蛮人』とは南から来た野蛮人という意味であるヨーロッパも同様で、古代ギリシャではギリシャ語を話さない民族を『barbar』と呼んでいた。これは野蛮人という意味である。ローマ時代にはローマ人以外の民族はもとよりキリスト教徒ではない民族も『barbar』と呼んでいた。これは、どこでも同じで、自分の属する民族の考え方や文化が正当で優秀であり、他民族は野蛮で劣等であるという偏見を持った考え方である。植民地時代に起きた、先住民族への殺戮、虐待や搾取といった、人間性を無視した蛮行はこの考え方によるものである。

1904年にパリのトロカデロ民族誌博物館を訪れたピカソは、そこにあった、アフリカやオセアニアの美術を見て愕然とした。そこには、疑いもしなかったヨーロッパ的な美意識とはまったく異なった考え方の美術が存在していたからである。これをきっかけにピカソが新しい美術運動であるキュビズムを始めたことはよく知られている。

日本では、ヨーロッパや中国以外の歴史や文化を学ぶ機会がほとんどない。しかし、実際には、民族の数と同じだけ異なった考え方や文化が存在するのである。また、必ずしも、科学先進国や文明国の美術の方が勝っているという確証はないのである。

アフリカはもとより、アジア、オセアニア、インドネシア、フィリピン、ヒマラヤ、そして日本にも先住民族が住んでいて独特の考え方と文化を持っている。それらの美術は、ときには強く、恐ろしく、そして美しく私たちに語りかけてくる。『グローバル化』という言葉が叫ばれて久しいが、本当のグローバル化とはさまざまな民族の文化や美術を知ることではないだろうか。(AFRICAN ART MUSEUM図録『AMAZING SPIRITUAL ART』前書きより)」

人間は自分とは違うと認識すると排他的行動をとってしまうのに、同時にその差異に衝撃を受けたり、魅惑されたりもするアンビバレンス(両義的)な生き物だ。その揺れ幅は、相違が大きいほど顕著になってくるが、厳密に言えば自他の揺れ幅がまったく同じ人間なんて存在しないわけで、それぞれが微妙に異なる振幅をもって生きている。

ところで、ぼくには大きな揺れ幅を実感できる場所がある。甲斐駒ヶ岳の絶景が見渡せる山梨県北杜市長坂町の山中に立つ美術館「AFRICAN ART MUSEUM」だ。冒頭で、世界各地の先住民族の文化や美術について図録に書き記した、館長である伊藤満さんが長年収蔵してきたコレクションを公開しようと思い立たなければ、文化的対岸に暮らすぼくが、人類発祥の地ともいわれるアフリカ大陸に伝わる造形物と向き合うこともなかっただろう。

アフリカのマスクを中心に紹介された企画展の開催中、知人に誘われてAFRICAN ART MUSEUMを初めて訪れたときの驚きは忘れられない。ピカソも衝撃をうけたというその造形は、まったくぼくとは異なるルーツから生み出されていることだけははっきりと分かった。しかし不思議なことに、見たこともないはずなのに、それはどこか懐かしさを感じさせるスピリチュアルな創造物だった。また、日本髪や相撲の化粧回しを連想させる造作もあって、昔の日本人はこれらからインスピレーションを得たのではないかと思わせる(そんなことはもちろんあり得ないのだが)立像もあった。ただ、ぼくは願い事や夢が抽象化された実に印象的なそれらの造形が「barbar=野蛮人」によって作られたものとは思わなかったし、直感的にこれは美術品として受け止めるべきものではないとも感じた。

展示されていたマスク類の多くは儀礼のための道具としての造形物である。仮面に関してはすでに6,000年前には現在のものと変わらない造形が存在しているようで、その起源は想像以上に古い。また、マスクの制作に携わる家系は限られおり、形や技巧の伝承も、限られた家系内で限定的に伝えられてきたようである。1945年以降制作されていないこうした造形物を現在入手するためには、サザビーなどのオークションで落札するか(しかし、その落札額は驚くほど高額となっている)個人コレクターから譲り受けるしか方法はないのだという。

アフリカの造形物を大別すると、マスク、立像、道具、装身具、武具、楽器、それにテキスタイルで、その用途も儀礼用、芸能用、祈祷用、墓標や装身具と多岐にわたっている。印象的なのは、造形物がそれぞれ民族特有のスタイルを有し、またバラエティに富んでいて独自性も豊かであること、そして何よりものびやかさを感じさせることである。普段馴染んでいる世界とまったく異なる、こうしたさまざまな文明や美意識の存在を目の当たりにすると「古今東西、人間の作ってきた造形物は実に多彩で奥深く、世界は本当に豊かなんだ」と実感し、さまざまな異なる種類の花々で埋め尽くされる人類の多様性の大樹を思い浮かべてしまうのである。

それからというもの、美術館は12月から3月までは冬季休館となるが、新春から晩秋までときおり気が向くとぼくは長坂を目指し、異文化の定期鑑賞を楽しんでいる。あるとき、受付に座っていた館長の奧さんが、開館にまつわるこんな話をしてくれた。伊藤さんは友人を訪ねた帰り道に偶然、甲斐駒ヶ岳の絶景が見渡せるこの八ヶ岳南麓を通りかかり、ほとんど瞬間的にここに私設美術館を建てようと決心してしまった。この出来事は家族にとって、まさに青天の霹靂だったという。しかし、こうした衝動的行動は案外珍しくないのかもしれない。この八ヶ岳南麓にあるレストランやカフェの経営者らから、ぼくは似たような話を何度か聞いたことがあった。土地の持つ磁場によって瞬時に人生が定まってしまうということがあるのだろう。真っ新な状態で、これからの人生をここで過ごすと決める瞬間には「ここからはじめる」という清々しさがあるが、これはなにも現代人に限ったことではないのかもしれない。おなじ南麓に位置する富士見の井戸尻考古館を訪れて、この地に集落を構えた縄文の人々に想いを馳せたことがあったが、遠景に雄大な山々を望み、こんな日当たりの良いなだらかな丘陵地なら、縄文人ならずともきっと住みたくなるに違いないだろうなとその時思った。世界にはノマド(nomad=遊牧民)もいるが、大半は定住者である。生まれ育った土地、出会った伴侶と暮らす土地、仕事で定まることになった居住地と、定住する地もさまざまだが、誰しも「ここからはじめる」と決心する瞬間はあったはずだ。しかしその清々しさは、日常の流れに押し流され、気がつくと何となく成り行きでここで暮らしていたという思い込みに覆い隠されてしまっているのではないだろうか。

それから何度か通っているうちに、名古屋生まれの伊藤さんが実は以前ぼくと同業者であったことが判明した。美大を卒業後、資生堂のデザイン室に就職をした伊藤さんは、そこで定年までグラフィックデザイナーとして勤務していたことを知る。共通の知人デザイナーも数人いたので、展覧会を鑑賞した後に、ついデザインの話などで長居してしまうことも度々あった。しかしぼくの知る限り、デザイン活動と並行してこのようなコレクターとなり、美術館まで建ててしまったデザイナーは伊藤さんを除いて他に知らない。

「AFRICAN ART MUSEUM」の収蔵品はアフリカのマスク、立像、楽器、テキスタイル、道具、武具など1,800点と、アジア、オセアニア、インドネシア、フィリピン、台湾、ヒマラヤなどの美術品700点のおよそ2,500点。しかしそれ以外に、伊藤さんは多くを語らないのだが、実は長年刀剣鍔の収集もしているらしい。ただ、こちらは主に業者間との取り引きをメインとしているため公開されていないので詳細は謎のままである。また、伊藤さんにはこんな一面もある。お菓子の「花林糖(かりんとう)」に一家言を持っていて、本当の花林糖とは二度揚げされていなくてはならないと主張している。日本で一番美味しいと推奨する東京(詳細は忘れてしまった)の花林糖は残念ながら今ここには置いてないのだが、「今日は私が二番目に美味しいと認定している長野の花林糖があるのでどうぞ仕上がれ」とお茶を添えて振る舞っていただいたことがある。食後感想はというと、残念ながらぼくにはその二度揚げの微妙な味覚の違いを判別することはできなかったが、もちろんとても美味しい花林糖だった。それからというもの、花林糖を食べるたびにアフリカの仮面や立像を思い出す。異国の古の造形、土地の磁場に引き寄せられたコレクター、そして花林糖がぼくの中で分かち難い記憶の鎖の輪となっているからである。

野生展のステファニー・クエール

アートってなんだろう。今では、いわゆる「芸術」の略式表記として用いられているが、元来は単に「人工のもの」という意味の「技術」に含まれるひとつの概念だったようだ。英語のアート、フランス語のアール、ドイツ語のクンストなどと呼ばれた「芸術」は、近代以降「技術」から分化して、「良い技術」「美しい技術」として「アート」という呼称を引き継ぐことになった。我が国では、明治時代からリベラル・アーツの訳語の由来をもつ日本語の「芸術」は、正式表記では「藝術」となっていた。それが「芸」と略記されることになったのは第二次大戦後のことで、技芸・技能一般、特に文芸を表す「芸」の「術」ということになる。

人類は「芸術」がなくても生存はできるだろうが、人間らしく存在できるのか?と問われれば、はてなと考えこんでしまう。人類以外の動物は(おそらく)「芸術」など必要としていない。しかし、人間が動物との間に通路を拓こうとする時には、「芸術」は大切な1本の通路となる。ぼくは若い頃アートを志したことがあったが、いまだに疑問符ばかりで、「アートってなんだろう」と思い巡らせる日々が続いている。

「藝」と「芸」には微妙な落差がある。略記されて権威色は薄くなり、市民権を得たアートはより身近に感じられるようになった分、アートという表現がなんとなくペラっとしたフラットな印象を与えているような気がしてならない。「アートで過疎地を活性化」とか「アートで元気になる」などというスローガンを聞くと、「何だかなぁ」という気持ちになってしまう。地域芸術祭企画の第一人者といわれる北川フラムさんは、地域づくりと芸術をつなぐ取り組みを1990年代から続けている。「フラム」は本名でありノルウェー語で「前進」を意味するそうだが、なかなか「芸」の分野では出色の野心家である。少し脇道に逸れるが、デザイン分野でも似たようなタイプの人物がいる。ロングライフデザイン活動家のナガオカケンメイさんだ。彼は「日本デザインセンター」入社後、デザイナーの原研哉さんと共に「原デザイン研究所」設立に参加。その後独立し、2000年にD&DEPARTMENT PROJECT」を立ち上げて、現在は各地に直営店やパートナーショップを展開している。「D&DEPARTMENT」は、その土地の作り手と生活者を結びつけ、その土地「らしさ」について学び、対話する場を提供するショップと位置づけられている。

北川フラムさんやナガオカケンメイさんに共通しているのは、自身の能力を表現者からプロデューサーへとシフトすることで評価を獲得したことだろう。これも得難い能力であり決して否定するものではないが、意地悪い言い方になってしまうけど、どうしても他人のふんどしで相撲を取っている感が否めない。多くの作り手は物作りは得意だが、売り方はよく分からない。そんな不器用な葛藤や宿命を抱える作り手に代わって、ぼくらがアピールいたしましょうとプロデューサーは作品を評価し、ピックアップする。多くの人々に必要とされるものでマーケットは成り立っているのだが、物作りに伴う逡巡や痛み(それも含めて丸ごと芸である、という言い方もあるのだが)は不要なものとして切り捨てられ、プロデューサーに評価された作品だけが商品となっていく。作家もアピールしてもらえるんだからと、ちょっと卑屈になってはいないだろうか。でも、プロデュースするってそういうことでしょう?って言われたら、たしかにそうなんだけど…。

話をアートに戻そう。かつてのバブル前夜、西武百貨店やセゾングループを率いた堤清二さんは80年代文化の担い手として果敢にアートを事業に結びつける活動を展開していた。軽井沢のセゾン現代美術館は西武グループの創業者堤康次郎が収集した美術品に、セゾングループによって現代美術コレクションが加えられていることで知られている。昨年、数十年ぶりに訪れてみたが、80年代の活気との落差に驚いた。まさに「つわものどもが夢の跡」。それに「現代美術」が、かつての輝きをすっかり失ってしまっていることに言い知れぬ淋しさも感じてしまった。ジャスパージョーンズもラウシェンバーグもアンセルム・キーファーもたしかに其処に在るのだが、まるで20世紀美術の残像のように佇んでいた。30〜40年も昔の表現をいまだに「現代」と呼ぶのも無理がある。しかし「ちょっと前の現代美術」とか「かなり昔の現代美術」というわけにもいかないから、近年は「コンテンポラリー・アート」なんて言い方で括られることも多い。

そんなこんなで21世紀になってからは、アートに対する関心はすっかり薄くなり、ぼくは展覧会に足を運ぶ事もめっきり少なくなってしまった。昔のTV CMでこんなのがあった。虫にきびしく、人にやさしい水性キンチョールCMで、神社の境内に腰掛けた父親(大滝秀司)が商品を片手に「キンチョールはどうして水性にしたんだ?」とつぶやくと隣りに座る息子(岸部一徳)が「それは地球のことを考えて空気を汚さないように…」と喋り出すとそれを遮るように父親が「つまらん!お前の話はつまらん!」と返すCMだ。相応しい例えとは言えないかもしれないが、ぼくがアートに興味を失った気持ちもそれに近いかもしれない。表現ごっこしているように感じられたり、あるいは露骨に戦略的だったり、他人の幻想をこれでもかと見せつけられるのはもううんざり!そんな気持ちになっていた。とはいえ美術に興味を失ったわけではなかったから、現代美術以外の絵画や日本画は時折鑑賞していた。そんなある日、中沢新一さんから案内状が届く。彼がディレクターとなって企画した21_21 DESIGN SIGHT 企画展「野生展 (Wild:Untamed Mind):飼いならされない感覚と思考」だ。以下はディレクターズ・メッセージ。

*

人間みんなが同じ世界に生き、同じような体験をして、夜見る夢も同じようになっていく現代に、まだ管理され尽くしていない、まだ飼いならされていない心の領域が、どこかに生き残っている。私たちはそれを「野生の領域」と呼ぶことにした。

この「野生の領域」に触れることができなければ、どんな分野でも新しい発見や創造は不可能だ。

どうやったら、私たちは心の中の「野生の領域」に触れることができるか、どうしたらそこへの通路を開くことができるか。生活と仕事の中でこの「野生の領域」への通路を開く鍵を発見することが、「野生展」のテーマである。 中沢新一

*

そこでぼくは、会期末近い今年1月末、六本木ミッドタウンにある会場に足をはこんだ。会場の導入部には(ぼくらには)お馴染みの丸石が鎮座していて紹介パネルが掲示されていた。次のコーナーに進むと、人間の文化と生活の心の土台となる思想を残したと中沢さんが敬愛する、明治時代の日本が生んだ大博物学者、南方熊楠(みなかたくまぐす)の粘菌学、神話学や民俗学に関する足跡を辿る資料展示空間が広がっていて、これは濃密な素晴らしい企画展示だった。やがて参加作家らによる作品展示空間に移動する。参加作家は、青木美歌、井上嗣也、aircord、大森克己、エルンスト・ガンペール、ステファニー・クエール、黒田征太郎、しりあがり寿、鈴木康広、田島征三、立花文穂、遠山孝之、西村裕介、渡邊拓也の面々。美術家、写真家、イラストレーター、デザイナーとジャンルもさまざま。会場に入るとひとつの作品の前でぼくの足が止まり、視線は釘付けとなった。そこには、歳をとったイノシシとオランウータン(Old Boar and Orangutan)の荒々しいタッチで焼き上げられた塑像が2体。作家はステファニー・クエール(Stephanie Quayle)。藁束の横に置かれた切り株に座り込むオランウータンと猫足台座に置かれた古びたマットに座るイノシシの何という一体感。人間の意識が動物の体内に潜り込み、そこから再び生命力とともに吹き出し、凝結したような造形はチャーミングですらある。これこそ野生!

ステファニー・クエール(Stephanie Quayle)は1982年生まれの英国女性彫刻家。英国出身といっても生地はマン島である。マン島はグレートブリテン島とアイルランド島の間にあるアイリッシュ海に浮かぶ小さな島だ。両親はこの島の田園地帯で農場を経営しており、彼女は雄大な自然や多くの動物に囲まれて育ったことが自分の作風に大きな影響を与えているとインタビューで語っている。現在もこの農場にスタジオを構え、やはり彫刻家であるパートナーのダレンの協力を得て創作活動を続けているが、彼女の作り出す動物の彫刻作品は粘土を素材とした造形で、最終的には窯で焼き上げられるセラミックアート作品と位置付けられている。

ステファニーの制作はまずドローイングからはじまる。そして多くのドローイングを経て彫刻に至るまでのプロセスこんな風に語っている。

*

描きながら動物たちのなかに深く入り込んで、彼らのことを理解しようとしています。ですので、観察すればするほど、ドローイングを繰り返せば繰り返すほど、実際に粘土で作品を作るときに、より素早く作品へ動物たちの生命感を取り込むことができるのです。

制作するとき、使用する粘土の性質に無理をさせずに生かせるよう、動物と粘土のバランスをよく考えます。もし違ったタイプの粘土を使う場合、見た目や雰囲気が変わってきますから、スムーズなものを選ぶか、目の粗いタイプにするかの決断はとても重要です。ドローイングのときも同じですが、出来る限り自由にのびやかに制作作業をしようと心がけています。作品が、創造時のエネルギーを灯し続けていてほしいので、手を加えすぎて動物の魂が抜け、単なる描写彫刻になってしまう前に、作業の手を止めるようにしています。(『ANIMAL by Stephanie Quayle』出版:aty inc. 発行所:LimArt より)

*

数え切れないほどのドローイングやスケッチを重ね、その記憶がまだ瑞々しさを保っているうちに一気に塑像していく。指の痕跡を留めた荒削りなタッチはそのまま残し、決してディティール再現はしない。こうして造形化された動物の天性には生命力が湛えられ、繊細な心さえ宿しているかのようだ。ステファニーは粘土という素材に特別の思いを抱いているという。大地から得られる粘土は、瞬間的な判断を感覚的に受け入れてくれる。そのあと窯の炎で魔法のように堅く焼き締められる。以下の言葉から、この古代から残る工程に強い魅力を感じている彼女の想いが伝わってくる。

*

大地からダイレクトに得られる粘土には、オブジェに動物としての何かを灯せるのかもしれません。人類誕生と同じくらい古くから、人間は粘土で物を作ってきました。大地から得た泥をそのままの存在として扱うという、とても根源的なこと…。私は今まで人間が行ってきたことをそのまま続けているだけなのです。(中略)粘土で作品を制作することは、もの作りの歴史全体に触れる神秘的な作業だと思います。制作する作品がどのようなものであれ、人類の長い歴史のなかで粘土で作品を作ってきた過去の人々が関わってくるのです。3万2千年が経った今でも、自分は当時の人々と全く同じことをしているーそう考えるたびに、私は嬉しくなります。

*

世界各地で発表活動を展開しているステファニー・クエールの作品はファッションとも親和性が高いのか、コムデギャルソンの川久保玲がトータルプロデュースするドーバー ストリート マーケット ギンザには彼女の白い像が展示されていたし、2016年から2017年にかけては「銀座メゾンエルメス(HERMÈS)」のウィンドーにも彼女の作品群が展示された。都会のまっただ中に荒ぶる混沌を据え、完成を見る者の意識にゆだねようとした。銀座メゾンエルメスのサイトにある「URBAN JUNGLE」ページには、ステファニーのインタビュー動画がアップされているのでぜひご覧いただきたい。そこから流れてくる彼女の肉声コメントを聞いていたら、ぼくも嬉しくなってきた。人生を豊かにしてくれるアートの灯は消えてなかったのだ。