Dzogchen Institute Japan Journal

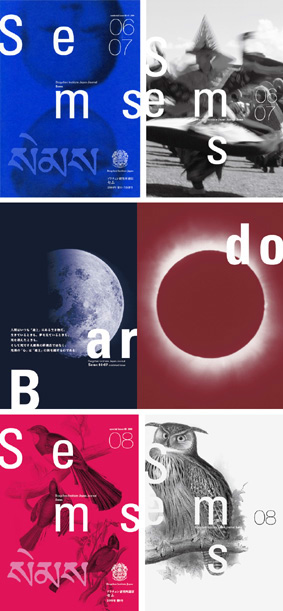

Sems 06/07 cover and inside cover

Sems 06/07 Spread

Sems 08 cover and inside cover

ゾクチェン研究所通信

噺家の柳家小三治さんが朝日新聞のインタビューでこんなことを言っていた。「私は私。元々、私にはライバルはいません。志ん朝さんを含めて。それぞれみんな尊敬はしている。値打ちも認めている。だけど、ライバルは自分しかいない。でも、この歳になってみると、そういうのは、いささか重いですなあ。ライバルが誰かほかにいたほうが気が楽だ。(中略)だから、私は人生100年じゃあ足りないなと思う。せめて150年あったら『どうです、私のはなし、このごろおもしろいと思いませんか』って人に言える時が来るような気がする。」

そのとぼけた口調のなかに、噺家のすさまじい執念が見え隠れする。感心しながら記事に添えられた小三治さんのポートレートをぼんやり見ていると、何かチベット僧みたいに見えてきた。

そうだ、同じようなこと確か読んだことがある。「チベット僧、チベット僧」とつぶやきながら中沢新一さんの1993年に角川書店から発刊された「三万年の死の教え(チベット『死者の書』の世界)」を開くと、この記述は第一部「三万年の死の教え」のなかに見つかった。これは河合隼雄さんが主催する「日本ユング協会」における講演の記録をもとにまとめられたもので、中沢さんがチベットで仏教を勉強していた時の回想として語られている。

「もう何日も、幾晩も、密教の教えの伝授が続いていました。私の先生(ラマ)は、その伝授が終わろうとする、まさにそのとき、私にこう言いました。「さてさて、これでこの教えはいちおう終わりだ。いまこの瞬間から、お前は競争に入る。誰がライバルか。それは死だ。お前の命などは、じつにあやういもので、こうしていて、つぎの刹那に、もう命がつきてしまうということだってありうる。どんな生き物でもそうだ。命をささえ、守ってくれるものはごくわずかで、ほとんどの力は、命を破壊しようと、たえず働きかけている。だから、お前は、そのいつ襲ってくるかもしれない、しかしそれが襲ってくることだけはたしかな死というものと、競争をはじめなければならないのだ。死がお前を打ち倒してしまうのが早いか、死が襲ってくるのよりも早く、お前が真実を悟ることができるか、競争がはじまった。ぐずぐずしていることは、できない。さあさあ、よけいなことをせず、まっしぐらに目的にむかって、進んでいくのだ」。どんな人間でも、一人の強力なライバルをもっている、しかもそのライバルには容易に太刀打ちできない。そのライバルとは死で、人の人生に登場してくるさまざまなライバルなどは、すべて相対的で、実体のないイリュージョンにすぎないのに、死というライバルだけは、リアルで絶対的なものだ、そのライバルとの競争に打ち勝てるかどうかということだけが、ぎりぎりのところで、唯一この人生で意味をもっていることなのだ、とラマはことあるごとに、語っていました。」(角川書店刊『三万年の死の教え』8〜9頁)

死を生のなかに組み込む人の仕事は、必然的に普遍性を帯びてくる。深く、厳しい探求の末に語り出される真理は、世俗生活を送る私たちの心の奥にいやおうなく染み込み、深く刻み込まれることになる。

生と死をめぐる高い真理の認識が「ゾクチェン」という深遠な教えの体系に属する密教に埋蔵されていたことを、ぼくは中沢さんの数々の書籍を通じて知った。この『三万年の死の教え』の主題となっている『チベットの死者の書』の原題は『バルド・トドゥル』という。「バルド」は中間とか途中という意味があり、「トドゥル」は耳で聴いて解脱すること。死後まもない死者は聴覚を失っていないため、死者のわずかに残された聴覚を通じて、高い真理の認識に導いていく様子が『チベットの死者の書』の主題となっている。

以前ぼくがブックデザインを担当した、中沢さんが主宰するゾクチェン研究所の通信誌『セム(Sems)』でも、合併号ではバルド(Bardo)がテーマとなっていて、巻頭頁のイメージには生と死の象徴とした太陽と月が並び、その傍らには中沢さんのこんなコピーが添えられている。

人間はいつも「途上」にある生き物だ。

生きているときも、夢を見ているときも、死を迎えたときも、

そして死でさえ最後の終着点ではなく、

死後の「心」は「途上」の旅を続けるのである。

ひるがえって、生の中に死をどのように接合しているのか、あらためて自分に問いかけてみると、これは実に心許ない。悟りは遥か彼方の陽炎のようなもので、その方向すら定かではない。「三万年の死の教え」によれば、死のバルドを通過するあらゆる死者の意識体は、自分の心の本性から発生してくるさまざまな光のヴィジョンを体験することになるのだという。次第に再生の世界に近づくと前方に微弱な光があらわれはじめ、「天上の神々の世界をしめす白い薄明かり、阿修羅の世界の赤色、人間の世界の青い色、動物の世界をしめす緑の薄明かり、餓鬼の世界の黄色の薄明かり、地獄の世界の煙のモクモクとした薄明かり(三万年の死の教え・154〜155頁)」が見えてくる。間違っても黄色や黒っぽい煙のような薄明かりの世界に迷い込んではいけないと警告している。だから自分がバルドの旅に発った時、たとえ真理の認識を得ることができず輪廻という再生の道に入ってしまったとしても、決して黄色や黒っぽい煙のような薄明かりの世界に近づかないよう念じることしか、今のぼくには思い浮かばない。

「三万年の死の教え・第二部『死者の書』のある風景」の末尾には、「人生を『空』を背景にして大肯定する単独者の思考」と注釈のつけられた、このような印象的なインド人の言葉が紹介されている。

誕生の時には、あなたが泣き、全世界は喜びに沸く。

死ぬときには、全世界が泣き、あなたは喜びにあふれる。

かくのごとく、生きることだ。

子どもの頃は得体のしれない死のイメージに脅えることがあった。特に寝付きの悪い夜などには、知ってる限り不吉なイメージを総動員して、嫌だなあ、怖いなぁと、寝返りばかりうち続けていたものだ。

あるとき物心ついたぼくは、母から実はすぐ上に姉がいたことを知らされた。生を繋ぐことはできなかったけれど、お前が産まれた時には、まるでその子が生まれ変わったような気がしたものだった、そんな意味のことを言われた記憶がある。重度の認知症となってしまった母には、今となっては確かめようもないのだが10ほど年長の姉に訊ねると、それは丁度ぼくが産まれる3年ほど前、姉が小学校にあがる前年くらいの出来事だったそうだ。身篭もっていた母は前置胎盤によって母体にも危険が及ぶ状態となり、結局その子は七ヶ月ほどで死産してしまった。戦後間もない寒村で営まれたつつましい葬儀の様子を微かに姉は記憶していた。亡がらは小さな木箱に横たえられ(すでに故人となってしまった)縁者の若者ふたりによって小高い山頂の墓地まで運ばれていったという。

また、こんな出来事もあったそうだ。働きに出ていた父の代わりに、母は実家の農作業を手伝っていたので、そんな時には乳飲み子のぼくは小動物のように小さな籠に入れられて畑で過ごしたらしい。ある日、同じように畑に連れていかれていた近所の子どもが、誤って毒苺を食べて亡くなってしまった。その男の子は丁度ぼくと同じ年で、しかも同じ名前だったものだから、彼の遺族から母はぼくにその子の分まで生きてほしいと伝えられたという。その後、我が家は甲府に移り住み、こうした寒村での出来事はぼくの記憶の底に沈殿していった。

それから前のめりに生きた季節も過ぎ去り半世紀以上経つと、当たり前に暮らしていること自体、とてつもない幸運の集積の上にもたらされているのではないだろうかと感じることがたびたびある。生は本来はかないもので常に死の可能性にさらされ続けているということが次第に実感できるようになる。そして何気なく生活を送ってきたわれわれには、実はさまざまな死の影が折り重なっていたことが、少しづつ見えてくる。

そんな時、ふっと糸電話から微かに聞こえてくるとぎれとぎれの声のように、長らく忘却の彼方にあった記憶がよみがえってくるのだ。亡くなってしまった姉が生を得ていたら、ぼくが生まれることはなかったかもしれない。戦後まもない貧しい医療事情の中で母体に危険をおよぼすような出産だったら、やはり今のぼくはいなかったかもしれない。この世界に存在している自分は、おびただしい偶然や幸運の欠片に包み守られながら、今生を旅している途上の人なのだ。

同世代の作詞家松本隆さんは、常にこれが絶筆になってもいいと思えるような仕事をしようと心がけているという。自分はもうそんな年代を生きているのだと…。そう自覚してみると、ぼくもこれからは背後にふたつの小さな守護の気配を感じながら生きていくことができるような気がしてくるのである。