芸術的多重人格者ブルーノ・ムナーリ

画家にせよ、ミュージシャンにせよ、デザイナーにせよ、凡そ表現するものにとって、自分のスタイルや作風を確立するまでには実に多くの時を費やす。そこに至るまでの試行錯誤を乗り越えたものだけが、産みの苦しみを経た大切な収穫物を手にすることができる。しかし、世の中にはそんなハードルをいとも容易く乗り越えてしまう天才も存在する。しかも、彼らは次々と異なる収穫物を手中に収めるので、この人物の内部には複数の天才が潜んでいるのではないだろうかと考えてしまうほどだ。そこで即座に思い浮かべるのは、キュビスムの創始者として知られる画家パブロ・ピカソ(Pablo Picasso)。1881年にスペイン南部のアンダルシア地方で誕生したピカソは幼い頃からその画才をいかんなく発揮し、美術教師であった父は早々に息子は自分を凌駕してしまったと実感して筆を折り、絵の道具を全て息子に譲ったと伝えられている。当初ピカソは美術学校に入学するが、すぐにアカデミズムな環境で学ぶことの無意味さを悟って中退し、バルセロナとパリを行き来して独学の道を歩み出す。孤独で不安な青春時代を表す表現の代名詞ともなった「青の時代」は、ピカソが若干二十歳のころから開始されている。その後、モンマルトルに部屋を借りたピカソは、このパリの地から多彩な画家人生を本格的にスタートさせた。「ばら色の時代」(1904年~1907年)、「アフリカ彫刻の時代」(1907年~1908年)、セザンヌ的キュビスムの時代(1909年)、分析的キュビスムの時代(1909年~1912年)、総合的キュビスムの時代(1912年~1918年)、新古典主義の時代(1918年~1925年)、シュルレアリスム(超現実主義)の時代(1925年~1936年)、ゲルニカの時代(1937年)、晩年の時代(1968年~1973年)と実に目まぐるしく彼は画風を変化させていく。また、「仕事をしているとき以外は、一人でいることができなかった」と言われるほど孤独を恐れたピカソは、その女性遍歴も華やかだった。付き合う女性が変わる度に作風が変化したピカソだったが、そんな彼の人生の中でずっと灯り続けていたものがある。妻さえアトリエに入ることを許さなかったピカソには、特別に入室を許したかけがえのないパートナーがいた。それは幼少の頃から大好きだった鳩である。重要なモチーフでもあった鳩はピカソの生涯の友だったと言われている。

彼の創造した幾つもの「…時代」と呼ばれる作風にはそれぞれの魅力が湛えられている。もちろんそれはピカソが類い希なる天賦の才能をもった画家だから為し得たものだったからだろうが、同時にどうしてそんなことが可能なんだろうという素朴な疑問も湧いてしまう。その秘密が残された語録の中に隠されているかもしれない。

「明日描く絵が一番すばらしい」

「ミュージアムをひとつくれ。埋めてやる」

「絵画は、部屋を飾るためにつくられるのではない。画家(私)は古いもの、芸術を駄目にするものに対して絶えず闘争している」

「労働者が仕事をするように、芸術家も仕事をするべきだ」

「誰でも子供のときは芸術家であるが、問題は大人になっても芸術家でいられるかどうかである」

「昔、母は私にこう言った。お前が軍人になれば、将軍となるでしょう。修道士になれば、法王となるでしょう。そして私は画家となり、ピカソとなった」

「ようやく子どものような絵が描けるようになった。ここまで来るのにずいぶん時間がかかったものだ」

「私は対象を見えるようにではなく、私が見たままに描くのだ」

(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』語録より)

『ギネスブック』で最も多作な美術家であると記されているが、多作を生み出す秘密はなかなかその姿を現してくれない。象徴的なことがある。それはピカソの本名だ。出生証明書によると、その本名は「Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Picass(パブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・ファン・ネポムセーノ・チプリアーノ・デ・ラ・サンティシマ・トリニダード・ルイス・ピカソ)」。さらに洗礼名はといえば、「Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Crispiniano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso(パブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・ファン・ネポムセーノ・マリア・デ・ロス・レメディオス・クリスピニアーノ・デ・ラ・サンティシマ・トリニダード・ルイス・イ・ピカソ)」である。冗談でしょ?と思うだろうが本当のお話。これではまるで、次々と変遷する彼の画風そのものではないか。

さて、ぼくの属しているデザインのジャンルでも、ピカソに負けない多重人格的アーティストがいる。彼の名はブルーノ・ムナーリ(Bruno Munari 1907〜1998 )。ほぼ20世紀をめいっぱい生きたイタリアを代表する美術家でありデザイナーだ。昨年の11月から今年の1月末まで、彼の日本最大級の回顧展が世田谷美術館で開催された。ぼくは観覧しなかったが、知り合いが400頁に迫ろうというぶ厚い「ブルーノ・ムナーリ展」の公式図録兼書籍をプレゼントしてくれた。もちろんこれまでもムナーリの仕事は断片的に見ていたが、彼の全貌をこの図録で知ったぼくは正直驚いてしまった。まさにその仕事ぶりは変幻自在かつ百花繚乱。とにかく活動の幅がやけに広い。絵画、彫刻、グラフィックデザイン、インダストリアルデザイン、絵本、著述、そして晩年は子どものための造形教育にまで幅を広げている。図録に寄稿されている岩崎清氏(ブルーノ・ムナーリ研究者)のタイトルは「視覚言語の海へ」だが、正にムナーリの仕事は幾筋もの川が注ぎ込む海のようだ。一見バラバラな異なる表情の川なのに、海に注がれ交じり合うと、確かにそこから彼が生涯をかけて追求した造形思考が浮かび上がってくる。

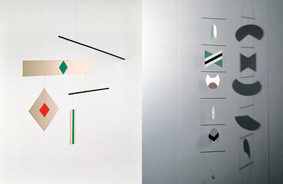

活動の幕開けは、ムナーリの出生地であるミラノで誕生の2年後にはじまった新しい芸術運動「未来派」との出会いだった。ムナーリは未来派創立宣言を発表した詩人のフィリッポ・トンマーゾ・マリネッティと18歳の時に出会い、未来派の一員となる。そして1930年代に入り、初期の彼の代表作となる「役に立たない機械」を発表する。モビールは動く彫刻(キネティック・アート)の一種だが、芸術作品として初めて創始したのはアメリカの彫刻家のアレクサンダー・カルダーと言われている。しかし、カルダーが発表したのは1932年。近い発想をしたムナーリの「役に立たない機械」の制作年は1933年なので、ほぼ同時期に異なる場所でモビールは誕生したと言えるのではないだろうか。絵画に動きを取り入れる試みは未来派の重要なテーマの一つであった。ムナーリは紙や板や棒を糸で結んで吊り下げ、かすかな風でそれらのパーツを動かすことを思いついた。それは、平面から飛び出して空間で羽ばたく絵画片に近いイメージで、現代のぼくらには何の違和感もないのびやかな表現だが、当時は親しい友人らにも理解されなかったようだ。未来派時代には絵画作品を数多く残した。「再構築宣言」で提起された「解体と再構築」、「運動の軌跡」、「時空の連続性」、「科学的素材や光の使用」、「回転や繰り返しといった運動への志向」などは、以後のムナーリの仕事を考える上で重要なキーワードとなっていく。絵画制作と並行してデザイン事務所も立ち上げたムナーリは、ミラノのリキュール製造元であるカンパリの販促ツールとなる詩集「カンパリの吟遊詩人」で挿絵を担当したり、第2次世界大戦が終結するまで様々な書籍・雑誌制作に携わっていった。

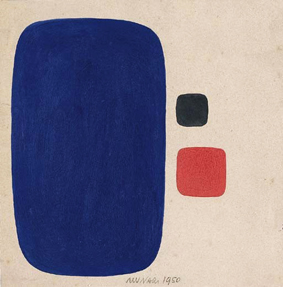

戦後の開放感もあったのだろうか、ムナーリはその範囲を急激に広げてジャンルを跨いだ活動を開始するのだが、その中心に据えたのはやはり絵画だった。1950年に発表された「陰と陽」のシリーズは組み合わせるユニットを正方形に限定して、視覚的な動きを誘発する構成で様々な試みを模索している。しかし、ぼくはこの「陰と陽」と並行して制作された「無題」シリーズの方に強く惹かれてしまう。モダンでありながら詩的。しかもエレガントな、角丸方形や楕円の有機的でフラットな色面による、ミロを連想させる抽象的コンポジションは、彼が到達された最も純度の高い様式ではないだろうか。ムナーリ・シリーズのベストは?と問われたら、ぼくは即座にこの「無題」シリーズをあげるだろう。

その後、ムナーリは具体芸術運動にも関わっていく。この運動はデ・ステイル解散後に結成されたグループ「アール・コンクレ」において定義された「シンボルや物語性も含めて現実を模索・喚起させるものを持たない[具体]という思想」を引き継いでいる。語感に反して造形的には幾何学的なバランスを重んじる抽象主義的な特徴も持つが、造形的な形は何かを表現したものでなく、「その形や色や動きが、それ以外の何ものも表していない」という即物的な提唱が作品にはこめられているのだという。絵画以外にはグループ「アール・コンクレ」の印刷物やグラフィックなどの出版事業にも積極的に参加して、「陰と陽」、「役に立たない機械」、「直接の映写」、資料集「読めない本」といった作品を発表している。その後に続く運動としては、1962年頃から開始されたアンテ・プログランマータ運動がある。これは複数のアート集団が統合されたもので、特徴としては認知心理学や新しいテクノロジーを応用したもので、造形的にはキネティック・アートやオプティカル・アートの作品などであった。そこで作家たちが意識したのは作品の完成ではなく、作品を成立させる状況、あるいはそのプロセスだった。こうした志向は現代にも引き継がれていて、来日した知り合いのドイツ人デザイナーが、自分たちの活動で最も意識していることは「Gestalt(ゲシュタルト)」であるとさかんに力説していたことを思い出した。つまり、仕上がったデザインよりも重要なことは、そこに至るまでの全体性のある構造であると。本来Gestaltは「かたち」を表す言葉だが、心理学の基本概念では、部分からは導くことのできない一つのまとまった有機的で具体的な全体性のある構造をもったものということになる。

ムナーリが参画した思想性を強く意識した活動のように、1950年頃までは文化の集団思想が活発化して、さまざまな運動として世界規模で展開されていった。例えば、1917〜1930年、オランダで生まれた純粋抽象美術のデ・ステイル(De Stijl)。ドイツでは “形態は機能に従う” をモットーとした、ヴァルター・グロピウスが創立したバウハウス(Bauhaus)。ロシアでは1920年代に抽象的で表情豊かな構造形態を様々な機械的モチーフに組み合わせるデザイン運動であるロシア構成主義 (Constructivism)。スイスでは数学的なグリッドをベースとして左右非対称のレイアウトしたり、サンセリフの書体を革新的手法で組み合わせたインターナショナルスタイル。この運動の中心的人物はスイス人グラフィックデザイナーのヨゼフ・ミューラー=ブロックマン。そしてこれら様々な運動に参画したのはデザイナーだけでなく、ピエト・モンドリアン、パウル・クレー、ワシリー・カンディンスキーといった画家や建築家のヴァルター・グロピウスやヘリット・リートフェルト、写真家のモホリ=ナジ・ラースローなど、幅広いジャンルを巻き込んでモダニズム運動が展開された時期だった。そうした変革思想の潮流に押し出されるように、さらなる文化運動の方向性を模索する動きが20世紀半ばにはピークを迎えることになる。

20世紀文明の批判的同伴者となった幾多の文化運動が試みた真摯な試行錯誤の中で、ムナーリが柔軟に活動していた印象を与えるのは、おそらく彼のデザイナー的な資質が影響を与えていたからではないだろうか。彼は運動参画と並行して絵本に関心を注ぐようになる。きっかけは5歳になる息子に与える良い絵本が見つからないと実感したことからスタートした。ムナーリは子どものために新しい絵本シリーズを10冊制作したが、このシリーズは頁サイズに変化をつけたり大小のフリップが挟み込まれたり、絵本を構成する基本となる言葉と絵だけでなく、紙自体やその形体なども表現の媒体として活用するなど、それまでにはなかった新しい試みに満ちたものだった。更に1960年代にはシリーズ「少年少女のための本」など、ムナーリは編集責任者、グラフィックデザイナー、作家として関わり、6年間でなんと66冊もの絵本を出版した。また、イタリアを代表する児童文学作家、ジャンニ・ロダーリともコラボレーションしている。この二人の希有な才能の結実によって6冊の絵本が生まれた。ムナーリの中には「技術」と「遊び」が分かち難く結びついていた。必然的に、活動は絵本や遊具にとどまらず、その延長として「未来の社会を作る男性と女性は、今の子どもたちだ」と、子どものためのワークショップ活動も開始されていく。ここまで書き進めてきて、ぼくは思わずため息をついてしまう。これらはまだムナーリの活動のごく一部にすぎないのだから…。

彼はとどまることなく挑戦を続ける。プロダクト作品「小ざるのジジ」で第1回コンパッソ・ドーロ賞を受賞(ムナーリはこの賞の創立メンバーでもあった)。そしてそのおよそ20年後に、ムナーリは「コンパッソ・ドーロ賞を無名品に」と主張して有名デザイナーらによる製品でなく、日用品にこそ光をあてるべきだとプロダクトデザイン界に一石を投じる。さらに、「直接の映写」ではスライド・プロジェクターでフィルムの代わりに羽根や糸、カラーセロファンなどをマウントに挟んで壁に映写する作品を発表したり、この延長上に光の振動方向を制限できる偏光板を組み合わせることを思いつき、無色に見える素材から偏光板によって鮮やかな色彩を生み出した作品「偏光の映写」も発表して、気負うことなく誰もが生活の中で気軽に楽しめる美術を提案した。この「偏光の映写」は1960年、東京国立近代美術館で上映されているが、1958年にムナーリ宅で鑑賞した瀧口修造はその魔術に魅了され、色彩の変化を自然の事象と重ねて変化し続けることの美しさとそれによる人間の感受性の呼応を、ムナーリの解説の翻訳にあたって詩の形で謳ったという逸話も残されている。

ムナーリの試みは続く。次は考古学の復元の手法と呼ばれるアイデアを美術表現に取り入れる試みである。これは恐竜の骨や土器の欠片などの一部分から全体像を推定する手法で、紙片台紙に並べて線を引き、形へと導いていく「空間のオブジェの理論的再構成」というシリーズで、誰でも簡単に出来そうなやり方で、誰も見たこともない作品を生み出した。また新しい技術もムナーリにとっては格好の画材となる。1959年にハロイド社(後のゼロックス社)によって世界初の事務用PPC複写機「914」が登場すると、早速ムナーリはそれを制作メディアとして活用して「オリジナルのゼログラフィーア」シリーズを発表し、何度も展覧会で実演している。1970年出版の「ゼログラフィーア ランク・ゼロックス機の創造的使用法の資料」にはこんな一節がある。「視覚芸術の制作者が担う課題のひとつは、実験し、道具を探し、それらの道具を、制作を容易にするあらゆる『手仕事の秘密』とともに、次世代へと受け渡すことである。」これは、あらゆる人にオリジナル作品の制作が可能となるという、ゼログラフィーの新しい公共性の提唱ともなった。

学問に触発された例として、ムナーリは数学と美術の結びつきにも強い関心を示した。イタリアの数学者、ジュゼッペ・ペアーノが発見したペアーノ曲線は、曲線(1次元)で埋め尽くしていくことで、結果的に正方形(2次元)が生み出されるという理論で、ムナーリはこの理論からのインスピレーションを得て「ペアーノ曲線の色彩」シリーズを発表する。数学的構造に心理的要素の強い色彩を取り入れると何が起こるのかに関心があったと述べている。

彼の観察眼は際限なく複眼化していく。ある時何気なく眺めていたフォークが手そのものに見えた事に発想を得て生まれたのが「おしゃべりなフォーク」と名付けられた「ムナーリのフォーク」シリーズ。この視覚的擬人化は無機質な物体を表情豊かな別なものに変換する発想のマジックでもある。

こうしてムナーリの百花繚乱の足跡を追っていっても、まだまだ語り尽くせないのだが、最後に芸術とデザインを自由闊達に行き来した彼らしい試みとして、大きな主題と位置づけていた「文字」の事を少しだけ。ムナーリが文字について切り拓いた道は3本あると言われている。1本目は「読めない本」のように文字をまったく排除して色と形体のみで構成すること。その成果は「本に出会う前の本」へと引き継がれていった。2本目は「アルファベットの本」のように文字を図像に変化させたり、逆に図形の組み合わせから文字を作ったり、文字がオブジェ化するようなユーモラスなアプローチと文字表現の可能性を模索した仕事。そして3本目は「未知の国の読めない文字」のように、象形文字や記号からまったく新しい文字を作ったり、誰も読むことができない文字を作ったりした。そして、限りなく絵に近づいた文字を生み出したムナーリは文字を意味から開放したのだった。

語弊があるかもしれないが、知れば知るほど、ピカソやムナーリはやはり芸術的多重人格者なのかもしれない。ムナーリの目まぐるしい変遷に目をこらすと、そこからは彼の心象の原型がぼんやりと浮かび上がってくる。ムナーリの原風景は、幼いころ過ごしたバディア・ポレジネの街外れに流れるアディジェ川畔にあった木造水車小屋だと言われている。人間の営み、自然、そしてその境界線上にある素朴な機械。この3辺のトライアングルの中で誕生した表現者ブルーノ・ムナーリは、その中で詩的に、そして軽やかに遊び回る。「何ものでもない」そして「役に立たない」。そのことこそが肝要なのだ、と彼の全人格、そしておびただしい数にのぼる作品群が今も語りかけている。

[参考文献:求龍堂刊「ブルーノ・ムナーリ展」公式図録兼書籍の諸解説]