新世紀の考古学

ドルメン(dolmen)は、ブルトン語で支石墓(しせきぼ)の別称。巨石記念物の一種で、ブルトン語でdolはテーブル、menは石を意味し、大きく扁平な1枚の天井石を数個の塊石で支えた形がテーブルのように見えることからこのように呼ばれたそうだ。(世界大百科事典 第2版解説より)また、Wikpediaによれば、新石器時代から初期金属器時代にかけて世界各地で見られる巨石墓の一種で、基礎となる支石を数個埋葬地を囲うように並べ、その上に巨大な天井石を載せる形態をとったものとある。世界の各地域に発見されているこの形態がもっとも早く発祥したのは西ヨーロッパとされるが、そこから伝播したものでなく、世界各地に全く個別に発祥したという見方が有力なようだ。中からは土器や石器、人骨などが出土するところから、ドルメンは一種の墳墓と考えられている。

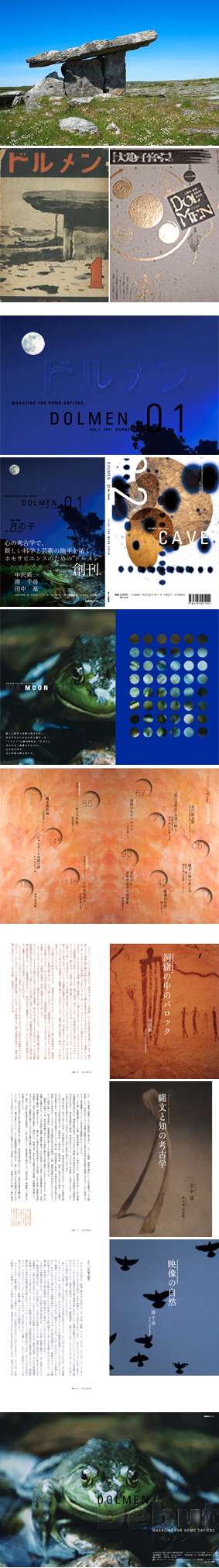

ところでかつて日本には、この名を冠した雑誌があった。人類学や考古学を支援すべく、岡書院を創業した岡茂雄(1894-1989)によって1932年に創刊された『ドルメン』である。停滞しがちだった研究交流に対して、やや一般向けに構想されたこの雑誌は、賛同した多くの研究者らの寄稿によって自由闊達な雑誌として誕生する。創刊号から好感をもって迎えられたという。『ドルメン』には毎号、寄稿者からのエールがコラムとして掲載されていて、手元の資料からピックアップした一文からはそんな当時の躍動感が伝わってくる。(コラムに続くのは巻頭言)

*

ドルメン讃語 : 洋々生

ドルメンの語原は、誰も知る如くケルト系のドルとメン、机石の義、石の机の意味であるが、私にはその内容よりも音感が氣に入つた。最初この雑誌の名が問題になつたとき、どこからかドルメンの名が一案となつて現はれ、私はそれに賛成したが、同人の賛否は區區たる有様であつて、大分別案も出たりして採用試驗に躊躇されたやうであったに拘わらず、遂に之に決定された。

ドル買いやドル賣りが世間にやかましかつたときであつたから、自然そのドルの方への連想も起つたが、私はドルメンの音が、何となくノンキな、ユツタリとした、ドロリダラリとタルミがあり、トロトロとねむたさうな、なだらかな、春の日のやうな氣分を起させられるところに、言知れぬ興味をもつたのである。DLMにしてもDRMにしても、まことに好い音のコンビネーシヨンである。

どうか圓滿な發達を遂げ、ノンビリした調子で生ひ育たしめたい。Dはドルを代表するなどと卑俗なアメリカ氣質を出さず、Lが文科、Mが醫科を代表するなどと故事附けず、何でも面白いことを書いて、廣く賣るに限るさ。すると、LがラヴでMがマネーか。さうしてもよいが、Dはドントの代表とすればいい。

*

巻頭言

「ドルメン」は人類學、考古學、民俗學並に其姉妹科學にたづさはる諸學究の極く寛いだ爐邊叢談誌である。 其處には黨心偏念なく、靄然たる歡談漫語の裡に智識の交詢が自ら行はれ、和やかにして然かも豊かなる、斯學界唯一の公機たらしめん事を企圖する。

されば一方本誌は斯學界消息の調査報導には特に多くの力を注ぐであらう。従つて斯學界の刊行物は固より、更に斯學方面の出版界消息も亦本誌の使命とする所である。

*

しかし、岡が出版界を離れた1935年、『ドルメン』は4巻8号をもって休刊し、ここまでが『ドルメン』第1期と呼ばれている。ブログ「人類学のすすめ」には創刊号からの表紙や目次が紹介されていてなかなか興味深い。初期から数号を飾っていた表紙の石机画は、次第に特集テーマに沿ったヴィジュアルに置き換えられ、ロゴも微妙に変化したりして、見ていてつくづく雑誌は生き物なんだと感じさせられる。

その後『ドルメン』は、復刊を望む声に押されるように出版の仕事に復帰することを決意した岡によって、1938年11月再刊されることになる。この再刊1号から通巻50号までが『ドルメン』第2期となる。

再刊に寄せて、民俗学者の柳田國男も推薦文を寄せていたそうだ。しかし『ドルメン』はほとんど戦災で焼失してしまったので、これは幻の推薦文となっていたようだが、再刊1号が和歌山県田辺市の南方熊楠邸に残されているのを岡茂雄は偶然発見し、柳田の推薦文を再読することができたという。それは次のようなものだ。

〈都の花はあかいという諺(ことわざ)がある。紅いか紫なのか、この雑誌が出なくなってから、都を覗(のぞ)くことが私たちには容易でなくなった。新たな問題を速やかに、またなるだけ簡明に報道して、いつもひと通りは学問がどこまで進んでいるかを、せめては関心をもつ人だけにも知らせるような、機関がほしいと思っていた。今でも惜しまれているこの雑誌の編輯(へんしゅう)ぶりが復活して、どこの垣根にも美しい花が栽(う)えられ、逍遙者は思わず立ち止まり、または垣越しにしばらく話をしていくような、のんびりした境地の再現せんことを切望する〉

*

それから時は流れ、きな臭い時代の荒波に呑まれて姿を消した第2期『ドルメン』が、復活版として再び甦ったのは二十世紀末1989年10月のことだった。編集は考古学研究者の田中基さん。発行人は、日本では数少ない映像人類学というジャンルを実践し、監督・プロデューサーとして映像集団「ヴィジュアルフォークロア」を率いている北村皆雄さん。この復活版は季刊で1989年から1992年まで、6号が発刊されている。表紙デザインは、あの杉浦康平氏(+谷村彰彦)。これらは今でもヴィジュアルフォークロアの本として購入することができる。

さて、1992年をもって姿を消した復活版『ドルメン』だが、2000年に再び誕生させようという話が持ち上がる。考古学だけにとどまらない広い分野を含む、かつての初期『ドルメン』のような「サロン」を現代に甦らせることはできないだろうかと考えていた中沢新一さんと港千尋さん(写真家・写真評論家)。二人は対話を重ねながら、この新世紀『ドルメン』の構想をスタートさせることにした。デザインを担当してくれないかと中沢さんから誘われたぼくは、顔合わせとなった初回編集会議の情景をいまでもよく覚えている。指定された場所を訪れると中沢さんの隣りには、中沢さんが親しみをこめて「考古学界のドンキホーテ(Don Quixote)」と呼ぶ田中基さんが座っていた。あの復活版『ドルメン』を担った編集人だ。そしてその隣には港千尋さん。すでに役者は勢揃いしていた。当時、港さんが用意していた発刊に関するメモ書きが手元に残っていた。

*

考古学はいま、古い時代の世界を知るための科学から、知るということそのものの起源と成り立ちを知るための科学へと拡張してきました。痕跡を手がかりに、かつて存在した世界に触れるという知の営みのなかに、意識と認識と知識の根幹をなす、もっと広い意味での記憶の問題系が含まれているからだろうと思います。21世紀を記憶の時代とよびながらヒトゲノムやITといった、単なる情報の成型と変換だけに終始している今日の状況を見るにつけ、本当に大切なことは、モノの手応えをとおして識ることの不思議と眩暈を経験することではないかと痛感します。モノの手触りとモノとの応答を日常の営みとしている考古学を核にして、新しい科学と芸術の地平を拓くために、「どるめん」という名の石を立ててみたいと思うのです。

*

ずっと考古学には、お固くて垢抜けないという泥臭いイメージが定着していたから、何とかそれを一新したい。レベルの高い内容で、このジャンルとしては珍しいカラービジュアルを豊富に組み込んだお洒落な仕立てにし、しかも若い読者層を射程に入れた低価格な雑誌を誕生させようと方向性を定めて編集会議は重ねられた。ぼくも造本に関してさまざまな試作を繰り返しながら発刊に向けての準備を進めた。しかし人文書籍の購買層は信じられないほど少なく、販売上出版を継続するためには制作費を極限まで圧縮することを余儀なくされていたため、出版社との造本と制作費の折り合いがどうしてもつかず、結局、新世紀『ドルメン』は幻の雑誌となってしまった。

復刊は頓挫してしまったが、そのプロセスから中沢さんのカイエ・ソバージュ 「人類最古の哲学」((講談社選書メチエ・シリーズ))や港さんの『洞窟へ―心とイメージのアルケオロジー』が生み出されていった。(ブックデザインを担当した『洞窟へ』は思い出深い一冊となっている)

2012年9月17日に青山ブックセンターで行われた中沢さんと港さんの対談の聴講メモがネットで紹介されていて、それを読んでいたら、新世紀ドルメンで試みようとしていたさまざまなテーマを、田中さんを挟んで熱く語り合っていたあの頃の両氏の様子が目に浮かんできた。世代も専門分野も異なるこの3人は、まるで仲の良い3兄弟のようだった。

あれから早10数年。電子書籍も流通しはじめ、劇的に書籍の生産システムが変化した現在、印刷代に束縛されることもなく企画内容を読者に届ける方法はさまざまに考えられる。もう、造本と販売を隔てていた壁などは存在していないのだ。いまあらためて創刊号のテーマとなった「月の子(月の蛙)」の試作ビジュアルを見返すと、幻の『ドルメン』はほろ苦い記憶の奥で産声をあげようと、じっと息を潜めているようにも思えてくるのである。そう、きっと未完は希望の芽吹きの別称に違いない。