恥ずかし懐かしライト・アート

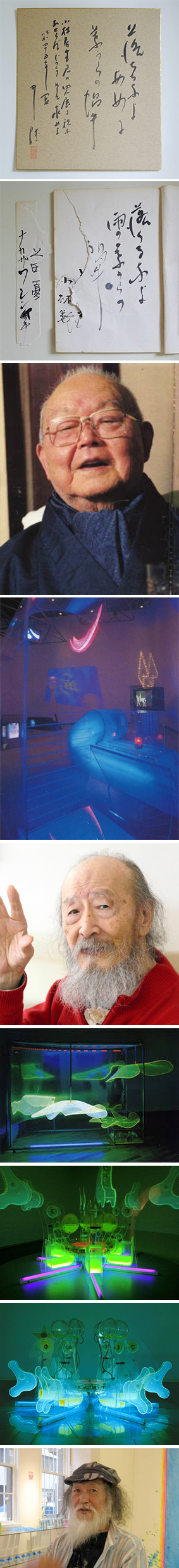

ある日、亡父の部屋の整理をしていた兄が一枚の色紙を見つけた。そして、そこにぼくの名前があったと届けにきてくれた。大学で中国文学を専攻していた兄は流麗な筆文字を解読して色紙にはこのように書かれているのだと教えてくれた。

落ちるなよ あめ(雨)の 葉うらの蝸牛(かたつむり)

小林春生君の四人展を祝ふ

あせらず じっくり そして 求めよ

昭和四十五年 夏 井伏 (写真最上部)

高校卒業後、ぼくは上京して東京新橋にある現代美術研究所という、美術評論家、植村鷹千代先生が主宰する私塾に入所して美術の勉強を開始していた。そして2年目の夏、所員4人による展覧会に参加したのだ。会場は銀座に近い新橋にある「地球堂」というギャラリー。他のメンバー3人は、ぼくより年長で年齢もバラバラ。女性二人と年配の男性画家一名の中に若いぼくが混じって、キャリアも作風もランダムな4人展だった。

しかし、この46年も前に参加した展覧会への祝いの言葉を、ぼくに宛ててあの井伏鱒二先生が書いてくれたことはまったく想定もしていなかったし、ただただ驚いてしまった。

どうして生前、父はこの色紙をぼくに見せてくれなかったんだろうという率直な疑問がまっさきに湧く。うっかり渡し忘れるということは父の性格からしてまず考えられない。いろいろ思い巡らせたあげくに、こういう事ではないかという結論に至った。上京した我が子が東京の画廊で展覧会に出品するという知らせを聞いた父は、晴れがましい気持ちになり、文学の師と仰ぎおつきあいしていた井伏先生にそれを案内したのではないか。そして後日、若者を励ます色紙を送っていただく。しかし、そこで父は考える。もしかしたらこれは自分の勇み足だったのではないだろうか。余計なことをして、と息子にたしなめられはしないかと少し後悔する。ならば、これは封印しておこう。こんな経緯があったのかも知れない。 この蝸牛の詩は検索してもそれらしきものは見つからないから、おそらく井伏先生が創作されたものだろう。雨の中、落ちてなるものかと葉っぱの裏側にしがみつく蝸牛の姿が目に浮かんでくる。そして「あせらず じっくり そして 求めよ」。何と文豪らしい、シンプルで深い励ましか。二十歳のぼくがこの言葉と向き合ったら、その後の人生が少しは違うものになっていたのだろうか。

さらにこれには後日談がある。この展覧会の芳名帳はぼくが預かっていたのだけど、昔飼っていた猫にボロボロに引きちぎられてしまっていた。それでもこれを機にもう一度眺めてみようと思いたち、棚の奥から出した芳名帳の埃をはらう。すると何やら見覚えのある筆跡で、そこに何と色紙と同じ詩が書きつけてあるではないか。(二番目の写真)残念ながら左端がちぎれているため名前は確認できないが、たしかに色紙にあった井伏の伏の字の末尾が残っている。間違いなく会期中、井伏先生が画廊を訪れてくれていたのだ。井伏鱒二と明確に書いてあれば分かったけれど、井伏という文字はかなりクセがあるので、ぼくも含めて何人もこのページを見ているはずなのに誰も解読できなかった。たまたま発見された色紙があったからこそ判明した、偶然の出来事から半世紀近く経って明らかになった真実だった。さらに別なページにはもう1枚の切れ端が残っていた。(上から2番目の左側)まだ、大学入学まもない頃の中沢新一さんのサインだ。書いてくれたその翌日に、ぼくの頼み事をきいてくれるために渋谷の待ち合わせ場所に中沢さんはやって来てくれたから、このサインのことはよく覚えている。いまではもう馴染みとなった漢字のサインでなく、奔放なカタカナがなんとも初々しい。

ところでこの四人展、ぼく以外3名の出品作は作風は違えどキャンバスに描かれた抽象画だったが、ぼくの作品だけは毛色の違ったものだった。それはさまざまな素材を組み合わせた、いわゆるミクスドメディアによる立体作品。記憶を辿れば、ブラックライトを内蔵したステンレスフレームとアクリル板の直方体作品が確か2〜3体。そしてその背面には自分の家族の記念写真(ぼくが4歳くらいの集合スナップ)をシルクスクリーンで印刷したユニットを20枚ほど配置したパネルと、同じサイズのさまざまな配色によるユニットを床に並べて、直方体の中からはエンドレステープによる胎児の鼓動音が流れている。そんな複合的な作品だったと記憶している。当時ぼくの興味はライトアートと呼ばれる光学的表現に向かっていたので、展覧会ではたとえ米粒のような小舟でもよいから、新しい潮流に漂いながら自分のルーツについてなにか表現できないか模索してみようと考えたのだった。

ライトアートとはテクノロジカル・アートと呼ばれる科学技術を応用する芸術のひとつで、おもに人工光を取入れた光の芸術の総称とされる。テクノロジカル・アートのルーツは20世紀初頭に現れた未来派の芸術家たちが機械による拡張と動きを賛美したことにはじまる。特に1920年代のモホリ・ナギらが開拓したライト・アートは美術史上のエポックとされているが、そこから綿々と科学技術の美術への応用が展開され、磁石、サイバネティックス、レーザー光、ビデオやホログラフィーなどといった技術がめまぐるしくアート・メディアに導入されながら、さまざまな芸術領域が開拓されてきた。電気仕掛けの機械作品は電子制御装置のテクノロジー・アートへと変貌を重ね、さらにはコンピュータ性能の飛躍的向上を背景に登場してきた新しい芸術表現であるメディア・アートまで、科学技術とその応用芸術の歴史は綿々と紡がれてきた。

日本では戦後まもなく滝口修造の肝入りで結成された「実験工房」が和製テクノロジカル・アートの先駆的役割を担ったが、その中には当時ぼくがリスペクトしていたキネティック・アート(動く芸術)作家の一人だった山口勝弘もいた。また、音楽家ではオノヨーコの前の夫であった一柳慧や武満徹も名を連ねている。1970年大阪万国博覧会後には「ハイテクノロジー・アート」展を主催したグループ「ART-UNI」も結成され、キネティック彫刻の伊藤隆道も参加している。そういえば、ぼくは当時四谷でその伊藤隆道が主宰していたMOV工房に何とか潜り込みたくて、友人だった中沢新一さんの縁者が伊藤隆道と親しいことを嗅ぎつけ、紹介してもらうことにした。彼がぼくの四人展に顔を出してくれたのも、そんなぼくの頼みを聞いてくれるためでもあった。しかしせっかく骨を折ってもらったのに、後日MOV工房を訪ねたが伊藤さんは不在で会うことができず、その後もすれ違いが重なってしまい、結局縁がなかったんだと漠然と抱いていた希望も尻すぼみとなってしまった。

山口勝弘はキネティック・アートの代表的作家といえるだろう。当初はガラスを用いたが、その後はアクリル樹脂を利用した光の彫刻を発表。重層するアクリル樹脂を光で浮かび上がらせるその絵画とも彫刻とも形容しがたい立体作品の直線的でシャープな印象は新しい時代の到来を予感させるものだった。

もうひとり、ぼくが惹きつけられていたキネティックアーティストは、1928年東京生まれの山口より7歳若い1935年大阪生まれのヨシダミノル(本名・吉田稔)。美術家としてだけでなく、京都出身の伝説のロックバンド「村八分」といった京都のアンダーグラウンド文化にも影響を与えた現代美術家で、ロックグループ「くるり」を2013年に脱退した吉田省念の父としても知られている。ヨシダミノルの作品でぼくがもっともグッときたのは、具体美術にも参加した70年頃に発表された、光るクラゲのような湾曲したアクリルを素材にした動く彫刻群だった。シャープな山口作品とは対照的に、有機的でエロティック。蛍光アクリル板の定番ともいえる透明グリーン板の断面にはブラックライトの光が凝縮され、一筆で描いたような曲線が際立ってくる。いわゆるエッジライティングという現象だ。本人の飄々としたインタビュー動画も微笑ましいのだが、残念ながら2010.10に亡くなってしまった。それにしても山口、ヨシダといったキネティック・アートの先駆者達も晩年は仙人みたいな風貌となっている。最先端も矢張り枯れてくるんだなぁ。

当時のぼくは、何とか有機的でエロティックな表現ができないかと模索してみたのだが、資金も技術や知識もなかったので断念するしかなく、比較的制作しやすい、イメージとしては山口作品に近い立方体でトライしてみることにした。そこでこれまで試みていたような絵画表現でなく、テクノロジカル・アートの文脈の中で「自分はいったいどこからやって来てこれからどこに向かっていくのか」という最も古典的命題を掲げてはみたものの、表現物としてはまったく拙い代物だった。何故なら、この作品は暗い空間に置かれてはじめて制作意図が伝わるもので、その意味ではまったくの失敗作。明るい展示室という制約条件下では、蛍の光を昼間眺めようとするようなもので、まったく当初の目論みを果たせるようなものではなかったからだ。今となれば、お住まいの荻窪から出向いてくださった井伏先生が、ぼくの作品の前に佇んでいる光景に身のすくむ思いである。

起源とされる洞窟壁画にはじまる絵画も当時は最新技術だったに違いはないのだが、あたかも心の窓のような平面に表現するという行為にはどうやら普遍性が宿っているらしい。そう考えなければ、今に至るこの様式の堂々たる存在感を説明することは難しい。翻って、それから続々と登場してきた技術に触発されて生まれた数々の芸術のなんと脆弱なことか。新しい技術もしばらくすれば新登場する技術に覆い隠され、やがて過去のアーカイブへと後退していくし、それとともに生み出された芸術表現も次第に色あせてくる。そうして栄枯盛衰を辿りながら、目まぐるしい変貌の渦に飲み込まれていく。そう、パンタレイ(panta rhei)。万物は流転しているのだった。