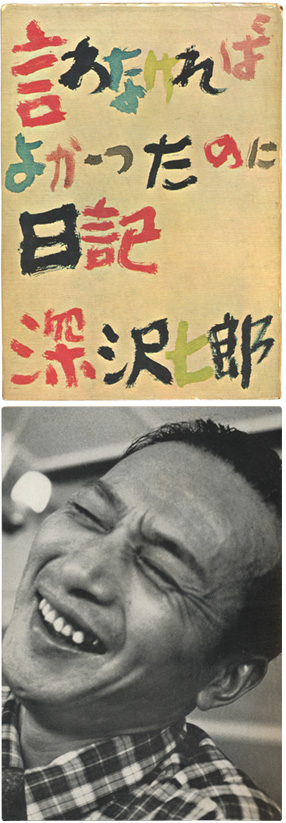

Iwanakereba Yokattanoni Nikki

Publication : 1958.10.31

Fukazawa Shichiro (1914-1987)

Photo : Tayama Ichiro

言わなければよかったのに日記

1月の或る休日の午後、自宅で音楽を聴きながらぼんやりと寛いでいた時のこと。ふと思いつき、近くの棚から雑誌「群像」の2008年の9月号を抜き取ると、その号に連載されていた中沢新一さんの『今日の野生の思考1・頭上のコン』のページを開く。この評論はトリスタン・ツァラに関心を持つ人々の集まりに招かれた時の講演を元にテキスト化されている。ここで中沢さんは二十世紀の初頭にチーリッヒとパリでダダイズムの運動を開始したこのツァラの詩的思考の中から、彼が一人の未開人であったことを見いだそうとしている。導入部には次のように書かれている。

「さて、そのような現代芸術の冒険家たちの中で、私がとりわけトリスタン・ツァラというルーマニア出身の風変わりな詩人に引かれたのには、理由があります。ツァラが創造の原理としていたものが、非市場社会の哲学であった神話の思考の本質をなすものと、じつに多くの共通性をしめしており、しかもその共通性を探っていくと、それがじつに組織的におこなわれていたことがわかります。ツァラは一人のアフリカ人、一人のオーストラリア先住民のようなやり方で、じっさいに思考し、じっさいに詩的創造をおこなっていました。彼自身がまるで一人の未開人のように思考し創造していたのです。このようなことは、現代ではなかなかおこりようのないことですが、トリスタン・ツァラという詩人においては、それが現実におこったのでした。」(講談社刊「群像」2008年の9月号・29頁より抜粋)

ぼくたちの日常は市場社会とよばれる世界の中にある。しかし、ダダイズムの戦いの現場ではそんな市場社会の常識をひっくり返してしまうような冒険が日々試みられていた。流動するイメージはそこでは奇妙にねじれ、裏返しになったり逆転しながら、意味はばらばらに解きほぐされ、偶然にまかせて散らばってダイナミックにつくりかえられていく。それは神話が駆使してきた論理作法とそっくりなのだそうである。そして、その神話的思考は今も現代人の生活の中に受け継がれていて、深くぼくらの生活にも根を下ろしている。中沢さんはこう続ける。

「ファッションは現代人のおこなう神話の思考の一形態です。ファッションと市場は密接に連動しあっていますが、市場の論理とファッションの思考は、けっして同じものを追求していません。市場はかつては人間の無意識の自由な交換を実現する空間として生まれましたが、ファッションは今はすでに失われてしまったこの市場空間の夢を取り戻そうとする、奇妙に逆行的な思考を原動力としています。ファッションは市場空間の中につくられたユートピアのようなものです。市場は目的論と因果論によってエネルギーをくみ出している颱風ですが、ファッションはその中心部の「颱風の目」の場所にあって、神話的思考に身をゆだねようとしてきました。」(講談社刊「群像」2008年の9月号・39頁より抜粋)

なるほど、トリスタン・ツァラが身をもって生きた野生の思考は、一世紀も前からすでにぼくらの市場社会の先にある遙か彼方を見据えていたのだ。

こうして連載を読み終えたぼくは次なる本に目を移す。手にしたのは深沢七郎の「言わなければよかったのに日記」。一見ダダイズムの作法を真似たかのような何の脈絡もない選択に見えるが、ぼくの中でこの2冊はきちんと繋がっている。

今年の正月休みのこと。ぼくは中沢さんに誘われて諏訪大社へ初詣でに出かけた。当日は中沢さんの二人の友人も東京から駆けつけて、甲府から合流して現地を目指した。その二人とは美術家の内藤礼さんと里帰りしていたパリの大学で教鞭をとる社会学者の矢田部和彦さん。車中で深沢七郎のことが話題となった折、昔読んだ「言わなければよかったのに日記」がとても印象深かったという内藤さんの言葉がふと甦ったのだ。

甲州出身の作家である深沢七郎は、じつは亡父ともつきあいがあって、発刊される度に署名本が父の元に送られてきた。そんなわけでぼくも形見分けされた何冊かの深沢七郎初版本を所蔵しているのだが、蛍光ピンクやとりどりのサインペンによる署名の筆跡からは、筆者の定着したイメージからは少し異なる素朴で生真面目な一面がかいま見える。

「言わなければよかったのに日記」は中央公論社より昭和33年10月31日に初版されている。装釘者は佐野繁次郎。カバーは躍動感にあふれ、撮影・田山一郎とクレジットされたポートレートが目次の前に堂々と配されている。少々行儀の悪い筆者の魅力が簡潔に再構築されている装釘もこの初版本の魅力のひとつといえる。表題作「言わなければよかったのに日記」は毎日書かれたものではなく、思い出してまとめて書かれたものだと、あとがきにある。『楢山節考』で1958年中央公論新人賞を受賞し、文壇デビューまもない深沢七郎がその後、正宗白鳥、石坂洋次郎、武田泰淳、伊藤整、井伏鱒二といった当時の錚々たる作家たちと交流を重ねた際に感じた、自分のものをしらない滑稽さや冷や汗をかくような失敗談、そしてそのたびに「言わなければよかったのに」と後悔してしまう心情が綴られている。しかし、恥ずかしいと言っている割には、当の本人はそれをさほど気にするわけでもなく、萎縮するどころか実にあっけらかんとしているのが何とも面白い。それどころか、時折見せる観察眼は人間の本質をえぐり出すような鋭さですごみさえ感じさせるほどである。

ぼくはこのエッセイの魅力は、無知な庶民を装った深沢七郎の図太い野生の思考なんだと思う。山から下りてきた野生動物が人間社会にまぎれ込んだかのような、むせかえるほどの生命力を読後に感じるのである。彼の意識の住まう神話的世界は最初から奇妙にねじれていたり、ひっくりかえっていたりする。だからたびたびスリップしてしまう人間界での会話が残す奇妙な残像は、その場で逆走するエネルギーから生まれる摩擦音とともに読者に記憶されていくことになる。

冬の日の午後、ぼくは「見えない野生の糸」でトリスタン・ツァラ、中沢新一、内藤礼、深沢七郎と、幾重にも新旧の記憶で結び留められながら、深い森を彷徨っているかのような不思議な感覚を味わっていた。