iPod touch, iPhone 4S + iPad 2

ジョブズの遺作

以前ぼくがこのブログでiPod touchを取り上げたのは2008年の1月1日。丁度その頃、アメリカではiPhoneが発売されたばかりだった。iPod touchはいずれ日本で発売されることになるだろうiPhoneのトレーニング版という印象をもっていたので、当時のぼくはiPhoneこそが自分のパーソナル電子端末の着地点となるのだろうと考えていた。案の定それからiPhoneは世界のスマートフォン(多機能携帯電話)市場を牽引し続けてきた。しかし歴代のipod、iPod touch、そしてiPad、iPad2へとApple小型電子端末遍歴をかさねてきたぼくは、SoftBankから発売された日本初のiPhoneにも、別にただ電話機能が追加されただけじゃないかと、特に心動かされることもなくスルーしてきた。

去る10月5日、スティーブ・ジョブズ(Steven Paul Jobs)が亡くなったその翌日、後継者のティム・クックによって最新モデルのiPhone 4Sが発表された。やっとiPone 5が発売されるぞと首を長くして待っていた人々を落胆させることとなったこのモデルは、事実上ジョブズの遺作商品と言われている。4Sというモデル名も実はジョブズに捧げたiPhone for(=4) (S=)Stevenであるというまことしやかな噂もネットに流れていた。そして彼の死を待っていたかのように、取材嫌いで知られるジョブズ公認の伝記本も出版され、日本でも翻訳上下巻はまたたく間にベストセラーとなった。こうしてこの秋、「商用パーソナルコンピュータを所有すること」の喜びを生み出したと言われるジョブズは一躍世界の時の人となった。

ところでアップル社の共同設立者は3人いたそうだ。その1人、マイク・マークラは単に資産家として投資目的で声をかけられた人物だったから、実質的なアップルの設立者はジョブズと彼の古くからの友人スティーブ・ウォズニアックの2人といえるだろう。ウォズニアックはコンピュータに関してはジョブズ以上の才能を発揮した人物だったらしい。SONYの井深大と盛田昭夫をあげるまでもなく、歴史上人々の記憶に刻まれる業績を残した人物は、コンビを組むことになる相手との運命的な出会いからその創成期をスタートさせることが多いようだ。

先日、ニューヨークタイムズ紙のマガジン欄に掲載されたジョブズとビル・ゲイツを、ヴァンパイアとゾンビになぞらえて分析した記事が朝日新聞のGLOBEで紹介されていた。それによれば、人は意気揚々と動きまわるカリスマ的なヴァンパイア型と、トボトボと歩く不器用者のゾンビ型に分類されるらしい。孤高を好むヴァンパイアに対して、ゾンビは大儀をかかげて集団を組織することに長けている。しかし、対となる組み合わせによってこの分類はとたんに流動的となる。ジョブズとウォズニアックの場合、ジョブズはゾンビでウォズニアックはいかにもヴァンパイアっぽいのに、ジョブズとビル・ゲイツの場合、ジョブズがヴァンパイアでビル・ゲイツがゾンビとなるらしい。しかしヴァンパイアもゾンビも、ぼくら日本人にはいまひとつピンとこない。LennonタイプとMcCartneyタイプと言ってもらった方がぼくにはずっと分かりやすいのだけど、これも世代によって分かれるところかもしれない。

青年期のジョブズはどうみても典型的なMcCartneyタイプだったようだ。しかし、 ISSEY MIYAKEの黒いタートルにリーバイス・ジーンズとニューバランスのスニーカーをユニフォームとした晩年のジョブズは、LennonタイプがMcCartneyタイプを覆いはじめ、そしてその死によって彼はLennonタイプへと完全に変貌を果たしたかのような印象を受ける。

アップル社命名の由来を決してジョブスは明らかにしようとしなかったそうだが、そのとき彼の脳裏にビートルズの設立したレコードレーベルのアップル・コア(Apple Corps)が浮かばなかったはずはない。1978年にアップル・コアがジョブズのアップル社に対して商標権侵害を主張した訴訟を起こしてから30年あまり。幾多の紆余曲折を経て2007年、やっと両社は和解することになる。深くビートルズを愛したジョブズにとって、この商標に関する長い対立期間はいたたまれないものだったに違いない。だから、iTunesでのビートルズ配信が開始された去年の11月17日という日を、ジョブズは特別の感慨をもって迎えたのではないだろうか。アップルサイトのトップページには「ビートルズがiTunesにやってきた。」というジョブズの喜びにあふれたコピーが掲載されていた。

それから1年が経った。愛用してきたauのiida G9もそろそろくたびれてきたので、ぼくは来年の夏頃登場するのではと噂されているiPone 5を次の携帯にしようと決めていた。ところが先日、なぜか衝動的に思い立ち、iPhone 4Sを購入してしまった。消費欲望は無意識の泉からある日突然湧き出してくるものだから、本当の理由なんて決して分からないけど、この一ヶ月ほどの間に心ふさぐ出来事が相次いだことが関係しているのかもしれない。

さて、Appleが「史上最高のiPhoneです」と胸を張るこのiPhone 4S。イチオシのiCloudは、携帯を紛失した際に場所を追尾したり、データを遠隔操作で消去できる機能もあって安心なのでさっそく設定。5枚のレンズを内蔵する高画質の光学システムカメラは、愛用のデジカメを凌駕するほどでないのでスルー。機能満載のこの1台にすべて集約させるにはバッテリーが心許ないため、とりあえず電話とメールに絞って活用することにする。以前使っていた携帯の電話帳を移動する方法もあったが、丁度よい機会なので連絡帳を数年ぶりに整理してアドレスブックを作成し、同期させることにした。ところがいざ使いはじめてみると、信じられないような使い勝手の悪さも判明してくる。例えばメール受信。バッテリーの消費を抑えるためにスリープ設定するのは常識だが、このau 版iPhone 4Sはスリープしているとメール受信が表示されない。こんな携帯なら当たり前にできることがこのiPhoneにはできないのだ。発売されたばかりだから、こうした不満に対応してくれるアプリもまだ登場していない。そこで仕方なく設定したのが、Cメール (SMS) 受信通知を利用する方法。au では特定のメールアドレスへメール転送することでメール受信通知が行える仕組みがあり、しかも受信は無料。この設定をしておけばスリープ状態であってもメールの着信通知は入ってくる。たまった着信通知を削除する手間や誰からのメールなのか分からないという欠点はあるものの、とりあえず受信を素早く知る代替手段としては使えそう。でもauキャリアメールの扱いは最短 15分間隔の受信となるため、au 版iPhone 4Sの携帯メールはすぐに届くという一般通念が通用しないことになる。不具合も決して少なくない。突然画面がブラックアウトしてしまい、電源も入らなくなったことが一度あった。これはスリープとホームボタンを同時に10秒以上押し続けてなんとか復帰。またスリープを解除したらロック画面に「不正なSIMです」と警告が出て、データ通信不能になったことも2度あった。これは再起動で復帰。この現象は数多く報告され、auやSoftBankだけでなく海外でも発生しているらしい。「史上最高のiPhone」も蓋を開ければ、こんなやれやれな裏顔も見えてくる。スマートフォン初心者のぼくはApple StoreでDockと一緒にPerfect Manualを購入して備えたものの戸惑うことばかり頻発する。ひとつ謎解きが終われば、また次の謎がすぐに浮上してきてスマートフォンの森はけっこう深い。

ジョブズの夢の道具、iPhone。思いつくかぎりの便利で楽しいことを、このちっぽけな道具に詰め込んでみよう。いやいや、探し出せばもっとなにかあるはずだと、ジョブズは比類なき情熱をもってして、彼の夢をこのコンパクトな電子端末にぎっしりと詰め込んできた。もっと自分を拡張させていくことや、もっと多くの人々と繋がることを誘い続ける電子端末。たしかにそれは、ぼくらの生活を多少変化させたかもしれない。しかし本来、電話は耳元にあらわれる「声」によって、ふたつの心がつながる神秘的な発明品だったはずだ。テレビ電話の現代版といわれるFaceTime通話は、そのふたつの心の通路から、そっと神秘性を抜き去ってしまう。便利さや楽しさの集積だけでは実現できないこともある。

ジョブズの死を悼んでSoftBankの孫正義氏がこんなことを言っていた。「これは推測にすぎないけど、ジョブズがもっと生き続け、最後に作り出したかった究極の商品は「iRobot」だったのではないか。」人に限りなく近づくことができる、科学技術の究極形をそのようにイメージしていたのではないかという。AIBOのようなペットロボットでなく、ましてやアンドロイド(人造人間)などでもない究極の「iRobot」。単なる便利さを超越し、近代人の孤独に寄り添う「iRobot」。たしかに彼なら、心の在りかを求め続けた末にそんな夢の道具を生み出すことができたかもしれない。

音楽の叙情性

数年前、Brian Eno(ブライアン・イーノ)が好きなぼくならこれは好みかもしれないと、息子がネットから入手した音源をCDにコピーして持ってきてくれた。CDにはMark Isham(マーク・アイシャム)とペン書きしてあった。調べてみるとマーク・アイシャムはアメリカのミュージシャンだった。トランペットやシンセサイザー奏者として、ストーンズやヴァン・モリソン、ジョニ・ミッチェル、デヴィッド・シルヴィアンらのアルバムに参加しているが、本領は映画音楽。1990年にはグラミー賞も受賞しているとwikipediaにあった。なるほど収録された曲には、古きよき昭和の映画にエンディングで流れてきそうな叙情的な音楽が随所に収められていて、ぼくはしみじみとした気持ちに浸りたいときなどに、ふと思い出してはこのアルバムを何度も聴きかえしてきた。

そういえば、かつてぼくも父親に音楽を聴かせたいと思ったことがあった。闘病生活に疲弊しきっていた父は、見舞いに行ってもいつも表情は硬く、見るからに辛そうだった。そこでぼくは父が昔酔っぱらって帰宅したときによく口ずさんでいた古賀政男の曲などをセレクトしてカセットテープにダビングし、枕元で聞けるようコンパクトなラジカセにセットして病室に持っていった。それらは『影を慕いて』『酒は涙か溜息か』『人生の並木路』といった古賀メロディーの代表作や美空ひばりの『悲しい酒』など、戦後の流行歌ばかりをピックアップした、いわば昭和の叙情をテーマとしたコンピレーションだった。西日が差し込む晩冬の病室に懐かしい曲が流れはじめると、父の表情は次第にほぐれて、いつもの父の顔に戻ったかのように見えた。亡くなる一ヶ月ほど前のことだった。

日本の大衆音楽である演歌は、西洋音楽の7音階から第4音と第7音を外した、五音音階を使用する音階法を特徴とするという。そしてこの音階法を確立したのが古賀メロディであるとされることから、古賀政男は演歌の巨匠などとよばれたりする。しかし、「艶歌」や「怨歌」とも字を当てられる、いわゆる酒場唄としての演歌と古賀メロディは異母兄弟のような違いがあるのではないかという気がしてならない。

演歌は元々「演説歌」の略語であり、明治時代の自由民権運動の産物のプロテストソングとして出発している。袴姿でバイオリン片手に政治を風刺する歌を歌ったのが演歌師とよばれる人たちだった。添田唖蝉坊は演歌師の草分けとして名高いが、大正時代になると洋楽手法を導入した鳥取春陽などが登場してくる。『籠の鳥』で一世を風靡するが、まだ当時このヒット歌謡は演歌でなく「はやり唄」とよばれていた。この頃の演歌師の面影は、現代の演歌師として活動している宮村群時の演奏に偲ぶことができる。

さて、古賀政男は7歳で父親と死別するまでの幼年期を福岡で過ごし、その後朝鮮にわたり、故郷喪失の悲しみとともに多感な少年期を過ごした。帰国後はマンドリンやギターを通じてクラシック音楽を研鑽する青年期を送り、明治大学マンドリン倶楽部の創設にも参画する。この頃にワルツ・ギター合奏曲として発表されたのが名曲『影を慕いて』だ。

1969年に創刊された音楽雑誌「ミュージック・マガジン」(1980年まではニュー・ミュージック・マガジン)には70〜80年代の数年にわたり「日本の芸能100年」という連載記事が掲載されていた。これは数人の研究者が年代順にリレー形式で日本の芸能について執筆を重ねた、実に読み応えあるシリーズだった。おそらくこの中の記述だったと思うのだが、古賀政男はあるとき来日したスペインのギタリストAndres Segovia(アンドレス・セゴビア)の演奏に強い衝撃を受ける。セゴビアは、それまで田舎の楽器と見下されていたギターを、ヴァイオリンと同じようにクラシック音楽の楽器といわれるまでの地位に引き上げた「現代クラシック・ギター奏法の父」と讃えられているギター奏者だ。演歌師の音楽に親しみ、マンドリンやギターを通じてクラシック音楽にも触れた古賀政男は、ギター演奏の変革者、セゴビアというスペインのギタリストの音楽と出会う。そしてこの運命的な出会いが、実は演歌に連なる古賀メロディーを誕生させたのだという内容だった。この出会いが偶然だったか必然だったのかわからないが、異国間のブレンドから生み出された音楽が、昭和を生き抜いた多くの人々の心に深く染みこんだことを考えれば、やはり日本人にとって幸福な出来事だったといえるだろう。

ところで当時の「ミュージック・マガジン」には他の音楽雑誌と異なり、音楽を音楽という文脈だけで捉えるのでなく、多層な文化に連動しながら複眼的視点で捉え直そうとする姿勢が感じられた。そこには一貫して創刊者である音楽評論家、中村とうよう氏の編集理念が色濃く反映されていたと思う。しかしその中村氏は今年7月に突如亡くなってしまった。自死の直前まで、収集してきたレコード・楽器・書籍など、音楽関係の膨大な資料をすべて武蔵野美術大学に寄贈する作業を進めていたそうだ。昭和の終焉を実感させる出来事となったが、ぼくの中では昭和の残像や残響はいつまでも漂い続け、なかなか幕は下りそうにない。

昭和を色濃く縁取ってきた古賀メロディー。その底流には、リリシズムの大河が横たわっている。抒情性の歴史は、叙情詩の発祥が古代ギリシャにまで遡るとされるから相当に古いものだ。しかし近代の抒情性はこうした詩形より、音楽に見いだされることが多いのではないだろうか。そこには悲しみ、哀愁、切なさなどが含まれるが、同時にそのいずれでもない、さらに深い情緒がともなう複雑な感情表現といえそうだ。ヨーロッパのトラッドフォークには「静と動」の様式で構成された楽曲に叙情性を感じさせるものが多いといわれるが、近代人が胸を締めつけられるような切なさを超えた先に、さらに深い感動を覚える叙情性を求める理由は一体どこにあるのだろうか。

先月の中旬、地元の文学館で開催されている企画展「深沢七郎の文学」の講演会のために久しぶりに中沢新一さんがやってきて、ぼくも1日同行することになった。当日の中沢さんの「奇跡の文学」と題する講演はとても印象的なものだった。日本の近代文壇に突如登場した深沢七郎の文学は否定しようのない普遍性に深く根ざしていて、こんな文学は日本、いや世界でも類例のない奇跡の文学である。そしてそれがこの甲州で生み出されたことを、そこに生きる人々はもっと誇りに思っていいのではないかと語りかけていた。これまでこんな視点から深沢七郎の文学が語られたことがあっただろうか。それについてここで多くは触れないが、そこで深沢文学と対比させた近代文学の特性についての興味深い指摘も印象に残った。

明治維新以後、ヨーロッパから日本に伝わってきたモダンの潮流。それは個人主義や自由主義を包摂する近代意識である。子どもの頃のふるさとや母性などが一体となった共同体の記憶は深層意識の中で生きているのに、デラシネ(〔根なし草の意〕故郷を喪失した人)な孤独な個人となった近代意識は、その落差を埋めることができずに苦しみ続けることになる。そして、素顔と仮面の狭間で満たされることのない苦悩や欲求に突き動かされるかのように、太宰治や三島由紀夫といった作家から、酒や恋愛をテーマとした文学が生み出される。近代文学のほとんどは、そうした共同体から分離した眼をもって作り出されたものだったと中沢さんは言う。これはなにも文学に限らない。世界を覆い尽くす近代人の共通意識であった。

そこでぼくは共同体の記憶へと誘ってくれる水先人や伴走者として、叙情性を近代が欲したのではないかと考えてみた。文学や音楽の叙情性を湛えた物語の奥に見え隠れするのは、共同体の記憶を取り戻そうと願う祈りや希望なのではないかと。昭和初期の古賀政男の音楽。昭和37年に流れた小林旭の『北帰行』から、昭和52年の中島みゆき『ホームにて』まで、昭和歌謡の叙情性は途切れることはない。その中でぼくがもっとも近代意識の孤独と切なさを感じてしまう曲は、1951年生まれのフォークシンガー、そして現代美術家の朝比奈逸人が作詞・作曲した『トンネルの唄』だ。この曲は高田渡がとりあげて広く知られる曲となった。いろんなカバーがあるが、やはり高田渡の弾き語りバージョンが一番切ない。

春芽秋実の植物画

ボタニカル・アートは植物学(Bortanical)と芸術(Art)を表すその語源通り、科学と芸術の二領域にまたがる植物画のことで、近年の自然志向を反映して日本でも静かなブームが続いている。その来歴は思いのほか古く、薬草を見分けるために古代エジプトなどで作られた図譜がその起源といわれている。まだ写真技術をもつことのなかった15〜16世紀の大航海時代には、未知の大陸で発見された植物などを記録する手立てとして発達し、17〜18世紀に入ると図鑑にまとめられたこれらの植物画は、貴族や商人たちの間でたいそう流行したそうだ。

ボタニカル・アートはできるだけ主観を交えない科学的視点に貫かれて描かれるため、必然的に匿名性を帯びた絵画と見なされることが多い。スタイルやルールについてはさまざまな定義があるが、基本的に実物大で描き、拡大縮小する場合には倍率を入れる。植物の特性は変えずに正確に美しく描写し、季節を超えて開花や結実を同じ画面に描いてもよい。また、背景や地面、花瓶・鉢などを入れないことなど現実的にはありえないが、そこにはできるかぎり植物の特性を端的に伝えるための視覚的な再編集が求められている。

植物画を描くことは自然の生み出した造型美に宗教的ともいえる敬虔な気持ちをもって向き合う、ある意味写経にも似た行為とも言えるのではないだろうか。しかし人間とは不思議なもので、どんなに私心や自我を消し去ろうと努めても、絵にある種の歪みが生じてしまうことは避けられない。人間は決してカメラになりきることはできないのだから、そこが実はボタニカル・アートの屈折した魅力ともなっている。

上の植物画は、すべて高知で制作活動するボタニカル・アーティスト、楠瀬浩二さんによるものである。 6歳年長の楠瀬さんとの出会いは今から28年前に遡る。当時ぼくは地元企業のデザイン顧問をしていて、その企業を介して楠瀬さんと出会った。80年代早々、その企業は新工場完成と本社移転に伴い、C.I(コーポレート・アイデンティティ)を導入することになった。新しいシンボルマークやロゴを基軸に広報ビジュアルを一新するこのプロジェクトの企画会社として白羽の矢が立ったのは、在京大手代理店を経由する名高いプロダクションでなく、なぜか四国は高知に本拠をおくデザインプロダクションだった。ディレクターとなったのは浜野商品研究所のブレーンで、インテリアデザイナーの泉順一さん(残念なことに泉さんは数年前帰らぬ人となってしまった)。泉さんは高知でPlaza Design Consultingという会社を主宰。そしてともにこのプロジェクトに、グラフィックデザイナーとして参加していたのが、泉さんの旧友でInk Spotというデザイン事務所の代表をしていた楠瀬さんだった。ぼくは現地デザイナーとしてこのプロジェクトに参加することとなり、足かけ3年にわたる協同作業は実に得難い経験となった。スパンの長い視点から組み立てられたプランニングと心理学的プレゼンテーション手法。問題点の抽出や現状分析から導き出される課題点や改善点。そこを基点にして、着実な具体化へと結びつけていく提案能力。こうした企画広報のイロハを、ぼくはこの出会いを通じて遅まきながら学ぶことができたのだ。

泉さんはかつて若かりし日の建築家、安藤忠雄氏と共に世界の建築を観て歩く旅に出る。そしてその道中、安藤の建築に対する凄まじいまでの情熱と集中力を目の当たりにして、この男と同じ世界で活動してもとても適わないと思い直し、進路のベクトルを建築からインテリアにシフトしていくことにしたのだと生前語ってくれたことがある。しかし泉さんはPlaza(=広場)の命名精神を見事に貫き、人間を真ん中に据えたそのデザイン思想を実践しながら多くの実績を重ねていった。大阪に拠点を移す頃には(株)PDCの代表として400名の社員を抱える企業に育てあげるまでになっていた。ボスコ設立時にはぼくが購入を希望していたCassina(カッシーナ)の家具類を特別価格で納入するよう販売元と交渉して門出を祝ってくれた。

楠瀬さんとのおつきあいは長きにわたり、そして深いものとなった。80年代、高知に新生INKSPOTを設立し、デザインオフィスに併設したギャラリー(ギャラリー・パン)では、1987年から1993年まで67回にもおよぶ展覧会をプロデュースして、楠瀬さんは岡本太郎や遠藤享といったさまざまなアーティストと親交を結びながら、その活動範囲を高知の文化活動にまで広げていった。そんなデザイナーの枠を超える活動の中から、高知産業デザイン振興協議会の設立や土佐鰹プロジェクトなどが生み出されてきた。楠瀬さんらが中心となって企画した「黒潮グラフィティ1991・1993」にはぼくも講演者として招かれたり、ボスコの設立パーティには友人デザイナーを伴って高知から駆けつけてくれたり、途切れることのない親交を重ねてきた。それに遠藤享さんと引き合わせてくれた楠瀬さんは、狭い井戸からぼくが抜け出るきっかけを作ってくれた恩人でもあった。

ほんとうに人との縁(えにし)とは不思議なものだ。縁が縁を結び、その縁はまた別な縁を引き寄せる。 ある日、楠瀬さんから電話が入った。その頃大阪のPDCに籍を置きデザイン活動していた楠瀬さんは、東京のある企業の会社案内のデザインコンペに参加することになったので一緒に参加してみないかと誘ってくれた。基本的にコンペは参加しないことにしていたぼくも、他ならぬ楠瀬さんの誘いということもあり、思い切ってプレゼンしてみることにした。結果は意外にもボスコのプランが受け入れられることになり、そこからその企業との10年以上にわたるつきあいが開始されることになった。こうしてボスコのデザインは、グラフィックから商環境の空間デザインへと広がり、そこからまた、現在取り組みに傾注している企業の仕事へと縁のバトンが渡されていくことになる。それもこれもすべて契機は楠瀬さんが引き寄せてくれたものだった。ぼくは誰が師匠だったのかと聞かれたら、それはデザインの基本を伝授してくれた上、展開していく道筋まで用意してくれた、この楠瀬さんをおいて他にいないと思っている。

しかしその人は、ある機を境に騒々しいデザインの世界ときっぱり決別をする。2000年頃より郷里の高知嶺北に移り住み、植物画家としての創作活動を本格化させていく。日がな一日、高知の山野に出かけては草花と向き合い、時折届く個展の案内状にはこんな一文も添えられていた。

「ここら辺りでは家のまわりや道端にもツクシやフキノトウがあちこちで顔をのぞかせ、川原にはネコヤナギが春の陽ざしに輝いている。そんな穏やかな光景を眺めていると、子供の時に過ごした街の都市化がすすむにつれて遠のいていく“原っぱ”の記憶が甦ってくるようで、心のひかれるままに「春芽秋実」を描いています。」

ずっと時代と切り結んできた楠瀬さんは、いまや自身の心に広がる広野を逍遙する旅人のようだ。二ヶ月に一度ほどの割合で「どうもどうも、元気でやってますか」と懐かしい長電話がかかってくる。世俗から離れた超然を気取る風もなく「デザイナー時代とくらべたら、毎日のんびりしたもんですわ」と土佐っ子の屈託ないその声を聞きながら、かつてはグラフィックデザイナーだった楠瀬浩二さんに先導されるように歩を進めてきたぼくは、その水先人が今見つめる視線の先に目をこらしてみるのだが、手元の清々しい数葉の植物画は水先人の平穏な心情をただにじませているだけだ。

Above : Obokuri (TOSHIBA-EMI)

Below : Utaashibi (UM3-Japan)

朝崎郁恵の奄美島唄

とうとう地デジカ君の角に突かれて、我が家でも衛星放送を視聴するようになった。そんなある日、NHKのBSプレミアム「新日本風土記」を観ていると聴いたことのない不思議な女性ヴォーカルが流れてきた。坂本龍一の「BEAUTY」挿入歌「ちんさぐの花」やムーンライダースの名曲「黒いシェパード」で、印象的なバックコーラスを披露していた沖縄の民謡歌手の古謝美佐子(こじゃ みさこ)みたいだ。でも、似ているが歌い方が微妙に違う。ネーネーズの他のメンバーなんだろうか。そんなこと考えていると番組のエンディングロールに、テーマ曲:朝崎郁恵と流れてきた。初めて聞く名だった。ネット検索すると、このテーマ曲のタイトルは『あはがり』とある。(この時点では番組内でしか聴けなかったけれど、今ではダウンロード配信も開始され、iTunes Storeなどで購入できるようになっている)唄っていた朝崎郁恵は、1935年に奄美・加計呂麻(カケロマ)島で生まれ、奄美島唄では第一人者といわれる唄者(ウタシャ)だそうだ。このところすっかり音楽から遠ざかっていたぼくは、この人のことを何も知らなかったが、オフィシャルサイトにはこれまで発表されたアルバムも紹介されていたので、さっそく5枚ほどCDを取り寄せてみた。

彼女は南部のヒギャ節という、上下の揺れ幅の大きな節回しを特徴とする唄い方で有名な伝統的な奄美シマ唄の継承者だった。なるほど独特のコブシはそこからきていたのか。彼女しか唄えない曲も数多く、生きた文化遺産だと評価する人もいるという。アルバムのライナーノーツを担当している音楽評論家の増渕英紀さんが、かなり専門的な解説を加えていた。誰にもまね出来ない微妙な抑揚は、彼女のおばあさん直伝の「グイン」とよばれる独特の節回しで、コブシと裏声(ファルセット)を多用したもの。彼女は口癖のように「自分の歌の原点はおばあちゃん」と発言もしている。しかし現代のシマ唄は時代とともに歌いやすいように変化してきて、昔の節回しはすでに絶えてしまったといわれる。なのになぜ、朝崎郁恵だけが遠い明治初期の奄美シマ唄の記憶をとどめているのか。その答えを増渕さんはこう推測する。おばあさんから教えてもらったシマ唄を習得した朝崎さんは、1960年にご主人の転勤で奄美を離れる。以来、福岡、東京と移り住み、結果的に本土復帰後に奄美を襲った急速な近代化の波にさらされることもなく、島外へ持ち出した古いシマ唄の記憶やスタイルはそのままタイムカプセルのように彼女の中に保存されていたのではないかと。

加えて彼女の音楽の魅力は、そこから表現領域を広げて挑戦を続けているその果敢な姿勢にある。ピアニスト、ウォン・ウィンツァンや高橋全、そして彼女をリスペクトする坂本龍一、UA、ゴンチチ、中孝介らとの共演と、さまざまなジャンルのミュージシャンたちがその不思議な音楽の吸引力を認めている。幅広い活動の成果には、イクエ&カケロマンズとしてNHK「みんなのうた」でオン・エアーされて話題となった「ありがとサンキュー」も加えることができるだろう。

ビブラートやバイブレーションとも異なる、彼女独特の唄い方がぼくは初めて聴いたときから気になっていた。ギターにはスライドギターとかボトルネックといわれる奏法があるが、それはその名の通り、貧しい黒人のストリートミュージシャンが酒瓶の首を指に差し込んで弾いたことに由来する。通常、ギターの音程はフレットによって固定されているが、ボトルネックでは弦の上をスライドさせて音程をリニアに再現していく。長くスライドさせるとハワイアンのような脱力系サウンドにもなる。初心者が弾けば不安定きわまりない奏法だが、上級者になれば、出したい音の上下を小刻みにふるわせて中間音程として感じさせるため、独特の深みや粘性をともなった音がそこから生み出されてくる。ぼくは朝崎郁恵の唄声を聴いたとき、すぐにこれはボトルネックみたいなヴォーカルだなと思った。ルーツは「ヒギャ」とか「グイン」とよばれる伝統芸の節回しに根ざすのだろうが、思わずこれぞ日本のブルースと言いたくなるほどディープに熟成させたのは、やはり彼女の天賦の才であろう。

こうした朝崎郁恵の唄は、演歌や民謡とは別な遺伝子から生み出された音楽なんだと思う。どうやら沖縄や奄美といった島々に伝えられる音楽には、大陸や本土の広々とした風土とは別なシマ特有の世界観が染みこんでいるようだ。歌詞も訳がなければ到底理解できそうもないシマ言葉。しかし、これも日本。いや、これこそ日本の原風景なのかもしれない。「あはがり」や「徳之島節 Utabautayuuna feat.Final Fantasy X」からは、遙かいにしえからずっと歌い継がれてきたかような年輪を刻んだ厚みが伝わってくるし、標準語で歌われる「阿母(あんま)」や「十九の春」などを聴くと、日本はいい国だなぁ、日本に生まれてきてよかったなぁと、しみじみ思う。そしてつい、ウルウルモードのスイッチが入ってしまいそうになるのだ。

悲しみや辛さで心が砕けそうになるときに、それを防いでくれる機能が音楽には備わっている。ヒリヒリとした記憶に、当時よく聴いていた音楽が寄りそっているのはそのためだ。南西諸島には神占いをするユタとよばれる女性がいるという。母や妻や姉や妹でもなく、叔母でもなく、ましてや近所にいるおばちゃんたちでもない、あらゆる母性的存在を呑み込んだ歌声が、朝崎郁恵の唄を通して彼方からやってくる。そして見えない衣となって、心をそっと包み込む。

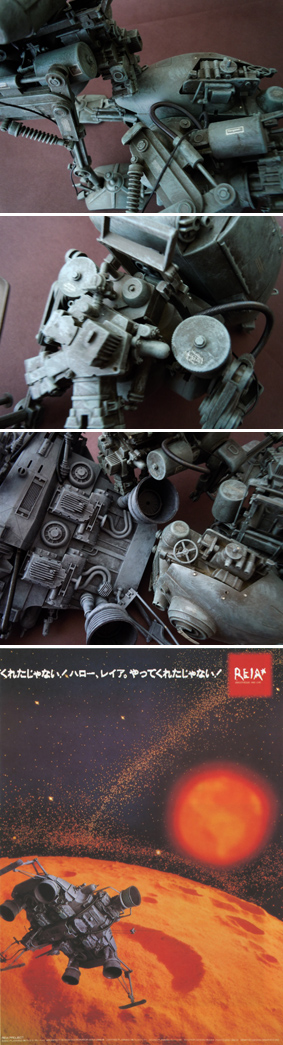

KRÖTE : Panzer Aufkalarug T.W-47 (detail)

S.F.3.D ORIGINAL

Poster & VI plan : Discotheque & Live REIA

プラモデル作りと楽しい仕事

趣味は?と聞かれ、答えに窮するようになってからもうどのくらい経つだろう。子供の頃は漫画や切手、古銭収集、大人になってもプラモや鉄道模型、ブリキおもちゃ、読書はもちろん、レコード・CD収集、そしてギター演奏、ときには麻雀と、およそ趣味に事欠くことはなかったのに、今はどれもこれもすっかり遠ざかってしまった。もちろん読書だってするし、音楽も毎日聴いている。しかし、夢中になる度合いがまったく違うから趣味とは言えない、そんな気がする。

わずかな小遣いを貯めては、せっせと趣味につぎ込んでいた少年時代。新しい対象物に心動かされると、それまで投資してきた宝物を換金して資金を捻出する。こうして手にした新しい宝物は、次の対象物が現れるとまたその元手となっていく。こうした繰り返しからごく初歩的な経済の仕組みを知り、欲しいものを手に入れるためには相応の努力が必要とされるのだということを、幼いぼくは趣味を通じて学んできた。

少年時代にすっかりはまり、大人になってからも夢中になっていたホビーにプラモデル作りがある。なぜか自動車が多かったが、初歩的なものから、次第に手の込んだ大型スケールの模型へと移行していった。完成までには何日もかかるので、まとまった休みがとれるとワクワクしながら部屋にこもっては制作に没頭したものだった。プラモデルショップの展示用にと請われて作ったこともある。なかでも力作は、その車高の低さから「赤い絨毯」の異名をとるFERRARI(フェラーリ)TESTAROSSA(テスタロッサ)モデル。官能的なフォルムをもつ20世紀スポーツカーの傑作だ。8分の1スケールで、ダイキャスト製ボディには実車と同色のフェラーリレッドがあらかじめ塗装されている。室内の床にレザーを貼るほどディティールにこだわって作り込み、完成後は透明のアクリルケースまで特注したほどだった。(TESTAROSSAは、いまも寝室の棚に奉納されている)

こうして長きにわたってプラモに惹かれ続けてきたもっとも大きな理由は、幼いときに刻まれた渇望感だろう。欲しいものがなかなか買えず、満たされなかった思いは、いつまでたっても消えてくれない。成長してからその空いた穴を埋めるかのように次々と買い求めたが、その渇望を満たすことはできなかった。

プラモといえば、何と言っても静岡に本社を置く世界的トップメーカーの「田宮模型」の名が浮かぶ。わけても、1961〜1972年にかけて「タミヤ」のボックスアートを描き続けた小松崎茂の箱絵には、多くの少年たちが心躍らせたことだろう。漫画家の石ノ森章太郎、ちばてつや、松本零士らにも愛され、大きな影響を与え続けたといわれるこの画家の絵が、ぼくにとってはプラモの魅力の欠かせない要素となっていた。生命力の溢れ出すような箱をわくわくしながら開けると、そこには無機的に分解されたパーツが納まっているだけだ。その落差にいつも戸惑いながらも、気づくとまた箱絵に魅せられては、次のプラモを買いもとめている。

ところで「田宮模型」は精緻を極めた製品作りで知られる。メーカーから図面を入手するのはもとより、ときには実車まで購入して、分解、採寸したこともあったという逸話も残る。厳密なスケールダウンを繰り返し、最終的に隠れて見えなくなる部分までも決して手を抜くことなく、細部に至るまで実に忠実に再現していく姿勢は、はるかに玩具の域を越えていた。細部に手抜きをしない日本的特性は玩具の世界で遺憾なく発揮され、タミヤはワールドワイドにその活動の輪を広げてきた。

豆本と着せ替え人形、盆栽、ジュエリーと、あげれば枚挙にいとまがないが、こうした人間の小さなものへの情熱と愛着は一体どこからやってくるのだろう。名前は忘れてしまったけれど、イタリアのプラモデル・メーカーの話をどこかで読んだことがある。正確さを旨とする田宮模型に対し、芸術家肌揃いのこのメーカーは実に鷹揚。スケールだって大体なところがあって、部分的にデフォルメされていたりする。でも全体感が醸し出す雰囲気は、オリジナルにすごく近い。物作りの第一歩は、全体感を鷲掴みすることからはじまるという創造の真理を思い起こさせる話だった。

中沢新一さんの「幸福の無数の断片」には、さらに深い思考が残されている。「物質の抵抗」の章にある「「縮み志向」展」には、構造主義の人類学者レヴィ=ストロースの一節が引用されている。

「縮減は、寸法を縮めたり、対象のもっている属性を減らしたりするが、その効果は、ふつうのやりかたの認識過程をひっくりかえしてしまう、というところにあるように思われる。現実にあるものの全体を認識しようという場合、われわれはまず部分からはじめる傾向がある。対象はもちろん、サイズやら複雑さやらで、われわれの認識に抵抗してくるだろう。そういうときには、対象を分割してしまうというやりかたをとれば、その抵抗をいくぶんやわらげることができる。寸法の縮小は、こういう状況をひっくりかえしてしまう。小さくなれば、対象の全体はそれほど恐ろしいものとは、見えなくなるし、量的に小さくなることによって、われわれには、質的にも簡単になったと思われるのだ…縮減模型では、全体の認識が部分の認識に先立つのである。それは幻想にすぎないかもしれないけれど、知性や感性に喜びをあたえる、そういう幻想をつくりだして維持する、そのことがこういう手法が存在していることの、大きな理由なのだ。(『野性の思考』より)」

こうして日本に「俳句」や「盆栽」が生み出されてきた。だから、オ・ソレ・ミオのイタリア人に嫉妬なんかすることはない。中沢さんはテキストをこう締めくくる。

「小さく縮められた自然や生き物の世界を目の前にするとき、人の心はこまやかな愛情にみたされるようになる。それは世界をチャーミングにする、ひとつの技術なのである。」

ホビーのお陰でぼくの人生も少しはチャーミングになってくれたんだろうか。

さて、ぼくのプラモ行脚は1990年代に転機を迎える。NITTO(日東科学教材株式会社)のS.F.3.Dシリーズとの出会いだ。ブリキのおもちゃを探して、店を閉じた玩具店の倉庫を物色していた時に不思議な商品を見つけた。箱にはSF映画をフィギュアーにしたような兵器や兵士が描かれた、見たこともない近未来的なボックスアートが印刷されていた。よく分からないけどこれは面白そうだと直感したぼくは、とにかくそこに残っていた商品をすべて買い集めることにした。あとで調べてみると、このシリーズを発売したNITTOという会社はすでに廃業していて、それらはすでに入手困難な商品だったことが判明する。偶然とはいえ、その幸運にぼくは感謝した。現在、これらのプラモはプレミア価格で取引されているが、欲しい人は(もちろん定価よりはるかに高い)神戸の六甲模型教材社から通信販売で入手することもできる。

1980年代半ばに発売されたこのS.F.3.Dシリーズの生みの親は、海外にも熱狂的なファンをもつイラストレーター&モデラーである横山宏さん。2D > 3Dを行き来しながら、アカデミックな美術知識を駆使して、ストーリーを想起させるという世界でも例をみないプラモシリーズを生み出した。「S.F.3.D」は横山氏の代表作といわれる『マシーネンクリーガー』がベースとなっている。これについてはWikipediaに詳しい説明が載っているので引用してみよう。

「『マシーネンクリーガー』は、横山がデザインし、自ら造形したオリジナルSF兵器軍を使い、リアプロダクション撮影、多重露光、デジタル合成、そして横山本人の加える画像調整とエフェクトを経て作られた戦場写真を製作、そこに見る側の想像を刺激する「ストーリー」が加えられたいわゆる「フォトストーリー」という技法を発明し、模型界に新しい表現を持ち込んだ」

並走者は編集者の市川弘さん。横山氏が造型、市川氏がサイドストーリーを担当し、1982年にHobbyJAPAN誌に連載されて人気を博したこの「S.F.3.D ORIGINAL」が引き金となって「S.F.3.D」が商品化された。製品化は日東科学が担当したが、あえなく85年に解散・廃業。あとを引き継いだホビージャパン社と横山氏は意匠権と商品化権をめぐって対立し、その後和解するまで5年にわたって法廷闘争が繰り広げられるという不幸な時期もあった。

S.F.3.Dシリーズを巡るこんな物語を知ったのは随分あとになってからのこと。入手した当時のぼくは知るよしもなく、夢中になってすぐに全キッドを作り上げてしまった。(写真:上3点がS.F.3.Dのボルフォル&チオネル社製無人強襲偵察用二足歩行軽戦車クレーテ接写画像)一番下は、ぼくのデザインしたディスコのオープン告知ポスター。(「REIA」は勿論「Star Wars」のプリンセス・レイアから命名された、バブリーな時代のお話)ちゃっかり「S.F.3.D」モデル(軽戦闘偵察機・HORNISSE=ホルニッセ)が、灼熱の星の上を飛んでいる。

仕上げ塗装には苦心した。マット感を出すためにアクリル絵の具を水気を取った固めのブラシで塗り重ねて、錆や古びた質感を再現している。意識したのは、映画「Star Wars」や「Blade Runner」の背景に使われたセットのようなイメージだ。ステレオタイプの未来型フォルムはどうも嘘っぽい。古典的な機械構造が近未来で標準機としての再生を果たしている、そんな設定の方がリアリティを感じる。 (事実、「Star Wars」に使用された模型は、日本のプラモから大きな影響を受けたとジョージ・ルーカスも語っていた)

個々のパーツはどれも見覚えのあるものなのに、合体するとなにやら未知の生物を想起させる不思議な造形ではないか。「S.F.3.D」繋がりで辿っていくと「S.F.3.D コンペ ギャラリー」というサイトがあって、ここにはぼくなどよりはるかにディープな、横山世界に触発されたプラモ愛好者たちの自信作が集結している。しかし、これは何とも男子な世界ではないか。片や女子たちは機械構造のリアリティなどには目もくれず、「バービー」、「リカちゃん」、「Blythe」といったカワイイ世界に夢中になる。両者は、永遠に決して越えることのできない川によって深く隔てられているように見えながら、実は彼らは世界をチャーミングにする技術一家の兄弟姉妹なのだと思う。

世に数多く存在し、人々を夢中にさせてきた「趣味」は、Wikipediaでこのように規定されている。生理的必要時間と労働時間を除いた余暇の時間に、習慣的に好んで繰り返しおこなう事柄やその対象のことを「趣味」という。そして、職業として成立している範囲の事柄を趣味でおこなう人はアマチュアと呼ばれる。

ぼくがすっかり趣味から遠ざかってしまった経緯を自分なりに考えてみると、ひとつの仮説として、こんな風に考えることもできそうだ。ぼくの職業はデザイナーだが、いまは労働に従事しているという意識はあまりない。しかし、昔は食べる術としての労働だと感じた時期もたしかにあった。その後紆余曲折あって、どうやら中年と呼ばれる頃から労働は「楽しい仕事」に変質してきたような気がする。そしてそれに呼応するかのように、趣味はぼくから次第に遠ざかっていった。もちろん趣味で仕事をしているわけではないけれど、「楽しい仕事」が、本来余暇におこなわれるアマチュア的行為の楽しさを吸収してしまったのだと考えている。だから、ただの仕事人間になってしまったとか、忙しいから趣味の時間も削って仕事を消化しているということでは決してない。プロフェッショナルとアマチュアがブレンドされるように、ぼくの趣味は「楽しい仕事」の中にいつのまにかそっと滑り込んできて、相変わらず生き続けている。

Shop Label_Antique SUB

Toy of The Tin Plate_Tricycle

Toy of The Tin Plate_Motorcycle

(Photo:Aoyagi Shigeru)

ブリキのおもちゃは捨てられない

ぼくは21歳からおよそ2年間ほど、古物商を経験したことがある。デザインをはじめるつもりで甲府駅前の1坪ほどの隙間スペースを借受けて事務所にしてはみたものの、その頃の地方都市なんて「デザインって何?」という時代だったから、およそ生産的な仕事なんて入ってこない。仕方なく料金はいらないからウインドーディスプレイをやらせてもらえないかと中心街にある洋装店の親父さんをくどいて、一ヶ月に、一度ほど飾り付けを担当させてもらうことになった。今考えれば素性も知れない馬の骨みたいな若者によく任せてくれたものだとその心意気には深く感謝している。

当時は銀座の和光を頂点とするウインドウディスプレイというジャンルがすでに確立していて、ぼくも興味津々だった。そこで高校時代の美術部の先輩を誘って、まるで展覧会に出品するようなノリで制作にとりかかった。ぼくらの記念すべき初仕事は、その頃好きだった女流彫刻家、エスコバル・マリソルばりの木製の立体物だった。大きな花のオブジェを顔に見立て、当時、版画家の池田満寿夫がよく作品のモチーフにしていた青空をボディに描き込んだ立体をウインドーに飾りつけてみた。洋装店の親父さんは「何だこりゃ〜」と驚きつつもそれなりに面白がってくれたのか、「まぁしばらく好きにやってみろ」と寛容さを示してくれた。そこで気をよくしたぼくらは、熱で変形させた蛍光アクリル板にブラックライトを照射してエッジを発光させたプチ・キネティックアートもどき立体物を洋服と組み合わせてみたり、自分たちの表現がはたして社会に通用するものなのか、手探りでさまざまな実験を重ねた。しかし、持ち出しばかりで商売とよぶにはほど遠く、結局それは世間知らずの若造が陥りがちな自己満足的行為にすぎなかった。

そんなぼくらを見かねたのか、ある日近所の人が事務所にやってきて仕事を少し手伝ってみないかともちかけてきた。ぼくより4つほどの年長にすぎないのに、やけに老成した印象を与えるその人物はビジネス旅館を大学生の時に親から任されていた経営者で、本業の傍ら骨董品収集にも夢中になっていた。趣味が高じたとはいえ、毎日40万円も骨董品の買い付けするこのコレクターはとうに素人の域を超えていた。(今は旅館の他に、実際に複数の骨董店も経営している)

特に心血を注いでいたのは明治・大正時代のガラス製品やランプ類、柱時計などの収集だった。元来、骨董品というものは欲しいものだけ買うということは許されないものらしい。そこで、欲しいものを入手するためにまとめ買いした余計な(?)骨董品を処分する必要が出てくる。自分で骨董屋を開業して販売したり、同業者に転売することもできるが、彼が考えたのはもっとゲリラ的な方法だった。処分品をトラックに山積みして南青山などの貸し店舗に持ち込んでは、一週間ほど「アンティークバザール」と称して出張販売するのだ。そこで声をかけてもらったぼくらは、この膠着状態から抜け出すために、渡りに船と誘いに乗ってしまった。

骨董品といっても、商品にするための工夫も求められる。たとえば文字盤が剥がれてしまった柱時計などは、あらかじめ文字盤のオリジナルをコピーした印刷物を用意しておき、それに紅茶などを霧吹きしたうえで天日干しして変色させ、経年処理を巧妙に施してから時計に貼って完成させる。複製というか、再生というか、何とも荒っぽいことをしたものである。また、骨董品を販売するためには「古物商」と「露天商」という二つの許可証(通称「鑑札」)の交付を受けなければならない。この役割は事務所の代表をしていた僕でなく、美術部の先輩が担ってくれた。こうしてぼくらは定期的に何度か東京へ繰り出しては、バザールなるものを開催した。

驚くべきことに、これがけっこう売れたのだった。都会にはさまざまなコレクターが密集していて、一週間もすると完売に近い状態になる。時には演出家としてデビューして間もない蜷川幸雄がやってきたり、女優、松尾嘉代の旦那さんが手広く飲食店を経営していて、お店に飾るのだと柱時計をまとめ買いしてくれたこともあった。この頃ぼくらの周辺にはアルバイトの男子高校生たちやヒッピーみたいな若者も集まってきて、何とも騒々しいハレの日々が続いた。それはおそらくぼくの人生でもっとも社交的に過ごした時期だったといえるだろう。しかし成り行きとはいえ、自分が好きでもないのに骨董の世界などにかかわってしまったことに、ぼくは次第に戸惑いを感じるようになっていった。

骨董品にはまず希少価値が求められる。古いだけではただのガラクタ。もちろん「用の美」の純然たる民芸品とも棲み分けられていて、骨董品は美術品に近い、年代物の工芸品といったらよいのだろうか。もちろん贋作も多い。知識の浅いコレクターは、その道のプロの餌食となることも少なくない。この世界では偽物を掴まされても、それが犯罪とされることはあまりなく、知らない方が悪いのだという見方が幅をきかす。たしかに骨董品を愛で、味わうことは文化的行為といえよう。しかしコレクター心理というのはなかなかにやっかいなもので、独占欲や背徳的な優越感を帯びていることが多い。希少性が高く高価な逸品は、めったに人目に触れることもなくコレクターの秘蔵庫に眠っていて、寝静まった深夜などに密かに限られたものだけに鑑賞される。

業者が買い付けに集まる「市」は毎月1日に開催されていた。骨董品の入ったダンボールが所狭しと並べられ、中を見ることが許されない状態でそれに値がつけられる。売買はこうして封をしたまま行われるのだが、「業」や「欲」がもつれ合い、騙し騙されのバトルが繰り広げられていく。そこでは誰もがみんな狸になる。狸の集会から戻ってきたぼくは、いつも深い疲労感に沈むのが常だった。

やがてぼくはこの世界はどうも性にあわないと気づきはじめ、骨董から距離をおくようになっていく。反動もあって、それなら骨董店の対極にあるような「お気軽なガラクタ屋」にしてやれと、ポップなショップに模様替えすることにした。看板には「Antique SUB」。(当時有名な「さぶ」というホモ雑誌があってよく誤解された。いまだにぼくのことをサブちゃんなんて呼ぶ人と再会することがあるとドキッとする。もちろんサブカルチャーの「SUB」です)棚には美大の友人たちから送られてきた陶器などが並ぶ。また、くるぶしから切り落とされたやけにリアルな足のローソクとか、得体の知れない不気味なオブジェを、売れたらしめたものと持ち込む作家たちもいた。こうして店内は次第に不思議な雰囲気を醸し出してくる。下北沢あたりで開業してたらけっこうイケていたかもしれないが、当時の田舎町ではなかなか理解されるものではなかった。小林君がおかしなお店をはじめたらしいという噂が流れ、時折友人たちも面白半分に覗きにやってきた。若き日の中沢新一さんもそんな一人だった。一番上の画像は、売れた商品を入れる茶袋に貼っていたショップラベル。あらためて眺めてみると、まるで香の抜けた横尾忠則のコラージュ版画みたいだ。

日銭を稼ぐためにはじめたこともある。真鍮製の丸線をペンチで変形させて作る一筆書きのネームバッチ。これは外国人が路地などで手作りアクセサリーを売っているのを見て思いついた。これがけっこう当たった。近くの女子高生などの間で評判になり、連日下校時には年頃の子たちがやってきては「asami」とか作っては、ハイ!真鍮200円、君はシルバーだから400円!なんて、なんともコマイ商売をしていたものだ。

ぼくはまったく商売と縁のない勤め人の家に育ったから、小さな頃から何となく商売には憧れに近い気持ちを抱いてた。一時期は本気で寿司職人になりたいと考えたこともある。だからこんな経験をいつかはしてみたかったのだ。商売の基本を学ぼうと出納帳を買ってきては、見よう見まねで慣れない帳簿作りにもトライした。

ある時、別の美術部の大先輩がやってきて、少しばかり事業資金(当時のぼくには大金だったが)を渡してくれた。商売なんて実際にやってみなければ分からないことばかり。だからこれを、自分が売れると思うものを仕入れて販売する、商売の基本学習資金として使ってみたらいいと言う。この人は生粋の商売屋育ちで商人根性をしっかり身につけているのに、どうしてこんな商才のなさそうな後輩に目を掛けてくれるんだろうと思ったが、根が楽天的なぼくは、儲けを渡せなくても元金が返せたらいいやと思い直し、その厚意に甘えることにした。

ほどなく、TVの「はじめてのおつかい」に出てくる子供みたいなぎこちなさで、ぼくは東京のかっぱ橋問屋街に向かった。行き当たりばったりの素人仕入れで、洋服や日用雑貨やら、かなり散漫な仕入れをしてしまった記憶がある。もちろんそんな商品が売り尽くせるわけもなく、苦し紛れの特売セールも空しく、ショップの倉庫には在庫品が積み上げられる。 この先輩にはなんの恩返しもできなかったばかりか、その後も経営上の悩みにのってもらったり、ボスコの設立時には名前だけの取締役も引き受けていただいた。

いくつもの幸運に恵まれたのにもかかわらず、結局ぼくはこの商売を続けることができなかった。当たり前のことだけど、対面接客販売は、ひたすら客が来るのを待ち続けることしかできない。「商い」とはよくいったものだ。「商い」が、客待ちを「飽きない」ことだと合点するまで、ぼくはずいぶん遠回りをした。自分が飽きずに待ち続けることができない性分だと気づいた時、勝手に自分が描いていた商売という幻想からやっと解き放された。これは自分の仕事ではない。負け惜しみかもしれないが、やってみたからこそ分かったことだった。そして、遅まきながらデザインに向かって踏み出していく覚悟をかためたそのとき、ぼくはすでに24歳になっていた。

下の写真2点は90年代、雑誌の裏表紙に連載するために撮影されたブリキのおもちゃ。骨董品への反動として収集しはじめたものだ。「開運!なんでも鑑定団」でおなじみの北原照久さんはその道の第一人者で、いまでこそブリキのおもちゃは大人の立派なジャンルとして定着してるが、その頃はまだまだ子供の玩具に過ぎなかった。廃業間近の駄菓子屋さんの倉庫から探し出しては、ショップに並べたりしていた。売れ残ったおもちゃにはパーツの足りないものも少なくないが、愛着は薄れることはない。ダンボールに保存して時々デザインモチーフとして登場してもらったりした。多くは戦後、アメリカに輸出するために作られたものだという。だからアメリカ人好みにデザインがややデフォルメされていたりするが、細部には日本人特有の繊細さが宿っている。なによりもこのチープさが捨てがたい。ぼくはこういうお店をつくりたかったのだ。