Cobra Starship & Sabi

“ You Make Me Feel ”

Dancing with The Stars Season

13 Week 9 Results Show November 15, 2011

& 2011 WMG. Cobra Starship’s music video

21世紀初頭版ラブソング

TVはあまり観ないが、それでも気が向いたときにはリモコン片手にチャンネルサーフすることもある。で、たまたま先日観たのがテレビ朝日の深夜番組『ベストヒットUSA』。ナビゲーターは長年洋楽を日本に紹介し続けてきたDJの小林克也さん。この道の草分けともいえる人で、「Snakeman show」のあのとぼけた味わいが好きだったぼくが、ずっと親近感を抱きつづけていたDJだ。

その克也さんが当夜紹介していたのが、コブラ・スターシップ(Cobra Starship)というNYのポップ・パンクバンドだった。彼らのヒット曲『You Make Me Feel…』は、サビ(Sabi)という話題の新人女性アーティストとのfeaturing(客演)によって大化けした曲なんだとか。こういった現象は最近よくみられるケースで、ミュージシャン同士には時に不思議な化学反応のようなものが発生することがあるみたいだ。コラボのようにガップリ四つに組むのではなく、フィーチャリングという醒めた距離感が、そうした化学反応を引き寄せるのかもしれない。

そういえば5年ほど前だろうか、日本でもSoul Jaが青山テルマをフィーチャリングした『ここにいるよ feat.青山テルマ』という曲がヒットしたことがある。すると今度は青山テルマがSoul Jaをフィーチャリングしたアンサーソング『青山テルマfeat.Soul Ja / そばにいるね』が発表されて、これまた連鎖するようにヒットした。たしかに『ベストヒットUSA』のチャート上位にも「feat.」と挿入されるタイトルがたくさんあって、フィーチャリングブームはけっこう根強いのかもしれない。ぼくは、ぼく、君は君、でもちょっとだけぼくと君でやってみたら案外イイ感じじゃない、といった感覚に近いのだろうか。コブラ・スターシップのヴォーカルのゲイブ・サポータ(Gabe Saporta)もインタビューではそれに近いコメントしてたし。

やがて『You Make Me Feel…』がTVから流れてきた。ちょっと昔ヒットしたテクノポップ『ラジオスターの悲劇』(バグルズ)を思わせるアレンジで、そうか、今アメリカでヒットする曲ってこんな感じなんだと聴き入った。YouTubeには同じ曲のLiveバージョンもアップされていて、レアル・マドリードのサッカープレーヤー、クリスティアーノ・ロナウドに似た伊達男のゲイブは、しなるバネみたいな身のこなしでこの21世紀初頭版ラブソングを披露している。

ところで「ザ・ヴォイス」と称されるスターのご本尊、フランク・シナトラ(Frank Sinatra)がとばした数々のヒット曲の中に『フライミー・ツー・ザ・ムーン(Fly Me to the Moon)』という曲がある。これがヒットしていた1960年代は、アポロ計画の真っ只中だったこともあり、宇宙船にも積み込まれたりして、人類が月に持ち込んだ最初の曲としてもつとに有名なんだけど、元々はジャズのスタンダードナンバーだったという。それはこんな歌。

Fly me to the Moon

(私を月に連れてって)

作詞・作曲:Bart Howard

Poets often use many words to say a simple thing.

It takes thought and time and rhyme to make a poem thing.

With music and words I’ve been playing.

For you I have written a song

To be sure that you’ll know what I’m saying,

I’ll translate as I go along.

Fly me to the moon, and let me play among the stars.

Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.

In other words, hold my hand!

In other words, daring kiss me!

Fill my heart with song, and let me sing forever more.

You are all I long for all I worship and adore.

In other words, please be true!

In other words, I love you!

人はいつだって単純なことを伝えるのに、様々な言葉を使うわ

たったひとつの詩を歌うために悩んで、時間をかけて音を乗せる

音楽と言葉を添え、思いを伝えよう

あなたのために歌を書いたの

あなたならきっと私の言っていること、分かってくれると信じてる

聴いていくうちに、分かるはずだから

私を月に連れてって

星たちに囲まれて遊んでみたいの

木星や火星にどんな春が訪れるのか見てみたいわ

つまり、手を繋いで欲しいってことなの

だからその…キスして欲しいの

私の心を歌でいっぱいにして

ずっとずっと歌わせて

あなたは私がずっと待ち焦がれていた人だから

憧れ慕うのはあなただけ

だからお願い、変わらないでいて

つまりその…愛してるの

想いは地上から空へと昇り、やがて地球を離れ、宇宙空間にまで旅立っていく。

でも、結局、つまるところ、要するに、簡単に言えば、ぶっちゃけ、正直なところ、一言で言うならば、つまりその…「愛してる」ってこと。コブラ・スターシップだって、シナトラだって、世にあふれる音楽の多くはこのシンプルな心情に収斂されていく。もちろんそこには異性感情だけでなく、多種多様な「つまりその…」が潜んでいるが、その普遍性は一貫して揺らぐことはない。

10代前半の頃、ぼくはラジオから流れてくる文化放送の番組「9500万人のポピュラーリクエスト」を毎週チェックしていた。パーソナリティは、ダークダックスやボニージャックス、スリーグレイセスなどの育ての親でもある小島正雄氏。(でも、54歳で急死してしまった)そこで毎週紹介される、ビルボードやキャッシュ・ボックスの全米チャート情報を心待ちにしていたぼくは、一喜一憂しながらランキングチャートまで手作りしては楽しんでいたものだ。

当時ヒットしていた『ワシントン広場の夜は更けて(The Village Stompers)』やガス・バッカス(Gus Bakkas)の『恋はスバヤク!(Short On Love)』などを押しのけて、やがてチャートを席巻しはじめたのはイギリス生まれのフレッシュなバンドたち。例えばマンフレッドマン(Manfred Mann)の『Do Wah Diddy』とか、ハーマンズ・ハーミッツ(Herman’s Hermits)の『ミセス・ブラウンのお嬢さん』などがヒットしていた。今聴くと、なんともまあ無邪気で健康的なスマッシュヒットばかり。もちろんすぐに飽き足らなくなり、もう少し骨のある音楽が欲しくなる。するとすぐにキンクス(The Kinks)やアニマルズ (The Animals)といったバンドが『ユー・リアリー・ガット・ミー(You Really Got Me)』や『朝日のあたる家(The House of the Rising Sun)』といった曲をたずさえてやってきては、そんな気持ちに応えてくれた。

ヒットチャートは音楽の館の玄関のようなものだった。少年はその時どきのヒット曲を通じて時代意識を嗅ぎ取っては、共感の波に身を委ねる。やがて音楽鑑賞の旅をはじめた彼は、そこからさらにディープな音楽の世界を求めては次々と館の中にある扉をノックしてゆく。

こうして、シャンソン、ポップ、ブリティッシュロック、リズム&ブルース、カントリー&ウエスタン、パンク、レゲエ、レイドバックからモータウンミュージック、プログレ、テクノ、ラテン、J-ポップ、ワールドミュージックやアンビエントと音楽遍歴を重ねていく。するともう、気分はすっかり音楽評論家気取りで、お気に入りミュージシャンの数だって半端じゃない。しかし、そうしてストックされた音楽のおびただしい多様性の内側には、いつだってあの普遍「つまりその…」が横たわり、ぼくの心を歌でいっぱいにしてくれる。そしていつまでも「だからお願い、変わらないでいて。つまりその…」とリフレインしつづけている。

・「自画像」1967年・小林春生作

油彩、カンヴァス

・「麦藁帽子をかぶった子供」1896-1902年頃

油彩、カンヴァス(メナード美術館)

・「トロネの道とサント=ヴィクトワール山」1896-98年頃

油彩、カンヴァス(エルミタージュ美術館)

・「座る農夫」1897年頃

油彩、カンヴァス(公益財団法人ひろしま美術館)

・「りんご、グラス、瓶」1895-98年頃

黒鉛・水彩、ヴェラム紙(オルセー美術館)

気難しくなかったポール・セザンヌ

怒りっぽくて、疑い深く、近寄りがたい存在と目される人物が、実は寛容な一面もみせ、次世代のものたちに助言を与えることを惜しまなかった、なんていう記述をみつけると、人間ってつくづく複雑な生き物なんだと思う。人はみんな、いろんな矛盾を抱えながら生きている。ときには自分にこんな一面が隠されていたのかと、自身に驚かされたりもする。またあるときは、自分の中に深々と広がる未見の領域を垣間見る瞬間だってある。ある早春の午後、六本木の裏通りを歩くぼくは、ぼんやりとそんなことを考えていた。

国立新美術館で開館5周年を記念した企画展「セザンヌ—パリとプロバンス」が、6月11日まで開催されている。オルセー美術館をはじめ、世界8カ国、40館余りからおよそ90点が一堂に会した大回顧展で、ポール・セザンヌ(Paul Cézanne)が20回以上も往復したパリとプロバンス、このフランスの南北を対比しながら、画家による探求の旅を捉え直そうという企画展。ぼくが美術館を訪れたのは開催間もない2日目のこと。にもかかわらず、フェルメール展のように入場制限されるほどの混雑もなく、ゆっくりと鑑賞できたのは、この画家が漂わせる気むずかしさやかたくなさと決して無縁ではないだろう。

セザンヌはポスト印象派の画家として紹介されることが多い。対象物を円筒や球体、そして円錐などの構造体として捉えようとしたことから、ギュビズムの誕生に大きな影響を与えたとも言われている。

ぼくが初めてセザンヌの絵と出会ったのは、中学校の美術の教科書だった。定かではないけど、ブリヂストン美術館のコレクション《帽子をかぶった自画像》ではなかったかと思う。彼が嫌っていたと伝えられる、ゴッホやゴーギャンのように燃え上がる色彩はそこになく、まるで頑固な老人と向き合ってしまったような印象を与える、渋く乾いた質感と硬質なタッチの作品だった。キャンバスから陰鬱な表情のセザンヌがこちらを振り向いている。そこには鑑賞者を感動させたり、和ませたりしようなどという意図や野心はまったく感じられない。まるで法律家のような厳格さをもって、ひたすら対象物を見つめ、考え、捉え直そうとする堅牢な意思だけが定着されている、そんな絵だった。難しいことは分からないけど、きっとこの人は何かとても大きなものに立ち向かおうとしているとそのときぼくは思った。こうしてセザンヌは憧れの画家の一人となったのだが、それは今も残っている当時の絵(写真の一番上)を見るとよくわかる。この高校生となった1967年の秋に描かれた絵は、まるで「セザンヌに憧れる少年の自画像」と名付けたくなるような未熟な1枚だ。

さて、セザンヌが生きた19世紀から20世紀初頭のヨーロッパとは、一体どんな時代だったんだろう。当時の文化的潮流は近代性(モデルニテ)に向かってダイナミックに動き出し、それまで分厚く積み上げられてきたヨーロッパ文化の地層を突き破るように、美術、文学、音楽などのカルチャーには新たな芽吹きが求められていた。

当然、セザンヌもこの大きなうねりに突き動かされるように自身の模索の旅を開始することになる。初期の写実主義やロマン主義に傾倒した、修行と吸収のパリ時代を経て、次第にセザンヌはかつては同志であった多くの画家たちの制作姿勢に疑問を抱きはじめる。もはや彼らように自然の模倣や再現に終始することでは飽きたらなくなったセザンヌは、一人パリから離れる決意をする。そして故郷プロバンスへと戻った彼は、孤独な探求に没頭する隠遁の日々を開始したのだった。しかし、ボヘミアンな生活を淡々と続けていたわけでもないようだ。評伝によれば、その後何度もパリに出向き、実はプロバンスとパリで同じだけの時間を過ごしていたという。

パリで過ごすセザンヌは匿名の存在となり、静かに近代性と向き合う。それは彼にとってはきわめて重要なことだったようだ。事実、こんな言葉も残している。「ルーブルは参照すべき優れた1冊の本である」。

こうしてパリで吸収した新たな発見に自分なりの形を与えるため、再び南仏に戻っては課題に取り組む。このような反復と集積から、晩年のあのほとんど抽象的ともいえる独自な絵画が生み出されていった。芸術家がその探求を成し遂げる過程は決してシンプルなものではない。そこに至る複雑なプロセスも、実は矛盾を抱えた人間が「唯一無二」を生み出そうとするための必然であったのだろう。

あらためてセザンヌの作品を眺めてみると、いまではまったく当たり前となっている、さまざまな分野の表現の原初を発見することができる。たとえば、形の境界をザクザクとした線でリズミカルに描きだす手法のその先には、漫画家の井上雄彦の作品などが連なっているとぼくには感じられる。コミックや劇画の原点は、案外この辺りが源流となっているのかもしれない。また、特徴的なセザンヌ画法のひとつに「塗り残し(描き残し)」があげられる。むき出しのキャンバス地は、いまでこそ経年色の渋いアイボリーだが、制作時には生々しい白さを放っていたはずだ。この白さは単なるハイライトなどでなく、意表を突く手法として描き込まれた部分を実に効果的に際立たせている。彼の発明したまったく新しいこの対比法によって、それまで見たものとは別種の立体感が絵の中に生まれてくる。さらに、こうした実験的な試みの数々は、彼の高度な描写力によって支えられていることも忘れてはならない。例えば一番下の静物や「大水浴」の連作に見られる躍動的なタッチは、長い修練を経た簡潔で骨太な描写力によって支えられている。

ところで、会場でちょっと気になったことがある。近頃では当たり前となっている「鑑賞ガイド」や、作品の脇にある「解説カード」の存在だ。こうしたガイドツールを一概に否定するつもりはないけれど、解説カードに顔をつけるよう熟読しても肝心の絵となると、さっと眺めて移動してしまう人の何と多いことか。せっかくの原画がそこに在るのに、用意された解説で分かったような気持ちになってしまうのはなんとももったいない。

絵を見ることの喜びとは何だろう。そこには理解することが求められているわけではない。どうしても好きになれない絵もあるだろうし、まったく理解できない絵もあるだろう。鑑賞は多種多様な向き合い方の中から、個別に探り出していくべきだ。まずは、作品とただただ向き合ってみる。やがて少しづつ画家の声が聞こえてくるような気がしてきたらしめたものだ。キャンバスを前にした画家は、うんざりするほど長い時間、対象物とキャンバスを交互に見つめつづけ、考え、迷い、また描くことを繰り返す。世界の誰よりもその絵を一番長く見つめ続けた人間は、おそらく作者本人であるはずだ。人物画、風景画、静物画、なんでもいい。絵を見るということの楽しさの1つには、こうした作者の模索の軌跡を自分なりに追体験するという楽しみが隠されている。(もちろん数えきれないほどの誤読もふくめて)

絵の中に画家が用意しておいたいくつもの窓を開く楽しみ。構図やトリミング、色彩バランスや絵の具の重なり具合、描き出された空間は、この世界を画家がどのように捉えようとしたのか覗かせてくれる記憶の窓なのだと思う。一瞬で感じるもの。じっと見つめていると少しづつ見えてくるもの。以前はまったく分からなかったことが、数年後突然腑に落ちることもあるかもしれない。矛盾を抱えた人間同士が作者と鑑賞者として向き合い、複雑なプロセスを経て、一瞬だけ開け放たれる記憶の窓。

それまでヨーロッパでは当たり前とされてきた、自然を模倣するという絵画の創作姿勢から決別し、自然現象の背後に潜む普遍的な形態をつかみとろうとする行為は、おそらく今のぼくらには想像もできないほど冒険的な行為であったに違いない。長い時を経て伝わってくるその勇気や探求への情熱が、ぼくらの心をざわざわと揺り動かす。見ることは=考えること。考えることは=表現すること。表現されたものを見ることは=感じ、考えること。こうした視覚と思索の螺旋状の連鎖によって、芸術は見る者にとってかけがえのない豊かな何ものかに変貌してゆく。「たかが絵画、されど絵画」と言われる所以である。

「いろは婦人」

「野佛」自作俳句

「椿簪図」1978年

「蟠桃」1956年

凧となって空を舞う三枝茂雄先生

高校の恩師だった美術教師の三枝茂雄先生は、ぼくの生き方に大きな影響を与えた。たった3年間のことなのに、その存在感は深く心に刻み込まれている。(2010.3.02のブログで先生についてはすでに少し触れている)

前屈みになってせかせかと歩く小柄な先生は眉間にしわを寄せて、いつも何か深く考え込んでいる風だった。笑顔はほとんど見たことがない。美術の手ほどきを受けたこともあまりない。しかしぼくの中で先生は、顧問と美術部員という枠を越えた存在だった。それは先生が昔から文化活動を通じて両親と交流していたことや、先生の初恋の人がぼくの母方の叔母だったことを知り、近しく感じたことにもよるが、何よりもその芸術家としての存在感に圧倒されたからである。表現者の業として背負った孤独や苦難と格闘する先生の姿は、ぼくの青春期の記憶に鮮烈に焼きつけられている。

先生の絵はどこかで見たことのある何かを連想させるようなものでなく、それが独自の境地によって切りひらかれたものであることは、高校生のぼくにもすぐ分かった。鋭く流麗な線描によって浮かび上がる人物は、どことなく人間ばなれしていて、ときには神話に登場してくる動物を連想させたりもする。三枝作品にはさまざまな人間や動物が登場するが、ぼくはその背後にひとつの原型のようなものが浮かびあがってくるのを感じたことがある。実はさまざまにモチーフを変えながら、先生はたったひとつの原型を執拗に追い続けていたような気がしてならない。身を削り、絞り出すようにして格闘する、その制作プロセスを学生時代に何度か目撃したことがあるぼくは、それ以来、表現に対してそれまでのように楽しげに語ることはできなくなってしまった。

画壇や美術界、それに日本画、油彩画といったジャンル分けも本当はどうでもいいことなのだ。見たこともないものをこの世界にもちきたらせる使命を担った芸術家は(例えばゴッホやゴーギャン、そしてマティスといった印象派の画家たちが思い浮かぶ)世事から遠く離れ、たった一人で背負うしかない個人的な試練を引き受け、生みの苦しみと向かい合う。極論とたしなめられることを承知してあえて言えば、真の芸術家とは、やはり時代が求めたスケープゴート「scapegoat=身代わり・生贄(いけにえ)」なのではないだろうか。芸術家は自ら望んで歴史にその名を刻むことはできない。それは、彼らとは関係のないところで語られてゆく、ひとつの物語にすぎない。芸術家たちの関心事は、果たして「唯一無二」を生みだすことができたかどうか、この一点こそに集約されているはずだ。何の因果でこんなことを、という思いが心をかすめることもあるかもしれない。その苦しみも、そして達成感も、おそろしく個人的な現象なので、彼以外の人間には想像することすら叶わない。

先生は戦時中、敵弾が目をかすめて片眼の視力を失った。また、重度のアルコール依存症に苦しみ、数年に一度は入院生活を余儀なくされていた。しかしそんなことさえ些細なハンデキャップと思えるほどの突き動かされるような情熱をもって、その宿命的な画業の道を歩み、数多くの素晴らしい作品を遺した。

しらふは午前中だけ。日の傾く頃には決まって酩酊しているのが常だった。美術室の教壇の裏側には、焼酎の入ったガラスの大瓶が隠されていて、先生はときおりかがみ込んでは、柄杓ですくい呑む。まるで水を飲むような自然な仕草だ。次第に目つきが変わってくると、今日の酔っぱらった先生が出来上がるのだった。幸か不幸か先生の自宅は学校のすぐ隣りに建っていたので、ぼくらは正体を失った先生を担ぎ上げ、学友の目を避けるように運動場を横切り、おそらくは先生の仕業と思われる、一人がやっと通り抜けられるほど丸く切り取られたネットをくぐっては自宅を目指す。そして玄関を開けて、出てきた奥さんとともに先生を布団に横たえては部室に戻っていく、そんな毎日を送っていた。思えば、校長先生も同僚の教師たちも、美術部員らもみんなして、今にも砕け散ってしまいそうなこの「三枝茂雄というひとつの才能」を懸命に守ろうとしているかのようだった。

進学校の美術部に所属するぼくは当然のごとく美大進学を目指していたが、芸大は絵画科と工芸科、彫刻科や建築科などいくつかコースが分かれているため、2年にもなると進む方向をそろそろ決めなくてはならない。多くの受験生は絵画科か工芸科を選択していた。絵画科の試験科目は石膏デッサンと油彩に学科・面接、工芸科は鉛筆デッサンに水彩画と学科・面接。どうして選考方法が異なるのか深く考えることもなく、またその学科の先にどんな人生が連なっているのか、当時高校生のぼくらには、ぼんやりと想定することさえできなかった。

それはある夏休み合宿中の夜のことだった。めずらしく酒気のない先生が突然やってきて、ぼくを校庭に連れ出した。先生は絵画科と工芸科のどちらのコースを選ぶか決まったのかと聞いてきた。ぼくがまだ迷っていると答えると、人生には決断しなくてはならない時というものがあって、それには早いも遅いもない。今がその時だと考えればよい。これから校庭をお前と一緒に一周しよう。そしてその間に結論を出しなさいと告げられた。果たして自分の歩むべき道はどちらに開かれているのか、ぼくは無言の先生と並んで真っ暗い校庭を歩きながら考えた。そして一周したぼくは、先生の方に向き直り「絵画科に決めました」と答えた。先生は「そうか、険しい道だぞ」と言い残し、そのまま自宅に戻って行った。

今だから言えることだけど、その夜ぼくは回り道することを決めたのだ。仮に工芸科を選んでいたら、ぼくはいったいどんな人生を歩んでいたのだろう。それは誰にも分からない。今とたいして代わり映えないものかもしれないし、案外すんなりと在京企業に就職して、専門職デザイナーとしてそれなりのコースを歩んだのかもしれない。しかしあの夜、芸術家と一緒に歩きながら迷い、考え、選びとった一筋縄では行かない「芸術」という世界にほんの一時期でも触れたことで、デザイナーとしてそれなりに意味のある回り道をしたのだと今のぼくは考えている。

最後に、もう一人の同級生が見た三枝茂雄像を紹介したい。先生の回顧展図録に寄稿した中沢新一さんの文章を以下に全文掲載する。

*

ピューリファイ

中沢新一

私は三枝茂雄先生と、言葉をかわしたこともなかった。通っていた高校で、何度かお見かけしただけである。それなのに、三枝先生は、私の心に深い痕跡を残している。不思議なことがあるものだ。知り合いでもない、話をしたこともない、それなのに先生の存在の記憶は、私が「芸術」とか「人生」という言葉の意味を考えようとするたびごとに、鋭い閃光のように、私の中によみがえってくるのだ。そんなことがありうるのだろうか。しかし、三枝先生という存在の記憶は、いまも私にとって、確かに大きな意味を持っている。

はじめて三枝先生の姿をお見かけしたのは、高校に入って間もない頃の、昼下がりだった。私たちの教室は、古い木造の校舎の西の端にあり、さらにその奥のほうに、絵の具に汚れ、石膏の像が雑然と放置されている、美術室が接続していた。美術室には、普通の教室や理科室や音楽室にはないような、奇妙に大人びた空気がただよっていた。 その美術室には、放課後になると美術部の若者たちが、出入りしていた。彼らは、その頃の私が所属していたような少年たちとは、少しタイプが違っていた。少年たちにとっては、この高校の生徒であるということは、将来の社会的な成功につながる、確実な階段のステップに足をかけていることを意味していた。そこでは競争が、あたりまえで、それ以外の価値に没頭する者は、それだけで変わり者とみなされた。少年たちはみな単純で明るく、子供っぽく、政治的には激しい時代であったにもかかわらず、彼らの多くはまだ、政治的にはまったく無垢だった。

ところが、美術部の若者たちは、みずから望んで、早くも老け込んでしまおうと、努力しているかのように見えた。ほかの少年たちが、何の疑いをいだくこともなく、したがおうとしている価値に対しては、もはやなんの信頼もおいていない、というだけの成熟ぶりを見せ、かといって、政治的なイデオロギーに夢中になれるほど、楽天的でもなかった。彼らはまだ若いのに、苦行して、世の中で認められている、あらゆる価値から、自由であろうとしているように見えた。その美術部の若者たちの中心に、私は三枝先生という存在を、発見したのである。

午後の授業がはじまって、私たち少年たちが、すでに席について、教師が入ってくるのを待っているとき、その外の廊下を、三枝先生は二人の美術部の若者に肩にすがるようにして、西の奥の美術室に、引きずられていった。ひと目で、泥酔しているのがわかった。しかし、私にはその泥酔ぶりが、ふつうの酔っぱらいのものでないことが、すぐにわかった。美術室にひきずられていく、その姿を見たとき、不思議なことだが、私は凧を連想した。地上を支配しているのとはちがう、上空の風にあおられるのを楽しみながら、凧は、自分のことを尊敬している若者たちの、弱々しい凧糸を頼りに、空を舞っているのだ。

その頃、私は漢詩に夢中になっていたので、こんな連想をしたのである。中国では、仙人は凧のように、空を舞うことを理想としている。地上を支配している力のすべてから、離脱をとげ、いっさいの弁証法からも自由に、空に舞い上がる。そのとき、仙人は自分の中に抱えこまれた、宇宙と同じくらいに深い、魂の深淵を、地上に捨ててきたりはしないのである。魂の深淵は、大地に吸い込まれていくかわりに、その世界では、凧ともども、大空高く飛翔をとげるのだ。空に舞い上がった、魂の深淵。いたずらに深くまた暗くあることを拒絶した、真実の深淵が、廊下をひきずられていく、私にはそう感じられた。

それから、間もなく、高校では試験が始まった。そのとき、私ははじめて三枝先生を、間近で見た。先生は漢詩の監督にやってきた。先生はあきらかに、ほかの教師たちとはちがっていた。だいいち、酔っぱらっていた。そして、試験が開始されると、先生は試験用紙をとりあげて、「おお、李白だ」と大声で叫んで、問題に出ている李白の酒の詩を、中国語で朗々と、朗読しはじめたのである。それが終わると、こんどは先生は、記憶するかぎりの漢詩を、みごとな大きな声で、暗唱しはじめた。その朗唱は、少年たちのペースを錯乱した。私たちのクラスの漢詩の成績は、散々だった。しかし、私はじつに壮快な気分だった。この高校に来てよかった、と思った。私はそのとき、三枝先生の中に、真実の大人というものを発見できたからである。

三枝先生の記憶といえば、それぐらいのことなのである。それなのに、それが私の中には、強烈な痕跡を残している。これは本当に驚くべきことだ。たとえば、いまの私が、「芸術」という言葉の意味を、考えようとする。そうすると、とたんに三枝先生のことが、思い浮かべられるのだ。「芸術」は、存在の世界の外にうごめき、呼吸し活動を続けているものを、存在するとは別のやり方によって、私たちの世界の表面にまで引き出してくる行為だ、と私は思う。だから、それはたんなる「価値」をつくりださない。たんなる「価値」は、存在の世界にしっかりと足場をみいだして、そこで交換されたり、換算されたりできるものとなる。ところが、「芸術」がつくりだそうとしている特殊な「価値」は、この世界にひきだされてきてはいるが、ずうずうしくそこに存在しつづけることが不可能なやり方によって、この世にあるのだ。

「有(存在)」ではなく、「無」によってたとうとする、あらゆる東洋的な芸術が、このような存在とは別の仕方で生きることの可能性を、模索してきた。それはお金や名声として、存在の世界に足場をつくりだすもののすべてから、遠く離れた場所で、みずからを実現しようとしてきた。私は、今日ではもはやありえなくなった、そういう「芸術」を、三枝先生の中にみいだす。今日では、ほとんどすべての「アート」は、「有」の世界のことしか知らないし、知ろうとしていない。すでにしっかりとこの世界の中に存在してしまっているものを、変形したり、引用したり、組み合わせたりすることだけで、今日の「アート」は生産されつづけている。そこでは、すでに存在している「価値」を、さまざまに形態変換することによって、新しい「価値」の発生の幻想が、紡ぎだされている。

しかし、三枝先生の中には、それとはまったく異質な「芸術」が生きているのだ。その「芸術」は、「無」と「有(存在)」の境界面でつづけられる、カタストロフィックな変化を、凝視しつづけようとする。人間がつくりあげている世界の外、あるいは存在することの外で活動しつづけている、「ある」としか表現のできないあるものを、その境界面を超えてこちらの世界にもちきたらせようとして、しかし、最後までその境界面に立ち止まりつづけることによって、出現してきたものを、手軽な「価値」にすりかえてしまう、いっさいの不純を拒否しつづけようとする、純粋の行為。

三枝先生はそのような「芸術」を、そのままに生きようとされたことによって、私に二重の衝撃をあたえるのである。話をしたこともない、知り合いでもない人間が、ほかの人間の人生に、これほどの痕跡を残すなどということがありうるのだ。そのことを、私はよく知っている。

三枝茂雄展(1994年7月2日〜7月31日・山梨県立美術館)図録105〜106頁より

※ピューリファイ(Purifying)=浄化

Sleeping Babies : chromasia.com Port 80

Puma Sleeping : Ltshears - Trisha M Shears

Bronw Sleeping Dog : Photos8.ORG Stock Picutres

PAsian Lion Sleeping : National GEO Graphic

春眠暁を覚えず

Golden Slumbers

Once there was a way

To get back homeward

Once there was a way

To get back home

Sleep, pretty darling, do not cry

And I will sing a lullaby

Golden slumbers fill your eyes

Smiles awake you when you rise

Sleep, pretty darling, do not cry

And I will sing a lullaby

Once there was a way

To get back homeward

Once there was a way

To get back home

Sleep, pretty darling, do not cry

And I will sing a lullaby

この『ゴールデンスランバー』は1969年に発売されたビートルズの事実上のラストアルバムといわれる「アビーロード(Abbey Road)」の挿入歌でB面の大部分を占めるメドレーのオープニング曲。メドレーの作者であるポール・マッカートニーが義妹に絵本を読み聞かせていた時に見つけた、トマス・デッカー(Thomas Dekker)作の子守唄に手を加えて作られた曲だといわれている。ぼくらの最高傑作のひとつだったと評するポールに対して、ジョン・レノンは「あれはジャンク」とそっけない。でもぼくは昔からこの曲がとても好きだった。日本では伊坂幸太郎の同名作品にもたびたび登場しているし、映画化された同作の主題歌は斉藤和義がカバーしている。

かつてそこには家へと続く道があった

おやすみ 愛しい人

どうか泣かないで 子守歌を歌ってあげるから

黄金色のまどろみが瞳に満ちるよう

この「Golden Slumbers」は1曲だけ取り出して聴いても何となく尻切れトンボ。メドレーとしてカップリングされた「Carry That Weight」「The End」までセットで聴かないとこの曲のよさはなかなか伝わってこない。ユーチューブにはアビーロードのオリジナル音源にボーカルテイクのみをフィル・コリンズが被せている動画がアップされていて、これがなかなかイカシテル。(最下部のアドレスでぜひご視聴あれ。おっ、ミキシングルームに腰掛けている老人は、あのジョージ・マーティンではないか)もちろんオリジナルのポールもいいけど、フィルの歌声はいつ聴いてもいい。そういえば1982年に大ヒットしたダイアナ・ロス&スプリームスをカバーした「恋はあせらず(You Can’t Hurry Love)」も不朽の名作だった。

さて、孟浩然の漢詩『春眠』の有名な一節「春眠暁を覚えず」ではないけれど、春が巡ってくるたびにこの黄金色のまどろみがよみがえってくる。どうして春になると布団から出るのが辛くなるんだろうか。気温の変動が激しいために自律神経の調節がうまく機能しないことによって引きおこされるとか、新陳代謝が活発になることでビタミンB1の摂取が不足しがちになるからだとか諸説あるようだ。日本人は白米でお腹をふくらせてしまうからどうしてもB1が不足してしまい、世界の中でも居眠りをよくする国民なんだとか。たしかに電車の中などでコックリしている人けっこう多いし。

必要な睡眠時間は体の大きさに依存するという。例えばネズミなどの齧歯類(げっしるい)では15〜18時間、猫は12〜13時間、犬は10時間で象は3〜4時間、キリンはわずか30分から1時間弱でも充分らしい。それは大きいほど代謝率が低いため、脳細胞の障害を修復する必要が少ないからだという。日本人の平均睡眠時間はというと、平日は7時間26分、土曜日が7時間41分、日曜日なら8時間13分というNHKの調査もあるが、歳をとるにつれ代謝率も下降するのか、眠りの浅いぼくは毎日6時間台の睡眠時間だが、さほど眠気を感じることはない。

ところで以前定期購読していた「スタジオボイス(STUDIO VOICE)」で楽しみにしていたコラムがあった。それは写真家のホンマタカシさんが、同じ写真家である中平卓馬さんに宛てた、便り仕立てのテキストをホンマさんの写真とともに掲載した『中平卓馬の日常 きわめてよいふうけい』というコラム。(この「きわめてよいふうけい」は2004年にリトル・モアから発刊され、また映画化もされている)毎号、中平さん直筆のメモも添えられていて、例えばそこにはこんな風にとても簡略な言葉が並んでいる。

9月30日 私、午前1時50分、眠り始めた。私、7時覚醒。昼寝1時間可能!!

12月3日 私“薬”飲まずかなり早くから眠り、午前7時34分覚醒。昼寝極力阻止!!

12月5日 私、午前1時50分、眠り始めた。私、7時30分覚醒。昼寝30分可能!!

関心あるのは眠ることだけなのか、ほとんど睡眠に関することしか記述されていない。中平さんという人は外出する時は電話の時報で腕時計を的確化するほど、時間に対して厳密な人だったらしい。Wikipediaの経歴欄には、1977年に酔いつぶれて昏睡状態に陥った中平さんは、その後意識は回復したものの言語能力と記憶に障害が残るとあった。そんなアクシデントもあって正確に睡眠時間を管理しようとしていたのだろうか。

メモを見ると、どうやら中平さんは1日6時間の睡眠時間を固守しようとしているかのようにみえる。寝てはいけない(または眠れない?)という制約のなかで、眠ることが許されたひとときは何ものにも代えがたい喜びをもたらしてくれる。「あと○○分睡眠可能」という言葉からは、眠ることへの無上の喜びが伝わってくる。そこに背徳感がほんの少し伴うと、その喜びは倍加する。それを味わいたいがために、ぼくはちょっと早めにアラームをセットした時期もあった。

カミングアウトしよう。ぼくは何を隠そう「抱き枕」愛好者である。大きな明太子みたいな白い愛用の抱き枕を右向き姿勢で抱えないとなかなか眠りにつけない。だから所用でホテルなどに泊まったときなどは備え付けの枕を抱えるのだが、きまって睡眠不足になってしまう。今使っている二代目の抱き枕はネットで探した商品「王様の抱き枕」。内部は超極小ビーズとポリエステル綿の混合素材が詰められている。それに生地はスパンテックス素材だから、頬ずりしたくなるようなさらさらした肌触りですごく気持ちいい。豪放磊落で強面の人物が、実は部屋の隅に布団を敷いて壁に張り付くような姿勢でないと寝られないなんて話を聞くと思うのだが、布団には包み込む人間を素に戻すチカラがあるのかもしれない。

また、布団に潜り込むといまでもふと思い出すことがある。子どもの頃、父方の祖母が暮らす田舎の家に遊びにいくと、寝るときはいつも祖母と枕を並べて布団に入った。すると祖母はよく独り言のように「寝るより楽は無かりけり 浮世の馬鹿が起きて働く」と呟いた。そしてそのあときまって「クックッ」と小さく笑うのだった。生きるためには寝る間も惜しんで働かなければならないような環境で育ち、祖母にはまとまな教育も受ける機会がなかった。字の読めない祖母に代わって、ぼくは届いた手紙をよく代読したものだった。「浮世の馬鹿が起きて働く」という呟きと、それに続く小さな笑い。そこには一体どんな思いがこめられていたのだろう。

さて、音楽で始まったから音楽の話で締めくくろう。小鳥のさえずる声で目覚めるなんて素敵だけど、年中いつも小鳥の声を聴くことはできないから、やはりアラームをセットすることになる。いろいろ試した末に、今一番のお気に入りはケティル・ビヨルンスタ(Ketil Bjornstad=ノルウェーのピアニスト)のアルバム「バッハ・ヴァリエーションズ」の巻頭曲「バッハ平均律 プレリュード(bwv849)」。このすごく有名な曲をケティルは、閉鎖直前の(オスロで有名なスタジオ)ローゼンボルグ・スタジオで悠々と奏でる。とくにイントロの10秒くらいは絶妙で気づくとそこに音楽が立ち現れていたという佇まいが憎らしい。このところ朝とはとてもいえない時刻だが、iPhone4Sのアプリから流れるこの曲で目覚めている。アラームは最初の数秒が勝負だと思う。でも大概のアラームはこの繊細さに欠けている。繊細なアラーム音なんて意味ないじゃんという声が聞こえてきそうだが、へそ曲がりのぼくにはやはりこのケティルの平均律が一番相応しい。でも最近YouTubeでみつけたバーチャルシンガー(音声合成)初音ミクの平均律もなかなかにカワイイので、夏になったら一度試してみようかと思ってる。

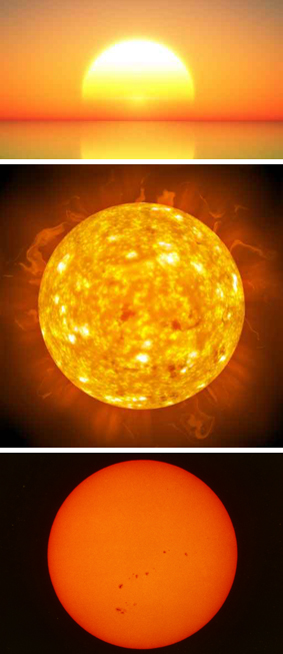

Sol : nationalgeographic

太陽光発電パネルの吸収しているもの

先日電車に乗ってぼんやりと車窓を流れる景色を眺めていたら、沿線に立ち並ぶ住宅の屋根にソーラーパネルが随分増えているのに突然気づいた。ここにも、あっ、あそこにもあるといった具合で、新築住宅を中心にそこかしこに点在していたので驚いてしまった。たしかに昨年の震災以降、人々の意識にさまざまな変化が生まれつつあることは感じていたけど、こうした光景を目の当たりにすると現実の意識変化は報道が追いつけないほどはるかに早いスピードで進んでいるのかもしれないと感じた。

実はぼくも昨年の6月、仕事場の屋根に太陽光発電パネルを設置した。屋根いっぱいに24枚のパネルを並べるとマックス4.44kwの発電が可能だ。また、居住地域の発電効率が全国的にもトップクラスだったことも設置の後押しをした。(ちなみに第一位は北海道)タイミング良くもっとも効率的な初夏から稼働開始したので、太陽の力はすぐに実感することができた。ストックできない発電された電力は、まず自分が使用する。そして使い切れない電気は自動的に電力会社に送電されるようセットされている。室内に設置された電力モニタパネルを見ていると、リアルタイムで消費電力と売電の数値が変動していくのを確認することができる。これまで漫然と電気を消費していたのに、電力の流れが視覚化されたとたん俄然意識に変化が現れてくるから不思議だ。極力無駄な電気は使わずに、LED照明などを増やしたりして余剰電力を売電に回そうと意識するようになる。契約時の売電価格は買電の倍近くで、電力受給の契約期間は10年間保証されている。(ちなみに太陽光発電を促進するこの制度への補填のために、一律請求には太陽光促進付加金があらかじめ組み込まれている)

売電意欲が高まるのは単純な損得感情によるものだが、これも一種の省エネ意識への誘引と言えなくもない。なぜなら買い取り料金率が変わらないことを前提に売電し続けても、設置標準価格が回収できるまでには10年から20年ほどかかる計算になる。パネルの寿命は20年以上といわれているが、電気を利用できるように変換するパワーコンデショナーユニットの寿命はほぼ10年で、現在30万以上するこの機材の交換費用などを加算すれば、費用対効果としては決して割の良いシステムとはいえないからだ。

しかし、少しでも辺りが明るくなれば、とたんにパネルはせっせと働き始めてくれる。もちろん曇り日や日没後は発電しないし、いまのところこれですべてが賄えるほどの発電能力もない。それでも日々頭上で発電していることを実感していると、やはりこれは自然に対して逆らっていない正直な科学なんだという気がしてくる。別にぼくはソーラーパネルをすぐにでも設置した方がいいとか、すべきだともまったく思っていない。やりたい人はやったらいいし、興味なければスルーすればいい。これからは急速に設置費用は安くなっていくだろうし、それを考えると設置するタイミングは悩ましい問題である。

先日、ナノテクノロジー (nanotechnology) の特集番組がTVで紹介されていた。それによると、画期的な太陽光発電システムが急ピッチで実用化に向けて開発されているらしい。パネルは太陽の可視光しかエネルギーに変換できず、半分以上を占めている赤外線はまったく再利用されていない。ところがこの新しいナノテクノロジー は、地球に届く太陽の大半のエネルギーを効率的に電力変換することができるのだという。まだ乗り越えるべき課題も残されているようだが、実用化されれば地球上すべての電力をまかなうことも不可能なことではないらしい。それに設置費用もパネルに較べたらはるかに安い(およそ20分の1)。また液状の集光物質も開発されていて、これなら例えばビルの壁面などに塗れば、それがパネル替わりになるので発電スペースは飛躍的に普及することになる。こうした夢のような技術は遙か彼方の夢物語などでなく、現に実現化に向けて急ピッチで進められているのだ。また、風力発電がヨーロッパでは普及しつつあるようだが、それより日本で大きな可能性を秘めている地熱発電が、これも安価で効率のよい技術の実用化に向けて実験段階に入っているという。 だからぼくは科学を進歩させていく人間の潜在能力に対してはけっこう楽観している。ほんの10年前にデジタル技術がこんな変貌をとげると誰が予想しただろう。現実界の変化に追いつけないのは実はぼくらの意識の方であって、昔はあんな大袈裟なパネルを何枚も屋根に乗せていたんだよね、なんて笑い話になるのもそう遠い日のことではないだろう。

3.11で原発はかなり危ない科学だったと骨身に沁みた日本人。右肩上がりの経済偏重幻想からそろそろ解き放たれて、これを機に進むべき道を考え直さなければならないと漠然と考えている人はたくさんいるだろう。機を見るに敏な作家、五木寛之氏の新作『下山の思想』が最近話題となっている。こんな現象にも今の日本を覆い尽くしている気分が象徴されているようだ。

東北の太平洋沿岸で原発が唯一作られなかった岩手県について、三陸の網元の家で生まれた元首相、鈴木善幸を抜きにその歴史は語れないというコラムが朝日新聞に掲載されていた。1975年頃から岩手三陸では原発誘致をめぐって世論が割れつつあった。しかし、地元選出の善幸はいっこうに態度をはっきりさせることなく、中央と地元では別な顔を見せながら決着を先延ばしし続けた。白黒つければ禍根を残し、後戻りできない対立を生む。善幸は「和の政治」を掲げ、足して二で割る典型的な政治家だったから、粗末な漁港をせっせと改良し続け時間稼ぎをした。そして結果的にこの共同体の亀裂を忌み嫌う手法によって計画は立ち消えになったという。小泉、橋本手法と対極にあるようなこの古風な「和の政治」は一見時代遅れにもみえる。しかし敗者を生み出すだけの二項対立政治では守り切れない大切なものがこの日本にはまだたくさん残されていることを考えたら、可能性を宿す手法として記憶しておいてもいいのではないだろうか。山頂はひとつでも、下山道はさまざま。選びとることの重要性を時代が求めはじめている。

ただ、科学の進歩に楽観的なぼくでも、人間のエゴや倫理に対しては悲観的にならざるをえない。退化こそすれ、決して進化などしていないのは古今東西、歴史的にも明らかだ。どこに向かって科学技術を進歩させていくのか。地域や国家や民族性やさまざまに錯綜した問題を整えながら、本当に日本人にとって必要とされる未来を包括する深い射程をもったビジョンが今切実に求められている。ところが、震災以降出てくるのは、経済問題に終始する短期的視点によるうんざりするような議論ばかりだ。これから進むべき方向性を人々は本能的に直感しているのに、そこに重なり合う強靱な新しい理念がこの国には決定的に欠乏していた。

しかし、光の兆しはある。それは大震災からおよそ3週間後の中沢新一さんの発言からはじまった。中沢さん、内田樹さん、平川克美さんの3人は2011年の4月5日、Ustreamで配信される番組「ラジオデイズ」で大震災と原発事故について語り合った。まだこの時点ではどう対処すべきか思いあぐね、はっきりと発言する知識人はほとんどいなかったにもかかわらず、そこで中沢さんは果敢に根本的な問題点を指摘しながら、ドイツの「緑の党」のようなものをつくるという構想をあきらかにした。(経緯はこの対談をまとめた2011年5月出版の『大津波と原発』(朝日新聞出版)に詳しい)

さらに息つく間もなく、『すばる』(6、7月号・集英社)で「日本の大転換(上・下)」を発表。(8月には集英社新書として発刊)ここで大津波と原発事故がもたらした災禍をきっかけとして、わたしたちがとるべき選択肢を明快に提言している。特に印象的なのは原子力技術の宗教思想における対応物が、実はユダヤ教、キリスト教、イスラム教といった一神教であるという指摘だ。巨大な原子炉ともいえる太陽は生態圏外に存在するが、生態圏の中に人間はもうひとつの太陽をたくさん作り出してしまった。その生態圏に「外部」を持ち込もうとする思考方法が、互いに親和性を保ちながら、科学では原子力を、宗教では一神教を、経済ではグローバル型資本主義を発達させてきたのだという。だから今回の原発問題は単なる科学や経済といった単一の領域にとどまらず、実に巨大で根深い、まさに文明の根幹にふれている問題なのだと指摘している。つまり日本は大きな試練にさらされていると同時に、今後の世界が目指すべき新しい道を指し示すことができる可能性も同時に秘めていることになる。ぼくの拙い説明などでなく、ぜひ新書を手にとっていただきたい。そこには3.11以降の危機的事態を重層的に明らかにしながら、これからぼくらが進むべき行程が示されている。願わくばもう一冊手にとってほしい本がある。1月30日角川書店から発刊された、出来たてほやほやの内田樹さんと中沢さんの渾身の対談集『日本の文脈』だ。(企画編集はチーム・ミクロでご一緒した平林享子さん)この本は『日本の王道』というタイトルで出版されることになっていたが、3.11の大震災で日本を取り巻く世界の文脈がすっかり変わってしまい、もう前のようには「日本的なもの」の原理を心安らかに語っていることができなくなってしまった。だからこの激しい変化の渦中にある日本の文脈のなかに、自分の原理をみずからの力で戦い取らなければならない。そのために送り届けられようとしているのが『日本の文脈』であると「まえがき」で中沢さんが書いている。対話集とはいえ、広くて、深くて、力強い。そして読後、日本人は本来何処によって立つべきか、ストンと腑に落ちる。

「緑の党」のようなもの発言で何やら政党部分が拡大報道されている感があるが、実は中沢さんが構想しているのは「グリーンアクティブ」というゆるやかなネットワークを基軸とした活動で、政治班はその一部分にすぎない。詳細は2月に予定されている記者会見をもって発表されるそうなので、ここで明らかにすることはできないが、こうした大いなる「贈与」に向かって一心にエネルギーを注ぎこむ中沢さんの感動的な一連の試みに、ぼくはたしかな光の兆しを感じている。 『日本の大転換』の「リムランド文明の再生」という章には、周縁の国である日本列島などで形成されてきた文明の特質についてこのように語られている。

「外部との境界には、遮断力の強い壁ではなく、透過性にすぐれたさまざまなインターフェイスの仕組みが設けられた。インターフェイスは外部に属する諸力を内部に折り畳んで組み込む働きをもっていた。外部からの力を、壁で遮断するのではなく、幾重にも媒介をほどこしながら、内部に取り組んでいく仕組みである。 火山が多く、地震にも頻繁に見舞われてきた日本列島では、自然力を外に押し戻したり、ブロックしてしまうのではなく、インターフェイスの機構をつうじて、媒介的に自分の内側に取り込む方法が、さまざまな分野で発達した。(集英社新書『日本の大転換』94ページより抜粋)」

こうしたリムランドの特性があらゆる分野にまで浸透し、長きにわたり培われてきたのが、ぼくらの暮らしてきた日本という国の文明だった。しかしここ半世紀あまり、グローバル型の資本主義によってリムランド文明は土台からの破壊にさらされてきた。そのインターフェイス分断が続く危機的時代に、今ぼくらは生きている。

「新しい日本」が目指すべき進路は見えている。そこに向かって、可能性を現実に変える理念をたずさえ歩き出すしかない。その先にはたったひとつの太陽が眩しく輝いているはずだ。

Above : 100 Words by Paul Rusch (from 203p)

Below : GAZE Study #18 (Miranda) 1996-1998

Courtesy of Galery Roit , Amsterdam

Copyright of theartist Dsiree Dolton

散髪中の心持ちは宙ぶらりん

人生で一番古い記憶は? ぼくの場合は閃光の記憶だった。狭くて暗い部屋に家族と枕を並べて寝ていた記憶もかなり古いものだが、もっと閃光の記憶が古いと思うのは、それが怖かったから。ぼくの中では怖さだけが断片的に残っていたのだが母によれば、ぼくを床屋に連れて行ったとき鏡に反射した光に驚いて大泣きしたことがあったそうで、それを聞いてやっとその出来事だったのかと合点し、自分のもっとも古い記憶として認定することにした。 以来、ぼくが床屋にいくのをいやがったものだから、何とそれからは家まで床屋さんに出向いてもらうことになったのだそうだ。床屋さんが自宅にやってくる。当時は決してめずらしいことではなかった。そんな時代が日本にもあったのだ。秋山という床屋さんだった。数年前、新聞のお悔やみ欄で90何歳かで亡くなった秋山さんの名前を見つけたとき、半世紀以上も昔の記憶が懐かしくよみがえってきた。

生きていれば、爪は伸びるし毛も伸びる。小学生時代は母が散髪を担当してくれた。中学生になると、郵便局に父親が勤務していた同級生がいて、彼の計らいで局内にある散髪室でちゃっかり家族待遇を受け続けていた。料金は忘れたが、とにかく安かった。社食と同様に企業の福利厚生の一環でそんな値段も可能だったのだろう。民営化になるずっと昔の長閑な頃のお話だ。高校生ともなれば、頭の中はもうビートルズのことでいっぱい。もちろんヘアースタイルは学則をかいくぐってのマッシュルームカット。自分でするしかないので、ここらあたりから床屋は卒業ということになる。

成人してからのことはあまり覚えていない。ただ写真をみるとずっと長髪だったから、たぶん自分で適当に散髪していたようだ。ただ、一度だけ悲惨な思い出がある。何を勘違いしたのか、おばさん相手の美容室でパーマをかけてしまったのだ。鏡に映る自分の情けないカーリングヘアを見ながら、もう二度と美容室なんかいくものかと心に誓った。

そんなこんなで、ずっと苦手な散髪だった。何とも散髪中の心持ちは宙ぶらりんで落ち着かないものである。上の写真は清里開拓の父と言われている60歳代のポール・ラッシュ氏散髪光景のワンカット。清里の人々からの尊敬を一身に集めていたポールさんが、この時ばかりはちょっと情けない表情で座っているのが何とも微笑ましい。今この瞬間にも、世界中で数え切れないくらい大勢の人々がこんな心持ちで座っていることだろう。

女と違って男は元来面倒くさがり屋なのか一度馴染みになるとそこに腰を落ち着けてあまり変化することを好まない傾向がある。ぼくもその後の30年間にたった2軒の美容室しか行っていない。

1軒目は地元のお店。銀座のビダルサスーン系列の美容室で店長をしていたHさん夫婦が独立し、縁あって甲府にお店を出すことになった。知人に紹介されてデザインを担当した30代のぼくは、それからずっとここに通っては、同年代のHさん夫婦と一緒に遊びに出かけたり、職種は違っても同時代を並走する仲間のような付き合いをしてきた。富山出身のHさんは東京時代に美容師コンテストの全国大会で上位入賞を果たすほどのテクニシャンでシャープなカットが持ち味だ。片やパートナーのTさんは粘り強い構築系で、対照的な二つの個性を両輪としたお店は根強い顧客層を獲得していく。その後順調に業績をのばした彼らは土地を購入し、分散していた店舗を統合して新店舗を建設することになった。

彼らがこだわったのはコンクリートの打ち放し建築。そこでHさん夫婦は知り合いの伝手をたどって、建築デザイナー川崎隆雄氏に設計を依頼した。川崎氏とコム・デ・ギャルソンのデザイナー川久保 玲さんは慶應義塾大学の同級生だった頃からの友人同士で、ギャルソンの店舗デザインをほとんど手がけている。その川崎氏が初めてデザインする美容室が甲府の街に誕生することになった。印象的な横に伸びる1枚仕立てのミラーやストイックでミニマルなコンクリート空間は、二人がずっと温めていたショップイメージそのものだった。ぼくも方向性は少し違っていたが、ほぼ同時期に同じようなことにトライしていたから、自分の好みを労働空間にも反映させたいという彼らの志向はとてもよく分かる。団塊直後のぼくらの世代には、前の世代の熱気から一歩距離を置き、情熱をいったんクールなベールで覆いながら自分の中で密かに温めて続け、機を見て自己表現を図るようなところがある。その心理は別に屈折したものでなくいたってシンプルなのだが、外部に共感を求めるより自分が共感できることを優先するため、一見ナイーブな頑固者に見られることも少なくない。平たくいえば、どんな風に見られたってあまり気にしない。本当に自分が心地よいのかが問題なんだ、ということを優先しようとする世代なのである。年に10回くらい出かけては、Hさんにカットしてもらいながらぼくらはとりとめもない会話を交わす。これも一種の定点観測となる。こうして20年近い時が流れた。

新世紀に入ると、時代を覆う空気感が微妙に変化してくる。コンクリート建築でその作風を確立した安藤忠雄さんが海外でも高い評価を受けるようになってくるにつれ、へそ曲がりのぼくのなかでは「いつまでもコンクリートの打ち放しでもないよな」という思いが頭をもたげてくる。盤石だった「心地よさ」のカタチも揺らぎはじめ、これまで見向きもしなかったものを少し取り入れてみようかという気持ちが生まれてくる。

そこである日、家族に紹介してもらった東京の美容室に出かけてみることにした。そのお店は六本木のミッドタウンと国立新美術館の間にある、南仏プロヴァンスの別荘をイメージしたという美容室。オーナーは有名女優たちも信頼をよせる、雑誌などにも時々登場するヘアメイクアップアーティスト。六本木に2店、銀座に1店を展開していて、ぼくの行ったお店は六本木の小道沿いの瓦屋根の黄色い一軒家。民家を改造したショップには季節の風が通り抜け、なるほど行ったことないけど南仏プロヴァンスってこんな感じかと思わせる店作りだ。コンクリート打ち放しとはだいぶ趣が異なる。隣家の入口に警備員が立っているので不思議に思っていたら、大臣歴任中の与謝野馨氏の自宅だった。

カットはとてもナチュラルな仕上がりだ。ヘアカットは一種の造型表現。カチッと強引に作り上げていくのではなくて、その人のもっている毛の流れに逆らわず、外の空気を巻き込むような自然な造型をベースに、こちらの要望も巧妙に反映してくれる。よし、ここにしばらく通ってみようと決めてから、担当者の移動に合わせて銀座に行ったり、六本木に戻ったりしながら10年近く経ってしまった。その間にヒルズやミッドタウンも誕生した。そんなぼくにあきれて、美容室の近くでデザインオフィスを構える友人には「髪の毛切りに1日かけて東京まで出かけてくるなんて、お前馬鹿じゃないの」なんて言われるが、たしかにそうだなと思いつつ、髪がのびるとまた予約を入れている。忙しいときには東京滞在3時間のとんぼ返りをすることもあるけど、仕事に追われる日々が続くと、移動の車中でぼんやりするひとときも案外悪くないなという気がしてくるのだ。

このお店でぼくの担当してくれた美容師はこれまで3人いたが不思議なことに山形、福島、仙台とすべて東北出身の子たちだった。いろんな意味でいま大きな岐路に立たされているこの日本で、ぼくはのんびり髪の毛なんか切ってていいんだろうかと自問することがある。しかし、自分のできることを精一杯やりきっていく日常の先からしか何も見えてこないだろうという思いもある。

ヘアースタイルが少し変わると、何か自分がほんの少しだけ生まれ変わったような気持ちになる。事実、人間の細胞も定期的に分裂と再生を繰り返し入れ替わっていくらしい。部位によってばらつきがあるため、その周期には諸説あるが、だいたい6年周期で入れ替わるようだ。つまり同じ人間に見えても、6年前と今の体は別な細胞で構成されていることになる。こうして小さな生まれ変わりを繰り返しながら、人は老いに向かっていく。 人体は生命が乗り込む電車のようなものだ。走り続ける電車は、いつ何時その体全体に危害を及ぼすことになるかもしれないという危険性をはらんだ数々の臓器群によって支えられている。反乱のその時がくるまで、彼らは片時も休むことなく分裂・再生を繰り返しながら、生命を乗せた電車を懸命に走らせようとする。

フォークシンガーの高田渡には詩人だった父親がいた。その人はかつてこんな詩を書いていた。

田舎の電車

*

電車は走っている

車輪の音響に促されて

無意識に走っている

私は後に凭り掛かって瞑目している

私は行先を考えてはいない

運転手の目は 慣れ切っている前の

レエールなんか見てはいない

唯った4、5人の客は

てんでに人の足下を眺めていた

車掌は出口にもたれて

客の風体を全部見てしまっていた

桑畑の中を電車は真直に走っていた

夕陽の影に追駈けられて電車はいつまでも

走っていた

*

高田 豊(大正13年8月)