下:「風の旅人」14号・旅の音沙汰「長夜のねむりは獨覚」文・姜信子掲載写真より

コードーさんのこと

自分の意志で、踏みしめ歩いてきたと思っていた道が、じつはさまざまな縁(えにし)に誘われた道程だったことに気づいたのはいつのことだったか。道は偶然の素描に違いないと考えていた青春時代。そこから必然のカタチだったと納得するところまで、それなりの時間をかけて歩いてきた。前回に続き、青い時代の縁について書いてみたい。

キッタナカと呼ばれたもう一人の先輩は、田中孝道さん。田中さんを知る者は皆、親しみをこめてコードーさんと呼んでいた。ぼくも40年近くずっとそう呼んできた。高校の美術部、そして新橋の現代美術研究所、さらには広告界に入るところまで似通った生き方をしてきたのに、なぜかぼくらは時折すれ違う程度で、共に過した時期もほとんどなく、ぼくはいつも小柄なコードーさんの大きな背中を見つめながら歩き続けてきた。

芸大に入るまでのコードーさんは、夕日に涙するロマンチストで、重厚な、しかも濃密な絵をおそろしく上手に描いていた。現代美術研究所に入ると事あるごとに先輩研究員から「コードー君の場合は」と幾多の伝説を聞かされ、すっかりコードー幻想にとりつかれてしまった。芸大絵画科に入学したコードーさんは、ケネス・アンガーやジョナス・メカスばりの実験映画(インディペンデント映画)に夢中となり、残念ながらぼくは観ていないが、唯一の制作監督作品となった「紫の構造」を発表する。並行して、浪人時代の鬱憤を晴らすかのようにポップアートの連作を発表し、若くして当時モダンアートを志す作家たちの登竜門となっていた現展入選を果たす。しかしなぜかその直後にコードーさんは絵画表現を封印してしまう。

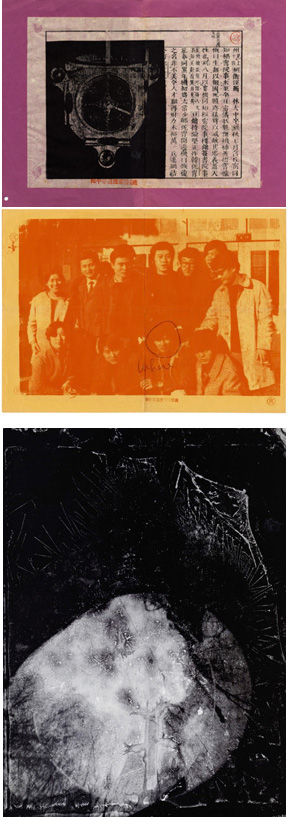

やがて「観念芸術の第一人者」といわれる諏訪在住の美術家、松澤宥氏らとともに急速にコンセプチャルアートに傾倒してゆく。1969年に発表した、田中孝道失踪捜索表明(写真上2点)や、魔胎工房〜密着培養シリーズなど、状況劇場に象徴される60年代末カウンターカルチャーの熱気とシンクロするような、通信物を媒体にした粘性の強い表現を展開していった。

その後、コピーライターの川部重臣氏が在籍する広告プロダクション、アド・エンジニアーズ・オブ・トーキョーに入社、クリエイティブ・ディレクターとしての第一歩を踏み出す。1973年にコミュニケーション・エンジニアーズを設立。アド・エンから組織を分社化して、代表取締役に就任。日経などをメインクライアントに広告会社の経営者としてのもうひとつの側面をみせることになる。(現在は同社代表取締役会長)

これら事業活動と並行して2000年以降は、多肉植物を自製のピンホールカメラで撮影する本格的な写真表現に取り組む。使用するフィルムはポラロイド55T。引き抜き現像したネガを定着液につけることなく自然乾燥にまかせる手法で、刻々と変容していく陰画をプリントした、いわば一点ものの写真を発表し続ける。(写真下)

2007年夏の個展「panta rhei」でコードーさんは自作についてこのような一文を寄せている。

作品対象となるのは、気流や鳥たちの航跡、あるときはキノコや波紋、雪上の樹影など。そのほとんどが、いわば「予期せぬ来訪者」の肖像。

同時に存在の断層に見出した「寓意の森」としての、ひとつの自己確認の証しでもある。

「それは、その森に存在した」「その森は存在しなかった」

一枚のネガフィルムは、ネガと鏡像関係にあるプリントの出現を保証するのが写真の常識である。だが、私のネガフィルムは定着されておらず(自然乾燥)、たえず変化している。ネガは、居場所がなく漂流している。ネガの表層に宿るノイズパターンは、無限増殖をくり返している。したがってプリントするたびに、異なるプリントが生成されることになる。

撮影によって得られた「対象の名証性」は、経年変化により変容していくことで、イメージの消失点に限りなく接近する。やがてカタストロフを迎え、イメージは崩壊する。この崩壊との出会いは、未来のある時点で必ず発生する。したがって暗室での作業は、漂流する形象を定位させるためのイメージの発掘である。いまだ肉眼に結像しない未来のイメージたちの培養に終焉はない。私の“イメージ考古学”は始まったばかりである。

「人は同じ川を二度わたれない」川は流れている、水は留まることなく流れ去る。

「パンタ・レイ」これはヘラクレイトスの言葉で、「万物は流転する」というあたりの謂いである。ー田中孝道(たなかこうどう)

ぼくはこのような表現に向かっていったコードーさんを幼年期の記憶の存在なしには語ることはできないと思っている。一度、コードーさんのお父さんの葬儀に向かうために実家のある山梨の増穂町舂米(つきよね)という土地を訪れたことがある。山深い高地には幾重にも濃い緑が折り重なっていた。これこそ無限増殖を繰り返すネガフィルムの原板そのものだった。

また2007年には、みどり夫人とともに夫人の出身地である長野県小諸市に gallery salon de vert をオープンする。週末になるとコードーさんは東京から小諸に通ってはオーナー夫人を背後から支え、春から秋まで期間限定で写真展やイベントなどを精力的に開催しているという。舂米も小諸もここでは同じ「寓意の森」なのだ。さながらコードーさん集大成の拠点といった趣きがある。

さて、即席でラフな年譜となってしまったが、こうしてみるとコードーさんはとても精力的な人物と思われるかもしれない。しかし実像はといえば、物腰も柔らかく、いつも微笑みを絶やさない穏やかな人物である。若いころは老成していてちょっとキザなところもあったけど、文學的な言い方をすると間違いなく「優しい男」なんだと思う。

でも、ぼくが本当に書きたかったことはこうしたコードーさんことではない。ここまでがコードーさんの「面」だとしたら、ぼくに大きな影響を与えたのはその中のひとつの「点」であった。では、その「点」の話をしよう。

1969年の秋、上京したてのぼくは芸大の学園祭を初めて見学することにした。そこで見たものはあらかた忘れてしまったが、強烈な記憶がひとつだけ残っている。

コードーさんが連作を発表しているときいて入った部屋は真っ暗だった。隅に設置されたブラックライトに照らし出され、まるで屏風のように横に連なった絵が暗闇に浮かび上がっていた。それはキャンバスにシルクスクリーンとエアブラシを駆使して描かれたポップアートだった。マリリンモンローがグラフィカルなコンポジションの中に点在している。タイトルはたしか「電気椅子のマリリン」だったと記憶している。「電気椅子」も「マリリンモンロー」も、ちょっとしたポップアート好きならすぐにアンディ・ウォーホル (Andy Warhol)を思い浮かべるだろう。もちろんコードーさんも同時代的にウォーホルの影響を強く受けていたことは間違いない。シルクスクリーンもエアブラシも、特に目新しい技法ではなかった。にもかかわらず、ぼくはその連作に強い衝撃を受けてしまったのだ。モンローの周りに飛び交うエレクトリックで光学的なイメージが渾然一体となってぼくに迫ってくる。それは新しい時代の絵巻物だった。一瞬のうちに文字通りぼくはしびれてしまったのだ。さして大きくもない絵画がこんなにも強烈なイメージを放射していることにぼくは驚き、「何かこのようなもの」を目指してこれから前に進んでいくことができるかもしれないという漠然とした勇気が、その時わいてきたのだ。

その後、ぼくは美術から離れ、デザイナーとしての道を歩むことになったが、この出来事はぼくにとってほんとうに大きなエポックとなり、原点のひとつとなったことは間違いない。

ある人にとってさして重要でもないものが、ある人にとっては忘れがたいものになることがある。コードーさんはぼくにとって、こうして忘れられない人となった。

本人にこの思い出話をある時してみたことがある。コードーさんは「そんなこともたしかにあったねぇ」と淡々としたものだった。多分実家の蔵に保管してあるというので、「いつか再会させて欲しいな」と言いながら、同時にぼくは決して見ることはないだろうとも確信していた。そう、「人は同じ川を二度わたれない」。