白黒とカラー写真

最古の写真(映像)は何だろう。それはフランスの発明家ニセフォール・ニエプスが1825〜1827年に撮った、『Un cheval et son conducteur』(馬引く男)という説と、最初に彼が撮ったのはフランスのサン・ルゥ・ド・バレンヌにある彼の邸宅の窓から見た「ル・グラの窓からの眺め」だという説もある。しかし「馬引く男」は写真というよりデッサン(素描)に近い印象だ。「ル・グラの窓からの眺め」といえば「そういわれればそんな風に見えるかも」という朦朧とした画像である。世界で初めて「人間」を撮った写真は、1838年頃に写真家ルイ・ジャック・マンデ・ダゲールが捕らえた写真。当時は長い露光時間が必要だったから、ここには幸運にも長時間動かずにいた靴磨きが豆粒のように写っている。紙として現存する最古のカラー写真はルイ・オーソンが1877年に撮影したアジャンの街並みで、これはだいぶ写真らしい。そして、世界最古のカラー動画映像と認定されているのは、1901~1902年頃に写真家兼発明家だったエドワード・ターナーによって撮影された映像で、彼の子どもたちや金魚とひまわりが残されている。

カラー写真にはもうひとつの系譜がある。それは、1907年にオーギュスト・リュミエール&ルイ・リュミエール兄弟が発明した「オートクローム・リュミエール」という技法。染めたジャガイモのデンプンと感光性の乳剤の層を用いることでより正確な自然描写を写真にもたらした技法だった。なるほど、これまでのカラー写真に比べると色調もナチュラルな印象だが、1930年代に発明された明るくて実用的なコダクローム・フィルムによって衰退してしまった。(そのコダクローム・フィルムも、2009年にはデジタルカメラの台頭によって同じ運命を辿ることになるのだが…)

そうなると日本最古の写真も見たくなるのだが、それはペリーが来航した際に同行していた写真家・版画家のエリファレット・ブラウン・ジュニアが撮影した6枚の写真だ。うち5枚は国の重要文化財指定されていて(残る1枚はハワイの博物館に所蔵)いずれも銀板写真に「June 1st 1854」と書かれている。映像はといえば、1894年あのトーマス・エジソンによって撮影されたスペイン舞踏(ダンサーは1894年まで米国に滞在)の映像の後に、日本で撮られた川下りや雨の中を番傘をさして歩く人々、人力車、三味線や鼓にあわせて扇子を広げて舞う少女たちの情景などが映し出されている。正確な年代や場所は不明だが1800年代の貴重な日本の映像で、おそらく最古の映像であろうとされている。これらの写真や映像を見て、最古だから何なのだ!という人もいるかもしれないが、ぼくは常々、写真というメディアは、ただただ古いということだけで意味があると考えているし、ここが起点となったという、もうひとつの意味も重なりあってくる。写真とは「どう撮るか」と、「何を撮るか」と、そして「何が写っているのか」と、幾重もの意味が重なり合ってくる不思議なメディアなのではないだろうか。

ところで今年、ウェブサイト「映像でみる明治の日本」が国立映画アーカイブと国立情報学研究所との共同で立ち上げられた。そこで国立映画アーカイブが所蔵する映画の中から、映画草創期の明治時代に日本人によって撮影された映画をデジタル化して公開している。公開されているラインナップは、例えば「歌舞伎・紅葉狩」、「大相撲の活動写真」、「日本南極探検」、「明治45年4月4日 藤田男爵 葬式の実況」、「忠臣蔵」など明治の日本人の暮らしぶりが映されたものばかりで、100年前だってやっぱり今と地続きなんだと実感できたり、いやいや、身のこなしは現代人とは違うなぁ、とか飽きることなく見入ってしまう。

昔の写真や映像はほとんどがモノクローム。ぼくらもそれが当たり前という前提で見るからとくに違和感は感じないのだが、考えてみれば、当時の人々の眼にはもちろんカラーの世界が広がっているわけで、モノクロームの写真や映像は、後世のノスタルジックに完結されたひとつのイメージにすぎないということになる。デジタルデータでは、カラーから彩度を減らしていくと最終的にはモノクロームに行き着くのだが、写真技術創成期のモノクロームは技術的にはカラー再現は困難という限界の結果だった。また、フィルムなので現像や焼き付けといった工程でさまざまな調整が加えられていくことになる。

では、動物の視覚から世界はどのように見えるのだろう。昔は「犬の視界は白黒だ」と言われていたが、どうやらそうではないようだ。犬は赤緑色盲なので、人間が赤・緑・青の光3原色を感受することができるのに対して犬は紫青と黄緑しか感受できず、さらにはこの中でも緑と黄緑、黄色、オレンジ、赤の色合いを区別することができないのだという。視力も弱く2〜3m以内の物しかハッキリと見ることができない。両眼視野に関しては人間の120度に対して犬は80度程度。(出典:犬 目−犬の目を知る〜ペット☆犬をモット知ろう)猫も似たようなものだが、鳥類は逆に視覚が人間より格段に優れているといわれ、人間には見えない紫外線を感知する器官も持っているため、人間とは別の世界を見ているともいわれている。YouTubeに犬・ネコ・鳥・ネズミ・ヘビ・ハエ、サメ、魚などの動物たちが見ている世界を再現したムービー「How Animals See The World」がアップされている。なるほど、こんな風に見えるのか。しかしなんとなく、これは映画『プレデター』(Predator)の世界だなぁ。日頃慣れ親しんでいる人間の感覚からすると何とももどかしい動物もいる。視覚はもとより、動物固有のさまざまな感覚は各生命体によって限定付けられているが、それを補完する感覚も発達していて一様ではない。だから(当たり前のことだが)ぼくら人間が見ている世界は真実の世界ではなく、人間固有の世界なのだと認識しておいた方がいい。

さて人間界に戻って、芸術写真について考えてみよう。戦前はマン・レイ、戦後はデヴィッド・ハミルトンらの名が浮かぶが、それらは単なる記録写真でなく、現実を抽象する芸術的表現として見るものに迫ってくる。白から黒までの階調(灰色)は、カラーに較べればリアルさには欠けるが、陰影で色彩を表象する解釈的な表現となる。こうして人々には「モノクローム=芸術写真」というイメージが記憶されてきたからか、1976年にアメリカ人フォトグラファーのウィリアム・エグルストンがニューヨーク近代美術館MOMAでの個展にカラー写真を発表すると、その是非を巡って全米で論争となった。この出来事は、そうした蓄積された記憶の残像によって引き起こされたものだったといえるだろう。当時すでにカラー写真は広く浸透していたが、主に報道や広告で使用するものとされていた。つまり芸術的表現ではなかったのだ。しかし、逆にカラー写真にこそ芸術性を見出そうとするムーヴメントも芽生えはじめていたから、この論争は生まれつつあった新しいムーヴメント「ニューカラー」へと第一歩を踏み出す契機となったのだった。

このように写真や映像にまつわるモノクロとカラーの関係性は時代や技術の変化とともに離反、接近、融合を繰り返し、そして今、ときは2020年。着彩技法「オートクローム・リュミエール」の登場から112年経って、写真や映像を取り巻く環境は大きく様変わりしている。まず、デジタル技術によって白黒写真をワンクリックでカラー化できるツールが続々と生まれている。ほんの数秒で自動的に白黒写真に色付けをするって、これはどういう技術なんだろう。実際に試してみると、あっけないほど簡単にカラー変換は終了する。しかもその再現精度はかなりのもので驚かされる。ただし、これらはあくまでも、もっともらしい色で生成するため、ときには失敗したり、不自然な変換をする場合もある。AI(人工知能)の発展を支える重要な技術にディープラーニング(深層学習)という手法があるそうだ。それは人間が自然に行うタスクをコンピュータに学習させる機械学習の手法のひとつだが、おそらくそうした技術の活用によって、これからカラー変換はさらに自然でリアルな再現に間違いなく近づいていくことになるだろう。

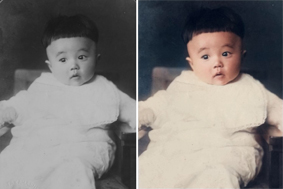

ぼくは数あるツールの中で定評のある「Colorise」というアプリをダウンロードしてカラー化してみたのだが、対象画像を選んでワンクリックすると、ほんの数秒でカラー化が終了する。ぼくらの世代では、まだ古いアルバムを開けば家族の白黒写真が残っていることが多いのではないだろうか。ぼくの幼少期の写真は、まだ戦後の物資が不足している時代だったせいもあり4歳頃からで、写真撮影自体が特別な事だったから数えるほどしか残されていない。戦前、両親は仕事の関係で満州、そして青島で暮らしていたので、中国大陸で生まれた姉や兄の記録写真は比較的沢山残されていた。特に数年前に早世した姉のスナップは初めての子ということもあってか、親は様々な生活シーンで誕生の喜びに導かれるようにシャッターを切っていたことが残された写真から伝わってくる。葬儀の後、姉の家に残されていたアルバムを甥に複写を依頼し、デジタルデータとして送ってもらっていたので、今回はそれらを中心に100枚ほどを一気にカラー変換してみた。すると不思議なことに、それまで凍結されていた写真にまるで体温が戻ってきたかのように、生き生きと見えてくるではないか。もちろん、それは錯覚に過ぎないのだが、この変換作業には妙にわくわくさせられるものがあった。父親も写っているが、多くは母子のツーショット。数枚残されていた若き日の父を見ると「おい、おい、こんな若造なのに家族なんかもって大丈夫?」なんて心配になってしまうほど、ぼくの知っている父のイメージとはかけ離れていた。ところが、ぼくの知らない若い頃の母親の印象は新鮮だった。当たり前のことなのに、母親にはこんな初々しい時代があったんだと感じるのは、子どもにとってはある意味、未知の体験。姉たちが生まれた青島は日清戦争後、一時期ドイツがこの地を極東における本拠地としたこともあり、モデル植民地として街並みや街路樹、上下水道などが整えられ、西洋風の町並みが残っていたので、写真背景からも何となく西欧の香りが漂ってくる。それにしても彩りとは不思議な力を秘めているものだ。モノクロでは感じなかったのに、色彩によってじわっと呼び起こされた甘酸っぱい感情が湧き上がってきたことは小さな驚きだった。「色は世界の根っこから立ち上がる。色は世界のいのち、諸々の理念のいのちなのだ」。(ポール・セザンヌ)

いま誰もが手にしているスマホやデジカメでもいとも簡単にモノクロ写真も撮れるのだが、それを記憶に留める証しとはしないだろう。やはり白黒写真はモノとしての実在感がある。それはまだカラー写真が一般的でなかった頃のフィルム現像と焼き付けによる、限定された時代の記録方法だ。やがて白黒写真を持っていること自体めずらしい時代が来るのはそう遠いことではないだろう。今回のカラー化でぼくが味わった驚きや感情は過渡的なものとして次第にフェイドアウトしていくのだろうし、同時にカラー化できるツールも過去の技術となってしまうに違いない。

先日、知り合いのカメラマンがこんな話しをしてくれた。このところスマホの撮影に関する技術の進化は目を見張るものがあって、誰でもシャッターを切れば相当クオリティの高い画像を簡単に手にする事ができる。トップレベルはXperiaで、その地位を支えているのは搭載されているSONYの技術力。同じその技術を活用しているAppleのiPhoneは、やや劣るレベルではあるものの、加工する豊富なアプリの量ではXperiaを凌駕していて、他社製品から群を抜いて充実している。だから女子にiPhoneが圧倒的に支持されているのは当然で、女子は自分をきれいに撮りたいからiPhoneを選ぶのだと。しかし、みーんな横並びの「きれい」で少しも個性的な美しさではないから、魅力的な写真とはほど遠いものだという。なるほど、そういうものかと思いながら、女子がiPhone愛用する理由はそればかりじゃないだろうから、ちょっと極端じゃない?とも思ってしまうのだが、いずれにしてもフィルムによる白黒写真と同じ写真とはいえ、なんとも隔世の感がある。

標準サイズの写真プリントといえば、ポピュラーなL判(89×127mm)。このサイズはコンパクトで持ち歩きしやすいし、ずっと馴染んできたサイズなので愛着もある。大切な写真を肌身離さず持ち歩いている人も多いだろう。写真にはさまざまな想いを宿すチカラが秘められている。プリント写真は想いを抱いた人が焼き付けた印画紙に、自分だけの記憶を重ねて定着させることのできる特殊なメディアだ。震災などの自然災害の時、行方不明になっている亡骸とともに、流されてしまった記憶が封印されている写真やアルバムを人々は探し続ける。写真は記憶の入口なのだ。写真は自分しか知らない記憶を開くパスワード。それは懐かしい記憶にワープする扉を開いてくれる。もちろんすべて記憶が甦るわけでなく、編集された断片的記憶であったり、ときには実際にはなかった事があたかもあった事であるかのように書き換えられていたりする。なぜ脳は事実を正確に記録しないのか。それは記憶のメカニズムによるもので、複数の情報の特徴をまとめたり抽象化したりすることは、記憶があいまいだからこそ可能になる。驚異的な記憶力をもつ人がバラ色の人生を送れないのは、鮮明な記憶のイメージによって、結果的には空想と現実の区別がつかなくなり、「忘れられない」ことに苦しむことになるからだといわれている。つまり、編集されて甦った心象風景こそが自分にとって必要な風景というわけなのだ。しかし前述したように、そんなノスタルジックな感傷も過渡期の出来事となってしまうのかもしれない。早晩、写真や映像を再現するメディアはプリントからデジタルデータに置き換わり、白黒プリントの存在も次第に忘れ去られていく運命にあるのだろうかと考えたりもするのだが、いや待てよ、という気もしてくる。例えば、デジタル化の波によって映画は撮影方法から鑑賞方法にいたるまでデジタルによって一変してしまった。しかし書籍の場合は、近いうちに出版業界には大転換が起きると予言されていたにもかかわらず、そうならなかった。相変わらず人々は書籍を手に取ってページを括っている。変化を受け入れるか否かは、個人に委ねられた選択の総量によるものなので、結局は予言は予言に過ぎない。

音楽を外に持ち出していつでもどこでも好きなときに楽しむことができるWALKMANやiPodのような携帯型デジタル音楽プレイヤーの誕生によって音楽の聴き方が変わってしまったように、写真や動画の楽しみ方も今やすっかり様変わりしている。カメラ機能も進化しているスマートフォンの中には膨大な画像や動画をストックすることも可能となっているし、いつでもどこでも瞬時に見たいものを取り出すことができる。バックアップ(複製)も簡単だし、あっという間に送信して大勢の人々と共有だってできる。流されてしまったプリントを探し回る必要もないのだ。にもかかわらず、スマートフォンに馴染む新世代にとっての記憶の入口は、いまだ見つかっていない。デジタルデータの塊を所有しているという満足感と裏腹に、記憶の断片を取り出して向き合うという生身の感受性の衰退を引き留められるのだろうかという不安も残ったままだ。美味しいものは目の前に積み上げられているのに、肝心の胃がその美味しさを味わい、消化する能力を失ってしまっているのだ。だから、得るものと失うもののバランスをとらなくてはと思うのだが、なかなか容易なことではない。そのためには、暗夜と月夜、過剰と不足、統合と分化、苦と楽、光と闇、静と興奮、近辺と遠方、本道と間道、平凡と非凡、濃厚と淡白、偏愛と博愛、不純と純粋、前進と後退、饒舌と緘黙、必然と偶然、山辺と海辺などなど、いずれも等しく自覚し、体感し、包括しなければと、白黒写真とカラー写真の狭間で思いを強くする。