山道散歩のスカイホール

ぼくは今でこそ車ばかり乗ってるが、昔はこのまま、この二本の脚でどこまでもどこまでも歩いていけるような気持ちになったこともあるくらい、歩くのが大好きだった。大地を踏みしめて歩を進めると、心は本能的な充足感に満たされる。動いている身体に乗った頭の中では、じっと座っている時には動き出すこともなかった部分が目を覚まし、活動をはじめる。そして、視界に入ってくる情景を眺め、刻々と変化する空気の流れや香りを五感で感じとりながら、移動する快感に身を委ねていく。

現存する生物のうちで直立二足歩行が可能な生物はヒトだけである言われている。いやいや、ペンギンだって鳥類やカンガルー、熊、猿などいろいろいるじゃないかと反論もあるかもしれない。しかし、ペンギンの大腿骨は脊椎に対してほぼ直角であり、下腿骨のみが垂直となっている。つまり、常に膝を曲げた状態なので、正確には直立二足歩行とはいえない。常時二足歩行を行う動物もいずれも骨盤と大腿骨の構造上、大腿骨を脊椎に対して垂直に立てることはできず、直立二足歩行を無理にすれば脱臼してしまう。このように自然界に直立二足歩行があまり見られないのは、腰や膝への負担が大きく、エネルギー効率が悪いためであると考えられている。

では、どうしてヒトは直立二足歩行するのか。これにはさまざまな仮説がある。両手が自由になるため食料を運べるし、手に武器を持って効率的な狩猟も可能となる。また、頭を高くするので遠くを見通せることや、水中を歩けるとか、移動効率、体温調節など諸説あるものの、まだ定説はない。直立二足歩行の長所としては、重い頭を支えることが可能となったこと。体重に比してヒトの頭部の重量は全ての動物の中で最も大きいので、結果としてヒトは体重に比して巨大な脳容積を得ることができ、全動物中最も高い知能を得たのだと言うのだが、これは「鶏が先か、卵が先か」という因果性のジレンマと一緒で、巨大な脳を得たので直立二足歩行するようになったのかもしれないと考えたりもする。もちろん欠点もたくさんある。ヒト以外の動物は痔や腰痛、胃下垂、ヘルニアなどの疾患に苦しむことはない。これには重力が関係しているようだ。膝への負担からくる障害やふくらはぎのむくみもヒト特有のもの。重い頭部を支える細く弱い首にも負担がかかるし、四足歩行に較べるとバランスが悪く倒れやすい。喉、心臓、腹部、股間等の急所が多い胴部前面を常に晒す危険もあり、内臓を保持するために骨盤底を発達させる必要があるため出産には困難がともない、胎児を小さく未熟な状態で出産しなければならない。さらに直立二足歩行には高度な身体能力が求められるから、習得するのに長期間の身体の成熟が求められ、生まれてから1年程度の訓練を必要とすること等々。(すべてWikipediaによる)かように長所短所ある直立二足歩行だが、実に複雑な仕組みの上に成り立つ歩行法なので、ホンダのASIMOだって、到底ヒトには遠く及ばない。

ところで先日TVを観ていたら、55歳から地図の測量を始めた伊能忠敬を紹介していた。忠敬は江戸時代に正確な日本地図をつくるため、目印と目印の間の距離を歩いて測ったので、そのために一定の歩幅で歩く訓練もしていたそうだ。一説では180cmと長身だった彼のその1歩は正確に69cmで、その歩数から距離を算出したという。夜の間も地図づくりは続く。北極星などの星を観測して自分の位置を割り出し、測量が正しいかどうかを確かめる。こうした作業を粘り強く延々と繰り返し、全国を旅すること17年。こうしてついに正確な地図「大日本沿海輿地全図」が完成した。17年かかったということは55歳から72歳までなので、江戸時代であればかなりの高齢者による偉業達成ということになる。さらに1日に歩く距離は平均60kmという健脚ぶり。なぜそんなことが可能だったのか。答えはその歩き方にあった。

江戸時代以前の日本人の多くはナンバ歩きという歩き方をしていたそうだ。これは右手と右足、左手と左足をそれぞれ同時に出して前に進む歩き方である。現代人に多くみられる歩き方は右手と左足、左手と右足をそれぞれ交互に出して肩と腰をねじりながら歩く、いわゆる西欧人の歩き方が一般的だが、これだと身体の軸をひねりながら歩くため腰や膝に負担がかかるので長距離を歩くのは難しい。さらにこの歩き方だと和服では襟元や着物の帯も緩みやすいし、武士は日本刀が邪魔になる。一方ナンバ歩きは身体が軸ぶれしないため疲れにくく、飛脚のような長距離歩行が可能となる。農民や行商人などは重い荷物を運ぶため、身体がぶれないよう歩かなければならないので必然的にナンバ歩きとなる。ちなみに天秤を担ぐときや相撲の鉄砲、また段梯子を登るときとか阿波踊りなどもナンバだという。試しにぼくもトライしてみたが、すぐに西欧人の歩き方に戻ってしまう。それに何となくユーモラスな歩き方だなと思っていたら、ゴリラの走り方もナンバだそうなので納得。ということで、伊能忠敬の健脚を支えていたのはナンバ歩きにあったというその話題はとても興味深かった。

さて、話を戻そう。歩くのが大好きだったぼくは、それまでも自宅から散歩に出ることはあったが、住宅沿いの歩道を歩くだけなので結局飽きてしまい、ずっと休止状態だった。ところが、実はここ数年散歩を再開しているのである。汗ばかりかき、ときには熱中症の危険さえあるし、少しも快適でない夏場の2〜3ヶ月は休んでいるが、それ以外の季節は少しくらいの雨が降ってもほぼ毎日出かけることにしている。自宅から車で15分ほどの山裾にある駐車場にパークして、そこから幾重かに曲がりくねった上り坂の山道を15〜20分ほど歩き、中腹にある小さな神社で一休みしてからUターンして、下り坂をのんびりと戻る往復約30分ほどのコースだ。何と言っても林の中の道なので木陰が多く、空気も清々しくて心地良い。今のような真冬の季節でも、すっかり葉をおとした木立はまるでベルナール・ビュフェの荒々しい素描のようだし、さらにその木立ストライプの先にはイギリス・ロマン主義の画家、ウィリアム・ターナーの絵画のように、青空に雲が流れるのびやかな風景が広がる。そして極めつけのご馳走は、どの角度からも楽しめる「今日だけの富士山」。その手前には盆地の町並みも広がっている。この盆地、近世に成立した地誌類の『甲斐国志』『甲州噺』などには、太古に盆地がかつて湖底であったと考える湖水伝説が伝わっている。そうした伝承を残す神社も盆地を取り囲むように鎮座しているが、甲斐の湖は地質学的な定説とはなっていない。ハイカラ好きの太宰治は「シルクハットを倒(さか)さまにして、その帽子の底に、小さい小さい旗を立てた(中略)きれいに文化の、しみとおっているまちである。」と『新樹の言葉』に残しているが、もっと大きなこの盆地の宝物は、東西南北に広がるそれぞれに異なる4つの個性をもった稜線シルエットを戴いていることではないかとぼくは思っている。さらにもう一つ宝物に加えたいのは、闇に包まれた盆地が満天の星のような輝きに満たされる光景だ。散歩の醍醐味は五感で味わう楽しみなのだが、これらは散歩における「眼のご馳走」。

ところで、すれ違う人たちは高齢者が多い。歩き方や姿勢で遠くからでも一目でそれはすぐに分かる。年齢的にはぼくもそのお仲間になるので、出来るだけ背筋や脚を伸ばして、若者のそれを見習おうと心掛けている。散歩には筋力の衰えを抑えて現状維持する効果があると言われるが、たしかに、歩きはじめてすぐに身体が重かったり軽かったりと体感するので、散歩が体調のバロメーターとなっていることは間違いない。仕事の都合で散歩できない時などは、何となくやり残した気持ちになってしまうのだが、そんな風にスッキリしなくなったらしめたもの。ここまで時間はかかったが、日々のウォーキングは今ぼくにとって欠かせないものとなってきている。こんなに長続きしたのは無理のないほどよい距離であることと、コースに木陰が多いので心地よく歩けること。それに折々の季節を体感できることも理由のひとつ。頭上では鳶が悠然と旋回を繰り返したり、鴉とのテリトリー争いを繰り広げたり、目をこらせばちょっとした自然のドラマも味わえる。

歩くことがもたらす快感には科学的な理由もある。散歩の効用の一つに挙げられるのが、身体の隅々の毛細血管にまで新鮮な血液が行き渡る事だと言われている。血液を通じて脳の前頭葉に酸素が送り込まれると、注意力・思考力・意欲などが上昇する。同時に爽快感を生み出すセラトニンの分泌も促す。このセラトニンは夜になるとメラトニンという物質に変化する。これは睡眠物質なので、日中の爽快感はイコール、夜の快眠となる。そして、新鮮な血液によって脳内の神経繊維が活発に結びつくようになり、行き詰まった思考をリセットし、リラックスしながら同時に注意力も上がるので、新しい解決法やアイデアが生まれる効能もある、と良いことづくめなのだが、これは目的地にただ向かうだけの苦行のような歩行では決してもたらされない。歩くことを楽しむ外向きの散歩でなくてはならないという条件がついているのだ。

これから春を迎えて新緑の季節ともなれば、散歩コースは一気に生命力溢れる風景に一変する。そしてその緑のヴェールの中に歩を進めると、ぼくはきまってある光景を思い出す。それは『ツイン・ピークス』の新シリーズ『Twin Peaks The Return』の随所に挿入される森のシーンだ。ぶ厚い緑のマントを羽織った森には、葉を揺らせ小枝をなびかせるそよ風が流れている。ドラマでは、羽根を休める鳥たちや数えきれない様々な動植物たちを呑み込むその森は、現実世界と異界を連結する装置として象徴的に描かれている。不思議なことに、ぼくは散歩をはじめると、途端に自分が『Twin Peaks The Return』の森の中を歩いているような錯覚にとらわれるのだ。そして実は、その錯覚を味わいたくて、日々のウォーキングを続けてきたのかもしれないとさえ思うこともある。

『ツイン・ピークス』は1990〜91年にアメリカで放映されたTVドラマで、製作総指揮はデヴィッド・リンチとマーク・フロスト。海外ドラマブームの先駆けとなった全29話にもおよぶ長編シリーズで日本でも空前の社会現象となったので、当時はぼくも謎が謎を呼ぶ展開に夢中になったものだ。そして、このThe Returnだ。25年の歳月を経て放送された続編の新シリーズ(シーズン3)『ツインピークス The Return』は、2017年にぼくらの前に戻ってきた。出演者もFBI捜査官クーパー役のカイル・マクラクランやクーパー捜査官らの上司ゴードン・コール役の監督デヴィッド・リンチなど前シリーズのキャストほとんどが再結集しており、各俳優の変貌ぶりから25年という時の経過を感じとることができる。中にはすでに亡くなった俳優もいるので、新シリーズでは長期療養中という設定となっていたりする。

デヴィッド・リンチの作品はどれも難解だが、シュールで不思議な魅力に溢れている。だから『Blue Velvet』、『Lost Highway』、『Mulholland Drive』、『Inland Empire』とぼくは何作もディスクを購入して彼の世界を楽しんできた。何と言っても彼の作品の魅力のひとつに作中の音楽がある。すごく効果的に挿入されている楽曲は独特の選曲センスによってチョイスされているので、音楽の流れるシーンはどれも繰り返し観たくなるほど魅力的だ。もちろん『ツインピークス The Return』全18話にもエンディングロールには必ずバンドが登場する。ステージは田舎町ツインピークスにある酒場の設定。入れ替わり登場するバンド演奏は、ポップあり、カントリーあり、テクノやロック、ジャズとジャンルはとってもフレキシブル。実際、リンチ自身もあるインタビューでこんな発言もしている。「映画のサウンドとは、映像と音楽が一体となって動き続けるというもので、両者は結婚しているといえるほど重要な関係なんだ。この映画の中でもさまざまなサウンドが使われているけど、それらの瞬間にとって、それぞれのサウンドがとても重要なんだ。」音楽好きのぼくも、小鳥のさえずりや木立から聞こえる葉のそよぐ音を楽しんだ後にはAirPodsをセットして、その日の気分にフィットする音楽をセレクトしながら「耳のご馳走」を楽しんでいる。

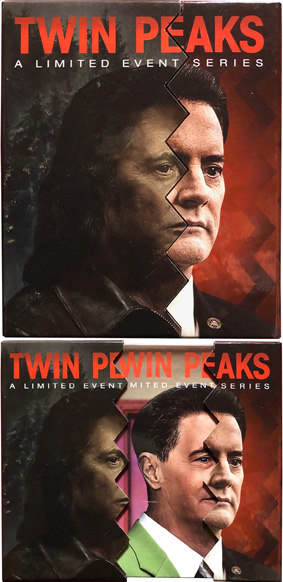

『ツインピークス The Return』は、クーパー捜査官と、彼から分裂したドッペルゲンガー(=もう一人の自分)、そしてそのどちらでもないタギーと呼ばれるもう1人のクーパーの3つの人格の存在を軸に繰り広げられる。(DVD&ブルーレイ・ボックスのパッケージを開けると、クーパーと悪クーパーの間にダギー・ジョーンズが現れるという象徴的パッケージデザインで3つの人格の存在が表現されている)善と悪、陰と陽、白と黒、そしてこの二律背反のどちらにも属さない天使のような存在が挿入されて物語は「これは未来か、それとも過去か?」「これは現実か?それとも夢なのか?」と、謎が入れ子状になって繰り広げられていく。

また、時空を超えて別の次元にワープするシーンが18話の中で2回ほど出てくる。ある特定の緯度と経度の地点に立つと突然、青空や木立に穴があいてそこにのみ込まれてしまうのだ。気づけば、赤いカーテンに囲まれた部屋のソファーに腰掛けていたり、モノトーンの部屋で巨人の男と向き合っていたりする。そこに登場する不思議な人物たちの喋る声はすべて逆回しになっていて、どれもこれもデヴィッド・リンチの仕掛ける謎かけメッセージ。

こんなシーンもあった。デヴィッド・リンチ扮するFBI捜査官ゴードン・コールが昨晩見た夢を回想するのだが、彼はパリで捜査していて、知り合いの女性が話があるからカフェで会おうと電話で誘ってきた。そしてコーヒーを飲みながら向き合うと彼女は古い決まり文句を口にする。「私たちはみんな夢の中に生きているようなものよ」。それを聞いたゴードンが「分かった」と言うと、彼女は言った。「でも、その夢を見てるのは誰?」。強烈な不安に襲われた彼は、何が起きているのかと彼女が視線を転じた自分の背後を振り返ると、そこに居たのは若い頃の彼自身の姿だった。ぼくらが見聞きし感じている現実は、もしかしたら夢のような幻想なのかもしれない。ひとりひとりが自分の幻想を現実と思い込み生活しているのかもしれない。この問いかけをさらに精緻に理解するために、中沢新一さんの『森のバロック』第5章『粘菌とオートポイエーシス』の一節を引用してみよう。

*

(2)南方熊楠は、生命にとって、現実と幻想の間の違いはない、と考えている。彼は自分の得たこの生命直感を、仏教の表現をかりて、論理化しようとしている。「…有罪の人が死に瀕しおると地獄には地獄の衆生が一人生まるると期待する。その人また気力をとり戻すと、地獄の方では生まれかかった地獄の子が難産で流死しそうだとわめく。いよいよその人死して眷属の人々が哭き出すと、地獄ではまず無事で生まれたといきまく」。この仏教的な世界のイメージでは、この世と地獄が鏡の像のような対称関係にあるものとして、描かれている。この世で罪を重ねて、死んでのち地獄へ行くべき因縁を重ねてきた人の生命は、この世の中だけで完結するものではなく、死に瀕しては、それは地獄の生命の状態に、反転鏡像のようにして、反映されていく。それはちょうど、この世で灯火がひとつ点けば、あの世で闇がひとつ増える、と描いた『涅槃経』の世界のイメージと、同じことをあらわしている。

このイメージを、もっと深く探求してみよう。この世に生きている人間は、人間としての生命システムをもち、そのシステムに特有の感覚器官や幻想力や思考力をもって、自分のまわりに、「現実」をつくりあげている。この「現実」は、時代によっても、また社会によっても変化する。しかし、その変化はあくまでも、人間としての生命システムの条件に拘束されている。ところが、この世の人間と、灯と闇の関係のような、深い「縁」で結ばれた地獄の住人にとっては、同じ世界がまったく違う光景として、とらえられているのである。仏教思想の中では、この世と地獄が、違う空間にあるとは、考えられていない。まったく同じ場所で、この世の人間と地獄の住人は、それぞれがまったく違う世界を見、人間が食事をつくるための火と思っているものが、同じ場所にいる地獄の住人にとっては、恐ろしい業火と見えるのだ。それは、地獄の住人に特有の生命システムによる。この世の人間の生命システムには開かれている真性に向かう知性の窓が、地獄的生命システムでは、閉ざされているのだ。彼らは、同じ場所、同じ世界にありながらも、そのために違う現実、違う幻想を見ていることになる。

この世の人間のあり方と、地獄の住人のあり方とは、たがいに鏡像のように、つながれている。もっと正確に言うと、この世の人間も、地獄の住人も、それ自体として完結している現象ではなく、より根源的ななにものかが(仏教は、その根源的な「なにものか」のことを、空、真如、心そのもの、連続するもの、などといった、さまざまな名前で表現しようとしてきた)、生命システムの条件に拘束されたときにあらわれる、現実であり、幻想であるものとしてとらえられている。つまり、それぞれの生命システムにとっての現実は、幻想と一体であり、また生物がいだく幻想もまた、現実をつくりだすのと同じ生命システムの条件から、つくりだされてくるということになる。生物にとって、現実と幻想の本質的な違いはない。あるいは、こう言ってよければ、現実なるものは、幻想と同じように、ない。(せりか書房刊『森のバロック』265〜266頁)

*

こうしてぼくは、現実でも幻想でもない山道散歩に今日もでかける。歩き出して前頭葉に酸素が送り込まれ、セラトニンが分泌されてくると脳が徐々に活性化されてくる。そして、五感でご馳走を味わいながら、ふと足を止めて見上げるとそこにスカイホールが現れて、ぼくはワープする。赤いカーテンに囲まれたソファに座ったぼくは、今日も夢の中に生きているのかと考える。すると、決まって何処からか囁き声が聞こえてくるのだ。「でも、その夢を見ているのは誰?」