深き多様性の森

樹木や草花は、ぼくらの周りに当たり前のように存在しているから、あらためて意識することもなく過ごしているが、旅行などに出かけると彼方此方に植物園や庭園が存在していて、人がいかに植物に惹きよせられ、愛でることに情熱を傾けてきたのか実感することになる。若い頃からほとんど植物には興味を示さなかったぼくも、齢を重ねるごとに少しずつその存在を意識するようになってきた。といっても、庭作りに夢中になったり、植物の名前を覚えようとするわけでもく、ぼんやりと彼らを眺めているにすぎないのだけれど。

具体的にどの範囲までを植物とするのかその定説はまだないようだが、陸上の植物は種子植物、シダ植物、コケ植物の3群に分けられていて、水中で光合成を行う藻類は地球に誕生した最初の植物であるといわれている。一般的には植物は太陽の光を使って炭水化物を合成する光合成によって生命を維持している。そして、二酸化炭素を取り込んで酸素を供給する。だから植物は酸素のつくり手として、地球上の動物の生存に欠くことのできないかけがえのない存在でもある。巧妙な生命力をもつ植物は、群生することで過酷な環境でも生き延びてきた。群生には二つの意味があるという。まず、群生することによって風や寒さに耐えられるという利点。そしてもう一つは自らが枯れても養分となることで種を繋いでいくという循環性の利点である。

地球上に最初に生命が誕生したのは約38億年前。原核生物から真核生物、そして多細胞生物というプロセスを経て、緑藻類から進化した陸生植物が出現したのは約5億年前。それから長い時を経て、やっと人類の先祖である霊長類が出現する。これが約6500万年前のこと。植物は人類の大先輩なのである。

人と植物の関係も実に多様。植物連鎖上の栄養源としてはもちろんだが、住まいの材料としての植物は、木材やさまざまな工芸品の素材となる。また、紙やパルプの原料や木炭などのエネルギー源として、はたまた鑑賞用のガーデニングや庭園で人々を魅了し、絵画や彫刻、工芸品、特にアール・ヌーヴォーで植物は主要なモチーフとなっている。 アール・ヌーヴォーの代表的作家とされるエミール・ガレやルネ・ラリックなどの工芸品は根強い人気があって、国内にも収蔵されている美術館は少なくない。作品を見ると、そのほとんどが自然界の造形物から着想を得ていることがよく分かる。さまざまな技法がそこに精緻に編み上げられ、自然界のエッセンスが暮らしを彩る幅広い工芸品に応用展開されている。それら濃密な装飾群に囲まれていると、自然美を希求する人間の情熱に圧倒されてしまうのだが、美術館の幻想的な情熱の森をくぐり抜けて館外の庭園に出ると、そこには正真正銘の自然が在って、これはやっぱり適わないや、と思ってしまう。

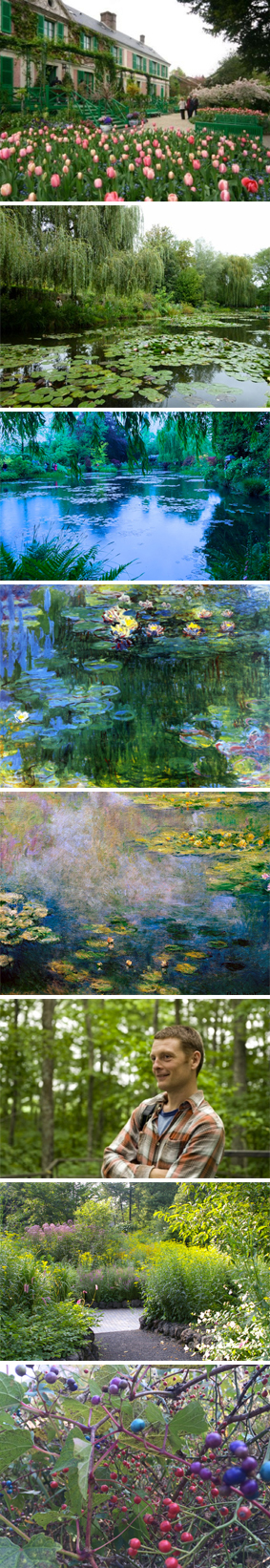

『睡蓮』の連作で知られる画家クロード・モネは、晩年を過ごしたパリ郊外ノルマンディー地方のジベルニー村の自宅の広大な庭園に情熱を注ぎ、創作以外のほとんどの時間を庭仕事にあてていたという。丹精こめ慈しんだ庭は、彼の創造の源であり、「生きたキャンバス」、「生きたアトリエ」とも呼ばれている。作品のモチーフとなった池や、手入れのゆき届いた素晴らしい庭園は今や観光名所となっているが、モネはこの庭を作り上げるために実は絵を描き続けていたと言われるくらい私財を注ぎ込んだそうだ。庭に3つの温室を建て、6人の庭師を雇って世界中からめずらしい植物を集めるなど、まさに絵を描くように彼が情熱を傾け作りあげた庭園は「パレットのような庭」とも「生きた美術館」とも評され、この庭こそが彼の最高傑作だったのではないかという気さえしてくる。日本では造園家や庭師のことを園丁(えんてい)といったりする。これは人に使われて働く男の意味で、使丁(小使い)、廷丁(廷吏(ていり)の旧称)、馬丁(馬の世話をすることを仕事とする人)などに類する呼び名のようだが、モネは最初で最後の園丁画家と呼んでもいいかもしれない。

ところで山梨の清里にある萌木の村では、山野草ガーデンが着々と植栽中である。10年計画で着手されたこのガーデンは今年で4年目を迎えるが、次第に全容が見えはじめてきた。機械に頼らず、あくまでも人手によって巨石を割り、形を整え、美しく丹念に積み上げては次々と花壇が作られている。(短いけれど、その萌木の村ナチュラルガーデンの動画がここに紹介されている)

この山野草ガーデンを一から監修してきたのが、イングランドからやってきた園丁であるポール・スミザーさん。彼はそれまで一般的には見向きもされなかった日本の草木を甦らせ、四季折々に植物の命を躍動させるその庭作りは「自然より自然らしい理想の庭」と評されている。その彼が、なぜはるばるイギリスから日本にやって来て活動しているのか。その経緯をぼくは萌木の村の村長である舩木さんから教えてもらった。

元々、明治以降の日本の造園技術は素晴らしいもので、それをこぞってヨーロッパ、特にイギリスは吸収し、保存に務めてきたという歴史があった。ところが本家である日本の庭園は、その後、自然の摂理から離れた見栄えを優先する方向にシフトしてしまい、雑草とひとくくりにされた数々の草木には目もくれない庭作りが蔓延してしまった。しかし、日本には四季があり、南北に長い地形には2,500種を超える固有種が自生している。バークシャー州生まれのスミザーさんは園芸の基礎を学んだ王立園芸協会で、運命的な出会いをした日本の草木に一目でとりこになってしまった。日本が草木の宝庫であることは今も変わりはない。スミザーさんはその憧れの国に日本から伝わった造園技術を携えて19歳の時に来日して以来25年間、理想の庭作りを目指して精力的に活動してきた。彼の庭作りに対する哲学はシンプルなもので、「植物に合わせた居場所を用意すること」これに尽きるのだという。あくまでの自然の摂理にそった美しさを大切にしている。また、庭作りにおいて葉を食い荒らす恐れもある鳥や虫なども大切な来客として迎え入れている。なぜならさまざまな生き物が集う光景こそ理想とする自然の姿に近いからだ。スミザーさんらが作りあげていく萌木の村の山野草ガーデンも、明治の園芸を彷彿とさせる理想とする自然の姿に次第に近づいていくことだろう。

緑地は生命の営みを育む揺りかごのようなもの。これら緑地がもたらす恩恵は計り知れないが、この緑地に関して中沢新一さんは興味深い論考を展開している。それは『イコノソフィア(聖画十講』[河出書房新社刊]の第一講の中国の書について考察された「書」の中に見つけ出すことができる。中国には森がないし、林がない。あの広大な国土のいたるところは農耕地として耕されつくされていると。しかし、ヨーロッパではかならず農地の一角には耕されつくさない草地や灌木や林や森を残しておくことを、彼らの自然思想や技術思想としてきた。それは、大地を全部耕しつくし、その合理的な思考法を徹底しすぎると、大地の表面に生きる人間は窒息してしまうから、人間の理性に侵されない無意識の領域を大地にも残しておく必要があると考えられていたのだという。ここから森の中に棲むさまざまな妖精をめぐる物語や詩が生まれてきた。この感覚はぼくら日本人にもとても理解しやすいものだ。面白いのは、ここからこの講のテーマである「書」に向かって思考がスリリングに展開されていくところだ。つまり、中国ではヨーロッパとはまったくちがったやり方で「意味」の空間が開かれてきたというのだ。漢字は藪地など残さないけれど、そこではあらゆる森羅万象が漢字の形象で表現され、まさに漢字によって無数の植物のように生い茂ってくる「意味」の森がつくりあげられている。それは魂が呼吸するための、もうひとつの意味の森。そして、それはあらゆる命を包み込む森となる。

なぜ木々に囲まれると心地よいのだろう。森林浴の効果として、樹木が発散するフィトンチッドと呼ばれる物質が作用していて、森林の空気は身体にやさしいし、香りがリラックス効果をもたらし、枝葉の1/fの揺らぎで視覚的な安らぎも与えられるとかいろいろあるのだろうが、実は植物の多様性にその秘密がかくされているのではと密かに思ったりもしている。ぼんやりと風にそよぐ梢や花々を眺めていると、数えきれないほど多様な命の群れに囲まれているぼくら人間だって、結局はそこに連なる命のひとつにすぎないことを実感する。そして、岩陰で懸命に葉を伸ばす草花に健気さを感じとったり、仰ぎ見る巨木や古木に畏怖したり、あぁ、なんてきれいな花なんだと歩みを止めたりする。それらに通底しているのは、深い多様性の森に包まれているという感覚だ。植物は何もしゃべらないし、近づいてもこない。いつも同じ場所で微動だにしないが、季節ごとにおもいおもいのいでたちを見せながら、自然の摂理に巧妙に対応しながら生きている。ぼくらはその折り重なる命の厚みに心震わせ、そこから流れ出る命の気流を掬っては呑み干しながら考えるのだ。独りで生まれて、独りぼっちで死んでいく。生命活動はスタートもゴールも本来孤独なもの。それは厳然たる事実。なにも特別なことではないのだが、その孤独を背後からそっと支えているのは、自分も膨大な生命の輪に連なっているんだという安堵感に他ならない。