因果交流電燈のひとつの青い照明

つい先日、ある時期親しくしていた友人がこの世を去った。毎年一人づつ…。ここ数年、ぼくはこんな喪失感を味わっている。2004年にぼくがブックデザインを担当した、中沢新一さんが主宰するゾクチェン研究所通信「Sems=セム」6+7合併号の巻頭には中沢さんのこんな言葉が添えられている。

人間はいつも「途上」にある生き物だ。

生きているときも、夢を見ているときも、

死を迎えたときも、

そして死でさえ最後の終着点ではなく、

死後の「心」は「途上」の旅を続けるのである。

だから途上の旅人となった友人、知人たちは一足先に出発しただけなんだ、と思うようにしている。きっといつか、何処かで、彼らには再会できるはず。「何だよ、待ちくたびれたぞ!」なんて懐かしい声で呼びかけてくれるに違いない。人間はたった一人ぼっちで、地球上もっとも未熟な生物としてこの世に生まれてくる。そして、現世から去るときも一人ぼっち。人間は宿命的に、個という存在から抜け出ることのない生物として綿々とせわしく明滅を繰り返している、賢治の語り出すひとつの照明にすぎないのだ。

わたくしという現象は

仮定された有機交流電燈の

ひとつの青い照明です

(あらゆる透明な幽霊の複合体)

風景やみんなといっしょに

せわしくせわしく明滅しながら

いかにもたしかにともりつづける

因果交流電燈の

ひとつの青い照明です

(宮沢賢治『春と修羅』第一集・『序』より一部抜粋)

頼りなげに宇宙空間にぽつんと浮かぶこの星の表面に生息する無数の生命。人間はその夥しい生命群のたったひとつの生物にすぎないのに、一人ぼっちじゃなく、常に何かと結ばれているような不思議な感覚に包まれるのはなぜなんだろう。森羅万象、あらゆるものに連なっている自分という存在。そのことをもっとも分かりやすいかたちで認識させてくれるのが、友の存在だ。後天的な条件下でまったく偶然出会った人々の中から選び、選ばれし、縁(えにし)の結び目。そして、結んでは、また解されいく友情という名の結び目がある。では残り少なくなった、ぼくの結び目の話をしよう。

芦澤泰偉くんと初めて出会ったのは、ぼくが19歳になって間もない頃だった。初めて上京し、入所した美術研究所にすでに彼は在籍していてすぐにぼくらは親しくなったのだ。泰偉は「やすひで」でなく「たいい」がしっくりくるため、ぼくは40年以上、二つ年上の彼を「あしざわ たいい くん」と呼びタメしてきたが、静岡の温暖な風土で育った大らかな彼は、それを嫌な顔ひとつせずに許してきてくれた。彼の長所のひとつは、その人懐こさだ。どんな人の懐にも猫が甘えるように潜り込んでいける才能をもっている。そんなことを言えば「俺にも選択する権利くらいある」と彼は反論するだろうが、だいがいの人はその人懐こさに思わず心を開く。誰にでも備わっている能力ではない。

芦澤くんは肩まで届くような長髪をなびかせ、足より細いブラックジーンズを穿いて、パイプを咥え、いつもセカセカした様子で所内を歩き回っていた。この頃の彼の描くデッサンやクロッキーには、独特な彼らしいクセのようなものが反映されていた。何でもこの研究所に来る前には、芸大・美大受験予備校の名門を呼ばれていた「すいどーばた美術学院」にいて、コンクールで1位をとったこともある強者だったそうだ。この「すいどーばた美術学院」は美大受験予備校の大御所で、受験生数も日本一だったから、ここで1位をとることは当時の受験生にとっては大きなステイタスだった。

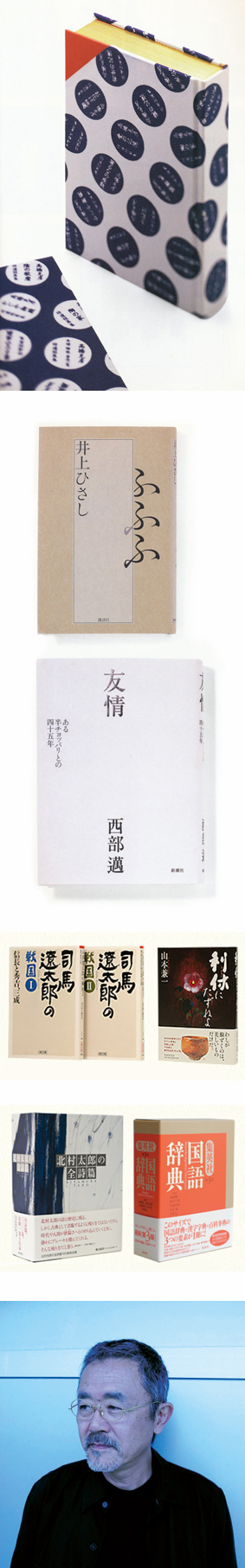

彼のデッサンには極めた画風のもつ、そんなある種風格のようなものが漂っていた。意識的に力を抜いた部分と濃密な部分を巧妙に対比させる手管をすでに彼は熟知している風だった。その後、装幀家、芦澤泰偉として名を成すまでになったわけだが、面白いもので、あの頃のデッサンのクセはしっかりと彼の書籍デザインにも反映されている。当時の彼を知るぼくにはそのことがよく分かる。本人が意識することもなく結果として自然に滲み出してきてしまうような、こうしたクセを「個性」と呼ぶなら、彼の装幀は十分に個性的なのである。

1日15時間近く「描く」という行為に充てる日々を過ごしていたあの頃、表通りでは学生運動によるデモの嵐が吹き荒れていた。もちろん時代に渦巻くイデオロギー運動からぼくらも無縁ではいられなかったけれど、少なくともあの真空地帯のような研究所にいる間は、「描くという行為」にぼくらは集中することができたのだった。その「描く」ことの優先順位はいささかも揺らぐものではなかったが、同時に表現というものの有り様が大きく変わりつつあるという予感に包まれはじめてもいた。1969年という時代にはそんな空気感が漂っていた。

実技修練のあと、今度は思考修練だとばかりに、夜通し研究所で行われる美術談義や思想的討論に耳を傾け、ときには恐る恐る発言したりして、アパートに戻らずにほぼ連日徹夜していたぼくらは、夜が明けると腫れぼったい目をして隣りにある新橋日石ビルに移動する。このビルの地下には格安で朝食セットが食べられるレストランがあって、仕送りで細々と貧乏暮らししていたぼくらはここの常連となっていた。腹ごしらえした次に向かうのは、銀座にある格安サウナ。得体の知れない朝帰りの怪しいオヤジたちに囲まれて汗を流したぼくらは湯船に浅く浸かり、寝そべってしばらくウトウトして過ごす。それからまだ寝足りないボーッとした頭のまま、午前中デッサン実技が予定されている研究所までトボトボと歩いて戻っていくのだが、信号待ちの間に立ったまま眠ってしまったり、我慢出来ずに通り道にある日比谷公園のベンチに座ってひと眠りしたりしたことも度々あった。あるときは芦澤くんが眠ったままベンチから転げ落ち、丁度通りかかった観光客の外国人たちに笑われたことなんかも、微笑ましくも懐かしく思い出される。

結局ぼくらは揃って芸大受験に失敗し、次のステップを模索しなくてはならない時期を迎えてしまった。彼はそのまま東京に残って美術活動を模索し続け、ぼくはすべてをリセットしようと一旦郷里に戻ることを選択した。こうしてわずか2年足らずの青く濃密な時間を共に過ごしたぼくらは離ればなれとなるのだが、この頃の芦澤くんから送られてきた手紙が残っていた。酔いにまかせて書き綴った数枚の便箋には、励ましと諫めと友愛の心情が熱く綴られていた。

「小林は油絵をかく人間ではないし、デザイナーとか音楽家とか詩人だと思う。」

とすでに彼は今のぼくを予見していた。それから手紙ではこんな誘いも。

「一緒に米国の大学へでも行こうと思うがどうだ。州立大学の美術部だったら14万ぐらいの入学金ですむし、今年一緒に会話をならったら来年の秋には渡米できると思うぞ。…中略…そして、4、5年たったら一緒に俺の親戚のインテリア会社に入ろうと思うがどうだ。精神的に俺と小林はホモだと思う。小林は美少年だと思っている。」

当時の彼から見たら、ぼくは都落ちした友人。そのくせプライドは恐ろしく高く、繊細過ぎる。このままではあいつは駄目になってしまう。これだけは言っておかなくては、という切迫感が手紙からは伝わってくる。あれから40年も経ってこの手紙を改めて読み返してみると、当時の若者たちを席巻していたぶっきらぼうな左翼的物言いをまとってはいるが、彼の優しさにぼくは遅まきながらやっと気づくのだった。

こうしてぼくらは美術を志す二十歳前後に出会ったのだが、その数年後日本にも上陸してきた、1960年代から1970年代にかけての世界的前衛芸術運動「概念芸術」の出現によって、その運動に失望したぼくと、逆に活動に身を投じることを決意した彼とは、いったんそこで別々な道を歩むことになったかにみえた。芸大受験に失敗したこと、そのことが逆にお互いの人生に意味をもたらしていけるような生き方を目指して…。ぼくは都落ちして以来、それからずっと郷里の山梨での暮らしを続け、気づくといつしかデザイン活動を開始していた。ところがその後、芦澤くんも編集者・松岡正剛氏が中心となって設立された「工作舎」に出入りして雑誌『遊』のブックデザインなどしていることを人伝に知った。以来、デザイン会社に籍を置いて本格的にデザイナーとして活動をはじめた彼とぼくは、奇しくもまた共に、デザイナーとして同時代を別々な場所で歩みはじめたのである。

ぼくはジャンルを横断するようなグラフィックデザイナーになりたいと考え、幅広い活動を意識してきたが、50代以降はブランディングの仕事が増えはじめ、パッケージデザインが仕事の中心となってきた。一方、芦澤くんは30代からブックデザインを仕事の中軸に据え、一貫して装幀家として活動してきた。彼の仕事量は凄まじいもので、文庫・新書・単行本など手掛けた装幀は約9000冊にのぼるとゲスト出演していた「西部 邁ゼミナール」で語っていた。確かに彼は研究生時代から書籍フェチな傾向が強かったから、装幀家へと至る道は必然だったのかもしれない。

それからぼくらが身を固める前後の交流や、ぼくが会社を立ち上げた際のお披露目パーティに駆けつけてくれたりと、人生の節目節目で互いの岐路を確認し合うような程よい距離感を保ちながら付き合ってきた。逗子の自宅から通っている彼の銀座オフィスに、ぼくは上京した折りに気が向くと顔を出すこともあって、食事をともにしたり、行きつけのバーに誘ってくれたこともあった。しかし1時間もすると、いつも彼は唯の酔っぱらいおじさんになってしまい、「武田節」など聴かされて終電に乗り遅れるなんて羽目になるものだから、下戸のぼくとしては極力酒席は避けるようにしている。

彼の装幀はスタイルを押しつけてくるようなタイプの意匠ではない。あくまでもその発想の出発点は、著者の世界に定められている。ところが、思想から言葉、言葉から文字、文字から形へと、イメージをデフォルメさせていくプロセスで、実に彼特有の日本的佇まいをもつビジュアルが生み出されてくるのだ。ぼくは彼の装幀した書籍を眺めるたびに、研究生時代に彼が描いていたクロッキーを思い出す。描き込みと省略のバランス感やクセ、そして呼吸のようなものがまったく変わっていないのだ。ぼくらは好むと好まざるとに関わらず、等しくモダニズムの洗礼をうけている。そして、それを意識的に組み込んだり、壊したりしながら時代と切り結ぼうと試みる。

芦澤くんは口癖のように冗談めかして「俺は右翼だから」と言ったりするが、ぼくはそれを日本人であることを深く自覚しながらモダニズムと向き合おうとする彼の決意表明だと解釈している。あるいは、それは日本固有の文学的風景を希求する視覚化への途上の旅と言い換えてもいいのかもしれない。一見、実にフレキシブルに、そして自在に浮遊しているかのように見える芦澤泰偉の造本群は、粘度の高い古(いにしえ)への郷愁によって連結されているようにみえてくるのだ。この一点は実に頑強に貫かれていて、彼の表現を根本から支えている。その彼のまなざしの遙か先にあるのは一体どんな風景なのか。郷里の原風景か、はたまた学生時代に吸収した幾多の物語が見せてくれた文学的光景か。長じてから集積した旅の風景も折り重なっているのかもしれない。

ぼくらは会えば、いつもたわい無い馬鹿話に終始する。しかもそれは以前話したことも忘れたかのように、何度も飽きることなくリフレインされる。まるで向き合って真面目顔で語り合うことを避けているかのように…。「これで、いいんだ。」「これが、いいんだ。」それがぼくらの暗黙の了解。いろんな形の友がいる。いまさら親友なんて呼び合う気恥ずかしさもある。しかし、それぞれの人生の錯綜する人間関係の中で、なぜか切れることのなかった細い、実にか細い糸で結ばれた旧友という存在は、めったに会う機会なんかなくたって「一人ぼっちじゃないぞ」と、いかにもたしかに瞬き続ける、因果交流電燈のひとつの青い照明なのだ。

※月1回のペースで投稿してきた当ブログを今後は2ヶ月に1回にペースダウンいたします。