ポールっていい奴なんだ

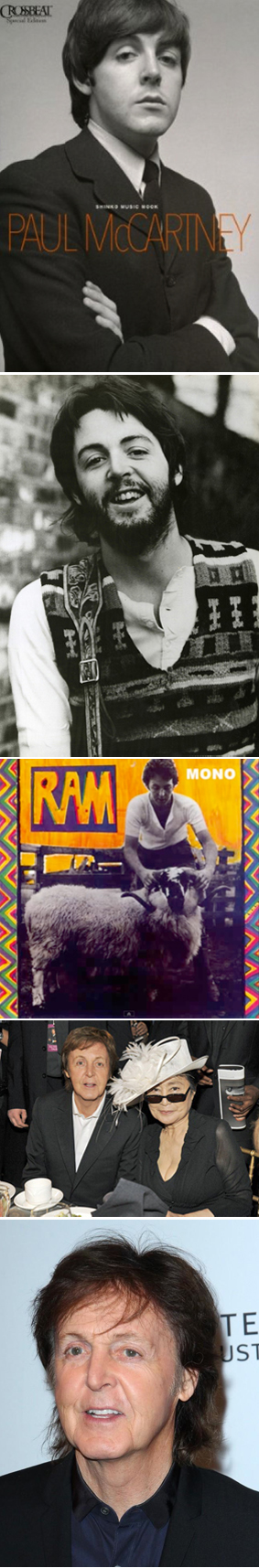

来月、ポール・マッカートニーの単独来日公演の開催が決定した。好評だった昨年11月の11年ぶり来日コンサートツアーに続く公演で、しかも今回は初めての屋外会場だという。

ぼくは昨年のコンサートツアーに先立ち、湯川れい子さんがポールにインタビューをしてる映像を偶然見たのだが、その時のポールの肉声は歌声のイメージと違いかなりハスキーなボイスだった。以前、松任谷由実の話し声を聞いた時にもボーカルイメージからかけ離れたガラガラ声だったので驚いたことがあったが、長年声帯を鍛え上げたボーカリストは、日常的にはこのような掠れた声になるのだろうか。そう、そう、確か高音まで澄んだ歌声を聞かせてくれる小田和正も話し声は決して高くなかった。生来の身体特性に恵まれているという条件付きであっても、人間の身体に備わったキャパシティは、鍛え方次第で驚くほどその能力を発揮してくれる。やはり何事も使わなければ退化してしまうのは自然の理なのだろう。

さて、ビートルズといったらポール抜きに語ることはできないけれど、彼は常にジョンと比較され、ポールの作る曲はメロディアスなだけで内容が浅く、商業主義的とか揶揄されることも少なくなかった。(『ギネス世界記録』によれば、ポールは「ポピュラー音楽史上最も成功した作曲家」として認定されている)

若い頃は何事も難しく考えてしまう傾向が強い。真実は屈折していて複雑なものなんだと勝手に思い込み、若者は思考の堂々巡りをくり返す。でも、実は真実なんて主観的なもの。すなわち、知識や経験、そして関係性や偏見などが入り交じっていて、実は人の数だけ真実は存在するのではないか。そして人は一回しか自分の人生を体験することはできないし、実体験としてその一回きりの人生からしか人は学ぶことができない(しかもそれは途上の人生なのだ)。

やがて人は体験を重ねながらさまざまな挫折をくり返すと、深いと思い込んでいた複雑性に対して次第に懐疑的になってくる。できることなら素直でいいじゃない。単純で飾り気や無駄がなく、純粋でシンプルってことは実は素晴らしいことなんだと思えるようになってくる。同時に、それを会得することはとても大変難しいことなのだということも…。

このインタビューで聞けたのはほんの数分間のやりとりだったけど、その時ぼくは「案外、ポールっていい奴なんだ」と思った。実は彼はすごく素直でシンプルな人なんだという印象を強く受けた。だからぼくはここでポールに謝りたいと思う。これまであなたをお気楽ミュージシャンとして軽んじてきたこと、申し訳なく思います。本当にごめんなさい。

もちろん軽んじてきたといっても、その才能には敬意を表していたし、好きな曲だって数え切れないほどある。「イエスタデイ(Yesterday)」や「ヘイジュード(Hey Jude)」は言うに及ばず、10代の頃、ぼくは彼の曲を何度口ずさんだことだろう。

それに、楽天的に見えたポールの人生だって、実は挫折の連続だったともいえる。最初の妻となったアメリカ人の写真家リンダ・ルイーズ・マッカートニー(Linda Louise McCartney)を病によって失ってしまったポール。盟友ジョン・レノンの死に計り知れない衝撃を受け、死後の数ヶ月間自宅にひきこもり続けたポール。ビートルズ解散後はジョンを意識したソロ活動を模索したり、ビートルズへの絶ちきれなかった想いを色濃く投影したバンドを結成したり、ビートルズ燃え尽き症候群、あるいは解散後遺症ともいえる長いトンネルをくぐり抜けてきたポール。

コダック社の縁者で写真家だったリンダを最初の伴侶に選んだポールは、前衛芸術家だったオノ・ヨーコをパートナーとしたジョンを意識してのことだと当時指摘する声も少なくなかった。たしかにそうした背景はあったのかもしれないが、リンダとの共作アルバム「Ram」は今も印象に残るぼくの好きなアルバムだったし、ここではポールとはまた違うリンダの才能も感じとることができる。このアルバムに収められている「Dear Boy」などは今聴いても少しも色あせてないし、ビートルズ時代のポール作「Eleanor Rigby」と較べても遜色のない名曲だとぼくは思う。

確かに当時のビートルズは女の子を夢中にさせるアイドルバンドだったけど、YouTubeでちょっと「Eleanor Rigby」を聴いてほしい。こんな歌詞を今のアイドルグループが書くだろうか?

*

The Beatles – Eleanor Rigby (1966)

エリナー・リグビー信女

ねえ、ごらんよ、あの孤独で身寄りのないひとたち

ねえ、ごらんよ、あの孤独で身寄りのないひとたちを

エリナー・リグビーは教会の結婚式のあとの

お米を拾って夢の中で生きる

ドアのそばの瓶にしまった顔をつけて窓のところで待つ

だれのための顔か?

孤独で身寄りのないひとたち、みんなどこから来たのだろう?

孤独で身寄りのないひとたち、帰る先はどこなのだろう?

マッケンジー神父がだれも聞かない説教の原稿を書いている

だれも彼を訪ねない

ほら、ひとりぼっちで夜、靴下の繕いをしてる

心にかかることは何なんだろう?

孤独で身寄りのないひとたち、みんなどこから来たのだろう?

孤独で身寄りのないひとたち、帰る先はどこなのだろう?

ねえ、ごらんよ、あの孤独で身寄りのないひとたち

ねえ、ごらんよ、あの孤独で身寄りのないひとたちを

エリナー・リグビーは教会で死に、その名も埋葬され忘られる

葬儀にはだれも来ない

マッケンジー神父は手の汚れを拭きながら墓地から戻る

だれひとり、救われなかった

孤独で身寄りのないひとたち、みんなどこから来たのだろう?

孤独で身寄りのないひとたち、帰る先はどこなのだろう?

(訳:岩谷 宏)

*

ぼくはジョンとポールと言えば、反射的にスティーブ・ジョブズとビル・ゲイツを思い浮かべてしまう。マイクロソフトを創業したゲイツはフォーブス世界長者番付連続の世界一とか、金の亡者みたいな烙印が押されてしまい、早期に引退して慈善団体、ビル&メリンダ・ゲイツ財団を通じて国際団体「ワクチンと予防接種のための世界同盟」に民間では最大規模の寄付したり、途上国のエイズやマラリア、そして結核の根絶や教育、識字の水準改善などに尽力している。にもかかわらず、悪役イメージがどうしても払拭できない、考えたら随分可哀想な実業家ではないか。射殺されてからさらに神格化された感のあるジョンに対して、ポールだってなかなかお気楽ミュージシャンの烙印を消し去ることは容易でなかっただろうから、bad imageが定着してしまった可哀想なミュージシャンの一人として認定してあげたいくらいだ。

ところで生前ジョンがローリングストーン誌のインタビューで、ポールの演奏能力について語っているYouTubeの音声訳動画が投稿されていたが、そこからは二人の等身大の関係が垣間見えて、これはなかなか面白かった。

ジョン曰く、「ポールは作曲とボーカルには過剰とも言える自信をもっていて得意げなんだけど、ぼくに言わせたらたいしたことはない。でも、ポールは自分の演奏能力に関しては引っ込み思案だけど、ぼくは彼の演奏能力はたいしたものだと思っている。特にベースの演奏は、今のロックのベースプレイヤー達のやっていることは、ほとんどポールがやり始めたことだと言っても過言ではない。だからこの場を借りてポールに言いたい。ポール、君の演奏能力はたいしたものだよ。もっと自信をもっていい。だけど作曲とボーカルに関してはもう少し謙虚になった方がいい。」日本では細野晴臣という名ベースプレーヤーがいるが、細野も確かポールの手腕を高く評価していた。

また別な動画では、当時、脳腫瘍で闘病していたジョージハリソンをポールが見舞った時のことを話していた。3、4時間ポールとジョージは二人だけで手を握り合いながら昔の思い出を語り合ったそうだ。ビートルズ最後のライブパフォーマンスとなった模様をおさめたドキュメンタリー映画『レット・イット・ビー』(Let It Be)では、ポールは最年少のメンバーであるジョージに対していつも厳しく接している様子が残されている。時には兄のように、そして時には父親のように…。それに反抗し、ポールに対して苛立つ当時のジョージの姿も記録されている。

しかし、内容が何もないビートルズのオマケメンバーみたいなジョージのイメージは、ビートルズ解散後満を持して発表された初の3枚組ソロアルバム「All Things Must Pass」で見事に払拭された。「Here Comes the Sun」や「While My Guitar Gently Weeps」はジョージ作としてつとに有名な曲だけど、このアルバムにはぼくの一番好きなジョージの曲「Run of The Mill」も収録されている。寡黙で気難しく、志も高かったジョージ。そしてあまり知られてないことだが、実は独特のユーモアセンスも持ち合わせていたジョージ。2001年11月29日没。享年58歳。

また、ポールとオノ・ヨーコは長い間不仲が定説化されていた。しかし2013年の米情報誌「ローリング・ストーン」の電子版では「時が癒しを与えてくれた」というポールの発言とともに両者は和解し、亀裂は修復されたようだと報道されている。

さて、ポールのお気楽ミュージシャンイメージは、彼がビートルズ時代からとても愛くるしかっことと無縁ではないと思う。自己主張を前面に押し出そうとした時期には髭もじゃ顔でワイルド感をアピールしたこともあったが、やっぱり愛くるしさが彼の本来の性格に一番フィットしている。さすがに71歳となったポールには皺も年相応に刻まれているので、愛くるしいという言い方にはちょっと無理があるかもしれないが、原型は生来の愛くるしさをとどめていて、はやりそれは素直でシンプルなその性格に相応しい風貌だと思う。

30年、40年。時間の経過というものは人間をどんな風に変えていくのだろう。あの頃いくら目をこらしても見えなかったことが、時を経たら次第に見えてくることがある。またあの頃の自分を俯瞰している今の自分がいるかと思えば、記憶が分断されてしまい、いくら当時の自分を思い出そうとしても叶わないこともある。まったく変わっていない自分がいるかと思えば、すっかり生まれ変わってしまったと思える自分だっている。時間の経過はさまざまな個別的な出来事や記憶を浄化し、変化させたりするけど、病床のジョージと彼を見舞うポールの二人、そして和解したポールとオノ・ヨーコとのツーショットを見ていると、それまで彼らの間に起こった全ての事柄は、つまるところこの「現在」を静かに受け入れるためのプロセスとして存在すればそれでいいのではないかという気がしてくる。どうしてこうなったのかなんて考えない。ただ静かに「現在」を受け入れるだけでいい。最後にぼくの数え切れないポール・フェイバリットナンバーからほんの少しだけ…。

I’ll Follow The Sun

Here There and Everywhere

The Long And Winding Road

Blackbird

Your Mother Should Know

Another Day

Uncle Albert

My Love

(My Love の動画にはリンダとの間に生まれたファッションデザイナー、ステラ・マッカートニーとおぼしき娘とのスナップもたくさん掲載されている)