岩(ROCK)の上にも50年

清里ROCKの誕生は1971年。創業者の舩木上次さんが若干22歳の時だった。酪農場を中心とした開拓地であった清里に若者たちが集い、夢を語り合う場所をと考えた上次さんは、大きな岩の上に小屋のような建物を完成させた。標高1,200mの高原に生まれたその小さな喫茶店を、大好きな音楽だったロックと岩を掛け合わせてROCKと命名。以来、お店は幾多の山と谷をくぐり抜け、50年という時を刻んで清里の大地に根を張りながら、今では引きも切らず多くの人びとが集う「萌木の村 ROCK」として成長し続けている。

上次さんはとびきり大きな夢を抱いてきた。そのバックボーンとなっているのは清里の父と呼ばれているポール・ラッシュ博士の教えだった。ポール・ラッシュ博士は「食糧、保健、信仰、青年への希望」を柱に、敗戦後の清里に理想の地を構想した。戦後日本の思想的潮流だった「向都離村」に抗うように、僻地の山村こそが日本の希望の光であると、理想の農村実現に心血を注いだポール博士。その信仰の拠点となったのが清里聖アンデレ教会だった。教会は清泉寮(清里と大泉にまたがる場所に建つことから清泉の寮と名付けられた)の下に建っている。70年代、まだこの教会での結婚式は年に1〜2組だったそうだが、ぼくがこの教会で式を挙げた前年に、ぼくより1歳年上の上次さんも式を挙げていたことをずいぶん後になって知った。司祭は教会の創生期を支え、長靴を履いた司祭と呼ばれた武藤司祭。ぼくは何度も清里に通って心得についての説教(コリント人への手紙-13章が主題だったような…)を受けた記憶がある。そして、レンゲツツジが満開の春、式を終えて教会を出るときに祝ってくれた地元の子どもたちのフラワーシャワーも微笑ましくも懐かしい思い出となっている。

この清里で萌木の村を開村し、希望の種を蒔き続けてきた上次さんの元では、いま多くの仲間がこの希望の村を共に支えている。そして、2017年にはその仲間の若手のホープ、三上浩太さんが27歳でROCKの総支配人に抜擢され、新しいROCK時代の幕を開いた。早速リニューアルされたROCKサイト内に創刊されたWEBメディア「ROCK MAGAZINE」で、ぼくは三上さんのインタビューを受けることになったのだが、数年前の記事となるがそのインタビューを推敲・添削して以下に転載する。

ROCK MAGAZINE Vol.02

ROCKの若き総支配人・三上浩太が「今会いたい人」「話をしたい人」に声をかけて、飲食店という枠を超えた話をするシリーズ「三上が聞く」。第2回は山梨県甲府市でデザイナーとして活躍しているBOSCOの小林春生さんにお話をうかがいました。

小林春生さんは80年代からROCKの社長・舩木上次と交流があり、2017年の新店舗建設の際には新しいROCKのロゴをデザインしてくださった方。そんな春生さんに改めてデザインの話、仕事の話を三上が聞きます。

◎もうROCKから仕事は来ないだろうと思ってた(笑)

三上 春生さんには今回ROCKの新しいロゴをつくってもらったり、すごくお世話になっています。火事からの再建のとき、ギリギリになってロゴをどうするかって話になったんです。それまでのロゴももちろんあって、みんなもそれに愛着を持ってたんですけど、社長(舩木上次)が「春生さんに新しいロゴを頼む。それしか考えられない」って言い出したんです。

小林 ふしぎな人だよねぇ、舩木さんって。僕は以前舩木さんと仲違いしてたんだよね。というか、一方的に僕が批判してたんだけど。萌木の村の経営手法に関して「舩木さん、どうしてそんなことするんだろう?」って疑問に感じていた時期があって、ガッカリしちゃったんです。「そんな人だったの?」って。そこで、愛の鞭のつもりで檄文FAX(当時、舩木さんはメールもしてなかった)を送ったんです。舩木さんはそれに対して何の反論もしなかった。そんなことがあって、10年くらい経ってたわけ。だから、もう二度と仕事は来ないだろうなって思ってた(笑)。

三上 社長はたまに迷走するときもあるんですよね。たまにですけど笑

小林 いろんな人に惚れやすいのかもね、舩木さんって。それでその影響を受けたり、いろんなことを任せたりする。でも、自分でフッと気付くんだよね。違うなって。

三上 そうなんです。気付くんですよ。

小林 そうした経験や場数を踏んできたから今があるんだね。

三上 ただ、惚れやすいというのは、僕もそうかもしれないです(笑)。今回ロゴを春生さんに頼もうかって話になったときも、最初は僕、春生さんをよく知らなかったので「絶対、違うんじゃないかな?」って思ってたんです。しかし、会って語り合ってみたら「この人しかいない!」って確信しました。そもそも春生さんがデザインをはじめたきっかけはなんだったんですか?

小林 僕はもともと美術をやっていたんで、美術家になるつもりだった。それで新橋にある現代美術研究所っていう研究所に入って、ものすごく濃密な2年間を過ごした。そこには文化勲章を受賞した洋画家の福沢一郎先生や、芸大や多摩美で教授をしていた洋画家の杉全直さんなんかがきてマンツーマンで教えてくれる、ものすごく贅沢な学びの場所だった。ここに通っていた時間は僕の人生の財産となったんだ思う。だけど、そのころから勢いを増してきたコンセプチュアルアートという世界的な美術運動を見て現代美術に失望しちゃったんです。石をいくつか置いて作品としたりね。(こうした作風は後にモノ派と呼ばれたが、その代表的美術家のひとりである李 禹煥[リ・ウーファン、Lee U-Fan] は一時期この現代美術研究所に在籍していたそうだ)いわゆる観念芸術。「人間を豊かにしない、こんな美術ならいらないや」って思って、山梨に帰ってきた。でも、戻ってきてもやることはない。かといって会社員になるつもりもなかった。それで、何か食べる手立てはって考えたときにデザイン……その当時「デザイン」って言葉はまだあまり聞かなかったけどね。

三上 なんて呼ばれてたんですか?

小林 何だろ。図案屋さんとか版下屋さんとかかな?デザイナーって言うと、ほとんどの人がジュエリーですか?洋服ですか?なんて聞き返してきたからね。で、とりあえず甲府駅前に2坪くらいの小さな事務所を構えたんですよ。そうしたらぽつりぽつりと仕事が来るわけ。当時だとバスの差し込み看板なんかの仕事が入ってきたかな。本格的にいわゆるデザインの仕事をやるようになったのは24歳の頃。印刷関連の会社の人が地元企業(洋菓子メーカーのシャトレーゼ)の社長さんを紹介してくれて。そこの仕事をやるようになってからですね。

三上 じゃあ、デザインは独学ですか?

小林 ほとんど独学。いろんな人に会って話をすると、わかんないことだらけなんだけど、そこで「わからないです」っていっちゃうと失礼でしょ? だから、「はい、知ってます、知ってます」って言って、帰ってきて一生懸命勉強して……その繰り返し。だから僕には師匠はいないんだけど、現場の職人さんたちにはたくさん教わったなぁ。印刷屋さんでも製版屋さんでも、現場で働いてる最前線の人たちからいっぱい吸収した。あとはクライアントとなる人たち。反面教師もいたけどね(笑)。でも、商売の心得とかいろんなことを教わった。舩木さんもそのひとりだね。舩木さんからは90年代にいろんな仕事を依頼され、「ポール・ラッシュ100の言葉」という書籍も一緒に作ったんだ。でも、21世紀に入ってからは萌木の村の仕事は、このロゴの依頼をされるまでほとんどなかったんですね。

◎「いい仕事」が一番の営業マン

三上 そもそも舩木とはどういう出会いだったんですか?

小林 それもクライアントの方の紹介です。そのときも舩木さんはトラクターかなんかで長靴姿で働いてて。

三上 いつものスタイルですね(笑)。

小林 「こういう人が萌木の村っていうのをつくるって、山梨もまだこりゃ捨てたもんじゃないな」ってちょっと感動したんですよ。どうしてこんな社長然としてない、田舎の土木屋の親父さんみたいな人がこんな面白いものをつくってるんだろうって思ったんです。それはやっぱり、持っているビジョンだとか夢があるからなんだと思う。ビジョンが大きければ大きいほど力を貸してくれる人も集まる。それでまぁ、挫折もするんだけど、でも諦めないでやっていると何となく形ができていくんだろうね。思い続けるっていうのが大事なんだよね。

三上 小林さんはどういう思いがあったんですか?

小林 僕はイヤな人と仕事したくないって思いがずっとあったの(笑)。でも、なかなかそうはいかないじゃない。特に組織を相手にしてると。だけど、「できればそういう人のいないところで仕事していきたいな」って念じ続けていると、ふしぎなことにイヤだなと思う人たちがひとりふたりと減っていって、あるときに誰もいなくなるんだよ。それで、周りは「こういう人たちと仕事したい」って人だけが残ってくれている。そういうのってすぐにはできないから、10年計画でやっていましたね。

三上 仕事はどうやって広げていったんですか?

小林 いわゆる営業はしたことないんです。まずはきちんと仕事をすることですよ。いい仕事をしないと。いい仕事が一番いい営業マンなんです。なので、失敗したらアウト。次はない。あとは誠実にね。普通の人間としての礼を尽くして全力を尽くす。それでようやく自分が想定していた環境に近づいてきたから、歳を重ねたけど若い頃にもう一度戻りたいとは思わない。せっかくここまで来たんだから、もうたくさんだよ(笑)。ただ、僕はデザイナーって言われてるけどあんまり自覚がなくて、まだデザイナーが自分の天職だと思っていないところがあるんですよ。

三上 え、じゃあ何なんですか?

小林 わかんないけど。音楽も好きだし、美術も好きだし、建築も家具も好きだし、もしかしたらROCKの支配人とかそういうのもあるかもしれないよ?(笑)

三上 (笑)。

小林 でも、ずうっと途中なんだ、そういう気持ちがいつもあるんです。僕の場合は「人生」っていうのがまずあるんですよ。たとえば、こんな事務所なんてなくたってデザインの仕事はできるわけ。PC1台あればできるわけだから。だけど、人生のことを考えると労働時間ってものすごく大きな割合を占めてる。睡眠時間と同じくらい、もしかするともっと多くの時間を過ごすでしょう? 自分の身を置く環境ってとても大切だなと思っているんです。だから、自分が好きな環境で過ごせるようにしたいと考え続けていたらこんな事務所になったの。イヤな人と仕事をしたくないっていうのもそうだけど、起点はいつも「自分の人生にとってこれがいいのか?」っていう自問なんです。

◎「それをつくらない」という判断もデザインの仕事

三上 今回ROCKではまずロゴで関わってもらいましたが、春生さんの仕事は店舗やパッケージ、本など多岐にわたってますよね。

小林 ジャンルもいろいろだし、商品も本当にあらゆるものをやってますね。実は、東京のデザイナーって大変だと思うんです。人が多くて密度が濃いから、その分専門性を持たなきゃやっていけないところがあって、エディトリアルならエディトリアルの専門のデザイン、そのなかでも人文系、ファッション系と細分化されていく。そういうなかで自分の表現というのが限定されたりもするんだけど、僕らみたいに地方に野放しにされてると、そんなこと言ってられないので(笑)。まるごと全部やらないといけない。ビルの一部じゃなくて犬小屋作る大工さんみたいにね。でも、それが逆によかったと思うんです。本当はそういうふうにしなきゃいけないんですよ、デザインって。デザインを考えるっていうことは全体を考えることだから。それはマッチ箱や名刺でも、地域のグランドデザインでも同じだと思います。ありとあらゆる方向性があって、無数の方向性の中からどっちを向いたらいいかってことをまず考えなきゃいけない。そこを決めるのは直感ですよね。で、そういう直感って何もないところからは出てこない。無意識のなかに蓄積されているいろんな経験や自分の興味の集積があって、そういう土壌のなかからにじみ出てくる。そうやって出てきた直感を形に落とし込むのも、もう一つのデザインの作業。そこからは直感じゃなくて、精緻で理にかなったものをつくるとても地味な積み重ねの作業なんです。

三上 デザインっていわゆる“デザイン”をするだけじゃないわけですね。

小林 そう。視覚言語っていうか、そこに言葉やビジョン、そこにつながる考え方を反映させて視覚化するのが重要になる。あるいは、「本当にそれが必要なのかどうか」ということを考えなきゃいけないこともある。たとえば、こんな印刷物をつくりたいって依頼が来ても、もしかしたら、必要なのはそれじゃないのかもしれない。印刷物を作ることが目的じゃないわけです。認知されて共感され、購買意欲を高めたりとか、それによって得られるものが本当に求められるものなわけでしょう? だから、場合によっては「それは必要ない」って判断もあったり「必要なものはこっちじゃないですか?」って提案も必要になるかもしれない。だから僕は出来る限りクライアントと直接を仕事をすることを心がけてきました。代理店とかを挟むと、どんどん「本当に求めてるもの」というのが掴みにくくなる。情報が歪曲しちゃうんです。だから、「社長(最高決定責任者)に会えますか?」って聞いて会ってくれるところと仕事をしている。そうすることで、何を求められてるかっていうことが明確になるし、本当に自分ができることなのかという判断もできる。結果的にお互いのためにもなる。そこからしか始まらないですよね。それはROCKで働いている三上くんだって同じだと思う。

三上 確かに飲食店、接客業も同じかもしれないですね。本当に求められているものを見つけないといけない。

小林 いっしょですよね。経済活動って一般の生活者が支えてるものでしょ? ターゲットは全部生活者なんです。だから、生活者の生活感覚から出発しなきゃダメなの。それは時代によって変わるものもあるし、変わらない本質もある。クライアントが本当に求めるものと、そういう生活者をどうつなぐかというのがデザインの仕事だと思う。そういう意味で、デザインって受注する方も大変だけど、発注する側も同じくらい大変なんです、本当は。

三上 自分が本当に求めているものを伝えなきゃいけないわけですね。

小林 そう。自分のなかにある雑然とした考えを整理して本当に求めるものを明確にして、ビジョンも持っていないといけない。それを自覚している人はいいんだけど、ほとんどの場合はそれが分かっていなくて、「とにかくこれを売りたい」とか短絡的な着地点だけがあって、それを求めちゃう。長いスパンで見るとそれって全然一貫性がなくて統一感もないんです。そこからは本当の意味でのブランドは決して生まれてこない。こういうことをいうから「めんどくさいことばっかりいう人」ってよくいわれるんだけど(笑)。でもそれが結果的にはお互いのためになるの。そういうことを理解していただけない場合はお互いのためにお付き合いしない方がいい。舩木社長はそういうことがよくわかってる方だと思う。誰にまかせるかは俺が決めるけど、まかせたことには口を出さないってスタンスでしょ?

三上 そうですね。

小林 たぶん、いろいろ経験を重ねてきてるんでしょうね。企画を誰かに委ねるときには、これが一番効率的だし、それが事業に貢献してくれるってことも分かってる。

◎仕事が暮らしを破壊するグローバリズムの世界

小林 ところで、ROCKの新しいホームページ面白いなって思いました。新しい風が入ってきたという感じがして。

三上 ありがとうございます。

小林 スタッフのみんなも好意的に見てる?

三上 はい。いろんなスタッフが改めてホームページやSNSに積極的に関わるようになりました。もちろんこれから継続してやっていかないといけないんですけど、みんなが関わるような仕組みができた。

小林 そうそう、仕組みなの。完成したものはいらないんだよ。器をつくるというのが大事なんだよね。そこに何を盛るかというのはみんなが楽しみながらやればいい。三上くんもそうで、楽しんでる姿を見せるっていうのがすごく大事なことだと思う。そうすると周りも楽しそうだなって参加してくるようになるもんね。

三上 それはいろんな人の話で共通して感じることです。楽しまないとダメだっていうのは、舩木も、この企画でお話を聞いた人もみんないっている。大変だけど、楽しむことが結果につながっていくんじゃないかって今は思っています。

小林 そうやって続けることだよね。僕はデザイナーが天職とまだ思ってないって話をしたけど、いろんな人の話を聞いたり、本を読んで感じるのは、どんなことも実はつながっているということなんです。作家の村上春樹の小説にはよく井戸が出てくるでしょ? ぼくは思うんだけど、地中にはもうひとつの世界がある。そして、地表ではそれぞれバラバラな地点でも、ずっと掘っていくと地下水脈ではみんなつながってる。普遍性がそこにある。どこを掘るかっていうのは重要じゃないんです。だから、「何が自分の天職なんだろう?」「どこを掘ればいいんだろう?」って悩んでいる人がいたら、とりあえず今いるところから掘りはじめたらいいんじゃないかって思う。ただ、それで天職に行き着く人は何が違うかっていうと、水脈に行き着くまで諦めなかったこと。で、器用な人ほど途中でやめちゃう。ダメだダメだっていわれる不器用な人ほど続けるんだよね。もちろん岩盤にぶつかることもあるから、そのときは別な地点からまた堀りはじめたらいい。

三上 それは萌木の村で感じることです。バカか天才かじゃないとダメなんだと思います。小利口じゃダメなんだなって、社長を見ていると感じます(笑)。

小林 そうやって愚直に穴を掘るしかないんだよね。なのに、今いろんな企業が愚直さを切り捨てて短絡的な結果を求めてるから、労働力が消耗品みたいに使われちゃって、結果、仕事が暮らしを壊してる。一生懸命働いてさ、家族を養おうとすればするほど家計が苦しくなるっておかしいじゃない。本来、グローバリズムとは世界の一体化を目指す地球主義なんだけど、今は新自由主義(アメリカ流の無規制資本主義)をバックボーンとして、地球規模で経済活動を展開して自由貿易や市場主義経済を地球上に拡大させる思想になっている。そのグローバリズムが暮らしを壊しはじめてるのに、一生懸命働いて労働力がグローバリズムという仕組みを結果的に支えちゃってる。市場主義経済は世界を被ってひとつの形で統一しようとするから、ものすごく効率を求めるんだけど、そろそろ効率だけでものを考えることをやめないといけないと思う。数値化できない価値というのもあるのに、効率にとらわれるとそれが軽んじられちゃう。弱くて小さなものも全部含んだいろんなローカルな価値感が世界中にあって、それらすべてひっくるめてひとつの村なんだという考え方を大切にしたいよね。それが深くて広い多様な豊かさへと連なる鍵なんだと思う。たとえば、Appleを創業したスティーブ・ジョブズなんかヒッピー世代の考えていた「ワンビレッジ」というユートピアってそれなんじゃないかな。

三上 数値化できない価値や意味というのを、僕らはずっと考え続けなきゃいけないですよね。今日は貴重なお話、本当にありがとうございました。これからもよろしくお願い致します。

※一部推敲・添削修正(オリジナルサイトページはこちら)

鍵盤上の金平糖

「鍵盤の女王」と呼ばれる彼女は、作品に宿る世界観をそのダイナミックで華麗な演奏スタイルによって奔放に表現し、「生ける伝説」と称されている。音楽の流れに敏感に反応し、瞬時に指先に伝えるその抜群の反射神経と運動神経。彼女の打鍵は極めて強く、正確で、その抜群のリズム感が演奏を比類なきものにしているから、彼女は世界のクラシック音楽界において、現在最も高い評価を受けているピアニストの一人だと言われている。

マリア・マルタ・アルゲリッチ(Maria Martha Argerich)は1941年6月5日にアルゼンチン・ブエノスアイレス生まれの80歳。祖先は18世紀にスペインのカタロニア地方からアルゼンチンへ移住しており、「アルゲリッチ」はカタロニア由来の姓であるようだ。(Wikipediaによる)2歳8ヶ月からピアノを弾きはじめ、以降華々しい活動歴を誇る彼女だが、日本のアルゲリッチのマネージャーである佐藤正治氏によれば、実は彼女は常に自分をアマチュア音楽家であると考え、非常に高い向上心を持って練習していると語っている。「少しでも努力を怠ると聴衆に気づかれてしまうのよ」と練習も毎日手を抜かずやっているのだとか。演奏技術や記憶力、表現力などは人並みはずれたものがあるといわれる天才にも、こんな人間くさい一面があるとほっとする。

美しい容姿は彼女の数ある魅力の一つだが、恋愛にも奔放で数々の恋愛と3度の結婚をしている。最初に結婚したのは中国系スイス人の作曲家で指揮者のロバート・チェン(陳亮声)。2度目が指揮者のシャルル・デュトワ。そして、ピアニストのスティーヴン・コヴァセヴィチと3度目の結婚をしている。(彼の演奏も素晴らしく、ぼくはYouTubeで時々聴いている)3度の結婚で3人の娘をもうけたが、子どもたちはみな彼女が引き取り育てた。

そもそも、マルタ・アルゲリッチのことなぞ、ぼくはなにも知らなかった。しかし、ほんの少しの偶然がぼくを彼女の音楽に引き寄せてくれた。だからぼくはあえて彼女について語ってみたいと思う。ぼくが彼女のことを初めて知ったのは2020年8月にBSで放映されたシネマ「アルゲリッチ 私こそ、音楽!」という彼女の私生活のドキュメンタリー番組でだった。たまたまなので、途中からエンディングまでの20分くらいしか観ていない。その映像には普段着の彼女の素顔が捉えられていた。3人の娘たちと野原のシートに座り込んで足の爪を切り、ペディキュアを塗ってもらっている彼女が娘たちとが交わす何気ない会話。そして、休日に自宅のソファに腰掛けて音楽について語る彼女の独白など…。

*

音楽を聴くときと同じ…いつも何か新しい発見がある…新しい何かを感じとる…練習のときはなるべくそうじゃないほうが…たぶんそうじゃないほうがいい…難しいわね…まず自分の真似をしない…下手にならないようにする…そこに年の問題が絡んでくる…ある種の能力が落ちてくる…新鮮さがなくなる…肉体が老いるように演奏にも老いが出るの…ときどき誰かに“演奏が変わった”と言われないか不安になる…でも音楽との関係はいつも新しいわ…愛と同じね

*

ちょっとした仕草などからも彼女の人となりが伝わってくる。放映された番組にはピアニストのスティーヴン・コヴァセヴィチとの間に生まれたステファニー・アルゲリッチの撮った映像が挿入されている。ステファニーは主にアルゲリッチのCDの表紙やドキュメンタリー映像などを撮影しているプロの映像アーティストである。60歳の起きたばかりの母の顔のアップ。そこに娘のこんなナレーションが添えられる。

*

10年前に撮った映像だ…ただ意味もなく母の顔を撮ってみた…フレームいっぱいに目と髪を入れて…今も同じように撮る…何が変わったろう?…母は私に言う。“人生は映像の中にはないのよ”

*

今度は自分を撮っている娘に、母アルゲリッチが語りかける。

*

例えば私とあなたはあまり話をしてこなかった…おしゃべりじゃないから…今もあまり話さないけど大切なのは言葉じゃない…それが何か分からないけどどこかにあると思う…言葉では伝わらない…私たちには意見の違いがたくさんあるし似てるところがあまりないかもしれない…あくびが出た?…あなたはいつもそうね…私といると退屈するかおなかが減るか…そういうところをもっと探るべきなのよ…意味分かる?…私はあなたを見るのが好き…側にいるのも好き…肉体的にあなたを見るのが大好き…ごめんね」

*

こんなアルゲリッチって一体どんなピアニストなんだろうと思いYouTubeで何曲か視聴する。華麗でエネルギッシュな演奏だなとは感じたが、それ以上深入りすることもなく過ごしていた。ところがその2ヶ月後の10月に偶然まわしたチャンネルにまたアルゲリッチが出ていたのだ。放映されていたのはBSプレミアムシアター「ルツェルン音楽祭2020 ルツェルン祝祭管弦楽団演奏会」。しかも今度は、コンサートが終了して指揮者のヘルベルト・ブロムシュテットとともに何度か舞台裏とステージを行き来して、観客のカーテンコールにこたえている、僅か4分ほどの映像だ。

アルゲリッチはとうとうスタンディングオベーションに促されるようにピアノの前に腰掛け弾きはじめた。そこにいたのは華麗でエネルギッシュなアルゲリッチではなかった。生まれたばかりの真っさらな清々しさ。そのわずか1分30秒にも満たない小品に、ぼくはすっかり魅了されてしまった。

シューマン作曲「子供の情景」から「知らない国々」。聴衆は固唾を呑んで聴き入っている。指揮者のブロムシュテットも彼女の後ろに立って身じろぎもせずに耳を傾けている。カメラが彼女の手元をズームすると左手の親指には絆創膏が…。彼女の指が奏でる鍵盤の上には、夜空から星々が落ちてきて、まるで金平糖みたいにコロコロと弾んでいる。

子どもにとっては、周りのすべては「知らない国々」。目をいっぱいに見ひらき、五感を総動員して世界のすべてを吸い込もうとする。思い出せないほど遠い昔、ぼくも「知らない国々」に囲まれていたはず。そして年月を経て「知らない国々」は次第に記憶の大地に姿を埋めていくのだが、まだ何もはじまってない、真新しい「知らない国々」は、ずっと心の底に息を潜めている。

ぼくは決して熱心なクラシック音楽ファンでもないし、ピアノ好きでもないから、いつも聴くのは気分に合わせて、たまたま出会った楽曲に過ぎない。でも、それで一向に構わないと思っている。音楽と向き合っているその一瞬は、いつもぼくにとってはかけがえのない一瞬。だけど、人間なんて気まぐれで結構いい加減な生き物。いやいや、人間なんて遠回しに言わないで、ぼくはと言い直さないといけないんだけど、いい加減でいい、偶然でいいんだと、やっぱりそんな風に思う。人はまたたく間に老いていく。刻一刻、暮らしは刻まれて決して止まったり、後戻りしたりはしない。そうしてすべては静かに滅びに向かっていく。なのに…。アルゲリッチの指先がぼくの記憶の大地から掘り出してくれた真っさらな清々しさ。コロコロと鍵盤上に弾む金平糖が、こんなにも穏やかで満ち足りた気持ちにしてくれるなんて…。

※Live映像はこちらから(冒頭の95秒)Martha Argerich – Schumann, Escenes d’infants, op. 15 Kinderszenen Op.15, Scenes from Childhood

136のBlog 投稿

MONOLOGUEのスタートは2007年3月26日。ちなみに3月26日はぼくの本当の誕生日だったから。本当の誕生日って?と訝しく思う方もいるだろうが、ぼくが生まれた時代は、出生届けには一週間の猶予期間があったそうだ。早生まれのぼくはそのまま届け出ると、小学校に入学するときなどには年度はじめに生まれた子どもに比べ1歳近く幼いことになる。そこで両親はこう考えたのだろう。「この子が小さなまま小学校に入学して、大きな同級生に囲まれて生活するのは可哀想だ。ならば一週間届け出を遅らせて、遅生まれの先頭にしてあげよう」と。かくして、ぼくの戸籍上の誕生日は4月2日となっている。さて、この両親の選択が良かったのは悪かったのか、ぼくは未だに判断しかねているのだが…。

例えば、予防接種は生年月日の早い順に受けていたので、いつも決まってぼくは一番先頭で腕まくりして並んでいた。集団予防接種は昭和23年7月ころから開始された。しかし、昭和33年に注射針を一人ごとに交換するとの規則改正があったものの、その後も注射器の連続使用は使い捨て注射器が普及する昭和63年頃まで続いたといわれ、ずっと注射針は使い回されていたのだ。結果、我が国にB型肝炎が蔓延してしまったことを受け、平成元年にB型肝炎感染者らが国に対して損害賠償請求訴訟を提起。平成18年1月、最高裁判所の判決により国の責任が確定した。所謂「B型肝炎訴訟」である。昭和63年まで注射器針の交換は徹底されず、その連続使用を放置し続けた国の責任は大きい。不幸にも感染してしまった被接種者には言葉もないが、一番最初に注射されていたぼくの感染リスクは極めて低かったことの幸運は、両親の選択によってもたらされたものと感謝しなくてはならない。

もちろん良いことばかりではない。成長の度合いは幼少期の人格形成に少なからず影響を及ぼすものだが、少しだけ底上げされて入学したぼくは、負けてなるものかといった反骨精神のようなものが希薄だった。しかも何となく(生意気にも)同級生が子どもっぽく思えて、一人遊びをしたり、年上や大人と接することを好むような、つまりちょっと社会性に欠けた、風変わりな少年になっていた。小学校から帰るとすぐに近所の温泉に出向いては、番台の親父さんの将棋の相手をしたりしていた。一度だけ出席したことのある小学校の同級会でも「お前はホント昔から変わっていたよな」と同級生からしみじみ言われると、そうなんだと妙に納得する自分がいる。人格形成というのはもちろん後天的、かつ自覚的に自分の責任に於いて形成していくものと考えていたが、案外、自分が置かれた幼少期の環境にも影響されていたのかもしれない。

また、性質が反転するということもあるのだろうか。記憶を辿ると、思春期までのぼくはせっかちで落ち着きがなく、靴を脱げば必ず右と左の靴は離ればなれにひっくり返り、引き戸を開ければ開けっ放し、閉めるように叱られればビックリするほど大きな音を立てて閉めたり、始終母親の小言が後ろから追いかけてくるのが日常だった。獣道ではないが「お前の歩いたあとはすぐ分かる」と言われていたのに、今ではどうだろう。物がちょっと曲がっていると気になって揃えずにはいられない。日記も書きはじめたら一日も欠かすことなく続けていたり、(日記として残し始めたのが1985年9月22日からなので、35年以上続けていることになる)定常処理、つまりルーティンは日常の儀式といってもよいくらい日課となっている。一体、いつからこのように性質が反転してしまったのだろう。まったく記憶がない。子どもの頃に注意され続けてたことが深層意識に沈殿し続け、長じて地殻変動の隆起によってせり上がってきた結果なのだろうか。そうするとこれから、地震のメカニズムのようにプレートとプレートにひずみがたまり、やがて限界に達すると、突然大きな揺れに見舞われて元に戻ってしまうのかもしれない。それはそれで何だか怖い気もしてくるのだが、思い悩んでいても仕方ない。成るようになれ!ケセラセラだ。

このblogもそんな反転したぼくの性質から生じたもので、ある日思い立ち、スタートしてからすでに13年と6ヶ月。投稿数にして136。投稿画像をまとめてみて思わず出てきた言葉は「よくもまぁ、飽きもせず」だった。当初は一ヶ月に数本の投稿だった。やがて毎月1回の投稿が定着し、2014年9月1日からは隔月投稿に変更して現在に至っている。

今度のテーマは何にしようと考えていると、やがてぼんやりと話しの輪郭のようなものが浮かび上がってくる。たいがい、その切っ掛けは偶然見たTV番組だったり、知り合いと交わす会話の最中だったりするのだが、実は形をなさない多くのテーマの種は、ぼくの頭の中にある小さな庭に眠っている。それがある日その中の1本がひょっこりと芽を伸ばしてきて次のテーマとなっていく。そしてスケッチをするように細い幹にすこしずつ肉づけをしていくと、時に枝は思わぬ方向に伸びていったりする。毎月1回の投稿以降、ぼくのblogが長文となることが多いのは、つい枝葉を伸ばしてしまうぼくの癖と呼応しているようだ。

「むずかしいことをやさしく、やさしいことをふかく、ふかいことをおもしろく、おもしろいことをまじめに、まじめなことをゆかいに、ゆかいなことはあくまでもゆかいに」。(日経新聞の追悼記事より)これは井上ひさしの言葉だそうだが、ぼくのblogはスタートからずっとこの言葉に逆行しているようだ。しかも何の一貫性もない。徒然の思いつき投稿なので、美術や音楽やエッセイとジャンルもバラバラ。タイトルもなく、投稿年月日しか表示していない。だから、過去の投稿を探そうとしても、書いた本人でもなかなか見つからない。そんな不親切きわまりないblogにやっと遅まきながら反省。そこで全投稿にタイトルを付け、左側に目次のリスト表示を加えたので、興味のあるタイトルをクリックすればすぐに投稿本文が表示されるようにした。そんな気紛れblog、今後は隔月投稿から不定期投稿となります。

茶碗の葡萄酒

ぼくはまったくといってもよいほどアルコールが苦手なので、正真正銘の「下戸」と言えるだろう。対義語には「上戸」があてられていて「うわばみ」とか「ざる」とも呼ばれている。さしずめ横綱格は「酒豪」というところか。元来、「戸」とは律令制の課税単位のことで、婚礼のとき酒量を決める際に「上戸」「中戸」「下戸」と定めたことから、酒の飲めない人を「下戸」と呼んだのが由来となっているようだ。

まず、アルコールが体内に入ると肝臓には、紅潮、頭痛、吐き気、頻脈などを引き起こす毒性の強い「アセトアルデヒド」という物質が分泌される。これを分解するのが「アルデヒド脱水祖素酵素2=ALDH2」。「下戸」はこのALDH2の活性が低い「低活性型」もしくは「不活性型」と呼ばれる体質であるといわれている。実はALDH2はモンゴロイド系特有のもので、ヨーロッパ系やアフリカ系にはみられないんだとか。

そんなアルコールが苦手なぼくが、唯一少しだけ口にできるお酒がある。それはワイン。麦から作るウイスキーやビールは駄目なのに、葡萄から造るワインなら少しだけ飲めるということは、もしかしたら、なだらかな山辺に広がる葡萄棚に囲まれた風景の中で育ったことと無縁ではないのかもしれない。デラウェアや地元の固有種である甲州などの生食用葡萄を栽培する畑が、暮らした自宅周辺には数多くあった。小学校の通学路もそんな葡萄畑の脇道だったから、季節によって変化していく畑の様子も幼少期の懐かしい残像となっている。

ところで、あと1ヶ月で21世紀になろうかという時に、山梨県立文学館の開館十周年を記念してコンパクトな本が刊行された。あとがきには当時の館長であった紅野敏郎氏によるこんな記述が残されている。「…文学館開館十周年の記念品の話が出たとき、井伏の「甲州」にまつわる随筆を精選して編むことがベスト、ということに決まりました。「コルボオ叢書」の一冊になっている『厄除け詩集』のような、瀟洒で、身近に置いて読みやすい、滋味深い本、これを皆さまにおとどけするのが、文学館らしい風貌姿勢と判断いたしました。風貌姿勢という言葉は、井伏鱒二の愛用語です。「甲州」の自然と人ともかかわり、あたたかく、きびしいまなざし、抑制の利いた文体、それをこの本から読みとっていただければ幸甚です…」

こうして、甲州との体験を根っことしたふくよかな作品7編がおさめられた「井伏鱒二 甲州随筆選」が刊行され、ぼくはこの小冊の装幀を担当した。そこにとくに印象深い、好きな小編があって、その4頁にも満たない「葡萄の村」は本の最後におさめられている。1941年、『新女苑』11月号に発表された作品だが、最後の数行を転載する。

*

「…山のなかの工場とはいへ、今まさに活気旺溢のところである。同時に、山麓の農家でも各自の忙しさに違いはない。御主人は総指揮を相勤め、奥さんやお嬢さんまで自ら動員して青果を籠に詰めてゐる。雇ひの人は発送の荷造りをする傍ら、ほの暗い納屋に入って葡萄酒搾りも勤めるが、その機械といふのが甚だ原始的である。ハンドルを廻すとギイガラガラといふ音がする。

しかしこのやうな活気も忙しさも、秋が終わると共にすべておしまひになる。葡萄棚の葡萄はすつかり摘み尽くされ、葡萄の葉は海老色に色づいて来る。さうして、やがて初めてひと霜の来る夜は、一夜のうちに葡萄の葉がみんな散り尽くしてしまふ。葡萄の葉は一せいに散る。その散る音ははらはらと散るなどと、形容するやうな生ぬるいものではない。

広い広い幾つもの葡萄畑の葉が、みんな一夜のうちに散つてしまふ。ばらばらばらざあざあざあと音をたて、まるで木立のなかで時雨の音を聞いてゐる感じである。夜ふけにこの音をじつと聞いてゐると、誰しも疑ひなく万感胸に迫つてゐるものがある。幾ら葡萄園に住みなれたお婆さんでもお爺さんでも、この物淋しい音を聞く夜は、きつと夜眠ることができないだらう。ざあざあざあ……ばらばらばら……と散つてゐる。きつとお婆さんもお爺さんも、寝床から起きて来て炉の火をかきおこし、戸外の葡萄の葉の時雨の雨にじつと耳を傾けてゐることだらう。」

*

この時、時雨の音に耳を傾けているのはお婆さんやお爺さんだけではない。子どもだったぼくも、まだ薄暗い朝方の寝床の中でたしかに何度も聞いていたのだ。そうして、冬の気配を届ける葡萄時雨の季節が何度も通りすぎていった。枯れた葡萄の葉が晩秋の風にあおられ、擦れて出るおよそ植物らしからぬ独特のガラガラという乾いた響きは、「冬がもうそこまでやってきているぞ」という葡萄畑から届く合図だった。だからぼくにとって、グラスの底に沈殿するワインにまつわる記憶のルーツは、葡萄畑が奏でる時雨の音をいっぱいに浴びた酒樽から立ちのぼる香りの奥に漂っている。母親の生家は比較的大きな葡萄園を営んでいたので、ひと山越えて折々に遊びに行った時の思い出は葡萄にまつわるものがとても多い。収穫時期ともなれば甘酸っぱい香りが充満する作業場の片隅で、搾りたての果汁100%の葡萄ジュースをふんだんに飲むことができたし、みな大人たちは、一日の仕事が終われば自家醸造した一升瓶に詰めた葡萄酒を茶碗に注いで酌み交わしていた。だからワインを口に含むと、そのフルーティーな口当たりの奥から、漂ってくる香りとともに葡萄色の懐かしい記憶も蘇ってくる。

長じて、ぼくはデザイナーとなり、ワイナリーの醸造家らとのおつきあいや、ラベル・デザインなど、ワインとの係わりも次第に増えてきた。それに地元ではワインは重要な地場産業と位置づけられているので、風土や地域文化を引き継ぐ産業としての期待も背負っていて、食生活の変遷に伴ってワインに対する認識も変化してきたので、もうワインを葡萄酒なんて呼ぶ人は今ではほとんど見かけることもない。

ワインはフランス語で「Vin」、英語で「Wine」、イタリア語では「Vino」、ドイツ語は「Wein」と、ヨーロッパ発祥の果実酒というイメージが強いが、きわめて歴史の古いこの酒は新石器時代にすでに醸造されていたとされている。世界最古のワイン醸造の痕跡はジョージアで発掘された紀元前8000年前の陶器の壺の発見によって、この地が現時点では最古の発祥地。ジョージアはコーカサス山脈の南麓、黒海の東岸にあたり、北側にロシア、南側にトルコ、アルメニア、アゼルバイジャンと隣接する交通の要衝で、日本では2015年までグルジアと言われていた国だ。そしてワインは中東、イラン高原、古代エジプトなどを中心とする広い地域で愛飲されるようになり、地中海岸沿いを拠点としていたフェニキア人によって古代ギリシアやローマ帝国を経て、広くヨーロッパへと伝播されていった。キリストがワインを自分の血と称したことからワインはキリスト教の聖餐式において重要な道具となったのは有名な話だが、この中世ヨーロッパでは儀礼のための飲み物であったから、日常の飲み物として広まるようになったのは中世後期からと言われている。そして、ブルゴーニュワインが銘酒として有名になり、ルネサンス以降、娯楽としてのワインの飲酒として発展、定着して現在に至っている古典的な果実酒なので、ワイン醸造家や愛好家らは深いこだわりをもってワインと向き合っている。ワイナリーの経営者はどことなく他の地場産業者からは感じられない独特の誇りをもってワイン造りをしている印象が強い。様々な物語を内包するワイン造りの風土は、一つの文化であるという誇りなのだろう。ワインを愛飲する人々からも、その奥深さを愛でる楽しみとこだわりがミックスされた、これもある種の誇りと呼べるような意識が感じられる。

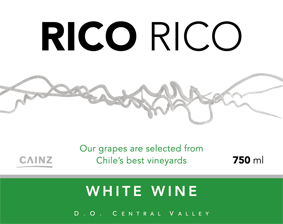

だからぼくは、そうした世界観によって成り立つワインとデザインを通じてかかわる場合には心して向き合わなければと考えてきた。ワインの産地で昔から活動してきたので、必然的に多くのワインのラベルデザインをしてきたが、とくに記憶に残っているのが、CAINZの『RICO RICO』Wineだ。サントリーが輸入元となったチリワインの白、赤、ロゼのシリーズで、初期デザインと第二期デザインの2タイプがある。「RICO RICO」とはスペイン語で「美味しい!美味しい!」という意味らしいが、「安くて、しかも美味しい」をアピールしたこの商品は、売場ではダンボールに納まって山積みされるので、とにかくスッキリとシンプルで分かり安いイメージとなることを意識してデザインした。初期デザインは白と赤の2アイテムでスタートしたので、落ち着いたグリーンとワインレッドの配色にアクセントカラーのシルバーとゴールドを振り分けた。そしてメイン・ビジュアルには螺旋状に絡み合う葡萄の蔓を金銀で刷り分けた

元来、葡萄は蔓植物で、植物学ではヴィティス属 / ブドウ属と分類されている。蔓性の植物は蔓の先端を不規則に動かしながら伸びて支柱などに触れると、接触した反対側の細胞が伸長し、その結果蔓が支柱に巻きつく葡萄は「巻きひげ類」のタイプに属する。(『三省堂新生物小事典』)子ども時代に枯れた葡萄畑の脇に刈り取られ積み上げられた葡萄の蔓を散々みてきたから、使い古された葡萄の房なんかでなく、ぼくはこの独特な形状の蔓にフォーカスしてみようと思い定めていた。丁度季節も秋になっていたので、さっそく傾斜地に葡萄の畑が広がる近くの山の麓に向かい、何本か枯れた蔓を採集してきた。あらためて観察すると実に有機的で複雑な形状をしている。電子顕微鏡で覗いたことはないけれどDNAの二重螺旋構造を連想させるオーガニックでエレガントなフォルム。これという蔓を選び出し、接写して切り抜き加工を施して白地に横に配置すれば、ワインボトルを並べたときにボトルを束ねるロープのようにも見えるはず。幸いデザインも好評で異例のロング&ベストセラーとなった

そして数年が経ち、初期ラベルのリニューアル依頼が入ってきた。さて今度はどうしようか、としばらく悩んだすえにイメージを一転させ、有機的な形状で可愛らしい、子どもの絵本のようなラベルにしようと考えた。モチーフとしたのは17〜19世紀にイングランド、フランス、イタリアで制作された刺繍のためのスケッチを元にした。刺繍するための下絵なので、見られることを意識していないから、線も自由闊達でのびのびとしている。×印はボタンの付く場所というのもご愛嬌。(このイラストは「ミクロコスモスⅠ・Ⅱ」の書籍デザインでも活躍してくれた)モノクロの線画に塗り絵の要領で着彩を施すとカラフルでファンシーなイメージに生まれ変わって、思いのほか可愛らしいワインラベルとなったと思う。

変化していくということはどういうことなのか。愛着のあったものを捨て去り、明日の後ろ姿に目を凝らす決意表明なのだろうか。愛着と飽きは常に表裏一体で存在するもの。もうそろそろ変わらなきゃって腰を上げる変化もあるし、稲妻に打たれたような衝撃が促す変化もある。このワインラベルシリーズの変化は性格の異なる姉妹と向き合うような戸惑いもあるのだが、ぼくはどちらにも忘れがたい愛着を感じている。

ワインは発祥地域の文化風土を纏って、豊潤な広がりと深淵な風味を楽しむ、とても奥深い世界を届けてくれる飲物だ。もちろん他のお酒だってワインと遜色のない独自の魅力を湛えているのだが、ワインにはどことなくスタイリッシュでお洒落なイメージが根付いている。ワインと言えば、ぼくは仕事の資料として、2000年前後に美術出版社から季刊で発行されていたワイン専門誌『Winart(ワイナート)』を定期購読していた。特にワインに興味があったということでなく、購読理由は別にあった。本誌のArt Directionを担当していた岡本一宣氏の仕事を見たかったからだった。この『ワイナート』以外に新潮社の『SINRA(シンラ)』や文藝春秋の『ノーサイド』といった雑誌で、岡本一宣氏のデザインにはずっと興味を抱いていた。一言で言えば彼のデザインは、歌舞伎の見得に近い気がする。(歌舞伎で「見得(みえ)を切る」というのは正しい言い方ではなく、本来は「見得をする」が正しいのだそうだ)モダンでシンプルで歯切れがよく、イメージ写真に大胆にメリハリをつけた文字を配置して、(極端に大小を付けて対比させる手法)当時、イッセン風と呼ばれるスタイルを確立していた。メインはずっしりとした和文のモリサワゴシックMB101シリーズ。そして、繊細なセリフ書体の英文字を小さく添えてアクセントとする。こうして文字に密度の差をつけて対比させるテクニックと、そこに色文字を組み込んで、文字をビジュアル化していく特徴的なバランス感覚は音楽的ですらあった。一見やり過ぎ!と思えるのに、全体感ではやはりちゃんとバランスをとっている。料理の盛りつけをさせたら間違いなく素晴らしい仕事をするに違いないと思わせるような、ぼくとほぼ同年輩の長崎出身のエディトリアル・デザイナーだ。念頭に置いている言葉は「美は存在の力」だという。その言葉は、自身の美意識に寄せる信頼の大きさを物語っている。厚みが7cmもある、ぶ厚い彼の作品集の表紙タイトルは『岡本一宣の東京デザイン』と命名されている。ここに「東京デザイン」とあるのは何故なんだろう。面識はないので確かめようもないのだが、距離感や密度の違いでなく、長崎から東京までの心の大地の道程が、どこかワインを通じて希求する道程と重っているのかもしれない、と思ったりもした。ワインの本家とされるヨーロッパへの憧れと、ここにしかないもう一つの日本独自のワインの世界を育てあげることへの情熱。その二つがブレンドされた道程の先にある「存在の力」と言い切れる、なにものかを求める旅。

と、ここまで考え、酒の飲めないぼくは、子どもの頃に見た光景へと再びループする。どうしても、大人たちが手にした茶碗に注がれたあの葡萄酒のことを思い浮かべてしまうのだ。子どものぼくには口をつけることのできなかった、あの茶碗酒。ぼくにとってのワインは、深淵な風味の世界を湛えるWineでなく、やっぱり、時雨音の染み込んだ葡萄酒だ。未だ飲んだことのない、未来が注がれた葡萄酒なのだ。どこか遠くから、高田渡の歌声 『酒が飲みたい夜は』が聞こえてくる。

昨日は一昨日の明日

ぼくが主宰しているBOSCOサイトのTOPページには、BOSCOを俯瞰してもらえるように、大きな画面で34の事例が自動的に入れ替わり、ランダムにループしている。その下には「Library」直近事例のサムネイルが4つ並んでいて、クリックすると各事例詳細ページが表示される。サムネイル(thumbnail)とは画像や印刷物ページなどを表示する際に、視認性を高めるために縮小させた見本のことで、親指(thumb)の爪( nail)のように小さく簡潔であるという意味からきている。そして右下の「View more」から事例一覧ページに移るようになっていて、移動したページには、これまた夥しい数のサムネイルが並んでいる。時系列順にこれまで制作してきた数多くの事例が掲載されていて、任意のサムネイルをクリックすると、その中には関連詳細事例が表示され、スクロールして各事例のデザインイメージを見ることができる。つまり掲載事例は「入れ子状構造」となっているので、すべてのLibrary事例を確認するためには(試したことはないが)おそらく半日以上かかるかもしれない。

掲載事例の多くはブランディングに関するもので占められている。シンボルやマーク、ロゴタイプからスタートして、そのブランドを構成するさまざまなツールがデザイン展開されている。掲載されているものは個々の事例なので、本当はそれらを貫くブランディングコンセプトこそ伝えたい根幹なのだが、これがなかなか難しい。クライアントにプレゼンした企画書を公開してもあまり意味がない。それらは住宅を例にとってみれば、趣意書、構造図、平面図、立面図、パースなどの断片的なプランにすぎない。やはり、仕上がった住宅を見学体験してもらう事がもっとも手っ取り早いのだが、サイトではそれも叶わない。したがって断片的なイメージの集積で感じ取ってもらうしかない。さらに、実際に商品展開されている売り場のsnapや、店舗外観・内観などのsnapでその全体像のイメージを補完をしてもらうことになる。

BOSCOの場合、クライアントの業態がホームセンターやスーパー(スーパーマーケットではなく、1フロアで衣食住すべてを扱う小売業における巨大店舗となるメガストア[megastore])、コンビニなどがメインなので、やはり食品が中心となるが、それにとどまらず、日用品をはじめ、生活に関するあらゆるジャンルが対象となる。日本のホームセンターはおよそ10万アイテムを揃える世界でも例を見ない業態で、実に幅広いアイテムを網羅しているので、それらと向き合うと、あたかも「生活をまるごとデザイン」しているような気がしてくる。さらに、それらの中に書籍などのエディトリアルのデザインやサイトデザイン、また、プロダクトデザインや店舗関連の建築デザインが点在して事例全体のアクセントとなっている。改めて見直すと本当にいろいろなデザインをしてきたんだと感慨深いものがある。個性のプチ集合体であるBOSCOなのだが、それでも何か一貫したトーンがにじみ出ているように感じられるのも、今さらながら不思議な気がしてくる。ここにまとめられている事例は2008年からのものなので、「Library」は、いわばそんなBOSCOの12年分の集積と言えるだろう。

言うまでもないことだが、デザインされた事例はぼくらの表現には違いないのだが作品と呼ぶようなものではない。自己完結する表現物ではなく、市場における購買対象者を想定した、クライアントとの協同制作物なのだ。デザインは企画、製造、販売までの流れの中で一部分を担うセクションにすぎない。そこで「たかがデザイン」、「されどデザイン」の気概をもって、さまざまな制約条件の中からもっともクライアントの要望に近い最適解を探す仕事なのだと考えている。そして、ぼくらの成果はシンプルに売れ行きとして数値で示されてくるのだが、数値化できない付加価値をときには生み出すという成果も忘れてはならない。求められること、応えられること、展開される舞台、購買者を包む時代感覚、それらが連動しながら動き続ける中でぼくらの仕事は試され、成り立っている。

こうして、ぼくがデザイン活動をスタートして46年が経った。しかし、現在サイトで掲載されている事例は、その年月の四分の一に過ぎない。近年の仕事の大半はブランディング事例で埋め尽くされていて、今も継続中のそれらの仕事が現在のBOSCOの中核を成すものなので、それ以前の埋まっている仕事をあらためて掘りおこすつもりなどなかったのだが、年明けから予想外の出来事が発生した。新型コロナウイルスである。その後の感染防止のために余儀なくされた長い自粛期間中、ある日突然、ぼくは下の地層から埋まっていた仕事をピックアップしてみようと思い立った。常々デザイナーは回顧することが似合わない職種で、生涯現役を貫くべきと考えていた。しかし、10年前の仕事も昨日の仕事も過去のものであることに違いはなく、こんな時でなければできない事をしてみるのもいいかも知れないと思い直してみた。そこで30年ほど遡ってみようと考え、「Archives」というコンテンツをサイトに加えてみることにした。掲載事例は合計15点に絞ってみた。すべてこれらはBOSCOとして発表してきたものだが、デザインそのものは、ぼく個人の仕事である。一番古い事例は1991年で、一番新しい事例は2009年。パンフレットなどのグラフィック、書籍や雑誌のエディトリアル、そして店舗環境グラフィックも含まれている。多くの事例はブランディングに較べてクライアントの要望や購買者への意識は抑えられていて、各テーマへの共感が色濃く表現されているデザインとなっている。

TOPページ「Library」サムネイルの下に新たに追加された「Archives」の4つのサムネイルが表示されている。「Library」の場合と同様にクリックすると詳細ページに移動できるが、右下の「View more」で15事例の一覧ページに移るので、そこから各事例紹介ページに移動してご覧いただきたい。ちなみに以下は各事例のキャプション一覧となる。

1-「アール・イマキュレ-ダウン・希望の原理」は、ダウン症の人たちの創作アトリエとして活動しているアトリエ・エレマン・プレザンの活動を紹介した、多摩美術大学芸術人類学研究所主催による展覧会とシンポジウムを紹介するために制作された小冊子である。[制作年:2009年]

2-「アール・イマキュレ-ダウン症の人たちの感性に学ぶ」は、ダウン症の人たちの創作アトリエとして活動しているアトリエ・エレマン・プレザンと多摩美術大学芸術人類学研究所による協働プロジェクト「ダウンズタウン・プロジェクト」の活動を紹介するために制作された小冊子である。(助成:財団法人セゾン文化財団)[制作年:2007年]

3-「Down’s Town」は、多摩美術大学芸術人類学研究所とアトリエ・エレマン・プレザンが協同で立ち上げた「ダウンズタウン計画」の紹介パンフレット。表紙デザインは所長・中沢新一氏とアトリエ代表の佐藤よし子さんと一緒に3人でPCの前で即興で作り上げた。また、随所に使われているイラストや描き文字も佐藤よし子さんによるものである。

[制作年:2007年]

4-「Sol」は日本グラフィックデザイナーズ協会山梨地区の1991~1993年までの交流会活動報告書として制作されたA3サイズの大判ブックレット。中には招待者であるサウンドデザイナーによる3DサウンドCDが納められている。サンプリングされた水の音や女性の声などが英詩朗読とミックスされ、デジタル処理を駆使して再構成されている。

[制作年:1994年]

5-Poster『homage to spirale :「スピラーレ」に捧ぐ』

『Spirale(スピラーレ)』は1953~1964年の間にスイスで発行された美術雑誌である。カンディンスキー、パウル・クレー、モンドリアンといった構成主義の画家たちはそこでさまざまな「若い芸術」のための異部門間による国際的フォーラムを試みた。この4連ポスターは、運動体『Spirale』のダイナモとなった初々しい試みの数々に捧げるオマージュ。どんな時代も、“はじまりの心”に希望は集う。半世紀前、わたしたちの世界に誕生したこれら“はじまりの心”の萌芽は、幾多の異種交配を経た真新しい樹木へと成長を遂げ、未来の子どもたちの前に大きくその枝葉を広げることとなるだろう。なお、各ポスターのビジュアルエレメントは本書から引用し再構成されている。[制作年:2000年]

6-清里の父と呼ばれ、異国の地で理想郷を創ろうとしたポール・ラッシュ。彼の残した思想は100の言葉に凝縮されている。これを機に記録写真を全てデジタル化し、様々なカラーによるWトーンで再現した。この書籍のデザインでは、これらの画像と100の言葉がセットにしてまとめられている。カバーの穴からは100の言葉の原文が見えるようにした。また、1968年と2003年の清里の風景を空撮した画像を対比して見返しを構成。大きく変わってしまったもの、そして何も変わっていないものが視覚化されている。

[制作年:2003年]

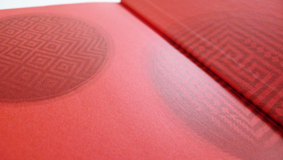

7-「ミクロコスモスⅠ・Ⅱ」は、中沢新一氏の比較的短い文章を集めて編まれた二部仕立ての書籍デザイン。造本は開きやすくエレガントなフランス製本とし、カバーには彫りの深いエンボスによってハンガリー語の綴りが再現されている。(表紙文字は顔料箔押し)また、帯、カバー、本扉などに採用されたイラストは、17~19世紀にイングランド、フランス、イタリアで制作された刺繍のための原画を元にしている。[制作年:2007年]

8-「対称性人類学Ⅱ・狩猟と編み籠」は中沢新一氏による芸術人類学叢書Vo.1として、2008年に講談社より発刊された書籍デザイン。本書では装幀に加えて本文の造本設計も担当している。裏表紙の写真は石川直樹氏「New Dimension」より。[制作年:2008年]

9-「自然とエロスの宗教・シヴァとディオニュソス」は芸術人類学叢書Vo.2として、2008年に講談社より発刊された書籍デザイン。本書は装幀のみで、裏表紙の写真は天野移山氏撮影による「ネパール・シヴァのリンガ」より。[制作年:2008年]

10-「Sems(セム)」は、中沢新一氏が主宰するゾクチェン研究所通信としてデザインされた。B5判・第6+7合併号とA5判・第8号がある。8号は「ジョン・グールド鳥類図譜総覧」より転載。発行はゾクチェン研究所と照光寺宗教文化研究所。[制作年:2004年・2008年]

11-「夜の知恵」は2006年、多摩美術大学に誕生した芸術人類学研究所の初代所長となった中沢新一氏が、開所式のために編んだ私家版冊子である。デザインは中沢氏が隣りに座り一緒に制作。著者と共にブックデザインするという幸運に恵まれた思い出深い作業となった。

ちなみにこの研究所のリフォームを担当した遠藤治郎さんは、先にボスコのリフォームを依頼した建築家で、中沢氏の希望で、芸術人類学研究所とボスコのインテリアは兄弟のように似通っている。[制作年:2006年]

12-雨畑硯は日本における最高の硯と呼ばれ王座を占めている。その地で何百年間も手作業で製作を続けている雨宮弥兵衛家のブローシュアデザイン。タイトル文字は明治時代の活版刷りから拾って組まれ、黒が二度刷りされた硯の写真は、風合いのある薄手用紙からぼんやりと浮かび上がり、カラー写真と対比させて、デザインアクセントとなっている。全体感に和を意識した意匠である。[制作年:2007年]

13-「造本・山本育夫詩集・新しい人」は手漉き和紙160枚あまりに手巾刷りされ、それらの和紙の束は5人のアーティストによって制作された箱に納められた。これらの試みは1991年にドイツ・フランクフルトのブックフェアーにセッティングされ、多くの人々が関わった「new man device」と命名されたこのプロジェクトのためにポスターとパンフレットが制作された。[制作年:1991年]

14-「Paper Jewelry Book」はSol 2のシリーズデザインとして構想され、ジュエリーデザイナーの園部悦子、黒川興成2名によるオリジナルジュエリーデザインをペーパーで再現できるようにしたブックレットデザインの試みである。各型紙はカラーのトレーシングペーパーに包まれている。後にこれらのジュエリーデザインは金属によって再現され、商品化された。[制作年:1996年]

15-新宿高島屋11階の全フロアーに誕生したDigital Square 21 ベスト電器の壁面グラフィックデザイン。デパート内にオープンする初の家電店には、他店のような法被を羽織ったスタッフの姿はなく、デジタル時代の幕開けとなった新世紀に相応しい、カジュアルな佇まいのスタッフたちがポロシャツ姿で対応した。(施工はスペースによる)[制作年:2000年]

コロナのあとさき

基本的に時事ネタは避けることにしているが「3.11」や、いま世界を覆い尽くしている「新型コロナウイルス(COVID-19)」はそうもいかない。現在も4月7日7都府県に発令されて、その後全国にまで拡大された緊急事態宣言期間のただ中。年明けから今日に至るまで、日増しにあふれ出してくるコロナ情報に辟易しながらも目をそらすこともできず、次第に心が疲弊していく。感染を広げない基本的な対処法の啓蒙は重要だが、テレビをつければ、連日増えていく感染者数が報告され、ヒタヒタとウイルスが身近に迫ってくるぞとささやきかけてくる。フェイクやデマには惑わされないでと言いつつ、それらに踊らされる状況が報道され、人影の消えたニューヨークの街並みが映し出されると、まるで映画を観ているような錯覚に陥るのだがすぐに、いやこれは現在進行形の出来事なのだと思い直す。よく指摘されていることだが、このパンデミックを作りだした最大の要因は、人間の移動拡大を持続する現在社会の構造が生み出したもので、本来なら中国の武漢という一地域の風土病に過ぎない疫病がここまで急拡散されることもなかったはず。新型コロナウイルス厄害は第2次世界大戦以来の試練であると国連事務総長は危機感をあらわにするが、そんな喧噪の中でも春になれば桜が咲く。しかし今年はことのほかもの悲しい春の光景だ。75年前、東京はこの桜の季節に空襲にあって上野の山で焼け残った桜が花を咲かせたが、花見客はひとりもいない。作家の坂口安吾は、満開の桜の下には「人間の気と絶縁した冷たさ」があったと記していると紙面に紹介されていた。(朝日新聞「日曜に想う・4月12日)今年の「絶縁した冷たさ」は空襲などでなく、集うことを許さぬ疫病への恐れによるもので、そこに不穏な世情によって消えた笑みとともに尖った感情も投射されている。また、「カドメイアの勝利」というギリシャ神話に由来することわざも紹介されていた。勝つには勝ったが負けたのに等しい打撃をこうむる、そんな勝ち方のことをいう。いま起きつつある深刻な経済への痛手のことだ。ウイルスは封じても、刺し違えるように多くの人が困窮の波間に沈んでしまう恐怖が世界中を暗く覆いはじめている。そもそもこの新型コロナウイルスには打ち勝つという言い方があてはまるのだろうか。

新聞を開くと、昨夜のテレビ報道が活字でリフレインされ、やや学術的な説明が付け加えられているのだが、ぼくらに日々届く情報はどのくらい信じられるものなのだろうという疑問もわいてくる。連日不安感を煽る報道番組を眺めていてもなかなか新型コロナウイルスの実体は伝わってこない。そこで、いま分かっている事実だけでもきちんと知りたいと思い、情報ソースをTVからYouTubeに切り替えてみると、堀江貴文さんのホリエモン・チャンネルで「新型コロナウイルスについて専門家に聞く!」という番組が目にとまった。前編と後編で計45分ほどのインタビュー番組で、堀江さんと米国国立衛生研究所のアレルギー感染症研究所・博士研究員である峰宗太郎さんとのやりとりは興味深かった。堀江さんは一般人の抱く疑問点を整理して的確に質問していた。対して、峰さんは科学者としての視点から、やや感染しやすく毒性も高めに変異した新型コロナウイルスの特性や、これまでに判明していること、そしてまだ分かっていないことなどを科学的に明快に説明していた。例えば人間のDNA(二重螺旋)に対してウイルスの遺伝子はRNA(一重螺旋)なのでエラー訂正されにくく非常に変異しやすいとか、今回の新型コロナウイルスは鼻水に含まれる量がとても多い。その飛沫が様々なものに不着することによって引きおこされる接触によって感染する可能性がとても大きいとか、基本的なウイルス特性のレクチャーには成る程と納得するものがたくさんあった。渡航制限はピークコントロールのひとつの手法として、医療のキャパを上げておくまでの時間稼ぎという点では意味があるが、感染を防ぐ決めてとはなりにくい。また終息に関しては、ウイルスを押さえ込んだとか症例が無くなったというような臨床的なことではなくて、社会がどこまで許容したかということと、治療法が開発されたりワクチンが出てきて恐るるに足らなくなり、行動が落ち着いてきたときなのではないか。つまり、季節性インフルエンザのように社会的に許容されて一応の安全を得たという感覚を人々が抱いたときにはじめて終息と言えるのではないかという。

そして今回顕著なのは、ぼくらを取り巻く環境変化。2014年の新型インフルエンザの時と大きく状況が変わったのはSNSの爆発的発達。これによってウイルスとは別種の不安感が巻き散らかされている現状がある。WHOはインフォデミックという言い方をしているが、まさに情報が感染している状況がコロナ禍に折り重なっている。ただ暗い話しだけではない。いま世界中の科学者たちが、同時進行でこのウイルスに立ち向かっているという明るい状況も伝わってきた。世界の人があまねく安全と安心を得たという、その日に向かって昼夜活動し続けてくれていることが今日の微かな光明となっている。そしていま、心しなくてはならないのは、判明している情報を元に「正しく恐れる」こと。

これまで、ぼくはウイルスについて何一つ知らなかった。「正しく恐れる」ためには「正しく知る」ことも重要だ。生物学者の福岡伸一さんが新聞で連載している「動的平衡・ウイルスという存在・生命の進化に不可避的な一部」を読むと、少しだけ理解することができる。やや難解な記述もあるが全文転載する。

*

ウイルスとは電子顕微鏡でしか見ることのできない極小の粒子であり、生物と無生物のあいだに漂う奇妙な存在だ。生命を「自己複製を唯一無二の目的とするシステムである」と利己的遺伝子論的に定義すれば、自らのコピーを増やし続けるウイルスは、とりもなおさず生命体と呼べるだろう。しかし生命をもうひとつの別な視点から定義すれば、そう簡単な話にはならない。それは生命を、絶えず自ら壊しつつ、常に作り替えて、あやうい一回性のバランスの上にたつ動的なシステムである、と定義する見方-つまり、動的平衡の生命観に立てば-、代謝も呼吸も自己破壊もないウイルスは生物とは呼べないことになる。しかしウイルスは単なる無生物でもない。ウイルスの振る舞いをよく見ると、ウイルスは自己複製だけしている利己的な存在ではない。むしろウイルスは利他的な存在である。

今、世界中を混乱に陥れている新型コロナウイルスは、目に見えないテロリストのように恐れられているが、一方的に襲撃してくるのではない。まず、ウイルス表面のたんぱく質が、細胞側にある血圧の調整に関わるたんぱく質と強力に結合する。これは偶然に思えるが、ウイルスたんぱく質と宿主たんぱく質にはもともと友だち関係があったとも解釈できる。それだけではない。さらに細胞膜に存在する宿主のたんぱく質分解酵素が、ウイルスたんぱく質に近づいてきて、これを特別な位置で切断する。するとその断端が指先のようにするすると伸びて、ウイルスの殻と宿主の細胞膜とを巧みにたぐりよせて融合させ、ウイルスの内部の遺伝物質を細胞内に注入する。かくしてウイルスは宿主の細胞内に感染するわけだが、それは宿主側が極めて積極的に、ウイルスを招き入れているとさえいえる挙動をした結果である。

これはいったいどういうことだろうか。問いはウイルスの起源について思いをはせると自ずと解けてくる。ウイルスは構造の単純さゆえ、生命発生の初源から存在したかといえばそうではなく、進化の結果、高等生物が登場したあと、はじめてウイルスは現れた。高等生物の遺伝子の一部が、外部に飛び出したものとして、つまり、ウイルスはもともと私たちのものだった。それが家出し、また、どこかから流れてきた家出人を宿主は優しく迎え入れているのだ。なぜそんなことをするのか。それはおそらくウイルスこそが進化を加速してくれるからだ。親から子に遺伝する情報は垂直方向にしか伝わらない。しかしウイルスのような存在があれば、情報は水平方向に、場合によっては種を超えてさえ伝達しうる。それゆえにウイルスという存在が進化のプロセスで温存されたのだ。おそらく宿主に全く気づかれることなく、行き来を繰り返し、さまようウイルスは数多く存在していることだろう。

その運動はときに宿主に病気をもたらし、死をもたらすこともありうる。しかし、それにもまして遺伝情報の水平移動は生命系全体の利他的なツールとして、情報と交換と包摂に役立ってきた。いや、ときにウイルスが病気や死をもたらすことですら利他的な行為といえるかもしれない。病気は免疫システムの動的平衡を揺らし、新しい平衡状態を求めることに役立つ。そして個体の死は、その個体が専有していた生態学的な地位、つまりニッチを、新しい生命に手渡すという、生態系全体の動的平衡を促進する行為である。かくしてウイルスは私たち生命の不可避的な一部であるがゆえに、それを根絶したり撲滅したりすることはできない。私たちはこれまでも、これからもウイルスを受け入れ、共に動的平衡を生きていくしかない。 (朝日新聞「福岡伸一・動的平衡」4月3日掲載より)

※註:動的平衡(どうてきへいこう、英語:dynamic equilibrium)とは、物理学・化学などにおいて、反応が停止した状態にあるのではなく,正方向と逆方向の反応速度が等しくなったため,見かけ上は反応が停止したように見えること。すなわち,平衡は外見上静的に見えるが,実際は動的状態にあると考える。

*

これが科学的な視点が示す厳格な現実というものだ。ウイルスと向き合う心構えとするしかない。それにしても、この国の政府の対応を見ていると、危機管理の脆弱さが無残なほど浮き彫りになってくる。危機的状況に対してまったく素人だった事を露呈した政治家たちや偏差値の高いとされている高級官僚たちが次々と繰り出す信じられないほど拙い発想の数々を見せられると、これはもう生き残る工夫は自分でするしかないんだという気持ちになってくる。誠意の裏打ちを欠いた何という空疎な言葉の羅列。

翻って、3月18日にドイツのメルケル首相が国民に向けてテレビでスピーチした演説和訳を読むと、民主主義を根幹に据えた国のリーダーが下した政治決定は透明性をもった明瞭なものだった。量子化学の博士号をもち、研究者だったメルケルは、ウイルス研究所や科学者たちの意見を参考に、出来る限り事実を正確に把握した上で問題を整理して、国が何をすべきか、そのためになぜ国民を必要としているか、そしてひとり一人が何が出来るか、分かりやすい言葉で、しかし強い決意を秘めて語りかけていた。そして、彼女は次々と具体的な対策を打ち出し、広い層の信頼を取り戻した。それまで下がっていた支持率をV字回復させた言葉の力。彼女が言うのだからそうしようと多くの人たちが考えたのは、深い疲労をにじませながら残った力をふりしぼるように、民主主義と科学的事実の最大公約数を理性とともに自身の言葉で語りかける人物への信頼感からだろう。ナルシストな政治家が目立つ現在の世界の中で、カリスマ性を感じさせないメルケル首相はとても貴重な存在に思えてくる。日本と同じ敗戦国であるドイツには、信じるに足る人物を自国のオープンな民主主義国家のリーダーに選んだ人々の成熟度の高さを感じる。さらに印象的だったのは、この状況で文化を守る強い姿勢を打ち出していることだ。芸術、文化に関わっている人たちへの申請と受給は何よりもスピード重視し、申請は自己申告のみとする。詳細な審査は後にすればいい。生き延びてもらうことが先決だという判断。(補助金詐欺は刑罰の対象にとなり、後々に詳細な審査がある)手厚い支援の背景にあるのは、ドイツでは文化や芸術が重要な産業の1つであるという事実だ。と同時に、何百万人もの人々が苦しめられた自由のない独裁の日々があったドイツの歴史が、芸術や文化の自由を高く評価する要因の一つとなっているのだろう。このような状況だからこそ、ないがしろにされがちな文化が大切にされていると実感できることは素晴らしい。

先日、Facebookで知人がシェアしていたアメリカの都市フレズノの在住するNancy Moraという女性がソックスをマスクに作り替える実演映像を観た。なるほど人間にはブリコラージュという知恵があったんだ、グローバル化で失ったのはこうした知恵なんだと思い至る。コロナは熱に弱いので、繰り返し使えるようにマスクも煮沸したり乾燥機に入れたり(電子レンジも試してみた)、紫外線にも弱いので日干しも効果的だ。また、紫外線殺菌機も有効なんだから、日焼けサロンは機器をマスク除菌サービスに業務転換するとか、マスクが買えないかとドラッグストアに列をなす前に工夫できることはいろいろあるはずだ。

絵本作家の五味太郎さんは愛情をこめて「ガキ」と呼ぶ子どもたちへ、これがチャンスだと呼びかける。先行してFacebook、そして朝日新聞に掲載されたメッセージはとてもシンプル。

*

(前略)むしろおれ、ガキたちにこれがチャンスだぞって言いたいな。心も生活も、乱れるがゆえのチャンス。自由なんてのは存在しなくて、あると思うから不自由を意識しちゃう。誰でも引力や天気にあらがって生きてるわけだし、鳥は自由でいいななんて言うのは、鳥の大変さ、不自由さをわかってない人。不自由なのは前提だもん。限られた材料や選択肢の中で、悩むしかない。大人も子どもも。これを機に、十分悩みましょうよ。(#withnews)

*

子どもにとって教育は「権利」だと憲法に書いてあるのに、6歳になったら必ず小学校に行き、しかも学校も先生もほぼ選べない。……これに耐えれば卒業証書、修了証書、退職金と続いていく。で、疲れちゃって考えるのをやめていく。それを繰り返しているうちに、自分が何がしたいかわからなくなっていく。……だから、チャンス。だって、学校も仕事も、ある意味でいま枠組みが崩壊しているから、ふだんの何がつまらなかったのか本当は何がしたいのか、ニュートラルに問いやすいときじゃない?働き方も国会も、色んなことの本質が露呈しちゃってる。五輪延期も、オリンピックより人の命って結構大事なんだなとやっと再認識したんだろうし、優先順位がはっきりしてくる。感染者が何人、株価がどう、と毎日ニュースで急カーブのグラフばかり見せられて、グローバルと言っても、心でグローバルしてたんじゃなくてお金がグローバルしてただけなんだとしみじみ思うよね。……戦後ずーっと「じょうぶな体」がいいと言われてきた。それはつまり、働かされちゃう体。「かしこい頭」っていうのは、うまく世の中と付き合いすぎちゃう頭で、きりがないし、いざという時に弱いからね。今こそ、自分で考える頭と、敏感で時折きちんとサボれる体が必要だと思う。心っていう漢字って、パラパラしていていいと思わない?先人の感性はキュートだな。心は乱れて当たり前。常に揺れ動いて変わる。不安定だからこそよく考える。もっと言えば、不安とか不安定こそが生きてるってことじゃないかな。(朝日新聞4月14日 絵本作家 五味太郎さんから「ガキ」たちへ。「休校はチャンスだぞ」より抜粋)

*

新型コロナウイルスの出現で、あきらかになってきたことがたくさんある。ずっと棚晒しにされていた問題点も浮き彫りになってきた。コロナ前と、コロナ後。元通りになれば安堵できるのか。息を潜めて過ごす生活にも慣れてくると、コロナ前の世界は本当はかなり歪んだものだったんだと気づかされてハッとする。これがひとつのターニングポイントとなるかもしれないという予感。そんないまの心境に一番近いテキストがある。それは、「ウィルスの独白 LUNDIMATIN」。「わたしが葬り去るのはみなさまではありません。一個の文明を葬り去るのです」というウィルスの独り言。フランス語のオリジナルサイトをデザインはそのままで和訳したサイトがあるが、ちょっとクセのある訳なので読みにくい。夜光社という出版社が運営するサイト「HAPAX」にもLUNDIMATINで3月21日に掲載された「ウィルスの独白 LUNDIMATIN」の日本語訳がアップされていて、こちらの訳の方が断然読みやすい。長文だが、ぜひこちらから一読を。

最後にこんなときだからこそ、穏やかな気持ちにしてくれる楽曲がほしくなる。1970年代、ぼくが愛聴していたEric Kazというアメリカのミュージシャンがいた。歌が上手いわけでもなく、美声でもない。でも、彼の歌声は誠実さにあふれている。それは、自身の奥底からわき上がってくる感情をまっすぐに伝えようとする誠実さだ。真っ暗な森に足を踏み入れ、一歩一歩を感じながら歩き、そして黄金を掘り当てたような、宝くじに当たったような、恋に落ちたような、空からの落雷をガラス瓶に閉じ込めるようにして出来た曲を(Eric Kazによる書き下ろしエッセイより引用)オーバーダビングせずに1度か2度の完璧な演奏で全てが上手くいくように試みる。そんな姿勢で自分の音楽と向き合っていた彼が、なんと41年ぶりに素敵なアルバムを作ってくれた。(リリースは2015年)それまでの期間、彼はソングライターとして多くのミュージシャンに素晴らしい曲を提供してきた。そして、突然またアルバムを作ってみようと思い立ち、新たに誕生した7曲は彼の希望で楽曲はダウンロードでなくCDのみ。でも2曲だけはYouTubeでも視聴できる。ぼくの一番好きな「Sanctuary」も入っていたので、ぜひ聴いてみてほしい。そこから、ぼくらの心に寄り添うようにEric Kazの歌声が聞こえてくる。いちばん深い闇夜に、すぐそばで感じる息づかい。其処は心を包み込む聖域(Sanctuary)。其処こそが聖域なんだ。明日もあると、いいな。ずうーっとあったら、いいな…。