オランダの光

晩秋のある調査に同行した帰路、中沢新一さんから「オランダの光」という作品を見たことあるかと尋ねられた。「素晴らしいドキュメンタリーだよ」と勧められたので、さっそくアマゾンから取り寄せてみる。

「オランダ名画の源となった自然光“オランダの光(DUTCH LIGHT)”は、果たしてまだ存在するのか?」(DVD解説より)をテーマに、映像作家デ・クローン監督率いる撮影クルーが、地球を〈横断〉し、歴史を〈縦断〉して制作した濃密なドキュメンタリー作品。数々の受賞も頷ける出色の出来ばえだ。

日本ではまず見られないような地平線で分割され、1日に四季が訪れるといわれるくらいめまぐるしく天候が変化するオランダの様々な風景や南仏プロヴァンス、アリゾナ砂漠の映像を織り交ぜながら、全編、アーティスト、気象学者、天文物理学者や美術史家、農夫やガイドらによる分厚いインタビューで構成されている。

光そのものは見えない。しかし光が射せば物は見える。そして目に見える世界は描くことはできるが、見えたままを描くことでは世界を捉えることはできない。なぜなら描くことは解釈することで、描画法の発想も解釈の結果なのだから。このように光の存在は人間に解釈することを要求しているのだが、この不可思議な光の存在を人間は長いあいだ、科学や芸術など様々な分野を通じて考察し続けてきた。

この作品では、“オランダの光”は地形や気象条件がもたらす固有な自然現象にとどまらず、自然と向き合う人間の特性までも含めたものとして捉えようとしている。

例えば絵画について考えてみる。イタリア人はそこに物語を、スペイン人は叙情を塗りこめるが、オランダ人はただひたすらその対象物を見つめ続けるのだという。作中で指摘されているこうしたオランダ人の特性はフェルメールの作品などに如実に現れていて、見つめることを探求し辿り着いた至高の到達点がそこにある。さらにこの画家について印象的な言葉があった。フェルメールもモンドリアンも変わりはないというのだ。この2人によって描かれた光はまったく同じものであるという指摘はとてもスリリングだ。具象と抽象の両先端に位置づけられるこの2人のオランダ人画家が時空を超えて実は同じものを描こうとしていたとは!世界を見る眼に、具象も抽象もないということか。

ぼくは若い頃、どうしても風景画を描くことができなかった。風景を前にして絵筆をとると、とたんに途方にくれてしまうのだ。この作品を見ていてやっと自分のミッシングリンクが何であったのか気づかされた。混沌を解釈する眼を持ち合わせていなかったのだ。自由や感性を決して芸術の免罪符にしてはならない。

奔放さは人間の愛すべき特性のひとつだが、やはり表現にとって緻密さは欠くことのできない必須要素である。測量する眼。科学する眼。解釈する眼。思考する眼。そして技法の蓄積とその応用。そうした緻密な集積の結晶として美しく慈しみの光に満たされた空間が、或る日或るとき或る場所で、奇跡的にもこの世界に誕生するのだと思う。

No.11/12, magazine, 1996

虹の彼方に

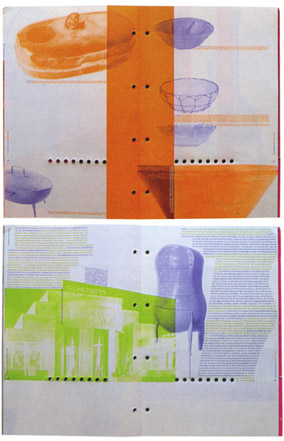

暗い室内に入ると、正面の壁に並列された2つのスクリーンにはすでに映像が投映されていた。海外で開催されたデザイン会議のある分科会に参加した時のことだった。この会議のゲストデザイナーとなっていたドイツのデザイン・デュオ「cyan」のプレゼンテーションが始まっていて、暗い空間は各国のデザイナーやデザイン学校の若者たちであふれかえっていた。

「cyan」は1992年にベルリンで設立された、Daniala Haufe(1966〜)とDetlef Fiedler(1955〜)2名によるdesign duoである。仕事のほとんどが文化組織や政府系団体から依頼されるため、低予算あるいは予算なしという厳しい条件下でおこなわれているのだという。書籍や冊子のエディトリアルなど比較的地味な領域の仕事が多いようだが、20世紀初頭のアヴァンギャルドの伝統に強く影響を受けたと思われる彼らの仕事にぼくは以前から強い関心を抱いていたので、この機会をとても楽しみにしていた。(一番のお目当てゲストだった環境音楽家ブライアン・イーノは残念ながら急遽欠席)ところで「cyan」は「サイアン」と読むらしい。印刷用語でカラー三原色のひとつである青をシアンというが、語源であるオランダ語の「cyaan」がドイツでは「cyan」となる。

スクリーンの横では、ギョロ目で毛深くて典型的なゲルマン人といった風貌のDetlef Fiedlerと、過激なパンク・ミュージシャンみたいなスキンヘッドの女性、Daniala Haufeの2人がコンピュータを前にプロジェクターを操作していた。プレゼンテーションは基本的には彼らのグラフィック作品が並列されたスライドショーなのだが、アクセントとして時折差し込まれる蝶などのオーガニックなイメージが「cyan」の世界観を一層際立たせる効果を生み出していた。友人ミュージシャンとコラボレートしたというBGMも素晴らしく、サンプリングした生活音源をアンビエントなオリジナルミュージックとコラージュしながら延々と繰り出されるグラフィカルなイメージに伴走させていく。エンディング近くにはJudy Garlandの名曲「Somewhere Over The Rainbow」が流れ出すという演出も心憎い。

「cyan」はデザイン・サロンに居座っているグラフィックという囲いを取っ払い、表現領域を重層させた塊(かたまり)として差し出していた。これが新しいデザインなんだと実感させられる、それはちょっと衝撃的な体験だった。同時にアヴァンギャルドの伝統から派生してまったく新しい地平に根をはっていこうとするパッションに、ぼくはヨーロッパ文化の底力を見せつけられた思いだった。それに較べたら我々日本人は淡泊なものである。スーパーフラットなんて淡泊を逆手にとって美術家、村上隆が海外の美術界(市場)への反撃を試みているが、ぼくは直感的に共感することができない。結局はオリエンタリズムを利用した交換原理に基づく市場社会の住人の発想なんだと思う。淡泊の背後に潜む固有な底力は、戦略なんてものから遠く離れたまったく別な奥深い古層に眠っている、と信じたい。「cyan」に拮抗するパッションでぼくらは古層を探り続けるしかない。

「cyan」は消費活動に加担したり安易なデザインごっこを許さない、武骨な生真面目さを貫いている。彼らの作品と向き合うことは、必然的に「読解」することを要求されることになる。ファーストフード的なコミュニケーションに抗する彼らの仕事は、濃密なアプローチを欲望しているのだ。広くて深い世界の中には、こんなめんどうくさいデザインだってあっていいと思う。

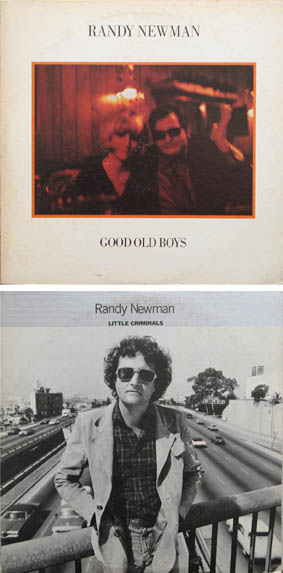

Below : Little Criminals (Warner Bros. Records Inc. 1977)

アメリカの追悼歌

時折、古いレコード盤をひっぱり出してはお気に入りの曲を「i-Pod」に移すために録音し直している。先ごろも頼まれることがあって、Randy Newman(ランディ・ニューマン)の30年ほど前のアルバムを5枚ほど録音した。録りながら聴き直すうちにふと以前新聞で見かけたある記事を思い出した。ジャズを愛聴してきた老人が毎日愛蔵していたレコードを1枚づつ携えて図書館に向かい、その場で全曲聴き終えたら寄贈しているという記事だった。ぼくはRandy Newmanの音楽と、このようにまたゆっくりとこれからも向き合うことがあるのだろうか。そう考えたとき老人の気持ちが少しだけわかるような気がした。決して熱心なNewmanフアンではないし、70年代の一時期によく聴いていたというだけで、ぼくは最近の活動ぶりなど何も知らない。しかしNewmanの音楽の本質は変わることはないだろうと勝手に確信もしているのだ。

久しぶり再会したNewmanの世界はもちろん昔のままだった。つまりぼくもあまり成長してないということなんだろう。その頃、誘われて友人たちと一緒に作っていた同人誌の「Rolling Records」というミュージック・コラムにRandy Newmanについて寄稿していたのを思い出し、探して読み返してみた。なるほど、こんなこと考えていたんだな、この若者は。そこでひとつミュージシャンに倣って、今のぼくが当時のコラムをカバーしてみよう。すると、こんな風になる。

ランディ・ニューマンは1943年11月28日、カリフォルニアのロス生まれ。伯父には映画音楽家の巨匠アルフレッド・ニューマンやライオネル・ニューマン、そしてエミール・ニューマンがいるという音楽的に恵まれた環境に育つ。特に幼年時代を送った母親の故郷であるニューオリンズなど南部諸州の音楽から強い影響を受ける。長じてWarner Bros. Recordsの専属アレンジャーとなり、すぐれたソングライター、シンガー、ピアニストとして高い評価を得る。とりわけプロデューサーLenny Waronker & Russ Titelmanと共同制作したアルバムは素晴らしい。

決して自身のことは歌わない。彼の世界には死にゆく老人を残酷に突き離す少年や寂しい大金持ち、黒人に自由を吹聴するうさん臭い奴隷商人や、野望と恐怖に嘖まれ原子爆弾に泣きつくアメリカ人たち、はては人間を笑いとばしてしまう神まで登場してきて、さながら脳手術をうけたモリエールの舞台劇のようだ。

そんなグロテスクなアイロニーやユーモアが、のびやかな民謡やスクリーン・ミュージックを彷彿させる甘美な音楽に包まれて差し出されてくる。そう、彼の音楽は、わたしたちが聴いたことがあるような気がするという錯覚を利用して再現された印象的な1シーンなのだ。グレイル・マーカスの言葉を借りれば「誰も作らなかった映画の、決して書かれはしなかった譜面」をいともたやすく書いてみせる。そして彼の音楽を聴くたびに、わたしたちはかつてのアメリカにはこんな知性や良心があったのだと思い出し、同時にぼくらの尻尾だってすでにアメリカ製なのだとも思い知らされるのである。新聞には決して書かれることのないアメリカの呟き。罪深い人間の自嘲と懺悔、そして何処からか彼らに注がれる暖かい眼差し。たった200年で老いてしまったアメリカの追悼歌を紹介しよう。

「Old Man on the Farm」(「Little Criminals」Warner・P-10403W 訳詩:宮原安春)

雨が降るのを待っている

手紙がくるのを待っている

夜明けがくるのを待っている

年老いし農夫

牛から乳を搾り 豚に餌をやり 鳥小屋の掃除

そして納屋でウイスキーのラッパ飲み

おやすみ お嬢さん

長くお邪魔しすぎたらごめんよ

知り合えて楽しかったな

こんな歌い方がおれは好きなんだ

kogakudo entrance

kogakudo shop

好楽堂楽器店

甲府の中心街にある「好楽堂楽器店」は楽器も買えるレコード屋さんとして長い間音楽好きに親しまれてきた。レコードがCDやDVDに置き替わって久しいが、ぼくは中学生の時代からこのお店に通い、小遣いをためてはせっせとレコードを買い集めてきた。生まれて初めて買ったレコードは、確かアダモのシングル盤「雪が降る」。そこから、シャルル・アズナブール、ビートルズとぼくの無節操な音楽遍歴が始まるのだが、足かけ40年以上、常連というほどではないにせよ、このお店とは細く長〜いおつきあいをしてきたことになる。

近年、櫛の歯が1本づつ抜け落ちるように街中からCDショップが消えていく。そんな逆風の中で、数少ない貴重な生え抜きCDショップとして孤軍奮闘してきた「好楽堂楽器店」。二代目の現社長・塩島好太郎さんは高校のぼくの2年後輩にあたり、奥さんの章子さんと二人でお店を切り盛りしているのだが、たまたま再開発エリアに入ってしまったため、今年9月からの店舗移転を余儀なくされることになった。これを機にお店のイメージも一新したい、とこの春にぼくは相談を受けてから微力ながら新生ショップへ移行するお手伝いをしてきた。育ちの良さととらえどころのなさが魅力にもなっている大陸的な好太郎さんと誠実で秀でた実務能力を持った章子さんの二人に相応しい素敵な商空間となるよう、ぼくなりに工夫をこらしてみたつもりである。そしてこの9月19日、めでたく「K^O^GAKUD^O^」へとその名称も変え、再出発をした。お店は岡島デパート北入口の西隣にあるビルの1Fにある。コンパクトだけど、コラボレートするブティックや雑貨店とも響き合うおしゃれなCDショップへと生まれ変わったのではないかと思う。

「好楽堂楽器店」はGHQの通訳をしたり、甲府警察音楽隊を創設した先代が、戦後まもない甲府の街中に開業した老舗中の老舗楽器店だ。屋号にたがわず音楽や楽器をこよなく愛し、息子に好太郎と命名するほど筋金入りの音楽好きなお父さんだったようで、ぼくも若い頃には何度か見かけたが、寡黙でやけに堂々としていて、いつもお店の奥で音楽の守り神のように座っていたのが印象的だった。

レコード屋さんには大抵音楽にとても詳しい人がいるものだが、このお店にもそんな音楽博士が一人いた。その人、新海繁男さんはぼくより一つ年上。もっぱらぼくはこの人に導かれるように音楽を聴き続けてきたような気がする。19歳で入社して以来30年近くずっと「好楽堂楽器店」で働き続けてきた新海さん。給料の大半をレコードに注ぎ込む時期もあったそうで、ジャンルを問わず良い音楽だけを聴き続けたまさにリスナーの求道者のような人だった。あんまり詳しいものだからNHK甲府放送局の音楽番組にレギュラー出演していたほどである。そんな新海さんが毎月数枚厳選したレコードをぼくのために(勝手に?)取り置きしておいてくれたおかげで、ぼくのレコードコレクションは今でもなかなかの名盤揃いと言えるだろう。時折ぼくがミーハー根性出して流行ものなどを注文すると新海さんは不機嫌になってしまうものだから、そんな時にはこっそり他のお店で買ったりしたこともあったけど、やっぱり何十年経っても新海セレクトのアルバムは少しも色褪せることがない。つくづくそのチョイスは的確だったなぁ、と感心してしまうのだ。ぼくは過去形で書いているが、実は10年前に新海さんは病に冒され48歳の若さで他界してしまった。

新しいお店を見たら新海さんは喜んでくれただろうか。そんな思いを一番強く抱いているのはほかならぬ塩島夫妻だろうが、ぼくもこの仕事に取り組んでいる間、しばしば新海さんの面影を思い返していた。本物だけを愛した新海さん。彼のお眼鏡にかなうお店になっていたら、ぼくはとてもうれしい。

Above-R_"vou"Cover

Below-L_"黒田三郎詩集『ひとりの女に』"(1954)

Below-R_木原孝一詩集"星の肖像"(1954)

北園克衛のモダニズム

古書ファンの間で人気の高かった黒田維理(Kuroda Iri)の詩集『SOMETHING COOL』が先ほど、如月出版から覆刻された。昼はドクターの詩人であったという黒田維理。本書は50年後に復活を果たした幸せな詩集だが、ぼくの本当のお目当ては、この詩集の装幀、そして序文を寄せている北園克衛(Kitasono Katsue)である。

北園は詩を書き、絵を描き、「プラスティック・ポエム」と呼ばれる静物写真を撮り、さまざまな書籍の装幀をこなし、自ら編集・執筆・デザインする機関誌を亡くなる76歳までつくり続けた。マルチな活動ぶりに逆らうように、肩書は終生「詩人」ひとつだけ。一貫して「詩」を通して世界見つめた姿勢はとても潔い。表現されたもの総体が、彼の「詩」そのものであった。

1924年、若い北園を直撃した「バウハウス・ショック」は強烈なものだったようだ。絵画・建築・文学・音楽を通じて同時的に沸き立ったヨーロッパ・モダニズムの巨大なかたまりは、それまでの彼の作風を一変させたと言われている。ぼくは、北園が受け取った最も素晴らしいモダニズム精神は、決して専門性に向かわなかったことだったと思う。多くのスペシャリストの塀を軽々と飛び越え、実にさまざまなエッセンスを軽妙に結集させていく手法によって、戦前の日本における新種の知的でクールな表現を獲得したのだ。

北園克衛のライフワークとも言える機関誌『vou』(ヴァウ)のオリジナルを見たことがある。訪れた仕事先の多摩美術大学で、学内にある芸術学科「現代芸術アーカイヴ」企画室には160号までのほぼすべての原本が保管されていると聞いたので、ぜひ見せてほしいとお願いしてみた。おそらくこれだけ充実した『vou』の所蔵は他に類を見ないだろう。丁度、資料の整理をしていたスタッフの方が貴重な原本をぼくの前に積み上げてくれた。素朴な印刷だが、当時の活版文字の力強さが印象的だ。どの号からも、北園特有の軌道と着地感が伝わってくる。いくつになって、何してたっていいのだと語りかけられているような気持ちになり、70代の老人がほんとうにこんな機関誌をつくっていたのだという事実に勇気づけられたのだった。

ところで、ヨーロッパ然としたモダニスト北園も素敵だけど、ぼくが惹かれてしまうのは(下2点の詩集ような)小ぶりで簡素な装幀だ。ぼくのもう一人好きな装幀家と通底するものがある。その一人とは、芥川龍之介の盟友でもあった小穴隆一。上手いとか下手なんてほんとうはどうでもいいこと、君は楽しんでつくっているのかい?と問いかけられているようなゆったりとした仕事ぶりが心地よい。小穴が担当した芥川本では、『春服』や『支那游記』が特に素晴らしい。タイプは異なるが両者に共通するのは、気負いのないふくよかな手触り感の残香である。

北園が装幀家として残した何冊もの詩集の向こう側には、本名である橋本健吉の原風景が透けて見える。ほんとうに好きなものと好きなように遊んでみたらこうなったんだよ、と詩集たちはぼくに語りかけてくる。『梁塵秘抄』のあの有名な「遊びをせんとや生まれけむ」の一節が聞こえてくるようだ。(北園克衛関連サイトでは、多摩美術大学「北園克衛文庫」やイラストレーターの原田治さんの運営サイト「北園克衛.com」などが充実しているので、興味のある方はぜひご覧あれ)

Below_"homage to spirale:3&4" Detail

“はじまりの心”に希望は集う

62回終戦記念日の今月15日から20日まで、甲府駅前の山交百貨店で平和ポスター展が開かれている。ぼくの所属している(社)日本グラフィックデザイナー協会(JAGDA)は、1983年から(財)広島国際文化財団とポスターを毎年1作づつ共同制作し、「ヒロシマの心」と「平和」を内外に呼びかけるキャンペーンを展開してきた。数年のブランクもあったがこのシリーズは今年で10作目を数える。山梨では初となるこの「ヒロシマ・アピールズ・ポスター展」とジョイントするかたちで、実行組織であるぼくらJAGDA山梨地区の会員もポスターを出品している。

「反戦」「核廃絶」や「平和」は重い重いテーマである。ポスターで表現することの意味も問い直さなければならない。こうした想いを抱えながら話し合った結果、結局ぼくらはテーマは設けずに各自自由に個人としてのアピールをすることにした。

戦後日本のグラフィックデザイン界において、ポスター表現は創成期よりデザインの華として君臨してきた。日本人特有の繊細さと根気強い情熱によって、今日では世界でもトップクラスと言われるまでにその表現を洗練させてきたのだが、ぼく個人としては、印刷技術がデジタルプリントと共存する時代に突入した頃から、もう従来のようなポスターはメディアとしての役割を終えつつあるのではないかと考えていた。

携帯の普及に伴いビジュアル表現は想像以上に極小化し、逆にまた大型デジタル出力環境の成熟化によって、ポスターよりはるかにスケールの大きい訴求も可能となってきた。手のひらにすっぽりと収まってしまう小さな器械や大きな商業空間に今日のように多彩なグラフィック表現が満ちあふれるなんて、20年ほど前に一体誰が想像しただろう。

ぼくは技術やメディアの変革によってポスター表現が衰退してきたと言っているのではない。二十世紀初頭のロシア・アヴァンギャルドからポスターというカタチをとっておよそ100年に亘って展開されてきたパッションはこれからも綿々と世代を越えて継続されていくことだろう。朝つくったポスターが夕方の街角に貼り出されるようなダイレクトなメディアとして、ポスターは本来の姿に回帰してゆくのかもしれない。あるいは極小から極大まで幅広いレンジにパッションは分解され、分化していくことも予想される。今問い直されているのは、美術指向を潜在させて、ダイレクトなメディアとしての機能を背景に押しやってきたポスターの様式そのものなのかもしれない。

これを機に、自身にも同じ問いかけをしてみようと考えた。そこでぼくは、ポスター様式に懐疑的でなかった頃つくった連作をあえて出品することにした。そこには当時のぼくなりの平和への想いもこめられていたからである。上の4点は『homage to spirale :「スピラーレ」に捧ぐ』というタイトルのつけられた出品ポスターの部分接写カットである。ポスターには次のようなコメントが添えられている。

「『Spirale(スピラーレ)』は1953〜1964年の間にスイスで発行された美術雑誌である。カンディンスキー、パウル・クレー、モンドリアンといった構成主義の画家たちはそこでさまざまな「若い芸術」のための異部門間による国際的フォーラムを試みた。この4連ポスターは、運動体『Spirale』のダイナモとなった初々しい試みの数々に捧げるオマージュである。どんな時代も、“はじまりの心”に希望は集う。半世紀前、わたしたちの世界に誕生したこれら“はじまりの心”の萌芽は、幾多の異種交配を経た真新しい樹木へと成長を遂げ、未来の子どもたちの前に大きくその枝葉を広げることとなるだろう。なお、各ポスターのビジュアルエレメントは本書から引用し再構成されている。」