1991.4

3次元への憧れ

美大を志す受験生時代、すでに芸大生となっていた知り合いに会うために上野の校舎を訪れたことがある。ひんやりとした無人の室内の高い天井から差し込む自然光を浴びて、描きかけのイーゼルが立て掛けられていた。不在の作者が向き合っていたのは大理石の彫像だった。ぼくがそれまで見慣れていた石膏像とはまったく異なる重厚さで、その彫像は空間に鎮座していた。自然光に満たされた贅沢な空間で存在感のある彫像と向き合うというゴージャスな雰囲気に少し気圧されていたのかもしれないが、ぼくは描きかけのデッサンに圧倒されてしまった。ザックリと塊をわしづかみする迫力は初めて目にする種類ものだった。ディティールの装飾表現なんてどうでもいいこと。大切なことは包み込む空間との関係性の中から、確かな存在感として塊を掴み出すこと。マッスがわきあがるような描きかけのデッサンはそんな風にぼくに語りかけていた。知り合いからそれが彫刻科の学生による習作だったことを知らされ、画家とは異なる彫刻家の対象物と向き合う姿勢の違い見せつけられた出来事だった。

またある時は、建築雑誌の編集者として出版社に就職していた先輩を訪ねたことがある。この雑誌は和英バイリンガルで海外の建築情報を伝える唯一の月刊誌として1971年に創刊された「a+u(Architecture and Urbanism)」。いまだに国内外の建築界に大きな影響を与え続けている雑誌だが、まだその産声をあげたばかりの編集部の雰囲気はとても知的で硬質なものだった。建築ってちょっと難しそう、でも哲学的で頭の切れる恰好良い兄貴みたいだな、と田舎者の受験生はその時出会った新鮮なジャンルを見上げて思ったのだった。

その頃からグラフィックよりワンディメンション高次な、こうした空間表現への憧れがぼくの中には少しづつ芽生えはじめてきたのだが、人にはいくつかの能力というものが与えられていて、もちろん与えられなかった能力というものもある。存在感を塊で捉えたり、さまざまな種類の光の在りようを柔軟に構想したり、空間を造形するという能力には限界があることをやがてぼくは気づかされることになる。それでも建築や家具やさまざまなプロダクトへの興味は薄れることはなく、ならばぼくは制作者としてでなく、これからは愛好者として楽しんでいこうと思い定めた。

それからというもの、暮らし働く空間にも自分なりの楽しみを見出して生活してみたいと願い(もちろん収入に見合ったレベルでという条件付きではあるが)相応の投資もしてきた。1991年に完成した仕事場は、ある意味ではぼくの建築に示し続けた情熱へのささやかな記念碑と言えるのかもしれない。

しかし「あれもしたい、これも欲しい」と、この愛好道にはきりがない。そこでぼくはそんな自分の気持ちを一度封印してみることにした。ある人の死がそのきっかけとなった。縁あってその人は長い間ぼくを愛好道に誘ってくれた人物だったが、2003年突然病に倒れ、50代の若さでこの世を去ってしまったのである。ほどなく有志たちによる追悼誌制作の呼びかけがあり、ぼくも関連資料とともに追悼文を送ることにした。ところが残念ながらいろんな事情があって結局この構想は頓挫してしまい、その後ぼくの追悼の気持ちも数年間漂い続けることになる。この死によってぼくの中でひとつの時代が終わりを告げたのは確かなことだった。だから新たな建築を愛好する情熱が次章へと移行していくためにも、ぼくはこの場を借りてその人物に7年ぶりの幻の追悼文を捧げてみたいと思う。

葺き続けた、工芸の甍

私は一高美術部に入部して程無く、4年ほど年長のT.Kさんと出会った。当時大学浪人していたT.Kさんは、よく放課後になると部室にやってきては在校生にまじってイーゼルに向かい、鉛筆デッサンや静物水彩画を描いていた。時折気が向くとぼくらを誘ってはバスケットボールなどで一緒に汗を流すこともあった。T.Kさんは当時まだ珍しかった長髪をなびかせ、目に染みるような鮮やかな赤いセーターを着込んで、よくイーゼルに向かっていた。先取りした大人のイメージを重ね合わせ、そのお洒落な後ろ姿を高校生の私はかすかな憧れをこめて見つめていたことを思い出す。

T.Kさんと再会したのは、石油ショックの混乱から世間がやっと落ち着きを取り戻してきた、それからおよそ10年後の事だった。当時、何となくおさまるところにおさまってきたという感じでグラフィックデザイナーになっていた私は、結婚を機に思い切って自宅を建てようと考えていた。丁度そんな折、あのT.Kさんが甍工芸という建築設計事務所の代表をしていることを知り、相談に乗ってもらうことにしたのだ。設計は後に甍工芸に合流することになる弟のMさんとYさん夫妻が担当し、(弟さんも美術部では私の先輩にあたり、当時、夫妻はまだ共に積水ハウスに勤務していた)T.Kさんは全体をプロデュースする立場で甍工芸の運営にあたっていたのだが、黙って相手の話をじっくりと聞き込み、しばらくたってこれしかないというプランをそっと出してくる甍工芸らしい仕事ぶりはすでにその時には完成されていたような気がする。

こうしてすっかりT.Kさんへの信頼を寄せることとなった私は、再会してから15年ほどの間に、自宅の新築と増築改築、そして仕事場となる社屋の新築と増築、さらにもうひとつの社屋の新築をお願いすることになったのだ。

注文の多い、手のかかる施主だったにもかかわらず、懐深く受け止め、それぞれの時期にその要求以上の上質な空間を見事に作り上げてくれた。同じ敷地内に同じ設計事務所の作品が3棟並ぶというのもめずらしいことなのではないだろうか。今にして思えば、公私ともに人生の大半の時間を過ごすことにもなったこれらの生活・労働空間から、私たちは想定以上に多くのものを授かってきた。そしてこれまで生み出してきた仕事の数々は、T.Kさんらが構想してくれた空間から多くのインスピレーションを与えられ、加護されてきたような気がしてならないのである。

二人で出かけた神戸への視察旅行や、まだ購入は無謀だと言われていた頃のパソコン〈Macintosh Plus〉を新しもの好き同志で一緒に買ったことなど、共有してきた多くの思い出は挙げていけばきりがない。

高校時代から生粋のモダニストと信じて疑わなかったT.Kさんから、実は自分は田舎者でいつも都会的な友人には劣等感をもっていたのだと告白された時の驚きも今となれば懐かしい。聞いた時には矛盾しているという戸惑いもあったが、今ではすっかり腑に落ちている。矛盾していない人間などどこにもいないからだ。

T.Kさんには、生来授かっていた才能がいくつもあった。特に物事を大掴みして捉える直感力には傑出していたと思う。モノづくりするために一番必要とされる能力である。T.Kさんが敬愛してやまなかった故 倉俣史朗氏に年々風貌が似てきたのも、何か深い因縁を感じてしまう。若い頃、北欧デザインを全身で吸収し、じっくりと濾過しながら熟成させてきたその鋭敏な感覚は、特に家具やインテリアの分野で発揮されてきたように思う。素材感にも鋭い峻別能力を見せ、いつもそのチョイスは素早く的確であった。

私は生前、説教じみたことを言われた記憶は一度もないが、多くのことを教えられ、与え続けてもらってきたのだと実感している。やはり早世の感は否めないが、工芸という甍を葺き続け、その才能を存分に展開しきった人生だったと思う。細やかな気遣いと無邪気さが同居していた。酒好きで無類の人好き、そして何よりも「本物」を愛した人だった。T.Kさん、ありがとう。どうかやすらかにお眠りください。

(Kenji Miyazawa & Takeshi Motai) :

Portrait : Pablo Casals (1876-1973)

セロ弾きのゴーシュ

窓の外には曇り空に覆われたグレイッシュトーンのパリの街並が広がる。静けさに包まれた室内に、やがて艶やかな音色が満たされていく。チェロを奏でる一人の女性。その傍らのベッドには老人が静かに横たわっている。彼の名は、フランソワ・モリス・アドリヤン・マリー・ミッテラン(François Maurice Adrien Marie Mitterrand)。

フランス第五共和政の第4代大統領ミッテランは病の床についていた最晩年、自室にチェロ奏者を招き演奏に耳をかたむけていたという。追悼記事からの記憶だったか定かではないが、チェロの演奏を聴くとこの映画のワンシーンのような光景を時々思い浮かべることがある。

チェロはとても不思議な楽器だ。その音色は空を舞うようなヴァイオリンの軽やかさでもなく、地を這うようなコントラバスの重々しさでもない。空と地の間で人に寄り添い静かに語りかけてくるのだが、同時にもっとも無伴奏にふさわしい楽器としての超然とした孤高さも合わせ持っている。そんな親密性と孤立性を内包するアンビバレントな楽器だと思う。

一時期、ぼくはピエール・フルニエ(Pierre Fournier)のノーブルな演奏がおさめられた有名なバッハの無伴奏チェロ組曲(BWVシリーズ)のCDをくり返し聴いていた。また、ある時はチェロより古い楽器だというヴィオラ・ダ・ガンバ(Viola da gamba)に夢中になり、マラン・マレー(Marin Marais)の宮廷音楽をはじめ、さまざまなヴィオラ・ダ・ガンバの古楽曲を収集してi-Podにストックしたりしていた。

さらに忘れ難いチェロ奏者がいる。スペイン・カタルーニャ生まれのパブロ・カザルス(Pablo Casals)だ。彼のエレガントで香り高い楽曲はほんとうに素晴らしい。カザルスは生前「平凡な速度」という言葉を残しているが、ここにカザルスの本質が語り尽くされていると思う。音楽の出発点はまずその速度にあるわけで、カザルスの「平凡な速度」には、譜面や数値には決して置き換えることのできないさまざまに微妙な抑揚が宿されている。平和活動家としての側面も見せながら、終生自然に抗うことなく淡々と雄々しさと無邪気さを並走させてみせたこの演奏家は、まるで腕の立つ心優しい園丁のようだった。

さてチェロといえば、宮沢賢治の「セロ弾きのゴーシュ」も思い出深い。子どもの頃に買い与えられ、ボロボロに破れすっかり黄ばんでしまった絵本「セロ弾きのゴーシュ」は今もぼくの小さな宝物だ。この絵本は1958年に福音館書店から配刊され、賢治の原作を佐藤義美が子ども向けに書きなおしたもので、絵は茂田井武が担当しているが、それからぼくはこの絵本を超える「セロ弾きのゴーシュ」に出会うことはなかった。何と言ってもその魅力は、絵の力に拠るところが大きい。茂田井武の代表作にもあげられているこの作品は、年譜によると1956年に死の床で描き上げられたものだという。そのタッチはカザルスの「平凡な速度」と同質の、決して記号化することのできない無限といってよい豊かな調子によってつくりだされている。

音楽をつくりだす、ということはどういうことなのだろう。それはつまるところ「生きとし生けるものの生の営みにシンクロする行為なのだよ」と絵本はぼくに語りかけてくる。演奏は生の営みの息遣いにほかならない。そして音色が息遣いとなったとき、ジャンルを問わず音楽は初めて「強い音楽」として生まれ変わるのだと…。幸いにも、ぼくは人生に光沢を与えてくれるたくさんの「強い音楽」とこれまで出会うことができた。

最後に、ひとつだけ最近出会った「強い音楽」を紹介してみたい。時折ぼくは仕事の手を休め、若者にヨウツベと呼ばれる「You Tube」にアクセスをする。ここには世界中から投稿されるさまざまな動画がストックされているので、興味のあるミュージシャン名を検索してライブ動画をチェックしたりしていると、思わぬ掘り出し物が見つかることがある。

ある日探し出したのはライ・クーダー(Ry Cooder)とニック・ロウ(Nick Lowe)の2009年のツアーライブ動画。Madrid、LiverpoolやAmsterdamなど各地でのライブの模様を観客が撮影したものなので決して音質は良くないし、手ぶれしたり周りの話し声なんかも入っているけど、それはそれで実際に会場に紛れ込んでいるようなリアリティがあるというものだ。チェックしているとあっという間に20タイトルくらい集まってしまい、ちょっとしたLive Stockが出来上がる。ぼくはこの動画をフリーソフト「RealPlayer Converter」などでPCにダウンロードしてからUSBメモリーに保存し、MacBook Proにイアホーンを差し込み「Adobe Media Player」で好きな曲を再生して楽しんでいる。(いろんな動画再生PlayerアプリがあるがAdobe Media Playerは使い勝手がよくデザインも美しいので気に入っている。また「You Tube」の動画は再生しているURLの末尾に「&fmt=16(&fmt=6や&fmt=18でもOK))」と打ち込むとアラ不思議、とたんにきれいな画質になるので一度お試しあれ)

ライ・クーダーが初来日した時には、2007年に閉館してしまった虎ノ門のイイノホールまで出かけて溌剌とした音楽を堪能したが、スリムなベース・ギタリスト、ニック・ロウの横に立つ2009年のライ・クーダーは随分恰幅もよくなって、それなりに年を重ねてきたことを実感させられる。しかしその名人技は健在で、ますますその円熟味を増している。ストーンズ(The Rolling Stones)の名曲「ホンキー・トンク・ウーマン(Honkey Tonk Woman)」のリフは、実はスタジオミュージシャンとして呼ばれていたライ・クーダーの練習風景の音源をキース・リチャーズ(Keith Richards)にコピーされたものだったことは有名な話だが、キースの気持ちも分かるよと言いたくなるくらい彼のボトルネック奏法は本当に魅惑的だ。この「You Tube」に投稿された「自警団員(Vigilante Man)」で繰り広げられているスライドギターは、ぼくが最近出会った掛け値なしの「強い音楽」といえるだろう。

Office Relocation Iinformation :

Hirano Kotaro Design Laboratory

山裾デザイナー

丸亀市・猪熊弦一郎現代美術館のVI/サイン計画、そして八幡ねじの一連の仕事などで知られるグラフィックデザイナーの平野湟太郎さんから、先月初旬に事務所移転の通知が届いた。移転先は何と奈良吉野。オフィスは緑深い吉野の守護山を背後にいただき、割烹かと見まごうばかりの佇まい。なんでも縁あったのは2年ほど前のことで、以来、移転の準備を進めてきたのだそうだ。

ところで、大河ドラマ「龍馬伝」のアートディレクションでも活躍中の居山浩二さんからも、以前オフィスを新築して移転したとの案内があった。転居地は文京区千石。ここは湯立坂や小石川植物園、東大総合研究博物館分館などが点在する風情ある渋い土地柄。どうしてまた南青山からこの地を選んだのかと尋ねてみたら、このエリアに魅かれて実はもう9年近くも住んでいたのだと聞かされ、南青山はデザイナーの聖地なんて言われたのはもう過去の話なんだと実感した。しかし、今回の平野さんの場合はさらにバージョンアップされていて、その選択はなんともラジカルで新世紀にふさわしい清々しさを感じる。

ぼくもずっと地方山岳部の裾に居を構えて仕事をしてきたので、自分は山裾デザイナーだと密かに思っている。こうしたロケーションを特に強く意識して選択したわけではないが、結果的に「都心に近すぎず、遠すぎない」この微妙な距離感は案外自分のデザインにも影響を与えているような気がしている。もちろんデザインと向き合う時には、都市と地方の差なんて何もない。「地方だからねえ」なんて言い訳はできないし、隔てているものがもしあるとすれば、それは人口密度の差による設定条件の違いくらいで質的条件は何ら変わることはないだろう。また、地域性や風土もことさら意識する必要はない。それは結果として無意識の背後から滲み出てくるようなものなので、極力自然体を心がけることにしている。それより関心あるのは、時代との距離感覚。ぼくはどちらかといえば流されやすい質だから、激流から少し距離をおいていると案外自分の漂っている座標点が浮かび上がってくるような気がするのだ。平野さんの場合は根を下ろす環境に対してかなり意識的な選択をしていて、あいさつには次のように書かれている。

「私はここで自然と人と社会とが、新しい繋がりを築ける方法と、そのデザイン活動を考えていきたいと思います。また、日本文化発祥の中心地で学び、近代デザインが忘れてきてしまった、日本文化とデザインの繋がりを再発見していきたいと思っております。一度、自分を“空”に戻して日本、地球全体を視野に入れ、再出発致します。」

ぼくが平野さんと出会ったのは15、6年ほど前にさかのぼる。新宿にある出版社・朗文堂が主催する講演会や勉強会に参加した際だったと記憶している。

朗文堂はデザイン書の出版社として、また文字組みの専門家集団(組版工学研究会)として、書体研究者の片塩二郎氏を中心に日本のタイポグラフィ界を精力的に牽引していた。平野さんと出会った当時、片塩氏は3人のデザイナーとともにエボルーション・グラフィックスという実験的なデザイン集団を結成し、タイポグラフィを通じてラジカルな試みを開始しようとしていた時期でもあった。ほどなく(結局1号のみとなってしまったが)「evolution 1」が発刊された。それは20世紀に誕生したモダンデザインを俯瞰させる結晶体のような美しい実験誌であった。コアメンバーとなっていた3人のデザイナーは、徳島を拠点に活動していた板東孝明さん(現在は武蔵野美術大学基礎デザイン科教授)、東京でエディトリアルデザインを中心に活動していた西野洋さん、そして塚本昌都さんである。その後、西野さんとは長きにわたり親交を重ねることとなり、今もぼくにとってのフォント教師、よき相談相手でもある。同業者でありながら職業意識から解き放たれ自由闊達に意見交換ができる関係は年を重ねるほどに貴重なものとなり、西野オフィスはぼくのまたとないデザイン定点観測地となっている。

こうした縁のそもそものきっかけは、ぼくが会社を立ち上げた時に作った小さなブローシュアが引き寄せてくれたものだった。当時懇意にしていた高知のデザイナーに送り届けられたその小さな冊子が、どういう経緯か徳島の坂東さんの目にとまり、山梨にこんなデザイン・オフィスがあるという情報が片塩さんに伝わって、ある日、この二人がはるばるボスコを訪れてくださった。その日を境に地方都市で我流なデザインに明け暮れていたぼくは、モダンデザインや多様なフォントの世界に魅せられていった。それから数年間、朗文堂を中心にしたデザインやフォントの研究会などに参加してモダンデザインのエッセンスを吸収しながら、集ってきた多くのデザイナーたちとの出会を重ねていった。和洋を折衷でなく深層において巧みに融合した寡黙でシャイなデザイナー美登英利さんや、「くくのち学舎」の折紙講座でもお馴染みの折形デザイン研究所主宰の山口信博さんらと会ったのもここでのことだった。そして平野さんもその中の一人だった。平野さんは92年にJAGDA新人賞を受賞したので、初めて会ったのはおそらくこのデビューまもない頃だったと思う。どんな会話を交わしたのか覚えていないが、口元を少し曲げて語る控えめな口調が印象的だった。それからはデザイン雑誌に掲載された関連記事を見て活動ぶりを知るくらいで再会することはなかったから、突然の通知を懐かしい思いで開封したのだった。

受け取った当日、ぼくは「ドイツの片田舎グムントにはBaumann & Baumann夫妻がいます。そして奈良吉野にはこの春から平野さんのデザイン研究所が誕生しました。山岳地デザイナーとしては心強いかぎりです。」と、こんなお祝いメールを送っていた。すると早速届いた返信には「長い間、小林さんやバウマンさんのお仕事のスタンスをとても羨ましく思っておりました」と書かれていた。そんな風に意識してもらっていたことはとても光栄なことだけど、バウマン夫妻の隣りに据えられることは恐れ多いことである。

バウマン&バウマンは僕と同年代のゲルド(Gerd Baumann)&バーバラ(Barbara Baumann)夫妻によるドイツ人のデザインユニット。Mercedes-BenzやSIEMENSといったメジャーな仕事でも注目される彼らが活動拠点としているのは、都会でなくドイツでもスイス・フランス国境に近い山あいの盆地、シュヴェービッシュ・グムントという古い小さな町である。そこで彼らは機能美から美しさが滲み出してくるような多くの素晴らしいデザインを、ドイツ人らしい堅固な気質で積み重ねてきた。その中のひとつ、シェイフェレンというドイツ製紙会社の「紙の見本帳」デザインに衝撃を受けた片塩さんらのアプローチによって、タイポグラフィを仲立ちとした日独デザイン交流が開始された。ぼくは1994年10月来日の際に開催された「Baumann & Baumannデザインの思想とその表現」と題する講演後のパーティに参加してバウマン夫妻と対面した。ロジカルで冷静なバーバラと悪戯っ子のように感情をあまり隠すことをしないゲルド。彼らにことのほか親しみを感じたのは、同年代であることやデザインパートナーが存在することに加えて、彼らの活動拠点が長閑な山あいの盆地であったことにもよる。

もっともバウマン&バウマンらしさが発揮された仕事に、ボンのドイツ連邦議会議事堂デザインがあげられる。建築家ベーニッシュの指名で彼らが担当したのはサイン計画や空間デザイン、掛時計やエレベータ階床ボタンといったプロダクトの数々や庭園に据えられるオブジェに至るまで、建築に付随するすべての領域に及んでいた。そしてこのガラス張りでモニュメンタルな美しい建物のガラス面には、彼らの発案でエルンスト・ヨンデル(Ernst Jandl)の詩がリズミカルに配され、硬質な機能美にさざ波のような可憐さが組み込まれている。それはドイツの歴史を強く意識しながら、あるべき民主主義を緻密に考察した末に導き出した、抑制された造形美をたたえた形象でもあった。

そこで彼らがデザインに用いた書体は89年にオトル・アイヒャー(Otl Aicher)が完成させたローティス(Rotis)1書体のみ。その禁欲的姿勢はヨーロッパに深く潜行するプロテスタンティズムを想起させるが、それまで採用していたフルティガー(Adrian Frutiger)作によるユニバース(Univers)からこのローティスへと移行するため、バウマン夫妻は何年もにわたる試行と討論を重ね、自分たちのデザインの根幹を支えるフォントを執拗に吟味したという。

彼らは「デザイン」を「スタイル」の対極に置き、「ゲシュタルトゥンク=形成」という考え方を通じて捉えようとしている。抑制から自由を挑発したり、読み取る行為を深い思考にまで誘い、最小限で簡潔な手段を用いて最上の到達点を目指す。本当に重要なことは表面的な形態でなく総合的なプロジェクトであって、ゲシュタルトゥンクとは開発と修正を繰り返す過程そのものなのだと主張する彼らの硬質な方法論は、極東の島国においては完全に捉えきることのできるものではなかったが、彼らのデザインを見ればひと目でそのしなやかな感性と職人気質に支えられた必然性を感じとることができる。やはり視覚言語の伝達力は力強く、重層的だ。

早春の或る日届いた1通の郵便物には、ぼくのモダンデザインとの清々しい出会いの記憶もそっと挟み込まれていた。ドイツのグムント、奈良吉野、そして甲州の山あいと、ユーラシア大陸を跨ぐ山裾デザイナーの見えないネットワークを夢想しながら、ぼくは過ぎ去った歳月のほろ苦さとともに、その記憶の先にある未来の古典としてのデザインに想いをめぐらせていた。

母のこと

小さい時分の通信簿やら表彰状、絵や作文などは誰でも少しばかりは側に取り置いているのではないだろうか。ぼくの場合はずいぶん前に几帳面にヒモで束ねられて母から渡されていたのだけど、長いこと棚の奥に放ったままにされていた。先日思い立って解いてみると、黄ばんだ紙束は封印を解かれたとたんざわめきたち、懐かしさと気恥ずかしさが同時にぼくの中にこみあげてきて、思わず一枚づつ見入ってしまった。

ふと、その中に挟まれていた10センチ四方ほどの小さな水彩画を発見する。裏を見ると懐かしい筆跡で、「題名『少女』三枝茂雄」とある。この人物はぼくの高校時代の美術教師で、国画会に所属する画家だった。ぼくがまだ中学生だった頃、両親とは若い頃から表現活動を通じて親交を深めていた先生がわが家を訪れたことがあった。絵が好きな子だとでも紹介されのだろうか、ぼくの顔を見るなり「絵を勉強したいんだったらぼくの教えている高校に来なさい」と話しかけられた。そんなことがあってぼくは先生が顧問をしていた高校の美術部で、入学後の3年間にわたってほぼ毎日顔をつき合わせながら指導を受ける日々を送ることになった。

先生は芸大で日本画を専攻したので日本画家と呼ばれることが多かったが、日本画や油彩、水墨着彩画などをミックスした独特の画風を確立し、中国故事や漢詩を多く題材とした類例のない素晴らしい作品群を生み出した。また、深い造詣を示した漢詩や書も絵画作品とともに高い評価を受けていた。「今度生まれ変わったら、俺は中国の古典文学や書をもっと本格的にやりたいんだ」と熱っぽく語っていたことを思い出す。その遺志を継がれたかのように、ご子息の三枝茂人さんは現在、名古屋外国語大学の准教授として中国語学科で教鞭をとられている。三枝先生にまつわる思い出は尽きないのだが、こういう人物こそが芸術家と呼ぶにふさわしいほんとうの芸術家というのだろう、とぼくはずっと思っている。リブロポートから出版された菊地信義さんの「装幀の本」をたまたま眺めていた時、掲載されていた吉村貞治さんの「歴史のなかの巨人たち」の書籍カバーに先生の作品が使われていたのを見つけてとてもうれしくなってしまったこともあった。そして1994年に山梨県立美術館で遺作展「三枝茂雄展」が開催された際、同級生だった中沢新一さんがぼくが装幀を担当した図録に「ピューリファイ(浄化)」という文章を寄稿してくれた。「この高校へ来てよかった、と思った。私はそのとき、三枝先生の中に、真実の大人というものを発見できたからである。」中沢さんは、あきらかに他の教師たちとは著しく異なっていたこの三枝先生の中に、早くから「浄化された芸術」を見いだしていたのだ。こうしてぼくの人生にも、少なからず影響を与えることとなったこの人物のことは、あらためていつかゆっくり回想してみたい。

発見した水彩画に話しを戻そう。なぜこの絵がここに残されていたのかは定かではないが、左上隅に1954と記されているのでぼくが4歳の頃描かれたことになる。これはまったくの想像にすぎないのだけれど、この絵のモデルは9歳年長のぼくの姉なのではないかとその時思った。この年13歳だから年格好も符合する。なんらかの契機があってモデルとなり、先生から両親に手渡されたものなのではないだろうか。身を削るようにしていろんなものと格闘しながら制作し続け、抉られた痕跡のような鋭く厳しい筆線が持ち味の画家が実は少女好きであったことはあまり知られていない。生前多くの少女像を残しているが、この絵の柔和な筆使いからも、しばし羽根を休める鳥のような穏やかな作者の心情を感じとることができる。

ところで、紙束の中にはぼくの絵もたくさん残っていた。しかしどれを見ても呆れてしまうほどヘタクソで気が滅入ってしまった。上手い下手以前に、これを描きたいのだという意志というものがまったく感じられない。これで絵が好きだったなんて恥ずかしい、見なけりゃよかったと後悔した。ただ1枚だけ、これは似ていると感じた母の絵があった。小学校2年生の時に描いた「おかあさんのかお」と題された絵だ。もちろんヘタクソに変わりはないのだけれど、ここには当時の母の雰囲気がとてもよくあらわれている。例外的に描きたいものを思い定めて筆を取った、そんな感じが伝わってくる絵になっていると思う。

子供の頃の母の記憶といえば、和服に割烹着で和裁をする姿が焼き付いている。家計の足しにとはじめたのだろう、チャコや指ぬきを駆使して四六時中縫い物ばかりしていた。ぼくの知る母は、新聞記者として不規則きわまりないサラリーマン生活を送っていた父を支える専業主婦となってからの母なのだが、結婚前は国鉄に勤め、当時ではまだめずらしいと言われたキャリアウーマンで、県内で初めて個人向け国債を購入した女性ということで新聞に載ったこともあったそうだ。また、文学少女でもあった母は若いころから詩作に夢中になり、ある文学サークルで父と出会ったのだと聞いている。戦前戦中は父の赴任にともなって満州、青島と移り住み、その地で生をえた姉と兄を育てながらもノートを手離すことはなかったという。以降終生、詩作を寄す処とし、地元新聞の詩の選者を務めたり、30号で2003年に休刊するまで「交響」というささやかな同人誌も主宰していた。表紙にはいつも三枝先生の描いた鳳凰の絵が配され、出来上がるたびにぼくと妻の名の入った新刊2冊を律義に届け続けてくれた。詩集も過去4冊を自費出版するなど、その制作意欲が衰えることはなかったが、息子のぼくは決して熱心な母の読者とはいえなかった。詩集も装幀まではしたものの、肝心の詩となるとページを開く手がなぜかとたんに重くなる。母とぼくは性格が似ていると言われることもあるせいか、歳をとってからも会うといつも口喧嘩ばかりしていたような気がする。生来の傷付きやすさをガードするかように形成されてきた狷介さが、時として容易に受け入れ難い弱さと映っていたのかもしれない。包み込むような豊満な母性を感じさせる人ではなかったが、それでも母なりのやり方でぼくらに愛情を注ぎ、育ててくれた。この絵に寄り添うように作文が残っていた。面映ゆいが全文掲載してみたい。

ぼくの母

5年1組 小林春生

ぼくの母は手がごわごわしていて、ゆびがふとい。よく見るとたくさんのくろうが、その手にしみこんでいるようだ。ぼくのべんきょうも、ぼくいじょう、ねっ心だ。

しかしぼくとしても母にたいしていけんがある。たとえば夜暗い所で本をよんでいるので、めがねをかけている母がよけい目が悪くなってはこまるので、明るいたまにかえてやろうとしたら「すぐよんでしまうから、でんきなんかつけなくてもいい」といった。ぼくは、くやしかった。そういう時は、きもちよく「それじゃあ、たのむわ」といってくれれば、ぼくも気もちがいいのにと思った。

時々は二人でえいがを見にいく。むずかしい所は母がかいせつをしてくれる。「刑事」というイタリアえいがを見た時は、母はすっかり感げきして二日ばかりはすてきだった場面や、あんなことばがよかったなどとそればかり話していたが、それからまもなくそのえいがの歌がラジオやテレビではやってきたので母はすっかりおぼえてしまった。兄のウクレレを時々だして楽しそうにひいている。おとくいの曲は「きよしこの夜」や「スワニー河」などだ。母のばんそうで僕が歌う。

この間は、桑原先生(当時ぼくはこの桑原福保先生の主宰する画塾に通っていた)の絵の展らん会を見につれていってくれた。フランスの町や、寺の風景やスペインのけしきばかりだった。そのうち父がきたのでいっしょにみて回り、イスにこしかけて休みながら好きな絵はどれかなどと話しをした。緑の森を馬が三頭、だれか乗ってゆっくり走っているきもちよい絵があった。母は「ブロンニューの森」というその絵が好きだといった。僕も森の緑の色がいいと思ったので、好きな絵が母といっしょだったからうれしかった。「もし子供のためにかざるのならあの絵がいいですね」と母は小さい声で父にいっていた。

昔は分からなかったことがある。今となって少しだけ分かることもある。そしてやはり永遠に分からないことだってある。

重度認知症という濃い霧に包まれて、小枝のようにひっそりと横たわる母は今日、93回目の誕生日を迎えた。

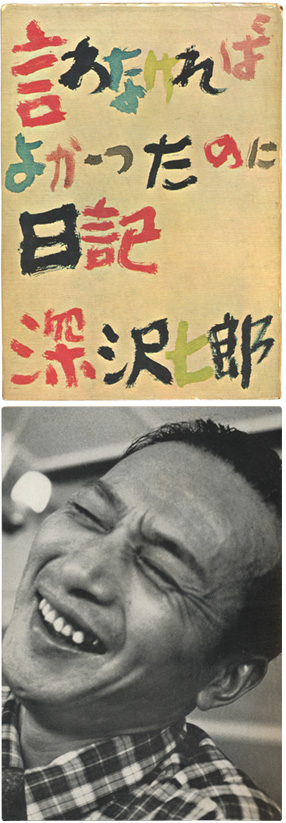

Iwanakereba Yokattanoni Nikki

Publication : 1958.10.31

Fukazawa Shichiro (1914-1987)

Photo : Tayama Ichiro

言わなければよかったのに日記

1月の或る休日の午後、自宅で音楽を聴きながらぼんやりと寛いでいた時のこと。ふと思いつき、近くの棚から雑誌「群像」の2008年の9月号を抜き取ると、その号に連載されていた中沢新一さんの『今日の野生の思考1・頭上のコン』のページを開く。この評論はトリスタン・ツァラに関心を持つ人々の集まりに招かれた時の講演を元にテキスト化されている。ここで中沢さんは二十世紀の初頭にチーリッヒとパリでダダイズムの運動を開始したこのツァラの詩的思考の中から、彼が一人の未開人であったことを見いだそうとしている。導入部には次のように書かれている。

「さて、そのような現代芸術の冒険家たちの中で、私がとりわけトリスタン・ツァラというルーマニア出身の風変わりな詩人に引かれたのには、理由があります。ツァラが創造の原理としていたものが、非市場社会の哲学であった神話の思考の本質をなすものと、じつに多くの共通性をしめしており、しかもその共通性を探っていくと、それがじつに組織的におこなわれていたことがわかります。ツァラは一人のアフリカ人、一人のオーストラリア先住民のようなやり方で、じっさいに思考し、じっさいに詩的創造をおこなっていました。彼自身がまるで一人の未開人のように思考し創造していたのです。このようなことは、現代ではなかなかおこりようのないことですが、トリスタン・ツァラという詩人においては、それが現実におこったのでした。」(講談社刊「群像」2008年の9月号・29頁より抜粋)

ぼくたちの日常は市場社会とよばれる世界の中にある。しかし、ダダイズムの戦いの現場ではそんな市場社会の常識をひっくり返してしまうような冒険が日々試みられていた。流動するイメージはそこでは奇妙にねじれ、裏返しになったり逆転しながら、意味はばらばらに解きほぐされ、偶然にまかせて散らばってダイナミックにつくりかえられていく。それは神話が駆使してきた論理作法とそっくりなのだそうである。そして、その神話的思考は今も現代人の生活の中に受け継がれていて、深くぼくらの生活にも根を下ろしている。中沢さんはこう続ける。

「ファッションは現代人のおこなう神話の思考の一形態です。ファッションと市場は密接に連動しあっていますが、市場の論理とファッションの思考は、けっして同じものを追求していません。市場はかつては人間の無意識の自由な交換を実現する空間として生まれましたが、ファッションは今はすでに失われてしまったこの市場空間の夢を取り戻そうとする、奇妙に逆行的な思考を原動力としています。ファッションは市場空間の中につくられたユートピアのようなものです。市場は目的論と因果論によってエネルギーをくみ出している颱風ですが、ファッションはその中心部の「颱風の目」の場所にあって、神話的思考に身をゆだねようとしてきました。」(講談社刊「群像」2008年の9月号・39頁より抜粋)

なるほど、トリスタン・ツァラが身をもって生きた野生の思考は、一世紀も前からすでにぼくらの市場社会の先にある遙か彼方を見据えていたのだ。

こうして連載を読み終えたぼくは次なる本に目を移す。手にしたのは深沢七郎の「言わなければよかったのに日記」。一見ダダイズムの作法を真似たかのような何の脈絡もない選択に見えるが、ぼくの中でこの2冊はきちんと繋がっている。

今年の正月休みのこと。ぼくは中沢さんに誘われて諏訪大社へ初詣でに出かけた。当日は中沢さんの二人の友人も東京から駆けつけて、甲府から合流して現地を目指した。その二人とは美術家の内藤礼さんと里帰りしていたパリの大学で教鞭をとる社会学者の矢田部和彦さん。車中で深沢七郎のことが話題となった折、昔読んだ「言わなければよかったのに日記」がとても印象深かったという内藤さんの言葉がふと甦ったのだ。

甲州出身の作家である深沢七郎は、じつは亡父ともつきあいがあって、発刊される度に署名本が父の元に送られてきた。そんなわけでぼくも形見分けされた何冊かの深沢七郎初版本を所蔵しているのだが、蛍光ピンクやとりどりのサインペンによる署名の筆跡からは、筆者の定着したイメージからは少し異なる素朴で生真面目な一面がかいま見える。

「言わなければよかったのに日記」は中央公論社より昭和33年10月31日に初版されている。装釘者は佐野繁次郎。カバーは躍動感にあふれ、撮影・田山一郎とクレジットされたポートレートが目次の前に堂々と配されている。少々行儀の悪い筆者の魅力が簡潔に再構築されている装釘もこの初版本の魅力のひとつといえる。表題作「言わなければよかったのに日記」は毎日書かれたものではなく、思い出してまとめて書かれたものだと、あとがきにある。『楢山節考』で1958年中央公論新人賞を受賞し、文壇デビューまもない深沢七郎がその後、正宗白鳥、石坂洋次郎、武田泰淳、伊藤整、井伏鱒二といった当時の錚々たる作家たちと交流を重ねた際に感じた、自分のものをしらない滑稽さや冷や汗をかくような失敗談、そしてそのたびに「言わなければよかったのに」と後悔してしまう心情が綴られている。しかし、恥ずかしいと言っている割には、当の本人はそれをさほど気にするわけでもなく、萎縮するどころか実にあっけらかんとしているのが何とも面白い。それどころか、時折見せる観察眼は人間の本質をえぐり出すような鋭さですごみさえ感じさせるほどである。

ぼくはこのエッセイの魅力は、無知な庶民を装った深沢七郎の図太い野生の思考なんだと思う。山から下りてきた野生動物が人間社会にまぎれ込んだかのような、むせかえるほどの生命力を読後に感じるのである。彼の意識の住まう神話的世界は最初から奇妙にねじれていたり、ひっくりかえっていたりする。だからたびたびスリップしてしまう人間界での会話が残す奇妙な残像は、その場で逆走するエネルギーから生まれる摩擦音とともに読者に記憶されていくことになる。

冬の日の午後、ぼくは「見えない野生の糸」でトリスタン・ツァラ、中沢新一、内藤礼、深沢七郎と、幾重にも新旧の記憶で結び留められながら、深い森を彷徨っているかのような不思議な感覚を味わっていた。

of CAINZ PB

生活まるごとデザイン

15、6年ほど前のことになる。県からデザイン講演会の相談を受けた時、ぼくはとっさに松永真さんを招いてデザインの話を聞いてみたいと考えた。松永さんは当時それはもうたいへんな売れっ子で、日本一忙しいデザイナーと言われていた。それまで何度かお話する機会はあったもののさして親しくもないぼくの突然の不躾な願いにもかかわらず、松永さんは快く引き受けてくださった。条件はただひとつ。作品紹介の後、ぼくがインタビューする形で自分のデザイン観を引き出してくれるのならいいよ、というご提案だった。もちろんぼくに異存があるわけもなく、こうして日頃から一度確かめてみたかった松永マジックのあれこれを直接探ることができるという幸運に巡り合えることになったのだ。

常々、松永さんは思考の原点は「半径3メートルの発想」にあると語っている。その姿勢は生活者の視点を中心に据えた堂々の正攻法で貫かれている。松永デザインから輝き出しているオーラは、そうしたゆるぎないベースの上に立ったフレンドリーで繊細な美しさなのである。

あらゆるものをのみこむ宇宙としての日常。そこに住まう生活者のまなざしから生み出される数々のデザインは常に時代のど真ん中に誕生し、シンプルで明快な強さをあっけらかんと主張しているのだが、そこにあるのはとても複雑なプロセスを経た濃密な収穫物なのであって、シンプルな形状をまとってはいるが決して単純さを追求しただけの産物なのではない。当時のぼくはこうした収穫物を育てる松永さんのデザイン姿勢に共感し、生き生きとした吸引力のあるデザインが生成されてゆく不思議に強く魅かれていた。それは単に作風に憧れるというようなことではなく、その変容の不思議には実践的な領域に関するヒントが隠されているように思われてならなかったからである。だからぼくはこの機会を捉えて制作プロセスにおける「複雑」から「シンプル」への変容の秘密をのぞき見たいと考えていた。

しかしそんなことが1、2時間の会話で解明されるわけもなく、あっというまに講演会は終わってしまったのだが、どうやらその変容は色感とか造形力なんてことではなくて、全人格的要素を集約させた生活者としてのセンスを総動員しておこなわれているらしい。松永さんはそうしたことを面と向かって語る無粋な方ではないのだが、会話の中で生活者の視点を中心に据えるその姿勢は少しも揺らぐことはなかった。難しいことを難しいまま伝えることしかできなかった当時のぼくは、難しいことをより簡単に、やさしいことはさらにやさしく伝える、堂々とした松永さんのデザイン奥義に圧倒されるしかなかった。

その日紹介された仕事は多岐にわたっていた。冷蔵庫を開けると中には紀文の缶詰めやTakaraのCAN CHU-HIやKIRINのLAGER BEER、そして清酒の福正宗。テーブルの上にはお馴染みのscottieのティッシュボックス、そして横には洒落た煙草のジタン・ブロンド、女性誌の「non-no」や「MORE」も置いてある。さらにダイニングの上に並ぶインスタントコーヒーBlendyやクリープmarimを横目に、洗面所に行けば資生堂unoやaleph。そして愛犬の側にはペットフードgaines。つまり松永さんは「半径3メートルの発想」で生活をまるごとデザインしていたのである。

これら生活用品として開花したデザインは実はある原風景から生み出されていた。記憶は定かではないが、それは作品集やインタビュー記事にも見当たらないので直接交わした会話の中で語ってくれたことだったのかもしれない。松永さんは戦中戦後の激動の時代を幼年期として過ごした。そして戦後伝わってきたアメリカの豊かさに大きな衝撃を受けたのだという。スケールの大きい陽気な豊かさ。日本の荒れ果てた大地から晴れ渡った空を見上げる子どものように、松永少年は眩しいアメリカの豊かさに目を奪われ、以来それが自分の原風景となったのだという。好むと好まざるとにかかわらず、幼少期に心の奥底に感光してしまった光景は消し去ることは難しい。そして、醸成された原風景はやがてデザインを生み出すダイナモとなっていく。

それから歳月は流れ、いつかはぼくも生活まるごとデザインしてみたい、そんな漠然とした思いが2008年のある日、現実のものとなるチャンスが巡ってきた。ある企業がPB(プライベートブランド)を見直すため、デザイナーを探しているので紹介したいと10年越しで仕事上おつきあいしてきた商環境企画施工会社の役員の方から連絡をもらった。短期間で数千アイテムにものぼるPB商品を店頭に並べるためにはシステマティックにデザイン展開するしかない。しかし次の段階にはより品質感のあるPBブランドへと底上げすることが求められてくるのだが、今回の話は丁度そんな時期に持ち込まれてきたものだった。緊急にブランド名やブランドロゴをリ・デザインする必要があったが、同時にそれらは一貫性をもって個々の製品やパッケージに品質感として反映されなければならない。やがて品質感は売り場に蓄積され、一定の期間を経てはじめてブランドイメージが実現化されていくことになるのである。そこでぼくはこれから目指すべきPBブランドの方向性を構想し、軸となるブランド名やブランドロゴ、そしてそれがどのようにパッケージに展開されていくのか視覚化して新しいブランドの全体感を提案してみようと考えた。優れた経営手腕とデザインを見極める感性を合わせ持つ希有な経営トップとの出会いという幸運によって、ぼくの生活まるごとデザインしてみたいという願いは、こうして実現化に向かっての第一歩を踏み出すことになったのである。

ひとくちに生活用品といってもそのカテゴリーとバリエーションはおそろしく広く深い。あらゆるものが含まれてくる。さらに製造を依頼するメーカーも国内外多岐にわたっているし、商品開発やパッケージの制作プロセスも不確定要素が多く相当に複雑だ。そして在庫状況に応じて切り替えていく必要があるので、期限を見据えた物件がめじろ押しとなる。昨日は洗剤、今日はスポーツドリンク、そして明日は薬のパッケージといった具合である。当然頭の切り替えも要求される。さらにNB(ナショナルブランド)と並売されるので、PBとしてのスタンスも強く意識しながらイメージをコントロールしていかなくてはならない。そんな業務の嵐の中でも、発想の原点に据えられる基軸はプレーンな生活者の視点である。松永さんから学んだことはいまも深くぼくの心に刻まれている。もちろん松永さんのお仕事はデザイナー名を冠した堂々のNB商品ばかりなので比べるべくもないのだが、国籍や年代を問わず難しいことをより簡単に、やさしいことはさらにやさしく、感性豊かに伝えるためにぼくは日々精進を重ねていこうと念じている。そして前に進もうとすればするほど、自分の原点を深く自覚する必要性も強く感じはじめているのである。ダイナモとしての原風景については、いずれまた別の機会にゆっくり考えてみたい。

というわけで新年にあやかって、サイトも久々に一新。この1年間のボスコの共同作業の成果を表玄関に移動し、Libraryとして集積しました。ノン・フラッシュで間口も広く見やすくなっています。販売上の事情もあり、終了しているデザインの半数ほどしかまだ公開することはできませんが、追々小刻みに更新してご覧いただく予定です。