日々を記す

人はどうして日記を書くのだろう。日記の定義も古今東西、諸説さまざま。例えば紀貫之の「土佐日記」は女性に仮託して仮名文で綴られ、たぶんに読まれることが意識されている。これは日記という様式を借りた日記文学として位置付けられている。16世紀以前の西欧の日記は聖職者や教会関係者、そして商人のものが多く残されているそうだ。そもそもの日記の起源は帳簿だったが、それが次第に個人的な覚え書きとして日記の原型をなしていき、人々の生活習慣として階層を下げながら広まっていったらしい。

中国や日本では、紙は古くから生活に溶け込んでいたのでたくさんの日記が残されてきたが、ヨーロッパでは少し事情が異なる。希少な羊皮紙などに替わって紙が伝えられた12世紀頃以降も、西欧では需要と供給のバランスがとれずに慢性的な材料不足にみまわれていた。そこで古紙が再利用されることが増え、そのために多くの古文書も失われてしまった。それがヨーロッパに古い日記が残りにくかった要因のひとつともいわれている。また、日記が定着してきた背景には、近代の自我の覚醒が密接に関連しているともいわれる。

さて、してみるとぼくに自我が覚醒するのは、遡ること25年前からということになる。最初の日記の1ページ目を開いてみると、1985年9月22日からはじまっている。以来、外泊する時などにはホテルで書いたメモ用紙を帰宅後日記帳に貼り付けたりしていたので、ほぼ毎日何かしら残してきたことになる。なぜ書くことを思いたったのか今となっては思い出せないが、たぶん気まぐれではじめたんだろう。33歳で突然禁煙しようと思った時も、はじまりは「何となく」だった。その時味わった苦しさを無駄にするのがいやで、それから一度も煙草は咥えていない。

ぼくは決して勤勉な人間などではないのだが、これら15冊の日記帳を眺めていると、案外習慣づけられやすい性格なのかもしれないという気がしてきた。判で押したように同じことを繰り返す行動パターンも、人よりとりやすいのかもしれない。起床して洗顔し、食後に歯磨きをするように、就寝前に日記帳を開くことをずっと習慣としてきたのだから。

あらかじめ日付やガイドラインのはいったダイアリーは性格的に馴染まなかった。こんな風に書きなさいと指示されるみたいで、そんなのまっぴらゴメンだという気持ちになってしまう。そのくせ自由奔放な書き方をするかといえば、細いシャープペンシルの小さな文字を律儀に隙間なく埋めていくのだから、つくづく自分でも偏屈な性分だと思う。残り少なくなってくると、その折々の気分で次なる日記帳を選ぶことにしている。基本的にぼくは無地でコンパクトな冊子を愛用してきた。近年は「ヘミングウェイ、ピカソ、チャットウィンが愛用していた伝説的ノートブック」のキャッチコピーで知られるMOLESKINE(モレスキン)の無地で小さめなタイプを選ぶことが増えている。このシリーズはオーソドックスで造りがしっかりしているので飽きがこない。

ところで書くという行為に関して、ぼくには大きなコンプレックスがある。若いころからの悪筆が悩みの種だった。これには本当に気が滅入ってしまう。どうしてきちんと字が書けないのか、真剣に考えたことがある。その結果判明したのはシンプルな事実だった。ぼくには書いている文字そのものに集中することができない致命的な欠陥がある。文字を書く時ぼくの気持ちはすでに次の文字に移ってしまい、おまけに何か急かされるように書こうとするものだから、文字はどんどん悲惨な形となって定着されていく。そこで反省して極力ゆっくり書こうと意識した時には少しだけ判読できる文字になってくれるが、長年染みついてしまったクセはなかなか治らない。おまけに、日記が他人の目に触れるようなことがあったら嫌だなという思いが悪筆ぶりにさらに拍車をかけるものだから、どのページもミミズ字が密集したほとんど暗号文状態となっている。そんなに読まれたくないなら電子化してロックをかけて保存しておけばいいのに、やっぱり紙に記しておきたいという気持ちは捨てきれない。25年分の冊子を束ねて持ち上げてみるとそれなりの重みが伝わってきて、この感覚は電子化ではけっして味わうことのないものだ。

記述内容は標準的なものである。日付、曜日、天気、起床時間に続き、その日の出来事を列挙していく。ちょっと違うのは、2000年以降の日付の前に「70」とか「69」といった数字が書き加えられていること。別にたいした意味はないが、何となくその日の気分を数値化するとこんな数字かな?といった目安となっている。平均的な気分値が70で、最悪でも65くらいだからあまり上下することはない。それから時事ネタはほとんど登場しない。「9.11」とか「地下鉄サリン事件」、「阪神淡路大震災」のようなメガトン級ニュースはさすがに素通りできないが、極力身辺にまつわる些細な出来事を淡々と記すことを心がけている。その行間にはおきまりの愚痴や悪態が挿入され、まれに訪れる嬉しい出来事も忘れずに残しておく。つまり、日記帳を開いては、ぼくはその日膨れ上がった気分のガス抜きを夜な夜なしているのである。

以前、松岡正剛さんから日々の習慣を聞いたことがある。松岡さんは布団に入り眠る前に、その日の出来事を早廻しでプレイバックすることにしているそうだ。逆廻しするのでなく一旦起床時に記憶を戻して、そこからたった今横たわった瞬間までを時系列にそってできるだけ克明に猛スピードで思い出していく。なぜそんなことをするのか、一番肝心なことは見事に忘れてしまったが、日に一回だけなら記憶をトレースする習慣も悪くはないなとその時思った。考えてみれば、日記だってこれとあまりかわらない。しかしなぜかなかなか時系列に沿って思い出せずに記憶の強弱に左右されてしまう。監視カメラと違い、人間の記憶というものは出来事のインパクトに応じて凸凹状態で焼き付けられる仕組みになっているので、凸部の隣りの凹が隠れてしまうことがままある。そして、日記を書き終えてから「そうだ、あれもあったな」と思い出すことになる。でも、書かれた内容より行為そのものに意味を見いだすならば、それでよいのだろう。

こうしたデイリーでコンパクトな記憶を記録していくことが一体何の役に立つのかぼくには分からない。確認する必要に迫られることでもなければ、まず古い日記が開かれることはない。だからぼくにとって日記を書くことは、上手にその日の記憶にさよならを言うための儀式のようなものなのだ。今日も何とか生きている。とりたててこれということもない平凡な日々が積み重ねられるささやかな幸せを、日記と向き合うことで味わっている。

山梨市正徳寺の丸石神

(撮影:遠山孝之)

山梨県三富村雷の丸石

雷の丸石と台座

丸い石を「丸石」と言う

「丸石」と入力してネット検索すると、トップヒットの自転車メーカー「丸石サイクル」や「丸石製薬」「丸石醸造」など企業サイトのはるか後方に「丸石神-山梨の謎の道祖神・石の民間信仰」というサイト名が現れる。そこで類似ページをクリックすると、他にも10ほどの関連サイトが表示される。いずれも民間愛好家の立ち上げたもののようだが、超マイナーな存在である丸石神に今も密かに惹かれ続けている人々がいるようだ。

丸石とは読んで字のごとく、丸い形をした石のこと。河原石をはじめ、およそ球体の自然石は無数に存在するが、ここ甲州で丸石といったら丸石を祀る道祖神のことである。丸石は縄文中期の住居址から出土したといわれ、やがて道祖神として祀られるようになった。こうした球体道祖神は和歌山や三重など南紀の一部にも残っているものの、その大半は山梨県内に集中して分布する。

県外から丸石ウォッチャーが探索にやってきて地元住人に場所をたずねても誰も丸石のことなど知らない。諦めて帰りかけたら何とその家の裏手にあったというエピソードがサイトで紹介されていたが、それほど甲州では風景に溶け込んでしまっている。文化財に認定されているわけでもないし、ましてや観光資源として認識されてもいない。しかし遙か昔から丸石はこの地で泰然自若と存在し続け、代々人々に見守られながら悠久の時を過ごしてきた。かくいうぼくも長い間丸石を特に意識することもなく過ごしてきたが、ある日を境に身近に感じられるようになってきた。

2003年の暮れも押迫ったある日、中沢新一さんから電話が入り、お正月に丸石巡りをしないかと誘われた。美術家の森万里子さんから案内してほしいと頼まれたのだという。そこで、ぼくがアッシー君となり3人してお正月、丸石見学することになった。暦の変わった1月の3日、待ち合わせたのは地元駅の改札口。霊的世界の実相をヴァーチャルで夢幻的なハイパーオブジェに結晶させる試みで広く知られる森さんは、まるで未来からやってきた巫女のような白ずくめファッションでぼくらの前に現れた。挨拶もそこそこにクルマに乗り込むとさっそく丸石巡りに出発。森さんは初めて見た丸石にすぐに魅了されてしまったようだ。後に森さんは図録テキストでそのときの印象をこう語っている。

丸石は、本当に愛すべき存在です。すべてを受け入れる母性のようでもあり、また、過ぎ去ってしまった命を再生するエネルギーのようでもあります。まるで別世界が丸石に内在している。そう、直感的に感じました。そして、その世界はすべてのものと繋がっているような気がしました。過去も未来も生も死も、そこではすべてがひとつなのでしょう。

ところで、丸石に関連したテキストを読むと、かならずといってよいほど随所に中沢厚という名前が登場してくる。山梨で農山村の民族調査を続け、なかでも40年にわたって道祖神研究にたずさわった、丸石を語る際に欠くことのできないといわれる研究者である。「山梨県の道祖神」や「石にやどるもの―甲斐の石神と石仏」といった著書をはじめ、その文章からは、丸石に寄せる深い愛情がひしひしと伝わってくる。中沢家に誕生した新一さんは若い頃からその父親である厚さんと共にに丸石巡りを重ねていたそうだ。父親同様、誰よりも深く丸石を見つめ続け、多くの丸石に関わる記述も残している。だから今、案内を乞うとしたらこれ以上の適役は見当たらないわけで、森さんは何とも贅沢な丸石巡りを実現したものだ。

この日はとても穏やかな喜びに満ちた1日となった。ぼくは森さんのような若い世代の日本人が丸石と向き合っている無垢な光景を見て、日本もまだまだ捨てたもんじゃないなんて思ってしまった。こうして日が暮れるまでさまざまな丸石と向き合ったぼくらは、夕食を共にしながらゆっくり語り合い、深夜、森さんを山中湖近くにある別荘まで送り届けてこの長い1日を終えた。

数ヶ月後、7年ごとにおこなわれる諏訪の御柱祭で再び森さんと再会した。曳行の道中、美術について話し合ったひと時も思い出深い。そしてひと月ほど経ったGW明けのある日、ニューヨーク在住の森さんからメールが入った。秋の個展に向けて制作中で、正月の丸石巡りの最後に訪れた三富村雷(いかづち)の丸石(掲載写真下2点)をモチーフとした作品を構想中なのだという。ついては実物の計測をお願いできないだろうかという依頼だった。早速、採寸してきたデータを基に図面を描き上げて送信する。こうして完成したのがムーンストーン(2004年/1820×1145×1815mm/ルーサイト、コーリアン、LED、リアルタイム・コントロールシステム)という作品である。

原寸大の白い台座に乗った真っ白いコーリアンで作られた丸石は、内部から発光するLEDの光によって青からオレンジ色へと変化する。この発光は月の満ち欠けによっておこる満潮と干潮の現象と連動するようにコントロールされている。雷のクローン体、現代の丸石の誕生といった感がある。この作品は、2004年10〜12月に東大総合研究博物館小石川分館の(アート&サイエンス)プロジェクト第二弾として開催された「森万里子 縄文—光の化石 トランスサークル展」で発表された。ここで森さんは古代から繋がる一本の糸の先端にきわめて現代的な技術を介して、プライマル(最初の・原始の)な意識を甦らせようと試みた。この展覧会の図録に掲載されている森さんと中沢さんとのメールによる往復書簡で中沢さんはプライマル(はじまり)をこのように語っている。

「はじまり」ということばが、ぼくはとても好きです。森さんのおっしゃるプライマルですね。はじまりは過去の人間の独占物ではありません。はじまりは、人間が自分たちの知覚や思考を制限づけている壁を取り除くことができたとき、いま、ここが、はじまりの現場なのであるとわかるような、永在的な空間のあり方をさしています。永遠といわず永在と書きました。世界に秩序をもたらす神のあり方は永遠と名づけることができますが、生成と消滅をくりかえしながら、存在するでもなく存在しないでもない、絶妙な中間的空間に滞在しているものたちのことを、キリスト教は「天使」と名付けて、その天使の住まう空間を特別に永在と呼んだのでした。

丸石の背後にはプライマルが呼吸するとてつもない奥行きをもった永在の空間が広がっているのだろうか。中沢さんは、丸石は言語化できない大いなる謎であり、この謎の前に知識は無力であると語っている。そして同時に、信仰でなく、誠実な知性の働きによってこの謎に問いかけ続けなければならないとも語っている。いやはや、森さんはたいへんな世界に踏み込んでしまったようだ。

ところでつい先月までこの丸石に関連した展覧会が、旧四谷第四小学校を再利用する「四谷ひろば」を会場に開催されていた。中沢さんが所長を務めるIAAの所員でもある美術評論家、椹木野衣さんらと企画したもので、本展は一冊の本が起点となっている。

今を遡る70年代、森さんのように丸石を案内してもらおうと中沢厚さんを訪ねてきた人々がいた。美術評論家の石子順造さんとその仲間の彫刻家たちで、彼らは当時、もの派や具体派といった現代美術運動にも関わりをもっていたが、そうした人々と丸石の出会いの記録は、「丸石神—庶民のなかに生きる神のかたち」という書籍に結実した。ここには随行した写真家、遠山孝之さんの貴重な記録写真に包み守られるかのように、石子さんや中沢厚さん、新一さんらの文章が収められている。そして1980年に発刊されたこの本は、丸石調査の途次、亡くなってしまった石子さんへの追悼書でもあった。

その30年後、再び丸石は現代に呼び戻されることになる。新しい美の可能性を模索した石子さんの意思を次代に繋ごうとしたこの丸石調査報告書に、美術への根源的な問いかけを試みようとする椹木さんが再び可能性の泉を見い出したのだ。これが中沢さんの心を動かし、《現代》を切りひらく「丸石の神々」の声にそっと耳を傾けてもらおうと、IAA主催によって展覧会が企画されることとなった。会場には丸石の写真や丸石から啓示を受けて制作された作品などが半月にわたって展示され、初日にはシンポジウムも開催された。

余談だが、広報物(ボスコサイトに掲載)のデザインを担当したぼくは、ささやかな試みとして隅々まですべてを1書体のみでデザインしてみようと考えた。「A1明朝」というオールドスタイルの明朝体で、画線の交差部に写植特有の墨だまりを再現しているため温かみのある表情を持ち、小さくても大きくても高い可読性を示す書体だ。オーソドックスでありながら実はラジカル、こんな表現に憧れるぼくのいまだ道半ばのささやかな試みだった。

さて、このシンポジウムの終盤近くには印象的なやりとりがあった。椹木さんは「丸石神—庶民のなかに生きる神のかたち」の巻末に集録された石子さんのテキスト「石を選ぶ直観」で多くを割いて触れられている人造石《プラストン》の記述に注目する。石子さんの遺稿となってしまったこのテキストで《プラストン》と丸石の関係性が語り尽くされているわけではない。事実、本の編集過程でこの部分を残すべきか討論されたそうだ。ただ石子さんは丸石についてほとんど何も語ることなく亡くなってしまったので、結局残そうということになったのだと、その場に立ち会っていた壇上の中沢さんが経緯を明かしてくれた。ここで石子さんは石に関する日本人の美観を端的に表す言葉として〈いいカタチ〉をあげているので引用してみよう。

〈いいカタチの石〉というのは、たんに造形的な美しさをいい当てようとした言葉ではない。いっそう全感官的な直接性、あるいは具体性を意味する観照の謂であったと思える。つまりここでの〈いい〉は、良いでありながら善いであり、好いでもあるのであって、美学的であると同時に倫理的でもありうる評価なり判断であろう。したがって〈カタチ〉も、石の質感や色調、あるいはそれがおかれている状態までふくめて、形(フォーム)であり型(シェープ)であり形状(フィギュア)でも状態(コンディション)でも環境(エンバイラメント)でもありうる、そのような顕現(アピアランス)であるようだ。

と、このように〈いいカタチ〉を規定してみたとき、はたして人造石《プラストン》にも〈いいカタチ〉というものがあり得るのだろうか。石子さんはここで《プラストン》は〈カタチ〉の模造ではない、〈いいカタチ〉の模造であると言っている。日本人特有の美意識において、石それ自体ばかりでなく、つくばいや灯籠にしても、質感や色調までふくめて、つまるところ〈いいカタチ〉をつくるところにポイントがあったろう、と書き記している。

模造、あるいは人造物にも〈いいカタチ〉はある。この点に椹木さんは強く共感する。しかし、石子さんが「もの派」成立起源に立ち会った功績をもっと再評価すべきであると主張する出演者は、模造は所詮模造、本物はあくまでも本物であると反論し、壇上はしばし紛糾する。中沢さんは両者の間でやや戸惑いの表情だ。

しかしこのやりとりの中には、プライマルな空間の扉を開く鍵にかかわる何か重要なヒントが隠されているような気がしてならない。丸石から何を受け継いでいくのか。民俗学や歴史学のなかに史蹟として丸石を据えて凍結してしまうのでなく、大いなる謎を秘めたこの世界から、別種の宇宙感覚を取り出してみせるというとてつもない難問に挑むことが大切なのだろうと中沢さんも語りかけていた。ここで森さんの作品もオーバーラップしてくる。はじめは失敗したっていい。ローカルな思想を突き詰めたその先に潜む、奥深い普遍性への可能性に向かって、何も語らない丸石にひたすら耳を澄ませる。丸石はどこにもいかない。ずっと昔から静かにそこに在ったように、残光を集めていつだって美しく光りつづけている。

拡張する耳

音楽のない仕事場はどうも落ちつかない。これまで一度も会社勤めの経験のないぼくは、ずっと何かしら音楽を流して仕事をする習慣が染みついてしまっているので、気にいったBGMは労働条件の必須アイテムとなっている。

昔はコンピレーションしたテープを持ち込んだり、1枚づつレコード(懐かしい!)をかけ直したりしていたので、思い返せば音楽を聴く合間に仕事をしてたような、それはそれはのんびりとした時代だった。CD化されてからは5枚連続再生できるプレーヤーを利用して多少仕事に集中できるようになったが、デジタル時代の到来によってそんなBGM環境は一変する。JBLのパソコン用スピーカーをセットして、もっぱらMac iTunesのライブラリーに読み込んだ曲をリピート再生する方法に移行したが、やがてそれも飽きてくると、今度はiTunesの中にあるさまざまなジャンルのラジオ局から気の向いたものをチョイスしては一日中流しっぱなしというスタイルが定着してきた。各ストリームには100〜200もの局が登録されているので、その選択肢は相当なものだ。どこもほぼ切れ目なく音楽だけが流されているので、まあ、有線放送と似たようなものだけど、世界各地のさまざまなwebラジオ局を試してみるのもけっこう楽しいものである。時折ナレーションが入る局もある。それが聞きなれない言語だったりすると、今やインターネットは世界規模でシステム構築されているんだということが実感させられる。最近はジャンルも次第に定着されて、Ambient(環境音楽)113ストリームの中から、「Groove Salad from SomaFM」とか「radioio AMBIENT」などといった局をその日の気分で選んで聴いていることが多い。

ところで前から不思議に思っていたのだけれど、これらラジオ局は一体どこで収益をあげて運営されているのだろう。コマーシャルしていても言語が理解できないからそれが広告であるとは気付かないのか、それとも音楽そのものがコマーシャルソングだったなんてことがあったりして、フシギ、フシギ。 誰か知っていたらぜひ教えてほしい。

さて、こうした鑑賞環境の変遷にともなって、必然的に音楽との向き合い方も多様化してきた。昔はそれなりにきちんと音楽と向き合って聴いていたのに手軽に扱えるようになるにつれ、音楽はなんとなく回りに漂っているという印象が強くなり、存在感が次第に希薄になってきた。車に乗って聴く音楽は、職場のBGMよりやや近く感じられ、iPodにイアホンを差し込んで聴く音楽とはしっかり対峙するという風に、ぼくの音楽の聴き方は重層化してきた。しかし、お手軽に音楽を扱ってきた報いなのだろうか、最近とみに音楽に対する興味が薄れてしまった。帰宅してもまったく聴かないこともあり、目薬の点眼中にクラシック音楽に耳を傾けることがあるくらいだった。

そこでこれではいけないと反省し、ぼくはもう一度きちんと音楽と向き合うためにイアホンを変えてみることにした。これまで使っていたものはiPodの純正品。「そんな音は論評に値しない」と本格的なオーディオマニアからは酷評されていたiPodだが、高品質なイアホンに変えてみるだけでその音は一変するときいていたので、何かよい製品はないかと探してみることにした。

ネット検索学習の末、絞り込んだ製品はSHUREのSE310-KJ。遮音性がきわめて高い本格的なカナル型イアホンだ。カナル型とは耳栓のような構造から遮音性を発揮しダイレクト感がより高まるイアホン構造のことで、このタイプは低音から高音までスマートな音揚感があって、同シリーズの上位機種と較べても抜群にバランス感に優れているという評価が決め手となった。さっそく購入して試してみると、やけにコードの擦れる音がして何だこりゃと戸惑ったが、セッティングが間違っていた。「シュアー掛け」と俗に言われるそうだが、コードを耳の上を通して後ろ回しに装着すると最適なフィット感が得られるという正式なセッティング方法が図解入りでSHUREサイトに紹介されていたので、これで準備OK。iPod本体より高額だったが、なるほど伊達にお金はとってないなと思わせる音質である。音の解像度が高いというか、音像がくっきりと立ち上がってくる。こんな音がここに隠れていたんだといった小さな発見もある。今まで聴いていた音はなんて平板なものだったんだろう。おかげでこれなら音楽と復縁が果たせそうだ。

ところで今回の学習過程で初めて「エージング」という言葉を知った。本来、老化(aging)を意味する言葉だが、プロダクトの場合、特にオーディオにおいては製品が安定動作するまで動作させることを「エージング(=鳴らし込み)」と呼ぶのだそうだ。測定上の違いはほとんどなくても、人間の耳にははっきりとその違いがわかるというから人間に備わる潜在能力というのは本当にたいしたものだ。早いものでは数日、通常一週間から3ヶ月、長いものは3年を要する場合もあるという。エージング用にノイズの入ったCDまで売っている。暖機運転とか慣らし運転のようなものなのだろうか。しかしそんなに長くかかると、それまでに製品自体が壊れてしまいかねないような気もする。ところでこうしたことは何もプロダクトに限ったことでなく、例えば人間関係にだってあてはまるのではないだろうか。どうエージングしてもダメな場合もあるかもしれない。ただ、さまざまなノイズを経て緩やかに能力を発揮してゆくというこのプロセスにはなにやら深淵な意味が隠されているような気がしてきた。

先日TVを見ていたら姜尚中さんが出ていて、いろんな音楽鑑賞変遷の末に最近はバッハをよく聴くようになってきたと言っていた。両親や大切にしていた親友もすでにこの世にはおらず、そんな時に還暦を迎えた自分の心にしみ込んできたのがバッハの音楽だったという。その音色は「このまま生きていきなさい」と語りかけてくる肯定の癒しであると同時に、きちんと生きなければならないという静かな叱咤激励の声でもあるという話にちょっと共感してしまった。

新しいイアホンが来てから、ぼくの心にもしみ込んできた曲がある。それは無印BGMシリーズの最新版15に収められている曲、「Holy Year Music-The Purification of the Blessed Virgin Mary」。このアルバムにはチェコ・バロック時代の作品が収録されている。この国の人々に長く愛されてきたヤン・ディスマス・ゼレンカの曲を中心に、同国で活躍中の精鋭のミュージシャンたちによって演奏されているチェコ・バロックの数々。中でも哀感を湛えたこの曲は、印象的な主旋律を奏でるメインとなる楽器が入れ替わりながら、小節ごとに一瞬途切れるという構造をもっていて、まるで真珠の連なる首飾りのような可憐な印象を与えている。ブレスをつぐ度に訪れる一瞬の静寂。その度に少しだけ切なくなる。 音楽にとって重要なリフレインは、聴くものの心を揺さぶるとても大切な要素だ。またあのメロディが繰り返されるという期待感。そして今度はちょっとだけ違ったという心地よい驚き。この反復する快感は多くの楽曲に活用されているが、すべてがその特性を十二分に発揮しているわけではない。ゆっくりとエージングを重ねながら、この小品をぼくはリフレインの名曲としてひっそりと記憶していたいと思う。

下:「風の旅人」14号・旅の音沙汰「長夜のねむりは獨覚」文・姜信子掲載写真より

コードーさんのこと

自分の意志で、踏みしめ歩いてきたと思っていた道が、じつはさまざまな縁(えにし)に誘われた道程だったことに気づいたのはいつのことだったか。道は偶然の素描に違いないと考えていた青春時代。そこから必然のカタチだったと納得するところまで、それなりの時間をかけて歩いてきた。前回に続き、青い時代の縁について書いてみたい。

キッタナカと呼ばれたもう一人の先輩は、田中孝道さん。田中さんを知る者は皆、親しみをこめてコードーさんと呼んでいた。ぼくも40年近くずっとそう呼んできた。高校の美術部、そして新橋の現代美術研究所、さらには広告界に入るところまで似通った生き方をしてきたのに、なぜかぼくらは時折すれ違う程度で、共に過した時期もほとんどなく、ぼくはいつも小柄なコードーさんの大きな背中を見つめながら歩き続けてきた。

芸大に入るまでのコードーさんは、夕日に涙するロマンチストで、重厚な、しかも濃密な絵をおそろしく上手に描いていた。現代美術研究所に入ると事あるごとに先輩研究員から「コードー君の場合は」と幾多の伝説を聞かされ、すっかりコードー幻想にとりつかれてしまった。芸大絵画科に入学したコードーさんは、ケネス・アンガーやジョナス・メカスばりの実験映画(インディペンデント映画)に夢中となり、残念ながらぼくは観ていないが、唯一の制作監督作品となった「紫の構造」を発表する。並行して、浪人時代の鬱憤を晴らすかのようにポップアートの連作を発表し、若くして当時モダンアートを志す作家たちの登竜門となっていた現展入選を果たす。しかしなぜかその直後にコードーさんは絵画表現を封印してしまう。

やがて「観念芸術の第一人者」といわれる諏訪在住の美術家、松澤宥氏らとともに急速にコンセプチャルアートに傾倒してゆく。1969年に発表した、田中孝道失踪捜索表明(写真上2点)や、魔胎工房〜密着培養シリーズなど、状況劇場に象徴される60年代末カウンターカルチャーの熱気とシンクロするような、通信物を媒体にした粘性の強い表現を展開していった。

その後、コピーライターの川部重臣氏が在籍する広告プロダクション、アド・エンジニアーズ・オブ・トーキョーに入社、クリエイティブ・ディレクターとしての第一歩を踏み出す。1973年にコミュニケーション・エンジニアーズを設立。アド・エンから組織を分社化して、代表取締役に就任。日経などをメインクライアントに広告会社の経営者としてのもうひとつの側面をみせることになる。(現在は同社代表取締役会長)

これら事業活動と並行して2000年以降は、多肉植物を自製のピンホールカメラで撮影する本格的な写真表現に取り組む。使用するフィルムはポラロイド55T。引き抜き現像したネガを定着液につけることなく自然乾燥にまかせる手法で、刻々と変容していく陰画をプリントした、いわば一点ものの写真を発表し続ける。(写真下)

2007年夏の個展「panta rhei」でコードーさんは自作についてこのような一文を寄せている。

作品対象となるのは、気流や鳥たちの航跡、あるときはキノコや波紋、雪上の樹影など。そのほとんどが、いわば「予期せぬ来訪者」の肖像。

同時に存在の断層に見出した「寓意の森」としての、ひとつの自己確認の証しでもある。

「それは、その森に存在した」「その森は存在しなかった」

一枚のネガフィルムは、ネガと鏡像関係にあるプリントの出現を保証するのが写真の常識である。だが、私のネガフィルムは定着されておらず(自然乾燥)、たえず変化している。ネガは、居場所がなく漂流している。ネガの表層に宿るノイズパターンは、無限増殖をくり返している。したがってプリントするたびに、異なるプリントが生成されることになる。

撮影によって得られた「対象の名証性」は、経年変化により変容していくことで、イメージの消失点に限りなく接近する。やがてカタストロフを迎え、イメージは崩壊する。この崩壊との出会いは、未来のある時点で必ず発生する。したがって暗室での作業は、漂流する形象を定位させるためのイメージの発掘である。いまだ肉眼に結像しない未来のイメージたちの培養に終焉はない。私の“イメージ考古学”は始まったばかりである。

「人は同じ川を二度わたれない」川は流れている、水は留まることなく流れ去る。

「パンタ・レイ」これはヘラクレイトスの言葉で、「万物は流転する」というあたりの謂いである。ー田中孝道(たなかこうどう)

ぼくはこのような表現に向かっていったコードーさんを幼年期の記憶の存在なしには語ることはできないと思っている。一度、コードーさんのお父さんの葬儀に向かうために実家のある山梨の増穂町舂米(つきよね)という土地を訪れたことがある。山深い高地には幾重にも濃い緑が折り重なっていた。これこそ無限増殖を繰り返すネガフィルムの原板そのものだった。

また2007年には、みどり夫人とともに夫人の出身地である長野県小諸市に gallery salon de vert をオープンする。週末になるとコードーさんは東京から小諸に通ってはオーナー夫人を背後から支え、春から秋まで期間限定で写真展やイベントなどを精力的に開催しているという。舂米も小諸もここでは同じ「寓意の森」なのだ。さながらコードーさん集大成の拠点といった趣きがある。

さて、即席でラフな年譜となってしまったが、こうしてみるとコードーさんはとても精力的な人物と思われるかもしれない。しかし実像はといえば、物腰も柔らかく、いつも微笑みを絶やさない穏やかな人物である。若いころは老成していてちょっとキザなところもあったけど、文學的な言い方をすると間違いなく「優しい男」なんだと思う。

でも、ぼくが本当に書きたかったことはこうしたコードーさんことではない。ここまでがコードーさんの「面」だとしたら、ぼくに大きな影響を与えたのはその中のひとつの「点」であった。では、その「点」の話をしよう。

1969年の秋、上京したてのぼくは芸大の学園祭を初めて見学することにした。そこで見たものはあらかた忘れてしまったが、強烈な記憶がひとつだけ残っている。

コードーさんが連作を発表しているときいて入った部屋は真っ暗だった。隅に設置されたブラックライトに照らし出され、まるで屏風のように横に連なった絵が暗闇に浮かび上がっていた。それはキャンバスにシルクスクリーンとエアブラシを駆使して描かれたポップアートだった。マリリンモンローがグラフィカルなコンポジションの中に点在している。タイトルはたしか「電気椅子のマリリン」だったと記憶している。「電気椅子」も「マリリンモンロー」も、ちょっとしたポップアート好きならすぐにアンディ・ウォーホル (Andy Warhol)を思い浮かべるだろう。もちろんコードーさんも同時代的にウォーホルの影響を強く受けていたことは間違いない。シルクスクリーンもエアブラシも、特に目新しい技法ではなかった。にもかかわらず、ぼくはその連作に強い衝撃を受けてしまったのだ。モンローの周りに飛び交うエレクトリックで光学的なイメージが渾然一体となってぼくに迫ってくる。それは新しい時代の絵巻物だった。一瞬のうちに文字通りぼくはしびれてしまったのだ。さして大きくもない絵画がこんなにも強烈なイメージを放射していることにぼくは驚き、「何かこのようなもの」を目指してこれから前に進んでいくことができるかもしれないという漠然とした勇気が、その時わいてきたのだ。

その後、ぼくは美術から離れ、デザイナーとしての道を歩むことになったが、この出来事はぼくにとってほんとうに大きなエポックとなり、原点のひとつとなったことは間違いない。

ある人にとってさして重要でもないものが、ある人にとっては忘れがたいものになることがある。コードーさんはぼくにとって、こうして忘れられない人となった。

本人にこの思い出話をある時してみたことがある。コードーさんは「そんなこともたしかにあったねぇ」と淡々としたものだった。多分実家の蔵に保管してあるというので、「いつか再会させて欲しいな」と言いながら、同時にぼくは決して見ることはないだろうとも確信していた。そう、「人は同じ川を二度わたれない」。

「漂い始めた表面」2001

「油彩」 2007

「油彩」 2007

キッタさんのこと

今年の初春の遅い午後、ぼくは銀座の昭和通りを歩いていた。久しぶりにこちらに出向く用事があって少し時間が作れたものだから、いつも案内状を受け取るものの足を運ぶことが叶わなかった或る美術家の個展会場に向かっていた。油彩と立体作品は少し離れた二つの画廊に分けて展示されていた。最初に向かった画廊の扉を開けると、入り口付近で長身の男性が三脚を立てて作品を撮影していた。およそ20年ぶりの再会となる作家本人、橘田尚之さんだった。

高校時代から二十歳過ぎまでの間、美術を志していたぼくに最も影響を与えた人たちがいた。三つ年上の、橘田さんと田中さんという先輩である。二人は当時、キッタナカと呼ばれるほど良きライバルと周囲からも目される同級生で、ぼくは対照的などちらの才能にも惹かれていた。まず先に出会ったのが橘田さんだった。橘田さんは芸大絵画科に入学するまでの数年間、郷里に帰ってくる度に学校を訪れてはぼくらを指導してくれた。部室を訪れた数人の先輩の中でも、とりわけぼくは橘田さんから大きな影響を受けたので、いわば青春時代の師弟関係を結んでもらった人だと今でも思っている。

部活における先輩という存在は、美術に限って言えば予備校の講師のような存在といえるだろう。受験情報がほとんど入ってこない地方から美大を目指す高校生にとって、東京の予備校で浪人している先輩たちのレアな情報は何よりも貴重なものだったし、まだ入学を果たしていない先輩たちにとっても、それは後輩を指導することで自身の習熟度合いを計るよい機会となっていたのかもしれない。いま思えば信じられないほど謙虚に、ぼくらはなんでも吸収しようと身構えていた。あらゆるものがまだ青く、しなやかな芽吹きの季節だった。

石膏デッサンとは「見つめる」「描く」という単調な反復行為を通じて、存在物を形象化するプロセスの報告書のようなものだ。それを見れば、対象物をどのように観察し、解釈したのか、そして表現することができたのか如実に判断することができる。橘田さんとイーゼルを並べて石膏像に向かう度に、捉え方のスケール感の違いを痛感させられた。無口な橘田さんの姿勢は終始一貫していた。一言でいえば、それは小さく固まらないで大きく広がっていく、遠心的な絵画を目指す姿勢だ。あるいは見えないフレームの外側まで描くことができるのだと肯定する絵画を目指していたともいえる。とんだ勘違いだったかもしれないが、とにかく当時のぼくは、橘田さんの絵画と向き合う姿勢をそんな風に受け止めていた。ナビ派の画家、ピエール・ボナールのことを教えてくれたのも橘田さんだった。上京してからぼくは何度となく、その作品を見るために上野の西洋美術館を訪れた。ボナールならではの乾いた質感と、燃えたつような鮮やかな彩りは今も鮮烈に目に焼き付いている。

橘田さんの印象は一貫してぼんやりととらえどころがない。しかし出会った時から、茫洋としたヴェールの内部には強靱な意志が潜んでいることをぼくは知っていた。今ならそれをはっきりと断言することができる。当時ぼくの周囲には美術を志していた大勢の人たちがいた。そして半世紀近くたった今、表現活動を継続している人はほんの数人しかいない。

70年代は一緒にグループ展に参加していた時期もあった。その頃の橘田さんはリキテンシュタインのような歯切れの良い巨大なポップアートや、スチール部品を組み合わせたジャンクアートを出品していたこともあったが、70年代末期からは次第に作風は定まり、ぼくが美術雑誌などで橘田さんの作品を見かけるようになった頃には、酸化被膜を施したアルミニウム板による立体シリーズを本格的に展開するようになっていた。

やがて橘田さんの表現について、美術雑誌などでいくつか評論を見かけるようになる。どれもが美術界の中でしか理解されないような硬質な文章ばかりでおよそ興味をひかれるようなものではなかったが、ひとつだけ面白い指摘があった。橘田さんの立体作品は立体としての表現を目指したものではなく、平面表現を推し進める過程で結果として空間に張り出してきた平面体の集積である、とこんな大意であったかと思う。案内状には立体作品について作家自身のこんな一文も掲載されている。

「酸化皮膜を施したアルミニウム板で作った立体の内部は空洞である。一目見ればそれとわかるので視線は内部に行かず、錆の斑紋や斜めの構成等により表面を滑る。視線を風に例えると、表面の形状により浮力が生ずるのではないかと思えた。作り続けるうちに、このような身体感覚を伴った視線を得られる絵画を作りたいと考えた。」(「橘田尚之—アルミが飛ぶとき」作家訪問 美術手帳8月号1987)

立体は不思議な躍動感を宿しているのに、なぜか量感を主張することなく、あくまでも絵画的佇まいを崩さないので、鑑賞者は作家の言うように表面に視線を滑らせることになる。酸化皮膜とアルミニウムのコントラストが織りなす不思議なテクスチャーは、その境界においてさまざまな物語を紡ぎだしている。ふたつの身振りのせめぎあいから亀裂と起伏が交互に発生し、鑑賞者の視線を誘導する。それは作家がかつて辿ったであろう視線の追体験でもある。あたかも泉から同時に湧き出す悲劇と喜劇のように、対立する二項のどちらにも属さないもうひとつの場所を探し求める旅にも似た追体験とも言える。

久しぶりの再会に話もはずみ、二人して歩きながらもうひとつの会場に向かう。そこには絵画作品の小品が展示されていた。遠目には印象派絵画のようでなぜか懐かしさを覚える。このシリーズについての作家のコメントがある。

「絵画での空洞の具体化は二つの方向を生んだ。窪地や穴を描いた油彩と、キャンバスに穴をあけた作品である(キャンバスを切り抜き、アルミ板を嵌め込むと、空洞にふたをしたような気がした)。絵画を見る視線は内在するものを求めて、絵画の奥に入って行こうとする。しかし空洞が暗示されているので視線は横に逸れ、メデュームのざらつきや艶を感じながら表面を滑ることになる。」(ドローイング’90「視線の航跡」讀売新聞夕刊4/21 1990)

橘田さんは「奥行き」「視線」そして「空洞」を、常に身体感覚を仲立ちにして思考しているように感じられる。決して内部に潜り込んでいくのでなく、たわみながら外部に飛び出そうとしているかのようだ。先頃、神奈川の養護学校を勤めあげた橘田さんはやっと時間が割けるようになり、油彩制作を再開したのだそうだ。集中力を持続することが求められるという。油彩を制作するということは、そういうことだったのだ。小品を見ながらぼくは、こんな絵なら1枚欲しいなと思った。橘田さんの造形は、はじまりもなけば終わりもない。常に浮力をともなってフレームの外を希求しつづける羽ばたきの造形なのだとぼくは思う。青い時代の石膏デッサンとその原型は何ひとつ変わっていない。

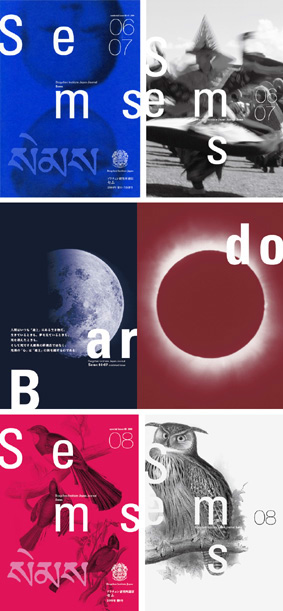

Dzogchen Institute Japan Journal

Sems 06/07 cover and inside cover

Sems 06/07 Spread

Sems 08 cover and inside cover

ゾクチェン研究所通信

噺家の柳家小三治さんが朝日新聞のインタビューでこんなことを言っていた。「私は私。元々、私にはライバルはいません。志ん朝さんを含めて。それぞれみんな尊敬はしている。値打ちも認めている。だけど、ライバルは自分しかいない。でも、この歳になってみると、そういうのは、いささか重いですなあ。ライバルが誰かほかにいたほうが気が楽だ。(中略)だから、私は人生100年じゃあ足りないなと思う。せめて150年あったら『どうです、私のはなし、このごろおもしろいと思いませんか』って人に言える時が来るような気がする。」

そのとぼけた口調のなかに、噺家のすさまじい執念が見え隠れする。感心しながら記事に添えられた小三治さんのポートレートをぼんやり見ていると、何かチベット僧みたいに見えてきた。

そうだ、同じようなこと確か読んだことがある。「チベット僧、チベット僧」とつぶやきながら中沢新一さんの1993年に角川書店から発刊された「三万年の死の教え(チベット『死者の書』の世界)」を開くと、この記述は第一部「三万年の死の教え」のなかに見つかった。これは河合隼雄さんが主催する「日本ユング協会」における講演の記録をもとにまとめられたもので、中沢さんがチベットで仏教を勉強していた時の回想として語られている。

「もう何日も、幾晩も、密教の教えの伝授が続いていました。私の先生(ラマ)は、その伝授が終わろうとする、まさにそのとき、私にこう言いました。「さてさて、これでこの教えはいちおう終わりだ。いまこの瞬間から、お前は競争に入る。誰がライバルか。それは死だ。お前の命などは、じつにあやういもので、こうしていて、つぎの刹那に、もう命がつきてしまうということだってありうる。どんな生き物でもそうだ。命をささえ、守ってくれるものはごくわずかで、ほとんどの力は、命を破壊しようと、たえず働きかけている。だから、お前は、そのいつ襲ってくるかもしれない、しかしそれが襲ってくることだけはたしかな死というものと、競争をはじめなければならないのだ。死がお前を打ち倒してしまうのが早いか、死が襲ってくるのよりも早く、お前が真実を悟ることができるか、競争がはじまった。ぐずぐずしていることは、できない。さあさあ、よけいなことをせず、まっしぐらに目的にむかって、進んでいくのだ」。どんな人間でも、一人の強力なライバルをもっている、しかもそのライバルには容易に太刀打ちできない。そのライバルとは死で、人の人生に登場してくるさまざまなライバルなどは、すべて相対的で、実体のないイリュージョンにすぎないのに、死というライバルだけは、リアルで絶対的なものだ、そのライバルとの競争に打ち勝てるかどうかということだけが、ぎりぎりのところで、唯一この人生で意味をもっていることなのだ、とラマはことあるごとに、語っていました。」(角川書店刊『三万年の死の教え』8〜9頁)

死を生のなかに組み込む人の仕事は、必然的に普遍性を帯びてくる。深く、厳しい探求の末に語り出される真理は、世俗生活を送る私たちの心の奥にいやおうなく染み込み、深く刻み込まれることになる。

生と死をめぐる高い真理の認識が「ゾクチェン」という深遠な教えの体系に属する密教に埋蔵されていたことを、ぼくは中沢さんの数々の書籍を通じて知った。この『三万年の死の教え』の主題となっている『チベットの死者の書』の原題は『バルド・トドゥル』という。「バルド」は中間とか途中という意味があり、「トドゥル」は耳で聴いて解脱すること。死後まもない死者は聴覚を失っていないため、死者のわずかに残された聴覚を通じて、高い真理の認識に導いていく様子が『チベットの死者の書』の主題となっている。

以前ぼくがブックデザインを担当した、中沢さんが主宰するゾクチェン研究所の通信誌『セム(Sems)』でも、合併号ではバルド(Bardo)がテーマとなっていて、巻頭頁のイメージには生と死の象徴とした太陽と月が並び、その傍らには中沢さんのこんなコピーが添えられている。

人間はいつも「途上」にある生き物だ。

生きているときも、夢を見ているときも、死を迎えたときも、

そして死でさえ最後の終着点ではなく、

死後の「心」は「途上」の旅を続けるのである。

ひるがえって、生の中に死をどのように接合しているのか、あらためて自分に問いかけてみると、これは実に心許ない。悟りは遥か彼方の陽炎のようなもので、その方向すら定かではない。「三万年の死の教え」によれば、死のバルドを通過するあらゆる死者の意識体は、自分の心の本性から発生してくるさまざまな光のヴィジョンを体験することになるのだという。次第に再生の世界に近づくと前方に微弱な光があらわれはじめ、「天上の神々の世界をしめす白い薄明かり、阿修羅の世界の赤色、人間の世界の青い色、動物の世界をしめす緑の薄明かり、餓鬼の世界の黄色の薄明かり、地獄の世界の煙のモクモクとした薄明かり(三万年の死の教え・154〜155頁)」が見えてくる。間違っても黄色や黒っぽい煙のような薄明かりの世界に迷い込んではいけないと警告している。だから自分がバルドの旅に発った時、たとえ真理の認識を得ることができず輪廻という再生の道に入ってしまったとしても、決して黄色や黒っぽい煙のような薄明かりの世界に近づかないよう念じることしか、今のぼくには思い浮かばない。

「三万年の死の教え・第二部『死者の書』のある風景」の末尾には、「人生を『空』を背景にして大肯定する単独者の思考」と注釈のつけられた、このような印象的なインド人の言葉が紹介されている。

誕生の時には、あなたが泣き、全世界は喜びに沸く。

死ぬときには、全世界が泣き、あなたは喜びにあふれる。

かくのごとく、生きることだ。

子どもの頃は得体のしれない死のイメージに脅えることがあった。特に寝付きの悪い夜などには、知ってる限り不吉なイメージを総動員して、嫌だなあ、怖いなぁと、寝返りばかりうち続けていたものだ。

あるとき物心ついたぼくは、母から実はすぐ上に姉がいたことを知らされた。生を繋ぐことはできなかったけれど、お前が産まれた時には、まるでその子が生まれ変わったような気がしたものだった、そんな意味のことを言われた記憶がある。重度の認知症となってしまった母には、今となっては確かめようもないのだが10ほど年長の姉に訊ねると、それは丁度ぼくが産まれる3年ほど前、姉が小学校にあがる前年くらいの出来事だったそうだ。身篭もっていた母は前置胎盤によって母体にも危険が及ぶ状態となり、結局その子は七ヶ月ほどで死産してしまった。戦後間もない寒村で営まれたつつましい葬儀の様子を微かに姉は記憶していた。亡がらは小さな木箱に横たえられ(すでに故人となってしまった)縁者の若者ふたりによって小高い山頂の墓地まで運ばれていったという。

また、こんな出来事もあったそうだ。働きに出ていた父の代わりに、母は実家の農作業を手伝っていたので、そんな時には乳飲み子のぼくは小動物のように小さな籠に入れられて畑で過ごしたらしい。ある日、同じように畑に連れていかれていた近所の子どもが、誤って毒苺を食べて亡くなってしまった。その男の子は丁度ぼくと同じ年で、しかも同じ名前だったものだから、彼の遺族から母はぼくにその子の分まで生きてほしいと伝えられたという。その後、我が家は甲府に移り住み、こうした寒村での出来事はぼくの記憶の底に沈殿していった。

それから前のめりに生きた季節も過ぎ去り半世紀以上経つと、当たり前に暮らしていること自体、とてつもない幸運の集積の上にもたらされているのではないだろうかと感じることがたびたびある。生は本来はかないもので常に死の可能性にさらされ続けているということが次第に実感できるようになる。そして何気なく生活を送ってきたわれわれには、実はさまざまな死の影が折り重なっていたことが、少しづつ見えてくる。

そんな時、ふっと糸電話から微かに聞こえてくるとぎれとぎれの声のように、長らく忘却の彼方にあった記憶がよみがえってくるのだ。亡くなってしまった姉が生を得ていたら、ぼくが生まれることはなかったかもしれない。戦後まもない貧しい医療事情の中で母体に危険をおよぼすような出産だったら、やはり今のぼくはいなかったかもしれない。この世界に存在している自分は、おびただしい偶然や幸運の欠片に包み守られながら、今生を旅している途上の人なのだ。

同世代の作詞家松本隆さんは、常にこれが絶筆になってもいいと思えるような仕事をしようと心がけているという。自分はもうそんな年代を生きているのだと…。そう自覚してみると、ぼくもこれからは背後にふたつの小さな守護の気配を感じながら生きていくことができるような気がしてくるのである。