Shiva et Dionysos La religion de la Nature et de l’Eros

Book deisgn

Adv: Kodansha

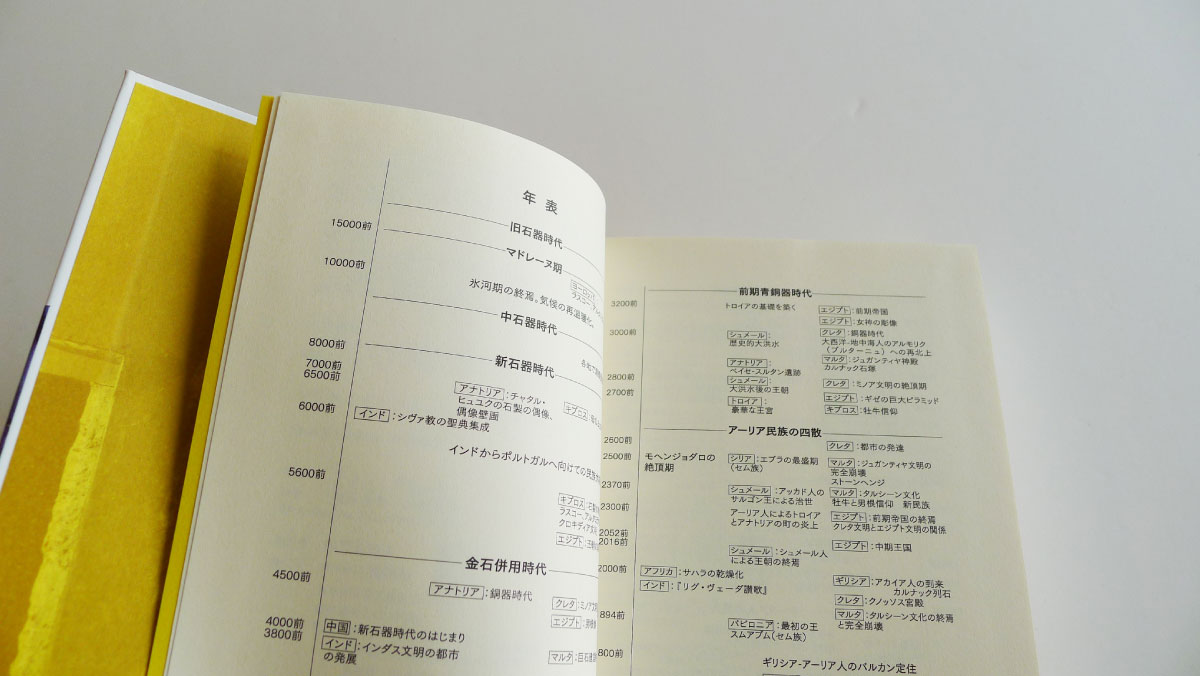

「自然とエロスの宗教・シヴァとディオニュソス」は芸術人類学叢書Vo.2として、2008年に講談社より発刊された書籍デザイン。本書は装幀のみで、裏表紙の写真は天野移山氏撮影による「ネパール・シヴァのリンガ」より。

制作年:2008年

刊行紹介

多摩美術大学の中に芸術人類学研究所(IAA=Institute for Art Anthropology)が創設されて三年目を迎える春に、芸術人類学(IAA)叢書と名付けられた新しいシリーズの刊行がはじまりました。この研究所ができた当時、「こんなのが実現されるなんて、現代では奇跡だよ」とよく知人たちから言われました。

いまの日本では、かつてHumanities(人文科学、人間科学)と呼ばれていた学問は総じて不調で、技術革新や医学、生命学、脳科学に関わっているようなジャンルでないと、国立系であろうが私学系であろうが、新しい本格的な人文科学の研究所が新設される、などという話は、ついぞ聞かれなくなってしまいました。しかも、実証科学全盛の時代に、美と崇高の領域を組み込む、早い話が、人間の知的能力の限界に関わる超越性の領域までも組み込んだ、新しいタイプの人間科学の創出をめざすなどと吠えている研究所が、この日本に実現されるとは、当の私自身が信じていないことでした。

この研究所の挑戦的なシリーズからは、若い冒険家のみずみずしい人類学的ドキュメンタリーや、いままで見たこともなかった真新しいイメージ論の研究や、思想史書きかえの実験や、現代世界に求められている環境美学(環境=ミリュウの設計をもたらすための美学の創出)や、経済人類学を超えて脳科学的基礎にまで踏み込むことによって暗黙知を蘇らせる未知の経済学(それを私は「対称性経済学」と呼ぼうとしています)などの試みが、つぎつぎと生まれ出てくることになるでしょう。

さて初陣の二冊には、私の『狩猟と編み籠』と、尊敬するインド学者ダニエルーの『シヴァとディオニュソス』が選ばれました。造本と装丁を担当してくださったのは、古くからの友人である小林春生さん。二一世紀の前半期の思想的・文化的潮流の前線を切り開いている、北欧・独逸風の力強い造本ができあがりました。

『狩猟と編み籠』で私は、IAAの活動を背後で支えている対称性人類学の考えを展開させる試みをおこないました。映画と宗教の深層のつながりが表向きの主題となっているこの本では、イメージの構造と運動を可能なかぎり、人類的な普遍性のもとに解き明かそうという試みがなされています。その探究の中で、人類学、考古学、精神分析学、哲学、経済学、美学などの諸学問が、まるでカレイドスコープのようにたがいの位置をたえまなく変換しあいながら、これから生まれ出ようとしている知的空間にふさわしい、新しい布置を模索しあっています。

『シヴァとディオニュソス』も画期的な内容をもつ冒険の書です。アジアの山の神をめぐる観念を調べていますと、そのなかに古いヨーロッパの自然神の観念と共通する要素がたくさんあることに気づきます。アジアの山の神の代表といえば、インド・ヒマラヤ地域で発達したシヴァ神の観念ですし、ヨーロッパの自然神の代表者と言えばギリシャのディオニュソスです。ふたつの山の神・自然神の間にあるつながりについては、私もいろいろと思索をめぐらしてきましたが、ダニエルーの大胆な考え方には脱帽、圧倒されました。

ダニエルーはこう考えたのです。シヴァ神をめぐる観念群は、人間と動物・植物との濃密な結びつきを基調とした思想を表現しています。シヴァ神は牛と一体で、しかもモンスーンの嵐のような自然現象を司っています。ところが、ヨーロッパ文化の先祖であるギリシャ世界に出現したディオニュソス神もまた、牛や葡萄やさまざまな自然現象と一体に考えられていました。ギリシャはこのディオニュソス神を最後には外に追い出して、人間と動物・植物の一体性のつながりを断ち切ってしまうことになるのですが、ギリシャが自然にたいするそんな暴挙に出る以前は、その世界はアジア世界とまったく同じような、自然への優しいエロス的感情に満ちた文化を守ってきたのでした。ミノア文明がその代表者で、前ギリシャ的なギリシャ文化であるミノア文明は、アジアと一体になって、自然的宗教を基調とする広大な新石器文化として、発達をとげていたのですから、ギリシャがヨーロッパとして分離する以前は、アジアとヨーロッパは共通のエロス的・自然的文化によって、ひとつにつながっていたと考えることができるのです。

このような考え方をしてみると、日本列島に展開した縄文文化の本質についても、新しい視点が開かれてくるように思えます。縄文文化の中に、インド亜大陸文化の要素が見いだされることは、早くから気づかれていて、インドの古文化の担い手であるドラヴィダの人々が、大量にこの列島に移住したにちがいない、という仮説を立てる研究者もいました。そんな大量な移住者が列島に渡ってきた形跡はないとして、この大胆な仮説の評判はあまり芳しいものとは言えませんでしたが、ダニエルーの仮説によるとき、日本文化の古層にドラヴィダ的要素が存在するとの説にも、新しい解釈が可能になってきます。

シヴァとディオニュソスで象徴される、ユーラシア大陸南部の広大な地域で、かつて多くの共通点をもつ新石器文化がおこなわれており、日本列島の縄文文化も、その広大な新石器文化の一形態にほかならなかった、と考えてみれば、日本の山の神の観念の古層に、地中海クレタ島の新石器的都市文化を基礎づけていた自然神の観念との強い共通性がみいだされることなども、不思議ではなくなります。山車を引き回す祭りが、インドでも日本でも盛大におこなわれていたことも、不思議ではなくなるでしょう。

ダニエルーは並の学者ではありません。彼は若い時分から、ヒンドゥ文化に深々と溺れながら(彼は一時期、ヒンドゥの行者=サドゥ的な生活をしていたこともあるようです)、インド文化の古層に触れてきた人物です。そこに地中海とトルコ(小アジアでめざましい発達をとげている新石器都市文明)の考古学についての、膨大な知識が結びついたとき、この本が生まれたのです。

私はこの本をはじめて読んだとき、縄文文化や日本の民族文化に関心をもっている読者たちに、これを届けたいと強く思いました。日本の考古学は、実証科学としては、これ以上の発達のしようがないだろうと思われるくらいの、精緻きわまりない学問として発達しましたが、その結果として、想像力を駆使した大胆な仮説を認めたがらない、頑なな体制をつくりあげてしまいました。私にはしかし、実証科学としての日本考古学のこの成功ぶりが、学問としての進化のいき詰まりと見えてしかたがないのです。

そこで、まだアカデミズムの圧力に想像力を押し殺してしまっていない、老若問わず「若い精神」の持ち主たちに、この本を届けたいと願いました。芸術人類学研究所とIAA叢書はこれからも「若い精神」に貫かれた大胆な冒険を続けていく覚悟です。

(なかざわ・しんいち 人類学者)

いまの日本では、かつてHumanities(人文科学、人間科学)と呼ばれていた学問は総じて不調で、技術革新や医学、生命学、脳科学に関わっているようなジャンルでないと、国立系であろうが私学系であろうが、新しい本格的な人文科学の研究所が新設される、などという話は、ついぞ聞かれなくなってしまいました。しかも、実証科学全盛の時代に、美と崇高の領域を組み込む、早い話が、人間の知的能力の限界に関わる超越性の領域までも組み込んだ、新しいタイプの人間科学の創出をめざすなどと吠えている研究所が、この日本に実現されるとは、当の私自身が信じていないことでした。

この研究所の挑戦的なシリーズからは、若い冒険家のみずみずしい人類学的ドキュメンタリーや、いままで見たこともなかった真新しいイメージ論の研究や、思想史書きかえの実験や、現代世界に求められている環境美学(環境=ミリュウの設計をもたらすための美学の創出)や、経済人類学を超えて脳科学的基礎にまで踏み込むことによって暗黙知を蘇らせる未知の経済学(それを私は「対称性経済学」と呼ぼうとしています)などの試みが、つぎつぎと生まれ出てくることになるでしょう。

さて初陣の二冊には、私の『狩猟と編み籠』と、尊敬するインド学者ダニエルーの『シヴァとディオニュソス』が選ばれました。造本と装丁を担当してくださったのは、古くからの友人である小林春生さん。二一世紀の前半期の思想的・文化的潮流の前線を切り開いている、北欧・独逸風の力強い造本ができあがりました。

『狩猟と編み籠』で私は、IAAの活動を背後で支えている対称性人類学の考えを展開させる試みをおこないました。映画と宗教の深層のつながりが表向きの主題となっているこの本では、イメージの構造と運動を可能なかぎり、人類的な普遍性のもとに解き明かそうという試みがなされています。その探究の中で、人類学、考古学、精神分析学、哲学、経済学、美学などの諸学問が、まるでカレイドスコープのようにたがいの位置をたえまなく変換しあいながら、これから生まれ出ようとしている知的空間にふさわしい、新しい布置を模索しあっています。

『シヴァとディオニュソス』も画期的な内容をもつ冒険の書です。アジアの山の神をめぐる観念を調べていますと、そのなかに古いヨーロッパの自然神の観念と共通する要素がたくさんあることに気づきます。アジアの山の神の代表といえば、インド・ヒマラヤ地域で発達したシヴァ神の観念ですし、ヨーロッパの自然神の代表者と言えばギリシャのディオニュソスです。ふたつの山の神・自然神の間にあるつながりについては、私もいろいろと思索をめぐらしてきましたが、ダニエルーの大胆な考え方には脱帽、圧倒されました。

ダニエルーはこう考えたのです。シヴァ神をめぐる観念群は、人間と動物・植物との濃密な結びつきを基調とした思想を表現しています。シヴァ神は牛と一体で、しかもモンスーンの嵐のような自然現象を司っています。ところが、ヨーロッパ文化の先祖であるギリシャ世界に出現したディオニュソス神もまた、牛や葡萄やさまざまな自然現象と一体に考えられていました。ギリシャはこのディオニュソス神を最後には外に追い出して、人間と動物・植物の一体性のつながりを断ち切ってしまうことになるのですが、ギリシャが自然にたいするそんな暴挙に出る以前は、その世界はアジア世界とまったく同じような、自然への優しいエロス的感情に満ちた文化を守ってきたのでした。ミノア文明がその代表者で、前ギリシャ的なギリシャ文化であるミノア文明は、アジアと一体になって、自然的宗教を基調とする広大な新石器文化として、発達をとげていたのですから、ギリシャがヨーロッパとして分離する以前は、アジアとヨーロッパは共通のエロス的・自然的文化によって、ひとつにつながっていたと考えることができるのです。

このような考え方をしてみると、日本列島に展開した縄文文化の本質についても、新しい視点が開かれてくるように思えます。縄文文化の中に、インド亜大陸文化の要素が見いだされることは、早くから気づかれていて、インドの古文化の担い手であるドラヴィダの人々が、大量にこの列島に移住したにちがいない、という仮説を立てる研究者もいました。そんな大量な移住者が列島に渡ってきた形跡はないとして、この大胆な仮説の評判はあまり芳しいものとは言えませんでしたが、ダニエルーの仮説によるとき、日本文化の古層にドラヴィダ的要素が存在するとの説にも、新しい解釈が可能になってきます。

シヴァとディオニュソスで象徴される、ユーラシア大陸南部の広大な地域で、かつて多くの共通点をもつ新石器文化がおこなわれており、日本列島の縄文文化も、その広大な新石器文化の一形態にほかならなかった、と考えてみれば、日本の山の神の観念の古層に、地中海クレタ島の新石器的都市文化を基礎づけていた自然神の観念との強い共通性がみいだされることなども、不思議ではなくなります。山車を引き回す祭りが、インドでも日本でも盛大におこなわれていたことも、不思議ではなくなるでしょう。

ダニエルーは並の学者ではありません。彼は若い時分から、ヒンドゥ文化に深々と溺れながら(彼は一時期、ヒンドゥの行者=サドゥ的な生活をしていたこともあるようです)、インド文化の古層に触れてきた人物です。そこに地中海とトルコ(小アジアでめざましい発達をとげている新石器都市文明)の考古学についての、膨大な知識が結びついたとき、この本が生まれたのです。

私はこの本をはじめて読んだとき、縄文文化や日本の民族文化に関心をもっている読者たちに、これを届けたいと強く思いました。日本の考古学は、実証科学としては、これ以上の発達のしようがないだろうと思われるくらいの、精緻きわまりない学問として発達しましたが、その結果として、想像力を駆使した大胆な仮説を認めたがらない、頑なな体制をつくりあげてしまいました。私にはしかし、実証科学としての日本考古学のこの成功ぶりが、学問としての進化のいき詰まりと見えてしかたがないのです。

そこで、まだアカデミズムの圧力に想像力を押し殺してしまっていない、老若問わず「若い精神」の持ち主たちに、この本を届けたいと願いました。芸術人類学研究所とIAA叢書はこれからも「若い精神」に貫かれた大胆な冒険を続けていく覚悟です。

(なかざわ・しんいち 人類学者)