Sさんのバイオリン作り

年を経るごとに謎が深くなることがある。とりわけ人間についてのそれは深まるばかり。

その人に出会ったのは、高校生になって部活動をはじめたときだった。3学年しかない新入まもない高校生にとって、3年生と2年生の違いは大きい。何というか3年生は長男格の先輩というか、次男格の2年生とは明らかに異なる風格を感じさせられたものだった。ところが3年生のSさんの軽さといったらどうだろう。藤子不二夫のキャラクター「ラーメン大好き小池さん」そっくりのチリチリ髪にデカ眼鏡。冗談かますのが得意で、チョークの粉をたっぷり吸った黒板拭きを教室の扉上に挟んでは、運悪く入ってきた人の白くなった頭を見ては大喜びしてるような人だった。

部活は美術部だったから、さすがにデッサン紙やキャンバスに向かっている時は神妙な顔している。でも、美術に関してはシニカルな発言しか記憶にない。彼の父親も画家で、つい2,3年前まではこの学校で美術部の顧問をしていたちょっと破天荒なキャラクターで有名な名物教師だった。「ああ、あの○○さんの息子さんね」と言われ続けて育ったであろうそのSさんは、やはり相当に当時から屈折していたと思われる。

落ち着きのないSさんは、美術部だけでなく音楽部にも掛け持ちで在籍していて、バイオリンを演奏していたらしい。ある時、ぼくはSさんが「本当は俺絵なんか描きたくなくてさ、音楽やりたいんだよね」とぼそっと呟くのを聞いたことがある。親の強い意向もあったのだろうか、その後Sさんは浪人生活を経て美術大学に進学し、卒業後は地元に戻って高校の美術教師となったことをぼくは風の便りで聞いた。

それから時は流れSさんに再会したのは、ぼくが地元でデザインをはじめていた30代前半の頃だった。当時ぼくはデザインと並行して美術への想いも捨てきれず、「セルユニオン」という現代美術のグループ活動に参加していた。活動といっても年に一回、美術館でグループ展を開催し、そのため数回集まっては準備するといった程度のゆる〜い活動だったが、ときおりSさんもこのグループの会合に顔を出し、気が向くと出品することもあった。しかし、作品の記憶は全然残っていない。精力的に制作している風もなく、相変わらず「本当はやりたくないんだけどさ」モードを振りまいていたのを覚えている。職場の移動勤務を転々とこなしながら、一応美術の周辺にいることにしようと考えていたのだろう。

特に印象に残っていることがある。それはこのSさんがある症状に悩まされていたことだった。ナルコレプシー (narcolepsy) という病名を聞いたことある人は少なくないと思う。日本では「居眠り病」といわれる睡眠障害の一種で、襲われる眠気の強さは、健康な人が48時間眠らなかったときに感じる程度だと言われている。

ナルコレプシー のSさんは、たびたび職員会議で眠ってしまい、吸いかけの煙草で書類を燃やしてしまったり、自損事故の経験も1度や2度ではなかったようだ。元よりあまり緊張感のない生活態度だったSさんなので、周りの人は「まったく困った奴だな」くらいにしか考えていなかったため、脳疾患の一種と診断されるまで、ずいぶん長い時間を要してしまったという。そういえば学生時代もよくSさんは居眠りをしていた。ここまで大きな事故や事件を起こさずに済んだのは運が良かったとしかいいようがない。ナルコレプシーは根本的な治療法が解明されていないので現在でも対症的な治療しかないが、Sさんも投薬治療で眠気水準を保つよう生活コントロールしているらしい。ちなみにこの病気を患っていた著名人には、作家の色川武大(阿佐田哲也)や中島らもらがいる。

さて、こんなSさんと2年ほど前にぼくは治療に訪れていた歯科医院でバッタリと出会った。すでに悠々自適な退職生活を満喫している様子で、連日古い実家のお蔵を自分で改造しているから機会があったら遊びにくるようにと誘われた。優雅なものだね〜、とからかいながらも、教員臭さを感じさせない世離れした風情を好ましく思ったぼくは「そのうち気が向いたら見学に行きますよ」と返事する。

そのお蔵を訪れたのは、記録的な猛暑もおさまった初秋の頃だったろうか。どこから見ても土壁作りの典型的なお蔵なのだが、一歩中に足を踏み入れると、そこはSさんのワンダーランドとなっていた。そして、ぼくはそこで初めてSさんがバイオリンを製作していることを知ったのだ。見たこともない道具の数々が作業台の壁に整然と掛けられており、床には削り出した木くずが散乱している。完成したバイオリンも数台掛けられていた。聞けばすでに20年以上、教職の傍ら製作をしていたのだという。

ヴァイオリン製作学校や音楽院のヴァイオリン製作科、弦楽器製作学校や個人の製作工房など、調べてみると国内には数々のヴァイオリン製作に関するマイスターコースが用意されている。もちろん独学で挑戦する人を含めたら製作者を志す人たちはかなりの数にのぼるだろう。ヴァイオリン関連団体だって、「日本弦楽器製作者協会」とか「日本バイオリン製作研究会」とか、その種の団体がいくつもある。これまで僕が知らなかっただけのことなのだ。当然、製作者もピンキリで、レベルもさまざまであろう。しかし、あのSさんの作品は黒澤楽器店の担当者に200万以上の値をつけられたというから、すでにその腕前は素人の域をとうに超えているようだ。

楽器の評価は、その造形的な完成度と音色を総合して下されるようだが、音色は門外漢のぼくでも、完成した楽器の佇まいなら多少は感じとれるはずと息を凝らして眺めてみる。流れるような曲線で縁に埋め込められた象嵌も見事というほかはない。こんな精緻な造形品をあのSさんが作れるはずはないと、不遜な想いがその時ぼくの頭をかすめるのだった。何日も作業に費やした労作にちょっとでも気に入らない箇所があると、ためらうことなく壊してやり直すこともめずらしくないという話を聞くと、再びぼくは思うのだ。「あのSさんが…」。

Sさんは神妙な顔をしてぼくの質問に答えてくれる。バイオリンの素材は表裏違うこと。表板はモミの木の仲間スプルース。裏板や側板、ネックは楓。チェコ産の輸入材を使っていること。いろいろ異なる素材にトライする作家もいるようだけど、古今東西やはりこの組み合わせに勝る音色はないということ。ストラディバリウスも、もちろんこの組み合わせ。塗装に関するうんちくやこだわりのこと。ヴァイオリンは一部をのぞけばすべて木、塗装のニスでさえ、その原料の大半は樹からにじみ出る樹脂から作られる。着色用の樹脂としてはキリンケツ、ドラゴンズ・ブラッド、ガンボージなど、ほとんどが南方系の樹の樹脂というから実にオーガニックな産物ということになる。また楽器作りにはとにかく細かくて根気の要る作業の積み重ねが要求されること。うなずきながら、その度にぼくは心の中で繰り返す「あのSさんが…」を。

数多くの無関心、数え切れないほどの誤解。(ここにはぼくも間違いなく含まれている)しかし「ラーメン大好き小池さん」の心の奥には、誰にも気づかれることなく密かに音楽への想いが包み守られていたのだった。

気分を出すために、今ぼくはジュリアーノ・カルミニョーラ(Giuliano Carmignola)のアルバム「J.S.Bach」を聴きながら書いている。このイタリアのヴァイオリニストはNHKで放映されたヴェニス・バロック・オーケストラのコンサートで初めてみた演奏家。何しろイケメンだし、身体の一部となったようなバイオリンを、それはそれはしなやかに演奏する姿が印象的だった。ぼくはクラシックの演奏家についてはほとんど知識がないけど、カルミニョーラはイタリア人特有の大らかさを感じさせる、かなり個性の強いバイオリニストのようだ。彼の演奏についてこんな書き込みもあった。

「弓さばきが独特であることと、そこから生まれる変幻自在の音色の多様性は、数いるソリストのなかでもずば抜けております。特に驚いたのが、モーツアルトのバイオリンソナタですが、まるでモーツアルトが現代に生きている作曲家であるかのようなできたてホヤホヤ感がすごい。これぞこそカリスマだと思いました。

確かにものすごい速度で演奏しており、ときにビバルディでは、勢い余って多少音程が悪くなる場合もありますが、躍動感に魅力があり、それはそれでありかと思います。それに日本では滅多に演奏されない珍しいヴィバルディのバイオリン協奏曲もたくさんコンサートで演奏してくれるので、ヴィヴァルディがこんなに凄い作曲家だったのかと再認識させてくれたのもありがたいことです。さらに言えば、カルミニョーラの本当に良い部分は派手なアレグロ楽章ではなく、緩徐楽章にあります。特にカンタービレがイタリアの歌心を聴かせてくれます。」

演奏家の表現力を引き出す楽器の潜在能力は、才能ある楽器作りの手によって生み出される。作曲家、演奏家、楽器制作者、そして音楽を愛する人々による多層空間に音楽は住まい、音の生まれる原理と精緻な仕組みが音楽の精霊のゆりかごとなる。その大切な一角を担う楽器作りに情熱を傾け続けたSさんを駆り立てたものは一体何だったのか。 音楽は耳だけで聴きとるものではない、という人もいる。実は色の中にも、風景の中にも、言葉や物語の中にも音楽は存在する。「ラーメン大好き小池さん」に潜んでいた深い謎は、実は来るべき音楽の精霊のゆりかごだったのだ。

カーブの名投手オーレ・エクセル

オーレ・エクセル(Olle Eksell)は、1918年3月22日、ダーラナ地方に生まれた。彼は愛すべきスウェーデンのイラストレーター。1946年、アメリカに留学し、ロサンジェルスのアート・スクール・カレッジ・オブ・デザインで学ぶ。帰国後はフリーランスの立場を貫きながらグラフィックデザイナーとしても、ポール・ランドらの影響を感じさせる人なつこい作風でさまざまな仕事を残し、スウェーデンデザインの基礎造りに貢献したミッドセンチュリーのデザイナーとして多くの人々に記憶されている。晩年は視力をほとんど失い、2007年、89歳で他界した。

彼の代表作と言われているのが、マゼッティの「ココアアイズ」ロゴマーク。(上から二番目の写真)これはマゼッティが品質を保証する証として1956年にロゴマーク公募した際、両目がモチーフとなったロゴマークを出品し、オーレは見事優勝を射止める。これを機に彼はマゼッティの広告全般を担う看板デザイナーとして同社の知名度アップに大きく貢献していく。マゼッティがファッツェル社(ムーミン・チョコレートで有名)に吸収された現在も、オーレの作った当時のロゴマークは変わることなくパッケージなどに継承されている。

彼のグラフィックを支えているのは、何と言ってもそのフレンドリーでウイットに富んだ作風のイラストレーション。特に鳥をモチーフとした作品が愛らしい。生涯のパートナーであるルーセル夫人によると、実はエクセルは人物を上手く描くことができなかったらしい。いつも下手くそな絵になってしまうので試しに鳥をモチーフに描いてみたら、なぜか人の特徴が上手に表現できるようになったのだとか。そういうことってあると思う。直球では全然駄目だったのに、カーブを覚えたとたん名投手となってしまったような…。

上から四番目の作品はアルファベットで描かれた鳥たち。スウェーデン語、ドイツ語、英語、フランス語の順に「鳥」という言葉が描かれている。動物に躍動的な生命感を吹き込む不思議なオーレの才能は、鳥以外にも発揮された。なかでもペンは彼が得意としたファンタジックなキャラクターのひとつだろう。ぼくはある時、ペン(鉛筆)と鳥の登場するオーレのアニメーションを見たことがある。味わい深い小品は、こんな風にはじまる。

籠に閉じ込められた鳥がいた。その鳥を可哀想に思った鉛筆は、何とか励ましたいと考える。大空を羽ばたくことの出来ない鳥を元気づけるため、一体自分に何ができるのだろうかと思案する。そこで鉛筆が思いついたのは、いろんな花々や木々を描いて鳥の周りを埋め尽くすことだった。さっそく描きあげられた花や木を見て鳥はたいそう喜び、鉛筆に感謝する。幸せな気持ちになった鳥は、今度は鉛筆のために美しい鳴き声を披露しようと考える。こうして仲良くなった彼らの楽しい日々は静かに流れていくのだが、それでも時折見せる、籠から遠くをぼんやりと眺める鳥の淋しげな表情を鉛筆は見逃がさなかった。そんな鳥の気持ちを何とかしてあげようと、鉛筆は前にも増して、来る日も来る日も一生懸命描き続ける。しかし彼らの幸福な日々はいつまでも続かない。せっせと描き続ける鉛筆は次第に短くなっていく。そしてとうとう残りわずかとなってしまった鉛筆は、最後の力を振り絞り一枚の絵を描き上げ、忽然と姿を消してしまう。そこに描かれていたのは一本の鍵だった。それは籠の扉を開く鍵。そうしてやっと扉を開けることができた鳥は、鉛筆の想いとともに勢いよく羽ばたきながら大空に消えていった。

このシンプルな物語の中には、運命や忍耐、献身や利他の心、希望や倫理感など、深淵な人生の機微がたっぷりと詰まっている。胸を熱くするファンタジックなアニメーション。

老人になっても少年の心を宿し続けたオーレは、最後まで青春のただ中を生き続けた。青春とは人生のある時期を示す言葉ではなかったのだ。たとえ老いても、瑞々しい心はいつだって青春の中に生きている。

ぼくはイラストレーションが描けないし、そんな才能もないから、オーレのようなデザイナーにはいつも憧れを抱いていた。日本には(2008.9.02のブログで取りあげた)U.G.サトーさんもいる。そのU.G.サトーさんを通じて強く意識するようになったのは、フランスのポスター作家、レーモン・サヴィニャック(Raymond Savignac)。オーレより10歳ほど年長だが、このタイプのデザイナーとしてはオーレの先輩格といえそうだ。

サヴィニャックは1907年の11月6日にパリ15区で生まれた。庶民階級だった彼は美術学校に入ることができず、工業デザインを学ぶために夜学に通う。26歳の時に憧れていたカッサンドルと初対面を果たし、その場で仕事を与えられ、同時に臨時の助手として雇ってもらうという幸運を射止めるが、ここからがサヴィニャックの長い修行時代のはじまりでもあった。

今でこそ広告を支えるメディアはTV CM、サイト、新聞や雑誌広告、DM、フライヤーと多岐にわたるが、当時の花形メディアといえば、それはポスター。彼はポスター作家として様々な試行錯誤を繰り返しながら、オリジナルのスタイルをどのように築くかという課題と向き合う日々を送っていたが、何とかスタイルを確立しはじめた頃には、彼はすでに40歳を過ぎようとしていた。そして、やっと訪れた転機は41歳の時。すでにポスター作家として活躍していたベルナール・ヴィユモと2人展覧会を開くことになり、そこに出品した「自分のお乳で石けんをつくり出す牝牛」ポスターがある人物の目にとまった。その人物は実業家ウジェーヌ・シュレール。

実はこのポスター、以前、シュレールの経営する会社の一つであるモンサヴォン社のために制作し、お蔵入りとなっていたものだった。このポスターに感動したシュレールは、すぐに原画を買い取ってポスターを印刷することにした。そして、サヴィニャックはこのモンサヴォン社のポスターをきっかけに一躍人気ポスター作家としてデビューを果たすことになる。後に自伝でサヴィニャックはこう書き記したそうだ。『わたしは41歳の時にモンサヴォン石けんの牝牛のおっぱいから生まれた』。ユーモラスで温かく、しかも力強い簡潔な視覚メッセージ。20世紀の名作ポスターである。

こうして、遅咲サヴィニャックの黄金期は1950年に幕を開け、ペリエ、ピレッリ、チンザノ、オリヴェッティ、ダンロップ、エールフランス、ティファール、ルノー、ミシュラン、ペプシなどなど、日本人にも馴染み深い企業のポスターをサヴィニャックは精力的に制作し、多くの名作を生み出した。 特に深く関わったのがボールペンで有名なビック。サヴィニャックが生みの親となったボールペン頭のキャラクター『BIC BOY』は、今や同社を代表するイメージとなっている。しかし1970年代になると、フランスにも合理的に分業制作する「代理店システム」がアメリカから入ってくるようになる。イラストの代わりに写真が多用される現代的広告制作システムだ。こうした傾向にうんざりしていたサヴィニャックは、次第に広告業界への苛立ちをつのらせていった。そしてとうとう生粋のパリジャンだった彼はノルマンディー地方に居を移し、晩年を過ごす決意をする。

依然として広告業界は代理店システムが主流であったが、サヴィニャックのような手描きポスターをフランスの人々は決して忘れることはなかった。そして彼のポスターに秘められたヒューマンパワーに可能性を託そうとした企業がとうとうあらわれた。1981年、業績不振にあえいでいたシトロエン社の広告キャンペーンポスターでサヴィニャックは劇的な復活を遂げ、フランス最高の手描きポスター作家としての評価を確立する。その後彼は生涯現役を貫き、95歳の直前までそのデッサンの手を止めることはなかったという。

ところで、サヴィニャックは日本企業ともコラボレーションしている。アートディレクター大貫卓也が手がけた豊島園のポスターシリーズ、7つのプールでブタと白クマの2種類を制作したことは記憶に新しい。また、サントリーや森永チョコレートもユーモアたっぷりのサヴィニャックの世界を愛した日本企業だった。

オーレやサヴィニャックは、いわば肉声の表現者。共に完結していることも共通点。決して彼らは分業しない。フル稼働するのは、一体化した一人の人間の頭と手だけ。そこから生み出される人間への深い愛に根ざしたユーモアは、万国共通の伝達視覚言語として生まれ変わる。より深く、心を揺さぶる力強いユーモアは、地域や世代や時代を超えて、デジタル時代のいまも力強く生き続ける。それは機知や哀感に包まれて不思議な伝達力を発揮する、永遠のイラストレーションの錬金術が生み出した宝物なのだ。

ポールっていい奴なんだ

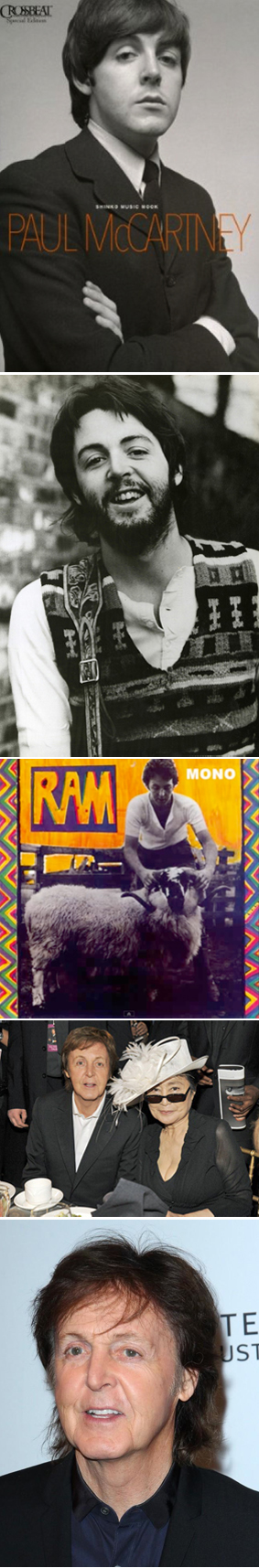

来月、ポール・マッカートニーの単独来日公演の開催が決定した。好評だった昨年11月の11年ぶり来日コンサートツアーに続く公演で、しかも今回は初めての屋外会場だという。

ぼくは昨年のコンサートツアーに先立ち、湯川れい子さんがポールにインタビューをしてる映像を偶然見たのだが、その時のポールの肉声は歌声のイメージと違いかなりハスキーなボイスだった。以前、松任谷由実の話し声を聞いた時にもボーカルイメージからかけ離れたガラガラ声だったので驚いたことがあったが、長年声帯を鍛え上げたボーカリストは、日常的にはこのような掠れた声になるのだろうか。そう、そう、確か高音まで澄んだ歌声を聞かせてくれる小田和正も話し声は決して高くなかった。生来の身体特性に恵まれているという条件付きであっても、人間の身体に備わったキャパシティは、鍛え方次第で驚くほどその能力を発揮してくれる。やはり何事も使わなければ退化してしまうのは自然の理なのだろう。

さて、ビートルズといったらポール抜きに語ることはできないけれど、彼は常にジョンと比較され、ポールの作る曲はメロディアスなだけで内容が浅く、商業主義的とか揶揄されることも少なくなかった。(『ギネス世界記録』によれば、ポールは「ポピュラー音楽史上最も成功した作曲家」として認定されている)

若い頃は何事も難しく考えてしまう傾向が強い。真実は屈折していて複雑なものなんだと勝手に思い込み、若者は思考の堂々巡りをくり返す。でも、実は真実なんて主観的なもの。すなわち、知識や経験、そして関係性や偏見などが入り交じっていて、実は人の数だけ真実は存在するのではないか。そして人は一回しか自分の人生を体験することはできないし、実体験としてその一回きりの人生からしか人は学ぶことができない(しかもそれは途上の人生なのだ)。

やがて人は体験を重ねながらさまざまな挫折をくり返すと、深いと思い込んでいた複雑性に対して次第に懐疑的になってくる。できることなら素直でいいじゃない。単純で飾り気や無駄がなく、純粋でシンプルってことは実は素晴らしいことなんだと思えるようになってくる。同時に、それを会得することはとても大変難しいことなのだということも…。

このインタビューで聞けたのはほんの数分間のやりとりだったけど、その時ぼくは「案外、ポールっていい奴なんだ」と思った。実は彼はすごく素直でシンプルな人なんだという印象を強く受けた。だからぼくはここでポールに謝りたいと思う。これまであなたをお気楽ミュージシャンとして軽んじてきたこと、申し訳なく思います。本当にごめんなさい。

もちろん軽んじてきたといっても、その才能には敬意を表していたし、好きな曲だって数え切れないほどある。「イエスタデイ(Yesterday)」や「ヘイジュード(Hey Jude)」は言うに及ばず、10代の頃、ぼくは彼の曲を何度口ずさんだことだろう。

それに、楽天的に見えたポールの人生だって、実は挫折の連続だったともいえる。最初の妻となったアメリカ人の写真家リンダ・ルイーズ・マッカートニー(Linda Louise McCartney)を病によって失ってしまったポール。盟友ジョン・レノンの死に計り知れない衝撃を受け、死後の数ヶ月間自宅にひきこもり続けたポール。ビートルズ解散後はジョンを意識したソロ活動を模索したり、ビートルズへの絶ちきれなかった想いを色濃く投影したバンドを結成したり、ビートルズ燃え尽き症候群、あるいは解散後遺症ともいえる長いトンネルをくぐり抜けてきたポール。

コダック社の縁者で写真家だったリンダを最初の伴侶に選んだポールは、前衛芸術家だったオノ・ヨーコをパートナーとしたジョンを意識してのことだと当時指摘する声も少なくなかった。たしかにそうした背景はあったのかもしれないが、リンダとの共作アルバム「Ram」は今も印象に残るぼくの好きなアルバムだったし、ここではポールとはまた違うリンダの才能も感じとることができる。このアルバムに収められている「Dear Boy」などは今聴いても少しも色あせてないし、ビートルズ時代のポール作「Eleanor Rigby」と較べても遜色のない名曲だとぼくは思う。

確かに当時のビートルズは女の子を夢中にさせるアイドルバンドだったけど、YouTubeでちょっと「Eleanor Rigby」を聴いてほしい。こんな歌詞を今のアイドルグループが書くだろうか?

*

The Beatles – Eleanor Rigby (1966)

エリナー・リグビー信女

ねえ、ごらんよ、あの孤独で身寄りのないひとたち

ねえ、ごらんよ、あの孤独で身寄りのないひとたちを

エリナー・リグビーは教会の結婚式のあとの

お米を拾って夢の中で生きる

ドアのそばの瓶にしまった顔をつけて窓のところで待つ

だれのための顔か?

孤独で身寄りのないひとたち、みんなどこから来たのだろう?

孤独で身寄りのないひとたち、帰る先はどこなのだろう?

マッケンジー神父がだれも聞かない説教の原稿を書いている

だれも彼を訪ねない

ほら、ひとりぼっちで夜、靴下の繕いをしてる

心にかかることは何なんだろう?

孤独で身寄りのないひとたち、みんなどこから来たのだろう?

孤独で身寄りのないひとたち、帰る先はどこなのだろう?

ねえ、ごらんよ、あの孤独で身寄りのないひとたち

ねえ、ごらんよ、あの孤独で身寄りのないひとたちを

エリナー・リグビーは教会で死に、その名も埋葬され忘られる

葬儀にはだれも来ない

マッケンジー神父は手の汚れを拭きながら墓地から戻る

だれひとり、救われなかった

孤独で身寄りのないひとたち、みんなどこから来たのだろう?

孤独で身寄りのないひとたち、帰る先はどこなのだろう?

(訳:岩谷 宏)

*

ぼくはジョンとポールと言えば、反射的にスティーブ・ジョブズとビル・ゲイツを思い浮かべてしまう。マイクロソフトを創業したゲイツはフォーブス世界長者番付連続の世界一とか、金の亡者みたいな烙印が押されてしまい、早期に引退して慈善団体、ビル&メリンダ・ゲイツ財団を通じて国際団体「ワクチンと予防接種のための世界同盟」に民間では最大規模の寄付したり、途上国のエイズやマラリア、そして結核の根絶や教育、識字の水準改善などに尽力している。にもかかわらず、悪役イメージがどうしても払拭できない、考えたら随分可哀想な実業家ではないか。射殺されてからさらに神格化された感のあるジョンに対して、ポールだってなかなかお気楽ミュージシャンの烙印を消し去ることは容易でなかっただろうから、bad imageが定着してしまった可哀想なミュージシャンの一人として認定してあげたいくらいだ。

ところで生前ジョンがローリングストーン誌のインタビューで、ポールの演奏能力について語っているYouTubeの音声訳動画が投稿されていたが、そこからは二人の等身大の関係が垣間見えて、これはなかなか面白かった。

ジョン曰く、「ポールは作曲とボーカルには過剰とも言える自信をもっていて得意げなんだけど、ぼくに言わせたらたいしたことはない。でも、ポールは自分の演奏能力に関しては引っ込み思案だけど、ぼくは彼の演奏能力はたいしたものだと思っている。特にベースの演奏は、今のロックのベースプレイヤー達のやっていることは、ほとんどポールがやり始めたことだと言っても過言ではない。だからこの場を借りてポールに言いたい。ポール、君の演奏能力はたいしたものだよ。もっと自信をもっていい。だけど作曲とボーカルに関してはもう少し謙虚になった方がいい。」日本では細野晴臣という名ベースプレーヤーがいるが、細野も確かポールの手腕を高く評価していた。

また別な動画では、当時、脳腫瘍で闘病していたジョージハリソンをポールが見舞った時のことを話していた。3、4時間ポールとジョージは二人だけで手を握り合いながら昔の思い出を語り合ったそうだ。ビートルズ最後のライブパフォーマンスとなった模様をおさめたドキュメンタリー映画『レット・イット・ビー』(Let It Be)では、ポールは最年少のメンバーであるジョージに対していつも厳しく接している様子が残されている。時には兄のように、そして時には父親のように…。それに反抗し、ポールに対して苛立つ当時のジョージの姿も記録されている。

しかし、内容が何もないビートルズのオマケメンバーみたいなジョージのイメージは、ビートルズ解散後満を持して発表された初の3枚組ソロアルバム「All Things Must Pass」で見事に払拭された。「Here Comes the Sun」や「While My Guitar Gently Weeps」はジョージ作としてつとに有名な曲だけど、このアルバムにはぼくの一番好きなジョージの曲「Run of The Mill」も収録されている。寡黙で気難しく、志も高かったジョージ。そしてあまり知られてないことだが、実は独特のユーモアセンスも持ち合わせていたジョージ。2001年11月29日没。享年58歳。

また、ポールとオノ・ヨーコは長い間不仲が定説化されていた。しかし2013年の米情報誌「ローリング・ストーン」の電子版では「時が癒しを与えてくれた」というポールの発言とともに両者は和解し、亀裂は修復されたようだと報道されている。

さて、ポールのお気楽ミュージシャンイメージは、彼がビートルズ時代からとても愛くるしかっことと無縁ではないと思う。自己主張を前面に押し出そうとした時期には髭もじゃ顔でワイルド感をアピールしたこともあったが、やっぱり愛くるしさが彼の本来の性格に一番フィットしている。さすがに71歳となったポールには皺も年相応に刻まれているので、愛くるしいという言い方にはちょっと無理があるかもしれないが、原型は生来の愛くるしさをとどめていて、はやりそれは素直でシンプルなその性格に相応しい風貌だと思う。

30年、40年。時間の経過というものは人間をどんな風に変えていくのだろう。あの頃いくら目をこらしても見えなかったことが、時を経たら次第に見えてくることがある。またあの頃の自分を俯瞰している今の自分がいるかと思えば、記憶が分断されてしまい、いくら当時の自分を思い出そうとしても叶わないこともある。まったく変わっていない自分がいるかと思えば、すっかり生まれ変わってしまったと思える自分だっている。時間の経過はさまざまな個別的な出来事や記憶を浄化し、変化させたりするけど、病床のジョージと彼を見舞うポールの二人、そして和解したポールとオノ・ヨーコとのツーショットを見ていると、それまで彼らの間に起こった全ての事柄は、つまるところこの「現在」を静かに受け入れるためのプロセスとして存在すればそれでいいのではないかという気がしてくる。どうしてこうなったのかなんて考えない。ただ静かに「現在」を受け入れるだけでいい。最後にぼくの数え切れないポール・フェイバリットナンバーからほんの少しだけ…。

I’ll Follow The Sun

Here There and Everywhere

The Long And Winding Road

Blackbird

Your Mother Should Know

Another Day

Uncle Albert

My Love

(My Love の動画にはリンダとの間に生まれたファッションデザイナー、ステラ・マッカートニーとおぼしき娘とのスナップもたくさん掲載されている)

往きと還り・人生はブーメラン

大学がフリーペーパーを出すなんて、時代も変わったものだと思う。この大学の校内にはマクドナルドもあるし、FM放送局だってある。いまや教育機関は立派な商的活動拠点ともなっている。全国からさまざまな分野の教師が集い、彼らに学ぼうとする学生も集まり、スポーツ施設が次々と増設されれば界隈には活気も生まれてくる。こうして大学を核としたキャンパスタウンが次第に形成されてくる。

上はそのフリーペーパー「BLUE STAR MAGAZINE」カバー。季刊でこれまで4号発行されている。アートディレクションは、このブログの「2007.6.14」で紹介した鈴木昌尚(まさなお)くん。仲間の編集者らとともに1年がかりで大学にプレゼンして、やっと実現化にこぎつけたのだそうだ。

亡き父親の跡を引き継いだ家業の桃栽培農園を経営するかたわら、デザインへの情熱をずっと絶やすことのなかった彼はやっとこのフリーペーパーの発刊でひとつの目標を叶えた。いつもは俯きがちなのに、律儀にも創刊号を携えて報告にやってきた鈴木くんは、心なしかちょっと誇らしげな顔をしていた。

これまでうんざりするくらいやってきたから、やりたくないことはもう一切しない。これからは、やりたいことだけしかやらないんです。この時代には到底不可能とも思えるこんなことを、夢や願望でなく、強い意志をもって実現しようとしている彼はとても逞しくみえた。そこにはもう、ボスコで毎日ぼくに叱られていた頃の彼はいなかった。心の奥にどんなに小さくてもいいから、絶やすことなく情熱の熾火を灯してさえいれば、人は寒々しく年をとらないで済むのかもしれない。 いつまでも自分がいなければ、なんてのは年長者の思い上がりにすぎなくて、いなけりゃいないできちんと、続く世代によって新しい道が敷かれていくもの。

「近頃の若者ときたら」とは、ずっとくり返されてきた常套句。

「子供叱るな来た道だもの」、「年寄り笑うな行く道だ物もの」。これはお定まりの慣用句。

どうやら人間、年取れば賢くなるというものでもなさそうだ。ときには年長者の方が傍若無人ぶりを発揮する光景に出会ったりもする。人格の凸凹は世代の別なく、等しく分布するということか。

それにしても、若者の活躍ぶりはいつだって清々しい。例えば今年の「ローザンヌ国際バレエコンクール」で1位、2位、6位と活躍が際立った日本人の若いダンサーたち。それぞれは若干17歳、15歳、18歳。

こんな34歳のベンチャー社長もいる。「人工流れ星」の事業家を目指す「ALE」代表の岡島礼奈さん。子供の頃に読んだ相対性理論の漫画で興味を持ち、東大の天文学科へ。ITベンチャーを起こしながら博士号を取得。その後、打ち上げた人工衛星から玉を放出させて人工の流れ星を作る現在の会社を起ち上げた。衛星には玉を1000個積めるので、流れ星ひとつ100万円なら採算がとれるのだそうだ。夢は見続けているだけなら、ただの夢。実現してこそ本物の夢に一歩近づくことになる。

2005年に韓国で女優デビューした29歳の杉野希妃(すぎのきき)さんも疾駆する若者の一人。朝日「on saturday be」に紹介されていた。女優、映画プロデューサー、監督の三足の草鞋を履くバイタリティーの塊のような女子。20代にして9度もロッテルダム国際映画祭の審査員として招かれている彼女の最新作「ほとりの朔子(さくこ)」は、昨年、フランスのナント三大陸映画祭で最高賞である「金の気球賞」を受賞している。 彼女は「自分のことを自分が一番知っているわけではない」と自作の登場者に語らせているように、「世界中の全員が、はざまで生きている」と社会性を織り込みながら、しっかりと世界の多様性を見据えている。その原点は広島にあった。被爆者の祖母をもつ彼女。なぜ映画をつくるのかという問いかけには「細々とでも平和な世の中をつくりたいから」。生き方のベースとなっているのは一貫して「平和」。「世界にはすごい人がいっぱい。私なんてまだまだミトコンドリアみたいなもの」と、どこまでも謙虚、しかもどこまでも図太い。

大人は若者のためによりよい社会の仕組み作りをしなくてはならないとか、いろいろ提言されているけれど、ぼくは、いつだってバトンはきちんと繋がれていくんだから「来た道」のことなんか案ずることは何もないと思っている。それよりも「行く道」のことを考えた方がいい。山だって登ったらあとは下りるしか仕方ないわけで、無数ある下山道からどれを選び取るのかと悩むことこそ必要だと思うのだ。

朝日「異才面談」コラムで小説家の童門冬二さんが「ふてくされるなよ、50代」と人事の春、悲喜こもごもの季節に際して壮年の心得を説いていた。人間50年も生きてきたら、なにがしかの学びの種はあるものだから、ここで一度人生の棚卸しをしながら客観的に自分を見つめ直す時期としたらいいという。

史実に目をやれば、戦国の名将と謳われた武田信玄は息子である勝頼を『不肖の2代目』と軽んじたために、結局、勝頼はやけくそになって父親の偉勲をみんなひっくり返してしまった。名将も2代目養成という点では、信玄は愚将であったという指摘。

翻って第二の人生をうまく生きた例として、測量家として歴史にその名を刻んだ伊能忠敬の例をあげる。伊能家に婿養子となった忠敬は、名家伊能家の財政再建に尽力し、その復興を見事に成し遂げたのちは50歳で隠居して本当にやりたかった天文学を学び始め、そこを第二の人生の出発点とした。 現役時代にはやるべきことをやりきり、隠居後の自由を確保した、後顧に憂いのない素晴らしい「行く道」を歩んだ例である。

しかし、ぼくはこのコラムを読みながら、まったく別な人物のことを考えていた。フランス人でポスト印象派の画家、ウジェーヌ・アンリ・ポール・ゴーギャンのことだ。証券会社の社員として、そしてごく普通の勤め人として5人の子供にも恵まれ、趣味で絵を描いていたゴーギャンは、ある日安定したこれまでの生活をすべて捨てて画業に専心する決意をする。伊能忠敬とはだいぶ異にする突然の転身ではあるが、測量家より美術家の心理の方がぼくには近しく感じられる。

この画家をモデルにしたといわれるサマセット・モームの小説『月と六ペンス』(The Moon and Sixpence)を若い頃読んだぼくは、幾つになっても心の熾火さえあれば、何かがはじまる可能性は決して閉ざされることはないんだと記憶した。たとえ広々とは決していえなくとも、深々とした第二の人生に連なるその道は、希望の道としなくてはならない。そうなるはずだったゴーギャンの道は、結果的に貧困と絶望、病苦といった茨の道となってしまったのだが…。

『月と六ペンス』は、安定した生活を捨てて、死後に名声を得た画家の生涯を友人の一人称という視点で書かれている。ただ、実際のゴーギャンとの相違点も指摘されている。そもそもノンフィクションでなく小説なんだから別にそれは構わないだろうと思うのだが。松岡正剛は千夜千冊で、イギリス諜報機関のメンバーだったサマセット・モームがスコットランドのサナトリウムで静養中に書き上げた本書についてこんな風に語っている。

「男が女に愛想をつかす理由」や「女が変わった男に惹かれる理由」、さもなくば「男が女にすがる理由」に興味があるならこの『月と六ペンス』を読んでみるべきだ。この小説にはそのすべてが活写されている。「月」は幻想を、「六ペンス」は現実をあらわしているらしい。 月と六ペンスが交差するのは、二つの人生の単なる接点なのか、はたまた分岐点なのだろうか。このままでは終わりたくないという漠然とした想いが、ある日突然わきおこり、気づくとその「来た道」は「行く道」となっている。「往(い)き」と「還(かえ)り」の交点がここにある。

親鸞の言う「人間には往(い)きと還(かえ)りがあるこの考え方には一切曖昧さがない、とは吉本隆明さんの言葉。(“往相・還相回向”)つまり「往き」の時には、自分のなすべきことをするために脇目もふらずに歩みを進めたらいい。しかし、それを終えて帰ってくる「還り」には、すべてを包括して処理に徹して生きるべきだと。

「往き」の道中だってもちろん一筋縄ではいかない。幻想と現実、意識と無意識、言語と非言語、あるいは裏と表。この決して交じり合わない二つの頂には、互いに頼りない橋がかかるだけ。人間はみな、震える橋上でこうした二項対立を抱えながら生きている。そこで両者の折り合いをどうつけるのか。 精神分析家のきたやまおさむは、世界から拒否され姿を消す「夕鶴」の「つう」に、自死したザ・フォーク・クルセダーズ(The Folk Crusaders)の畏友・加藤和彦の悲劇を思い、重ね合わせる。人間には「本音を言葉で吐き出せる場所や、そのための人との関係」が必要で、そうすればもう少し楽に生きられるはずだし、言葉は生きる支えになると。 「かつては、裏町とか裏通りといった存在が、本音を受け止める場所として機能していたが、社会の様々な場面で裏が整理され、すべてが表になってしまった。“うら”とは本来、古語で“心”を意味します。裏の喪失が、現代人を苦しめているのです」(2月8日「逆風満帆」より)

「往き」は、裏町と言葉を支えに、こうした二項対立に折り合いをつけながら後顧に憂いのない区切りをつけることを目指すべし。そして第二の人生の起点にさしかかれば、心の熾火が照らし出す「還り」に向かってその一歩を踏み出していく。なるほど、こうしてみると、なにやら人生はブーメランにも見えてくる。「往き」と「還り」をどんな形で描くのか。空に向かって放ったブーメラン。そこに託した二つの人生は、一体どんな軌跡を描いてみせてくれるのだろうか。

大瀧

一番上の写真は、昨年末に制作した中央公論新社の文庫本カバーに使用したデザイン素材。ハンガリーの民族音楽研究家でもある作曲家、バルトーク・ベーラが1908年に行ったハンガリー民俗音楽採集時の記録写真である。バルトークは1906年から仲間の研究者らと共にハンガリー各地の農民音楽の採集を始め、その後発表された彼の作品には、これら民謡採集の影響がはっきりと表れているという。写真の中央やや左寄りに見える百合の花の形をした装置が集音器。これでハンガリー各地の多くの人々の歌い声を録音したのだろう。

ずっと永いこと人間にとっての音楽はライブ・サウンドで、そこに立ち会った者だけが、音楽のもたらす歓びを享受できるのだった。しかし録音装置の発明によって、音楽を聴くことの意味はまったく変わってしまった。ライブだけに限定されることなく、この装置の登場によって、いつでも、どこでも、そして誰でも音楽の試聴が可能となり、そこに初めて「音楽を編集する」という概念が生み出されることになる。編集された音楽はさまざまに変容しながら、現代に至るまで、音楽の在り方はめまぐるしい変貌をとげてきた。

世界で初めて登場した録音機は、1877年にトーマス・エジソンが作った円筒式蓄音機だとされている。(収録曲は「メリーさんの羊=Mary had a little lamb)しかし実はそれより17年ほど前に録音された歌声があったのだという海外ニュースがLifener Netで掲載されていた。

録音してもそれが再生されなければ、聴くことは叶わない。フランス人のエドゥアール=レオン・スコット・ド・マルタンヴィルが発明したフォノトグラフは、音を記憶する装置としては最古のものであったが、当時の技術では記録した波形を音として再生することができなかった。この最古の波形を復元したのは、アメリカ・カリフォルニア州のThe Lawrence Berkeley National Laboratoryの科学者たちだった。

最古の波形とは1860年4月9日にフォノトグラフで記録された「Au Clair de la Lune(月の光に)」と題された自国の民謡を歌うフランス人女性の歌声。フランスのサイトAnecdote du Jourでは、フランス科学アカデミーが認定したこの「人類最古の録音」が公開されている。再生されるのはわずか10秒。ノイズの様な音だが、これがまぎれもない世界最古の録音された音源だ。(このページ最上部にある▲をクリックすると試聴できる)実に160年間眠り続けていた歌声が、2008年にやっとその封印が解かれることとなった。

話を写真に戻そう。このスナップでぼくが特に興味を引かれたのが、集音器の向かって右に立ち、こちら側を見つめる少女だった。(上から二番目がその拡大部分)足元を見ると彼女は何と裸足ではないか。その横に並ぶ二人の若き女性も同様に裸足だ。当時のハンガリーでは大人にならないと靴を履くことは許されなかったのだろうか。それに撮影者に向けられているこの子らの眼は、何かに怯えているように見えなくもない。ぼくは4歳の時に生まれて初めて写真を撮られてベソをかいてた自分の顔を思い出してしまった。未知の道具に対して注がれる、好奇心と怯えがない交ぜとなったまなざし。この1枚の写真には、現在に近未来の楔が打ち込まれている光景がはっきりと記録されている。

さて、古今東西、音楽家の中にはバルトークのような研究者肌の人物が少なくない。ぼくの小さな収蔵庫からも、ライ・クーダーや大瀧詠一などのミュージシャンがすぐに思い浮かぶ。

ライ・クーダーはロック、ブルース、ワールドミュージック、R&B、テクス・メクス、カントリー、ゴスペル、ジャズと広いジャンルにまたがって、いわゆるルーツミュージックを発掘し、自身の作品にも蓄積された造詣を存分に投影してきた。彼は極東の沖縄民謡にまでその触手を延ばし、喜納昌吉&チャンプルーズのアルバムにも参加している。また、コンパイ・セグンドらキューバのミュージシャンたちと共同制作したヒットアルバム『Buena Vista Social Club』は欧米を中心に高い評価を受けた。世界各地の民族音楽とかかわり続け、その「起源」を体現する、現在も活動中の貴重な米人 音楽家の一人。

もう一人の大瀧詠一は残念ながら、昨年末の12月30日に65歳で急逝してしまった。突然の死がもたらした音楽関係者への喪失感は決して小さくない。いうまでもなく彼は「はっぴいえんど」の元メンバーとして、そしてソロになってから設立したプライベートレーベル「ナイアガラ」などの活動で知られている。その他、『A LONG VACATION』(1982年)のミリオンヒット、三ツ矢サイダーのCMソング、そして多くのカバーを生み出した代表作「夢で逢えたら」の作者として、また松田聖子、小泉今日子らへの楽曲提供などでつとに有名なミュージシャン。加えて勉強家としての側面も忘れることはできない。それに関してはウィキペディアで以下のように紹介されている。

*

諸芸能を始めとした様々な分野についての深い見識を持ち、交友関係が広いことでも有名である。自身は音楽の系譜についての勉強をライフワークとしているが(『分母分子論』『ポップス伝』のように紙上・ラジオ上でその成果を垣間みることができる)、音楽のみにとどまらず広い分野にまで“関連性”を基底に置いて研究していることが「勉強家」と称するゆえんである。大瀧と同様に、日本の大衆音楽を研究しているミュージシャンに近田春夫がいるが、近田が多数の著書を発表しているのに対し、大瀧はラジオ放送をメインの発表の場としている。

*

はっぴいえんどの盟友、松本隆が自身のTwitterで「北へ還る十二月の旅人よ」と題し、大瀧にこのような追悼の辞を捧げていた。

*

今日、ほんものの十二月の旅人になってしまった君を見送ってきました。 ぼくと細野さんと茂の三人で棺を支えて。 持ち方が緩いとか甘いなとか、ニヤッとしながら叱らないでください。 眠るような顔のそばに花を置きながら、 ぼくの言葉と君の旋律は、こうして毛細血管でつながってると思いました。 だから片方が肉体を失えば、残された方は心臓を素手でもぎ取られた気がします。 北へ還る十二月の旅人よ。ぼくらが灰になって消滅しても、残した作品たちは永遠に不死だね。 なぜ謎のように「十二月」という単語が詩の中にでてくるのか、やっとわかったよ。 苦く美しい青春をありがとう。(1月4日)

*

岩手県生まれの大瀧には、終生東北人としての分厚い闇を、眩いばかりの光に内在させていた印象が強い。不慮の死は、自宅で家族と夕食後にデザートの林檎を食べていて倒れ、救急搬送されたというとても象徴的な報道だった。これがみかんだったらやっぱり、らしくない。やはり淡い孤独のなかに硬質な甘さをたたえる林檎こそ、彼の最後にふさわしい。 生い立ちを読むと、小学生の頃からポップスフリークで、その後も吸収対象のエルヴィス・プレスリーやビーチ・ボーイズ、小林旭や三橋美智也やクレージーキャッツの植木らを同時期に聴いていたというから、その無節操ぶりに驚かされる。また、岩手県立花巻北高等学校へ入学後、下宿暮らしを始めたものの、授業料を全部レコードにつぎ込んでしまい1年で退学させられたという逸話にも笑ってしまう。高校生時代に初めて組んだバンドで、本来はコミックバンドをやりたかったというのも何とも彼らしいコメント。多才な大瀧には多羅尾伴内、笛吹銅次、多幸福、南部半九郎、イーハトヴ・田五三九といった別名があり、そのお茶目感覚はすでにこの時期から育まれていたらしい。

ところで、亡くなる3ヶ月ほど前の2013年9月20日に「FM坂崎Kトラ」のゲストとして出演した大瀧をアルフィーの坂崎幸之助がインタビューしている様子がYouTubeにアップされていて、大瀧のそのとぼけたキャラクターぶりについ聞き入ってしまった。(1時間ちょっとの長尺物)

生い立ちで紹介されていた「小岩の製鉄会社に就職するも、出社約20日、在籍期間3ヶ月で退職。その数日前、船橋ヘルスセンターで会社の慰安会があり、余興でビートルズの「ガール」をアカペラで歌ったところ、上司から「うん、キミはこういう所にいるべき人間ではない」と諭されたという。」という逸話はこの番組でもふれられていた。そこで大瀧詠一が、今日9月20日は、実は「はっぴーえんど」が解散して40年目の命日なんだと話しはじめ、つぎは俺の命日になったりしてと冗談かましていたが、今となっては笑えない。

終盤近くで二人は、坂崎幸之助が歌うフォークルの「花のかおりに」(北山修:詩、故・加藤和彦:曲)のカバーを聴いてしんみり。改めて聴きなおすと、すでに今は亡き加藤和彦と大瀧両氏の残像が重なり合ってきて、ぼくも何だかしんみりしてしまった。ともあれ、大瀧詠一はその研究者精神を最晩年まで東北人らしい実直さで貫き通した希有のミュージシャンだった。

さて音楽界に限らず、こうしたタイプの人物は様々なジャンルに点在していると考えられる。そもそも、研究者肌の人間は、往々にしてメカニズムに興味を示す傾向が強い。彼らはそこにはかならず何らかの法則が隠されているはずだと、現象の背後に普遍性を見出そうとする。そして、いまだ誰にも解明されていない謎に向かって情熱を傾ける普遍性探索の旅人たちだ。

片や表現者肌の人間は、形をもたないもの、見えないものとの一体化を目指す。形を成さないものを認識する能力に長けている彼らは、普遍性とは発見するものでなく、一体化するものなのだと直感しているかのようだ。

実をいえば人はみな、多かれ少なかれこの二面性をあわせ持っている。メカニズムとスピリチュアルは人間にとって隣人同士なのだ。メカニズムを解明したとしても、それで心が満たされるわけでもなく、心が満たされたと感じても世界を解明してみたいという欲求が消えてしまうことはない。この中間地点で行きつ戻りつしているのが人間というものなのかも知れないと思ったりもする。

「研究と表現」、「論理と感性」、「普遍性と個別性」あるいは「男と女」と言ったっていい。 古代からこの二つの気質を包摂する人間の頭脳構造は全く変わってないが、日頃ぼくらはそれらをさほど意識することなく使い分けている。 それなのに、この対照的な「研究」と「表現」を見事に両立させているバルトークやライ・クーダー、そして大瀧詠一らの純度の高さといったらどうだろう。なぜそんなことが可能になるのか。

これはぼくの拙い仮説にすぎないのだが、彼らは「表現」をモノローグ(Monologue)で完結させてはならないと考えていて、むしろ誠実な「表現」行為というものは、普遍性と個別性が相互に理解を深めながら、共感や意識、あるいは行動の変化を引き出し合う、真に創造的なコミュニケーションのあり方として、モノローグの対義語となるダイアローグ(dialogue)を目指すべきだと考えているからなのではないだろうか。このように直感する人物であれば、必然的に彼らのような生き方を選択するはずである。そういえば、オランダにはフェルメールのように科学する眼をもった画家もいた。人間の脳に備わったエンジンとモーターのようなこのハイブリッド構造は、その絶妙なセッティングによって、如何ようにもその能力を発揮してくれる優れものなのだ。それはまさに創造の源。それが無ければ、人間はこれほど無数の耳、無数の眼、そして無数の言葉を生み出すことはなかっただろう。ところで、このブログのシリーズタイトルはMonologue。ぼくのdialogueへの道はまだ遙か彼方にあるようだ。

各界の未来研究員たち

世界各地でMillennium=ミレニアム(千年紀)という言葉が飛び交った西暦2000年の3千年紀スタートから、早いものでもう14年が経ってしまった。その時、2014年は近未来と言えなくもないほど先の事だったはずなのに、気づくとぼくらはもうその近未来に生きている。

ところで未来についてぼんやりと考えるとき、人は空や天井を見上げるような姿勢をとることが多い。俯いて考えるとき、未来という言葉は似合わない。むしろ行く末と言った方がしっくりくるわけで、どうやら人は未来という言葉の中に何かしら明るい兆しを含ませようと願うものらしい。

インテル(Intel)やグーグル(Google)には「未来研究員(フューチャリスト)」というスタッフがいるそうだ。そこで彼らが活用する技法は、SFプロトタイピングと呼ばれている。

〈SFプロトタイピングとは、インテル社の製品開発を支える未来予測手法であり、それこそハリウッドのSF映画のような世界を参考にして、一種のゲーム感覚で、ありありと未来の生活の姿を思い描き、その中で普通に使われている製品、テクノロジー、社会問題を通じて、人間にどのような変化や影響を及ぼすのかを考える思考実験と位置付けている。それこそ短編のSF小説を書き上げてしまう事例もある。(The Liberty Webより)〉

たしかに数十年前に発表されたSF作品のいくつかのビジョンはすでに現実のものとなっているわけで、この未来研究員、要するにSF作家たちの想像力を活用しながら近い未来を想像し、その世界で求められるであろう技術や製品を先駆けて開発してしまおうという企業戦略が生み出した新しい職種ということになる。でもどこかしら「先んずれば人を制す」で、誰よりも早く時代のニーズを先取りして成功を収めようとする、競争社会の世知辛さも感じてしまう。(グローバル企業の旗手Intel、Googleなんだから、それは当たり前の話でもあるのだけれど)

しかし、実は近未来はすでに着々と現実のものとなりつつあるようだ。例えばアマゾンで実用化を模索しているのが「オクトコプター(8つのプロペラの小型無人機)」による配達サービス「Amazon Prime Air(アマゾンプライムエアー)」。(公開されているコンセプト動画を見るとアマゾンが何考えているか一目瞭然だ)半径16kmの範囲内でGPS(全地球測位システム)を使い、アマゾンで取り扱う86%にあたる約2.3kgまでの商品をピンポイントで届けてしまおうという計画。一戸建てならまだしも、マンションはどうするの?とか、何万もの無人機が空を行き交っている光景を想像するだけでぞっとするとか、一般の人々の反応はいたって冷ややかなようだ。それに新聞配達や運送業といった職種を圧迫したり、それに代わる雇用が新たに生み出されるようにも思えない。アマゾンだけでなく、アメリカの宅配ピザ大手「ドミノ・ピザ」も無人機で空から宅配する実験動画をユーチューブ上で公開したり、同じくアメリカの物流大手「UPS」や欧州の物流大手ドイツポストDHLも無人機による配送テストや研究を進めていて、10年以内にこうした宅配サービスの市場規模は82億ドル(約8400億円)に拡大するというアメリカ調査会社の予測もあるそうだ。

ただ懸念されるのは、この技術の転用についてだ。ちょっと想像力働かせれば、オクトコプターは配達だけでなく、パパラッチよろしく個人の敷地に潜入して密かに写真を撮影したり、無人機による爆弾テロにだって利用できそうな技術であることはすぐに思いつく。この連想の背景にはいうまでもなく、アフガニスタンやパキスタンで多くの無実の市民を殺害しているアメリカの武装無人機の存在がある。人が直接人を傷つけるのでなく、そこに無人機やロボットを介在させることで、自身への危険を回避しながら目的を達成することへの嫌悪感が人々の心理の底に根強く横たわっている。卑怯者への嫌悪感とロボット恐怖症は表裏一体。まったくロボットに罪はないのだし、コラムニストのモーリーン・ダウドがUSAトゥデー紙から引用している以下のような平和的事例なら、それはそれで「勝手にしたらいい」とは思うのだが。

「すでにあらゆる企業が規制をかいくぐって無人機を利用している。不動産関係者は豪華な物件をビデオ撮影し、カメラマンはハワイのサーファーたちの映像を集め、西部の農家は自分の土地を監視し、カリフォルニアのワイン醸造業者はブドウの熟成具合を確認している。」そしてこのように結ばれている。 「ロボット恐怖症の人たちがすぐに商品を受け取れる方法がある。店に買いに行けばいいのだ」(朝日新聞のコラム「The New York Timesから」より)

その通り。待つのではなく行動すればいいのだ。セブンイレブンの鈴木会長は、今後の企業戦略としてネットビジネスを加速させると発言している。自社の確立しつつある店舗網を利用して、ネット注文した商品を最寄りのショップで受け取れるようにする。この手法なら他社の追従を許すことなく、アマゾン、ヤフーや楽天に対抗できるとの計算だ。技術の是非は結局、使い手次第。どこまでいっても人間の問題ということになる。

ところでSFといえば、昔ぼくはハヤカワ文庫などのSF小説ばかり読みあさっていた時期があった。面白いもので作家もタイプによって、同じSF 小説といってもその作風は大きく異なってくる。映画化もされた「日本沈没」の小松左京はさしずめ社会派の代表格。また、軽妙かつエスプリの効いた作風で、ショートショートの神様と呼ばれた星新一は、先日故人となってしまったセゾングループを率いた堤清二(辻井喬)同様、上場企業(星製薬)経営者としての顔も持つめずらしいSF作家として記憶されている。スラップスティックの大家、筒井康隆は現役の最も著名なSF 作家であろう。冒険物やサスペンス&ミステリーなら、日本SF第二世代の田中光二や山田正紀らがいる。劇画のようなSFなら、やっぱりウルフガイ・シリーズの平井和正。彼は漫画「エイトマン」の原作者でもある。しかしなんといっても印象深い作家は半村良だった。

30近い職業を転々とした後、作家デビューした半村良の作品には、松本清張に連なる深い人間観察から生み出された作品が少なくない。『石の血脈』などで「伝奇SF小説」と呼ばれるジャンルを開拓した半村だが、人情小説や風俗小説などにもその才能を存分に発揮した。バーテンダーの経験もある半村は、新宿裏通りにあるルヰというバーのバーテンダー、仙田を登場させ、『雨やどり(現在は集英社文庫)』を含む8つの短編に、彼を軸とした人間模様を情感豊かに描いてみせた。この『雨やどり』はSF作家としては初めて直木賞も受賞している。ファンの中にはSF作品に与えられたものでなかったことを惜しむ声もあったが、文春文庫の解説で長部日出雄が指摘しているように、連作の底に流れているのはやはりSF的な発想と構造であったという見方もできそうだ。それはこのような指摘であった。

「…若い頃は面白くないバーテンだと言われ、派手な男に先を越されて下積みが長かった。しかし、その分じっと他人の人生の流れを見守っているような所があって、作家とか芸人とか、或いは平凡なサラリーマンでも何かひとすねしたような性分の客には、仙ちゃん仙ちゃんと言って可愛がられたものである。(『かえり唄』)

…いつの間にか、仙田も昔に戻り切っていた。顔のまん中で三組ほどの客を監視し、両眼の隅でもう一組ずつとらえている。だから目玉は動かない。緊張しなければできない芸当であった。仙田は背骨をしゃんと伸ばし、どこを見ているのか判らない目付きで、次々と命令を発していた。(『昔ごっこ』)

そのような視線、あるいは目配り心配りに、客がどのように映っていたのかは、『おさせ伝説』の一部に活写されている。不遇な実力者、情報通、性技の達人、駄洒落好きの三枚目……など、それぞれ自分の好みの役柄を演じている客たち—。バーで働く女の人や男のなかには、自分のほうが役者になっている感じの人も時折いるけれども、仙田はつねに裏方の眼で、脚光を浴びている客や女の人たちを見て来たのである。

こういうと、いかにも仙田が作者の分身であるかのようにおもわれるかも知れないが、そうした常識的な見方をも、最後の『愚者の街』において、作者はくるりと引繰り返してしまう。この作品には「あきらかに作者自身をおもわせる駒井啓介という作家が出て来て、「一見してバーの男と判る蝶タイの男」を、高校時代の友達に「こいつはこの近くで壺という店をやっている仙田だ。よく俺の小説に出てもらっている」と紹介し、またその友達に向かって、次のような言葉も口にしている。

「お前らのいる世界では、行方不明者はよくないしるしだろうが、こっち側ではいいことなのさ。うまく行ってれば音信不通さ。それでいいんだ」

そういわれているこの作品の語り手の「私」は、早稲田を出て証券会社に勤めている、つまり一般の読者からするなら、自分たちとおなじカウンターの「こっち側」の人間であって、喋っている駒井のほうが「あっち側」の人間ということになる。作者は連作という形式を生かし、語り手の視点をカウンターという境界線で区切られているこちら側やあちら側へ移動させることによって、日常的な話を非日常的な物語に変えたり、非日常的な物語を日常的な現実と感じさせたりする転換の妙を生み出しているのである。〈中略〉そして読者は、この連作集を読み返すたびに、視点の転換による新しい発見に気がつき、やがて「あちら側」からも自分たちのいる「こちら側」の世界を見ることのできる、想像力の豊かな、すなわちはやさしくはあっても甘くはない、人生の苦さと辛さを知った人間通への道に導かれる筈である。(文春文庫『雨やどり』296〜298頁)ここで語られる「人間通」とはいったいどのようなものなのか。

「落語家を例に引いて話を始めたのは、作者が書いているあいだ新派の芝居を作っているつもりだったというこのシリーズが、わたしには落語の人情噺のようにおもわれたからで、最初の作品の『おさせ伝説』を雑誌で読んだときの印象は、いまも新鮮であり、読み始めて、まず感じられたのは、作者が並々ならぬ人間通である、ということだった。かりに一言でいうなら、これは人間通の小説であって、作者のSFあるいは伝奇ロマンに縦横無尽に展開される百科全書的博学は、つとに有名ではあるけれども、たとえばバーにおいては、下手なピアニストほどキーを強く叩く傾向がある。駆けだしだと、客の会話や笑い声に負けまいとして、余計強く弾く。それに、ピアノだと酔った客がすぐに手をだすが、エレクトーンだとどういうわけか触れようとしない。だからピアノよりは会話の邪魔にならず、客がネコフンジャッタをやりにくいエレクトーンに変えたのだった。……というような、おそらくどんな本を探しても出ていない知識を与えてくれる小説家は、たぶん半村良のほかにはいない筈であり、しかもこの一節からは、酒場の賑わいと紫煙のなかで、懸命に鍵盤を叩いている駆けだしのピアニストの横顔や、人差指一本でネコフンジャッタを頼りなくつついている酔客の姿など、ユーモアや皮肉やペーソスや実にさまざまな感慨を抱かせる光景が、鮮明に浮かび上がって来るのである。同上292〜293頁)

かように、SF小説と一口に言っても、そのフィールドは幅広く、奥深い。私小説でもなく、ノンフィクションでもないSF小説。そもそもSFとして普及するまで日本では、これらジャンルは「空想科学小説」「幻想科学小説」「未来科学小説」などと呼ばれていた。海外では、SFは科学小説ばかりではないという見解から、サイエンス・フィクションでなくサイエンティフィクション〔Scientifiction, Scientific+Fiction〕と呼ぶべきだという主張すらある。事実、前述した作家たちも、科学物、空想物、幻想物、未来物、冒険物などと分類することだってできそうなほど多彩である。共通しているのは「ちょっとありそうもないことが描かれていること」。逆に言えば「あったらすごく面白そうなことなのに、それを説明したり証明することはとても困難だからSFとして表現してしまえ」という人々が積み上げてきた表現領域ということになりそうだ。

「サイエンス・フィクション」の命名者は世界初のSF雑誌『アメージング・ストーリーズ (Amazing Stories) 』の初代編集長ヒューゴー・ガーンズバックであるといわれている。しかし、よく考えてみるとサイエンス・フィクションはアメージング・ストーリーズ と同義なのではという気もしてくる。amazing。つまり、あきれるような…、 驚くべき…、すばらしい…、大した…、 びっくりするような…、 めざましい…、 感心するような…、 見事な…、 不思議な…物語というわけだ。これこそSF精神そのものではないか。固定化された思考や見慣れた風景に抗うように、その狭間から突然出現してくる新生児たち。さまざまな息苦しい制約から放たれて、存分に空想力を発揮しながら未来に思いを馳せると、人々が胸躍らせるようなアメージングな物語が生まれてくる。そこに潜んでいるものは、将来利益を生み出しそうな技術のヒントなどだけではない。無益な、しかしあきれるような人間の自在な空想力こそ、実は未来へと歩みを進める轍となっていたのではないだろうか。願わくばそこには、決して「行く末」などではない、何かしら明るい兆しが差し込まれていてほしいものだ。今も黄ばんだ本を開くと、新宿の裏通りにひっそりと営業しているバーが現れる。そして「不思議な…」のスツールの横には、いつだって「すばらしい…」がちょこんと腰掛けている。だから、SFの世界に背を押されてきたぼくは、SF作家と呼ばれるすべての作者が「amazing未来研究員」なのだと思っている。