永遠の未完〈アルチュール・ランボオ〉

多くの人は『ランボー』といえば即座にシルヴェスター・スタローン主演のアクション映画のシリーズを思い浮かべるかもしれない。しかし、中にはぼくのように、青春期に焼き付いた記憶が甦り、19世紀フランスの詩人、アルチュル・ランボオだ!と応える人もいるのではないだろうか。出会いは10代の後半。耽読したというほどではなかったものの、父の書斎で発見して譲り受けた2冊と、小遣いで購入した『世界の詩集6 ランボー詩集(金子光晴訳)』の計3冊を交互に夢中になって読みふけった一時期があった。『世界の詩集6 ランボー詩集』は角川書店・昭和42年初版。巻末には芥川比呂志、朗読による『いちばん高い塔の歌』のソノシートが付いていて、金子光晴や串田孫一らも監修していたのになんとなく物足りなさを感じてしまっていた。しかし、書斎にあった2冊は思い出深い。すでに酸化で黄ばみ、表紙は見当たらず、綴じも解れてボロボロになっているから、開くと細かな紙片が膝元に落ちてくるような古書だが、どうしても処分することができずに今も手元に残っている。共に初版本で、小林秀雄訳の『アルチュル・ランボオ 地獄の季節』(白水社)は昭和5年10月発刊。もう1冊は中原中也訳の『ランボオ詩集』(野田書房)。奥付はないのだが、中也の後記には昭和12年8月21日とある。そして、その2冊、どちらの訳も甲乙つけがたい。

当然のことながら、文学作品は原作者の母国語で創作されるから、その言葉の背後にある文化や独特のニュアンス、そして(とくに詩は)言語の音感や韻を踏むことによって醸し出されるリズムも作品を構成する重要な要素となる。10代のぼくも、オリジナルをダイレクトには味わえない翻訳には限界があるのだろうと直感していた。海外の書物を味わうということには、まるで手袋をして痒いところを掻くようなもどかしさがつきまとうことは避けられないことだと…。だからこそ、異国の読者たちには原作者の表現したエッセンスを損なうことなく、異なる言語で再構築する翻訳というジャンルが生み出されてきたわけで、誰が翻訳したのかということはその作品を味わう上でとても重要なこととなるはずだ。その意味で、立場こそ違うが評論家の小林秀雄と詩人である中原中也による(昭和初期の古めかしい言葉使いではあるものの)良質な翻訳を通じてランボオと出会えたことは、ぼくにとって幸運な出来事だったと思う。

アルチュール・ランボオ(1854.10.20〜1891.10.9)はフランスの東北方ベルギー境に近いシャルル・ヴィルに生まれ、わずか37歳で没したのは日本の年代にすると明治24年のことだった。しかし、彼の芸術家としての生涯はさらに短命で、20歳前には早くも終焉をむかえ、そこを境に彼の人生は「断絶」「反転」「再生」などいかなる言葉でも説明のつかない軌跡を描く。詩作を捨て去ったランボオはヨーロッパ各地の放浪を経て、商人としてアフリカ奥地へと旅立って様々な障害に立ち向かい、そして力尽きた。小林秀雄は『地獄の季節』の序文でその登場をこのように記している。

*

この学星が、不可思議な人間厭嫌の光芒を放ってフランス文學の大空を掠めたのは、1870年より73年まで、15歳にして、既に天才の表現を獲得してより18歳にして、自躯らその美神を絞殺するに至るまで、僅かに3年の期間である。この間に、彼の怪物的早熟性が残した處(2500行の詩とほぼ同数の散文詩に過ぎない)が、今日19世紀フランスの詞華集に、無類の寶玉を與へてゐる事を思ふ時、ランボオの出現と消失とは恐らくあらゆる國々、あらゆる世紀を通じて文學史上の奇蹟的現象である。

*

ランボオに強く感銘を受けた人も、まったく読んだことのない人も様々だろうが、その作品はこのブログなどで到底紹介しきれるものではない。ただ、10代後期のぼくがランボオに惹かれたのは、その詩から放射される(神を神殿から曳きずりおろすような)凶暴なまでに純粋な試みと、なによりその作者が自分と同年齢の若者であったことによる。加えて、その後の20年におよぶ彼の人生との対比も比類のないものであったからである。

瞬く間に駆け抜けたランボオ最晩年の作品『地獄の季節』は、それまでの定型の詩の形式を打ち破って奔流する詩想を書きとめた散文詩だが、直訳すると「地獄に於けるある季節」。その「地獄」とは単なる文学青年の地獄であり、ランボオにとっての文学とは文学青年の事業であった、と小林は書いている。この原稿をランボオは母親から金を貰い、ブラッセルのPoot商會という出版社に1873年10月に持ち込んだものの、途中ですっかり嫌気がさしてしまい、文学生活を放棄した証しに手元の原稿や写しなどをすべて暖炉に投げ入れて焼却してしまう。しかし幸運なことに印刷屋に金を払わなかったため、先方が出版用原稿を渡してくれなかった。おかげで、のちにこの原稿は本屋の倉から発見され、初版なるものが完全に残ることとなった。小林秀雄は、1972年の春からおよそ1年間、ブラッセル、ロンドン、シャルルヴィルなど放浪の中で書かれたこれらの散文は、詩より遙かに重要で、また見事であると記している。

ランボオと運命を交差させた詩人がいた。天性の叙情詩人であったポール・ヴェルレーヌは17歳のランボオの『酩酊の船』の名調に感動して「偉大なる魂、疾く来れ」と10歳年下であるシャルルビルの一野生児をパリに呼び寄せた。小林曰く、すばらしい駄々っ子を発見するものは、すばらしい駄々っ子でなければならない。ヴェルレーヌにとってつねにランボオは驚愕の的であった。そして、すっかりうまのあった2人はイギリス・ベルギー・北仏と各地を転々する放浪の旅を続けたが、(彼らの仲立ちをしたものは文学だけでなく同性愛であったという説もある)1873年の7月、ブルッセルで破綻を迎えることとなる。なお、この2人の詩人の破壊的な愛と魂の交歓を描いた戯曲『太陽と月に背いて』(Total Eclipse)が1968年にイギリスの劇作家クリストファー・ハンプトンによって発表された。また、1995年にはハンプトン自身の脚本により、ランボウを演じたレオナルド・ディカプリオ主演で映画化もされている。

『地獄の季節』を書き上げたランボオ19歳となるその年の夏、彼はヴェルレーヌとともにパリから放浪の旅に出た。しかしその旅で再会はしたものの、もはやランボオの心が戻らないことを悟り、酩酊してピストルを手にしたヴェルレーヌは、壁にもたれたランボオに向かって引き金を絞った。弾丸はランボオの左手に命中し、致命傷とはならなかっものの、この出来事によってヴェルレーヌは2年間収監されることとなる。この交錯した2人の詩人の顛末は、ともに印象派を代表する画家となったフィンセント・ファン・ゴッホとポール・ゴーギャンとの交友を想起させる。そんな事を考えていたら、たまたまその時に読んでいた児童文学作家、梨木香歩の新刊エッセイ集の一編にこんなくだりを発見する。

*

ー前略ー 以前読んだある随筆に、小林秀雄と中原中也の関係について「終始(めんどうをみる)親と(めんどうをかける)子の関係であった」というようなことが書いてあった。破滅型の詩人であった中也を、自らのドロドロに周囲を巻き込んで生きていくしかない「子」タイプとしたのである。では「親」タイプとはそのドロドロをきっちり自分で引き受け、外に出さない分別を弁えた人、ということになるだろうか(小林氏がそうであったかどうかは知らない。中也との関係性においてはそうだったのかもしれない)ー後略ー『やがて満ちてくる光の』85〜86p『新しい大人』新潮社)

*

だとすれば、親と子がそれぞれに向き合った詩人ランボオ像は、親と子2つの視点を持つことになる。ぼくのランボオ初体験を形作ることなった、この2冊の書物が親子の関係性で繋がっていたとすれば、父の書き込みが残る古書を子であるぼくがなぞるように読み進めるのも不思議な因縁と思えてくる。中也は訳書の後記でこんなことを書いている。

*

ー前略ー いつたいランボオの思想とは? ー 簡単に伝はう。バイヤン(異教徒)の思想だ。彼はそれを確信してゐた。彼にとつて基督教とは、多分一牧歌としての價値を有つてゐた。さういふ彼にはもはや信憑すべきものとして、感性的陶酔以外には何にもなかつた筈だ。その陶酔を發想するといふこともはや殆ど問題ではなかつたらう。その陶酔は全一で、「地獄の季節」の中であんなにガンガン伝つてゐることも、要するにその陶酔の全一性といふことが全てで、他のことはもうとるに足りぬ、而も人類とは如何にそのとるに足りぬことにかかづらつてゐることだらう、といふことに他ならぬ。 ー中略ー つまり彼には感性的陶酔が、全然新しい人類史を生むべきであると見える程、忘れられてはゐるが貴重なものであると思はれた。彼の悲劇も喜劇も、恐らくは茲に發した。所で、人類は「食ふため」には感性上のことなんか犠牲にしてゐる。ランボオの思想は、だから嫌はれはしないまでも容れられはしまい。勿論夢といふものは、容れられないからといつて意義を減ずるものでもない。然しランボオの夢たるや、なんと容れられ難いものだらう!伝換えれば、ランボオの洞見したものは、結局「生の原型」といふべきもので、謂わば凡ゆる習慣以前の生の原理であり、それを一度洞見した以上、忘れられもしないが又表現することも出来ない、恰も在るには在るが行き道の分らなくなつた寶島の如きものである。 ー後略ー 『ランボオ詩集』後記251〜253p野田書房)』

*

親と子の2つの視点を意識して再読すると、中也の訳は何となくランボオと併走している感がある。ところが、小林秀雄の訳からはどこか父性を含む俯瞰の視点が感じられる。親と子の関係といえば、ランボオ家も興味深い。陸軍大尉だったランボオの父フレデリックは任地につき不在しがちだったが、妻とはまったく性格があわず、やがて家に戻らなくなる。母親マリー・カトリーヌ・ヴィタリー・キュイフはロッシュ村の小地主の娘で、第2子アルチュル・ランボオの1歳上の兄、生後1か月で死去した3歳下の妹と4歳下の妹、そして6歳下の妹フレデリック・マリー・イザベルと4人の子どもたちを女手一つで育てた。末の妹イザベルは1891年、マルセイユで右脚の切断を宣言されたランボオのもとに故郷シャルル・ヴィルから駆けつけ、ろくに家によりつかなかった兄を肉親の深い愛情で包み、つきっきりで看病して彼の死を看とった。一方、ヴィタリーはランボオにとっては、厳格なカトリックで口やかましく戒告するのを義務と心得る情味の乏しい母親だったようだ。ランボオは反発しながらも学校では模範的で早熟な優等生として天才、神童と称された。ほとばしるランボオの詩行の隙間に「神」、「聖人」、「祈り」、「罪」、「天使」といった基督教に連なる言葉が随所に埋め込まれているのは、敬神家であった母の影響を強く受けたことと深く関係している。ランボオの研究書にも、その親子関係について、特に2人の性格の類似性とそれゆえの反目と愛情に焦点を当てた評伝も残されている。孤高の人物と言われる人でも、いかなる関係性の影響からも逃れることはできないし、それと無縁な人間は存在しない。

ランボオの生涯の過半は孤独な放浪とともに送られた。17歳でパリに出奔も、懐中無一文の浮浪者として逮捕されシャルル・ヴィルに逆戻り。その20日もたたぬうちに野宿をしながら今度はブルッセルに向かうも、この旅も散々な結果に終わる。しかし、彼は1971年2月、屈することなく再びパリを目指す。折しも普仏戦争(プロイセン=フランス戦争)終了後の混乱期で、新政府に対するパリの失業者や零細市民らの不満は爆発寸前で、暴徒たちはパリを2ヶ月あまり占拠して略奪破壊をほしいままにした。これはのちにパリ・コミューンと呼ばれたが、その波に揉まれたランボオは在来フランス風な詩の破壊に身を賭けようとシャルル・ヴィルに帰り、いよいよ腰を据えて詩作に向かう決意を固める。次なるパリ行きの目的は文学だった。1972年の春、ランボオをパリに呼び寄せたヴェルレーヌとともに、ビスケットを囓りながら新たな放浪を開始する。ヴェルレーヌは妻と家を捨ててまで、魅了されたランボオとの旅を選びとったのだが、ランボオの変心によってそれは悲劇的な絶縁で幕を下ろす。「彼等の心情は、不幸にもあまりに純情過ぎたのだ、各々その情熱の化學の仕事に忙しかつた。」と小林秀雄は記す。20歳のランボオは手元の原稿を全て破棄して、永遠に文学の世界から去るべく、芸術家でなく実行家としてもうひとつの放浪を開始することになる。ランボオは至る所の国語を習得しつつ、イギリス、ドイツ、イタリア、スペイン、ジャワ(インドネシア)、スカンジナヴィア、エジプト、シブル島、アラビア、エチオピアと各地を転々とする。イギリスではフランス語教師、スペインではドン・カルロス党員、ジャワではオランダの志願兵、スカンジナヴィアでは曲馬団の通訳、アフリカ内地では珈琲・香料・象牙・黄金の商人、隊商の頭、探検家、などなど。20年近い漂泊の末、1891年、アフリカで滑液膜炎に罹り、マルセイユの病院に送られたこの大歩行者の片足は切断され、12月10日にランボオは一商人として、妹イザベルに看取られて死んだ。このような憑かれたように放浪を繰り返す精神とは、一体どのような力を内在させているのだろうか。それは、ほとばしる「瞬間の力」の鎖。「継続は力なり」。歳を重ねるごとに深く頷く。と同時に、対極に在る「瞬間の力」に強く惹かれる。彗星の如く一瞬輝き、潔く消え去るその束の間の瞬間の力。小林秀雄はその「宿命的な瞬間の力」をこのように記述している。

*

ー前略ー 宿命というふものは、石ころのやうに往来にころがつてゐるものではない。人間がそれに対して挑戦するものでもなければそれが人間に対して支配権をもつものでもない。吾々の灰白色の脳細胞が壊滅し再生すると共に吾々の脳髄中に壊滅し再生するあるものだ。ー中略ー 創造といふものが、常に批評の尖頂に据ってゐるといふ理由から、藝術家は、最初に虚無を所有する必要がある。そこで、あらゆる天才は、恐ろしい柔軟性をもつて、世のあらゆる範型の理智を、情熱を、その生命の理論の中にたたき込む。勿論、彼の錬金の坩堝に中世錬金術士の詐術はないのだ。彼は正銘の金を得る。然るに、彼は、自身の坩堝から取出した黄金に、何物か未知の陰影を讀む。この陰影こそ彼の宿命の表象なのだ。この時、彼の眼は、癡呆の如く、夢遊病者の如く見開かれてゐなければならない。或いは、この時彼の眼は祈祷者の眼でなければならない。何故なら、自軀らの宿命の相貌を確知しようとする時、彼の美神は逃走して了ふから。藝術家の脳中に、宿命が侵入するのは、必ず頭蓋骨の背後よりだ。宿命の尖端が生命の理論と交錯するのは、必ず無意識に於いてだ。この無意識を唯一の契點として彼は「絶對」に参與するのである。見給へ、あらゆる大藝術家が、「絶對」を遇するに如何に慇懃であつたか。「絶對」に譲歩するに如何に巧妙であつたか。蓋し、ここにランボオの問題が在る。若し心理的に見るならば、18歳で文學的自殺を遂行したランボオは藝術家の魂を持つてゐなかつた、彼の精神は實行家の精神であつた。彼にとつて詩作は象牙の取引と何等異なる處はなかつた、と言ふのは恐らく正しい。然しかかる論理が彼の作品を前にして泡沫に過ぎない所以は何か。吾々は彼の絶作「地獄の一季節」の魔力が、この作品後、彼が若し一行でも書く事をしたらこの作は諒解出来ないものとなると云ふ事實にある事を忘れてはならない。彼は、無禮にも禁制の扉を放って宿命を引摺り出した。然し彼は言ふ。「私は、絶え入らうとして死刑執行人などを呼んだ、彼等の小銃の銃尾に噛み付く爲に」と。彼は、神を、自意識の背後から傍観したのではない。彼は美神を捕へて刺違へたのである。恐らく此處に、極點の文學がある。ー後略ー

*

では、最後に『地獄の季節』の『地獄の夜』、『錯亂 Ⅱ』に挿入された「永遠」と称される有名なランボオの一節を小林秀雄の訳で…。海と空は祈念の交合を繰り返し、かき混ぜられた混沌の世界へと戻っていく。それは永遠の未完、永遠のリフレイン。

*

また見付かつた、

驚かしなさんな、永遠だ、

海と溶け合ふ太陽だ。

獨居(ひとりゐ)の夜も

燃える日も

心に掛けぬお前の祈念、

永遠の俺の心がしかと見た。

人間共の祈りから

世間、平(ならし)の逆上(のぼせ)から

お前は、そんなら手を切つて、

飛んで行くんだ、何かを抱いて。

もとより希望があるものか

願ひの筋もあるものか

堪忍袋と智識(あたま)がありやあ、

刑罰なんざ覺悟の前だ。

明日といふ日があるものか、

深紅の燠(おき)の繻子の肌、

それ、そのあなたの灼熱が、

人の義務(つとめ)といふものだ。

また見付かつた、

驚かしなさんな、永遠だ、

海と溶け合ふ太陽だ。

白黒とカラー写真

最古の写真(映像)は何だろう。それはフランスの発明家ニセフォール・ニエプスが1825年に撮った、『Un cheval et son conducteur』(馬引く男)という説と、最初に彼が撮ったのはフランスのサン・ルゥ・ド・バレンヌにある彼の邸宅の窓から見た「ル・グラの窓からの眺め」だという説もある。しかし「馬引く男」は写真というよりデッサン(素描)に近い印象だ。「ル・グラの窓からの眺め」といえば「そういわれればそんな風に見えるかも」という朦朧とした画像である。世界で初めて「人間」を撮った写真は、1838年頃に写真家ルイ・ジャック・マンデ・ダゲールが捕らえた写真。当時は長い露光時間が必要だったから、ここには幸運にも長時間動かずにいた靴磨きが豆粒のように写っている。紙として現存する最古のカラー写真はルイ・オーソンが1877年に撮影したアジャンの街並みで、これはだいぶ写真らしい。そして、世界最古のカラー動画映像と認定されているのは、1901~1902年頃に写真家兼発明家だったエドワード・ターナーによって撮影された映像で、彼の子どもたちや金魚とひまわりが残されている。

カラー写真にはもうひとつの系譜がある。それは、1907年にオーギュスト・リュミエール&ルイ・リュミエール兄弟が発明した「オートクローム・リュミエール」という技法。染めたジャガイモのデンプンと感光性の乳剤の層を用いることでより正確な自然描写を写真にもたらした技法だった。なるほど、これまでのカラー写真に比べると色調もナチュラルな印象だが、1930年代に発明された明るくて実用的なコダクローム・フィルムによって衰退してしまった。(そのコダクローム・フィルムも、2009年にはデジタルカメラの台頭によって同じ運命を辿ることになるのだが…)

そうなると日本最古の写真も見たくなるのだが、それはペリーが来航した際に同行していた写真家・版画家のエリファレット・ブラウン・ジュニアが撮影した6枚の写真だ。うち5枚は国の重要文化財指定されていて(残る1枚はハワイの博物館に所蔵)いずれも銀板写真に「June 1st 1854」と書かれている。映像はといえば、1894年あのトーマス・エジソンによって撮影されたスペイン舞踏(ダンサーは1894年まで米国に滞在)の映像の後に、日本で撮られた川下りや雨の中を番傘をさして歩く人々、人力車、三味線や鼓にあわせて扇子を広げて舞う少女たちの情景などが映し出されている。正確な年代や場所は不明だが1800年代の貴重な日本の映像で、おそらく最古の映像であろうとされている。これらの写真や映像を見て、最古だから何なのだ!という人もいるかもしれないが、ぼくは常々、写真というメディアは、ただただ古いということだけで意味があると考えているし、ここが起点となったという、もうひとつの意味も重なりあってくる。写真とは「どう撮るか」と、「何を撮るか」と、そして「何が写っているのか」と、幾重もの意味が重なり合ってくる不思議なメディアなのではないだろうか。

ところで今年、ウェブサイト「映像でみる明治の日本」が国立映画アーカイブと国立情報学研究所との共同で立ち上げられた。そこで国立映画アーカイブが所蔵する映画の中から、映画草創期の明治時代に日本人によって撮影された映画をデジタル化して公開している。公開されているラインナップは、例えば「歌舞伎・紅葉狩」、「大相撲の活動写真」、「日本南極探検」、「明治45年4月4日 藤田男爵 葬式の実況」、「忠臣蔵」など明治の日本人の暮らしぶりが映されたものばかりで、100年前だってやっぱり今と地続きなんだと実感できたり、いやいや、身のこなしは現代人とは違うなぁ、とか飽きることなく見入ってしまう。

昔の写真や映像はほとんどがモノクローム。ぼくらもそれが当たり前という前提で見るからとくに違和感は感じないのだが、考えてみれば、当時の人々の眼にはもちろんカラーの世界が広がっているわけで、モノクロームの写真や映像は、後世のノスタルジックに完結されたひとつのイメージにすぎないということになる。デジタルデータでは、カラーから彩度を減らしていくと最終的にはモノクロームに行き着くのだが、写真技術創成期のモノクロームは技術的にはカラー再現は困難という限界の結果だった。また、フィルムなので現像や焼き付けといった工程でさまざまな調整が加えられていくことになる。

では、動物の視覚から世界はどのように見えるのだろう。昔は「犬の視界は白黒だ」と言われていたが、どうやらそうではないようだ。犬は赤緑色盲なので、人間が赤・緑・青の光3原色を感受することができるのに対して犬は紫青と黄緑しか感受できず、さらにはこの中でも緑と黄緑、黄色、オレンジ、赤の色合いを区別することができないのだという。視力も弱く2〜3m以内の物しかハッキリと見ることができない。両眼視野に関しては人間の120度に対して犬は80度程度。(出典:犬 目−犬の目を知る〜ペット☆犬をモット知ろう)猫も似たようなものだが、鳥類は逆に視覚が人間より格段に優れているといわれ、人間には見えない紫外線を感知する器官も持っているため、人間とは別の世界を見ているともいわれている。YouTubeに犬・ネコ・鳥・ネズミ・ヘビ・ハエ、サメ、魚などの動物たちが見ている世界を再現したムービー「How Animals See The World」がアップされている。なるほど、こんな風に見えるのか。しかしなんとなく、これは映画『プレデター』(Predator)の世界だなぁ。日頃慣れ親しんでいる人間の感覚からすると何とももどかしい動物もいる。視覚はもとより、動物固有のさまざまな感覚は各生命体によって限定付けられているが、それを補完する感覚も発達していて一様ではない。だから(当たり前のことだが)ぼくら人間が見ている世界は真実の世界ではなく、人間固有の世界なのだと認識しておいた方がいい。

さて人間界に戻って、芸術写真について考えてみよう。戦前はマン・レイ、戦後はデヴィッド・ハミルトンらの名が浮かぶが、それらは単なる記録写真でなく、現実を抽象する芸術的表現として見るものに迫ってくる。白から黒までの階調(灰色)は、カラーに較べればリアルさには欠けるが、陰影で色彩を表象する解釈的な表現となる。こうして人々には「モノクローム=芸術写真」というイメージが記憶されてきたからか、1976年にアメリカ人フォトグラファーのウィリアム・エグルストンがニューヨーク近代美術館MOMAでの個展にカラー写真を発表すると、その是非を巡って全米で論争となった。この出来事は、そうした蓄積された記憶の残像によって引き起こされたものだったといえるだろう。当時すでにカラー写真は広く浸透していたが、主に報道や広告で使用するものとされていた。つまり芸術的表現ではなかったのだ。しかし、逆にカラー写真にこそ芸術性を見出そうとするムーヴメントも芽生えはじめていたから、この論争は生まれつつあった新しいムーヴメント「ニューカラー」へと第一歩を踏み出す契機となったのだった。

このように写真や映像にまつわるモノクロとカラーの関係性は時代や技術の変化とともに離反、接近、融合を繰り返し、そして今、ときは2020年。着彩技法「オートクローム・リュミエール」の登場から112年経って、写真や映像を取り巻く環境は大きく様変わりしている。まず、デジタル技術によって白黒写真をワンクリックでカラー化できるツールが続々と生まれている。ほんの数秒で自動的に白黒写真に色付けをするって、これはどういう技術なんだろう。実際に試してみると、あっけないほど簡単にカラー変換は終了する。しかもその再現精度はかなりのもので驚かされる。ただし、これらはあくまでも、もっともらしい色で生成するため、ときには失敗したり、不自然な変換をする場合もある。AI(人工知能)の発展を支える重要な技術にディープラーニング(深層学習)という手法があるそうだ。それは人間が自然に行うタスクをコンピュータに学習させる機械学習の手法のひとつだが、おそらくそうした技術の活用によって、これからカラー変換はさらに自然でリアルな再現に間違いなく近づいていくことになるだろう。

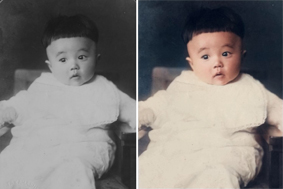

ぼくは数あるツールの中で定評のある「Colorise」というアプリをダウンロードしてカラー化してみたのだが、対象画像を選んでワンクリックすると、ほんの数秒でカラー化が終了する。ぼくらの世代では、まだ古いアルバムを開けば家族の白黒写真が残っていることが多いのではないだろうか。ぼくの幼少期の写真は、まだ戦後の物資が不足している時代だったせいもあり4歳頃からで、写真撮影自体が特別な事だったから数えるほどしか残されていない。戦前、両親は仕事の関係で満州、そして青島で暮らしていたので、中国大陸で生まれた姉や兄の記録写真は比較的沢山残されていた。特に数年前に早世した姉のスナップは初めての子ということもあってか、親は様々な生活シーンで誕生の喜びに導かれるようにシャッターを切っていたことが残された写真から伝わってくる。葬儀の後、姉の家に残されていたアルバムを甥に複写を依頼し、デジタルデータとして送ってもらっていたので、今回はそれらを中心に100枚ほどを一気にカラー変換してみた。すると不思議なことに、それまで凍結されていた写真にまるで体温が戻ってきたかのように、生き生きと見えてくるではないか。もちろん、それは錯覚に過ぎないのだが、この変換作業には妙にわくわくさせられるものがあった。父親も写っているが、多くは母子のツーショット。数枚残されていた若き日の父を見ると「おい、おい、こんな若造なのに家族なんかもって大丈夫?」なんて心配になってしまうほど、ぼくの知っている父のイメージとはかけ離れていた。ところが、ぼくの知らない若い頃の母親の印象は新鮮だった。当たり前のことなのに、母親にはこんな初々しい時代があったんだと感じるのは、子どもにとってはある意味、未知の体験。姉たちが生まれた青島は日清戦争後、一時期ドイツがこの地を極東における本拠地としたこともあり、モデル植民地として街並みや街路樹、上下水道などが整えられ、西洋風の町並みが残っていたので、写真背景からも何となく西欧の香りが漂ってくる。それにしても彩りとは不思議な力を秘めているものだ。モノクロでは感じなかったのに、色彩によってじわっと呼び起こされた甘酸っぱい感情が湧き上がってきたことは小さな驚きだった。「色は世界の根っこから立ち上がる。色は世界のいのち、諸々の理念のいのちなのだ」。(ポール・セザンヌ)

いま誰もが手にしているスマホやデジカメでもいとも簡単にモノクロ写真も撮れるのだが、それを記憶に留める証しとはしないだろう。やはり白黒写真はモノとしての実在感がある。それはまだカラー写真が一般的でなかった頃のフィルム現像と焼き付けによる、限定された時代の記録方法だ。やがて白黒写真を持っていること自体めずらしい時代が来るのはそう遠いことではないだろう。今回のカラー化でぼくが味わった驚きや感情は過渡的なものとして次第にフェイドアウトしていくのだろうし、同時にカラー化できるツールも過去の技術となってしまうに違いない。

先日、知り合いのカメラマンがこんな話しをしてくれた。このところスマホの撮影に関する技術の進化は目を見張るものがあって、誰でもシャッターを切れば相当クオリティの高い画像を簡単に手にする事ができる。トップレベルはXperiaで、その地位を支えているのは搭載されているSONYの技術力。同じその技術を活用しているAppleのiPhoneは、やや劣るレベルではあるものの、加工する豊富なアプリの量ではXperiaを凌駕していて、他社製品から群を抜いて充実している。だから女子にiPhoneが圧倒的に支持されているのは当然で、女子は自分をきれいに撮りたいからiPhoneを選ぶのだと。しかし、みーんな横並びの「きれい」で少しも個性的な美しさではないから、魅力的な写真とはほど遠いものだという。なるほど、そういうものかと思いながら、女子がiPhone愛用する理由はそればかりじゃないだろうから、ちょっと極端じゃない?とも思ってしまうのだが、いずれにしてもフィルムによる白黒写真と同じ写真とはいえ、なんとも隔世の感がある。

標準サイズの写真プリントといえば、ポピュラーなL判(89×127mm)。このサイズはコンパクトで持ち歩きしやすいし、ずっと馴染んできたサイズなので愛着もある。大切な写真を肌身離さず持ち歩いている人も多いだろう。写真にはさまざまな想いを宿すチカラが秘められている。プリント写真は想いを抱いた人が焼き付けた印画紙に、自分だけの記憶を重ねて定着させることのできる特殊なメディアだ。震災などの自然災害の時、行方不明になっている亡骸とともに、流されてしまった記憶が封印されている写真やアルバムを人々は探し続ける。写真は記憶の入口なのだ。写真は自分しか知らない記憶を開くパスワード。それは懐かしい記憶にワープする扉を開いてくれる。もちろんすべて記憶が甦るわけでなく、編集された断片的記憶であったり、ときには実際にはなかった事があたかもあった事であるかのように書き換えられていたりする。なぜ脳は事実を正確に記録しないのか。それは記憶のメカニズムによるもので、複数の情報の特徴をまとめたり抽象化したりすることは、記憶があいまいだからこそ可能になる。驚異的な記憶力をもつ人がバラ色の人生を送れないのは、鮮明な記憶のイメージによって、結果的には空想と現実の区別がつかなくなり、「忘れられない」ことに苦しむことになるからだといわれている。つまり、編集されて甦った心象風景こそが自分にとって必要な風景というわけなのだ。しかし前述したように、そんなノスタルジックな感傷も過渡期の出来事となってしまうのかもしれない。早晩、写真や映像を再現するメディアはプリントからデジタルデータに置き換わり、白黒プリントの存在も次第に忘れ去られていく運命にあるのだろうかと考えたりもするのだが、いや待てよ、という気もしてくる。例えば、デジタル化の波によって映画は撮影方法から鑑賞方法にいたるまでデジタルによって一変してしまった。しかし書籍の場合は、近いうちに出版業界には大転換が起きると予言されていたにもかかわらず、そうならなかった。相変わらず人々は書籍を手に取ってページを括っている。変化を受け入れるか否かは、個人に委ねられた選択の総量によるものなので、結局は予言は予言に過ぎない。

音楽を外に持ち出していつでもどこでも好きなときに楽しむことができるWALKMANやiPodのような携帯型デジタル音楽プレイヤーの誕生によって音楽の聴き方が変わってしまったように、写真や動画の楽しみ方も今やすっかり様変わりしている。カメラ機能も進化しているスマートフォンの中には膨大な画像や動画をストックすることも可能となっているし、いつでもどこでも瞬時に見たいものを取り出すことができる。バックアップ(複製)も簡単だし、あっという間に送信して大勢の人々と共有だってできる。流されてしまったプリントを探し回る必要もないのだ。にもかかわらず、スマートフォンに馴染む新世代にとっての記憶の入口は、いまだ見つかっていない。デジタルデータの塊を所有しているという満足感と裏腹に、記憶の断片を取り出して向き合うという生身の感受性の衰退を引き留められるのだろうかという不安も残ったままだ。美味しいものは目の前に積み上げられているのに、肝心の胃がその美味しさを味わい、消化する能力を失ってしまっているのだ。だから、得るものと失うもののバランスをとらなくてはと思うのだが、なかなか容易なことではない。そのためには、暗夜と月夜、過剰と不足、統合と分化、苦と楽、光と闇、静と興奮、近辺と遠方、本道と間道、平凡と非凡、濃厚と淡白、偏愛と博愛、不純と純粋、前進と後退、饒舌と緘黙、必然と偶然、山辺と海辺などなど、いずれも等しく自覚し、体感し、包括しなければと、白黒写真とカラー写真の狭間で思いを強くする。

ライ・クーダーの人生

ちょうど1年前の2018.11.01に紹介したブルースギター奏者の堀内良二さん。ぼくらはときどき誘い合っては珈琲を飲みに出かけている。話題はやはり音楽が中心だが、同年なので世相や健康問題、そしてこれからの事など、とりとめもなく話は広がっていく。彼はぼくと違って若い頃から世界を旅して、様々な国々の人々とも触れ合ってきてるから、とてもグローバルな感覚を持っている。また、インドで感染したウイルスによって生死を彷徨う経験も経ているので、事の本質を見極める感覚も体得しているようにみえる。ぼくらは互いに似た風土に育ち、同時代を生きてきたので、多くの言葉を費やさなくても共感できる部分がとても多い。必然的に会話もストレスを感じることなく活き活きと躍動していく。ある日、良二さんは「最近のライ・クーダー、凄くいいですよね」と話しかけてきた。なんでも、図書館にあるパソコンのYouTubeで偶然観かけたらしい。(彼はPCやスマホは持っていない)Ry Cooder(ライ・クーダー)と聞けば、ぼくも穏やかではいられない。1970年のデビューアルバムから約半世紀にわたって興味を抱き続けてきたコアなフアンだと自負もしているし、1978年の虎ノ門・久保講堂での初来日公演(単独ライブ)にだって駆けつけた。彼の音楽はとても一言では括りきれない多面性をもっているが、同時にアメリカの良心を感じさせる希有なミュージシャンだともぼくは思っている。ともすればコマーシャリズムに流されがちなアメリカの音楽業界とは一線を画し、多民族共生国家アメリカという国が、その多民族であるが故に醸成されてくる奥深さを感じさせてくれる数少ない音楽家でもある。

Ry Cooderは1947年にカリフォルニア州ロサンゼルスで生まれた。4歳のときにナイフによる事故で片目を失明し、以後義眼となっていたことを、ぼくはWikipediaで初めて知った。本名はRyland Peter Cooderとあるが、風貌からはどことなく彼にはラテン系の血が流れているような印象がある。16歳から本格的な音楽活動を始め、様々なバンドを経て、1970年にソロ・デビューを果たす。

少し、ライ・クーダーの軌跡を年譜風に俯瞰してみよう。デビューアルバム名は『ライ・クーダー・ファースト(Ry Cooder)1970年』。彼の音楽スタイルはスタートから独特なものだった。その風変わりな音作りを「ストリングス・アレンジをフィルターとして、ブルース、フォーク、ロックンロール、ポップスの興味深い融合を創造している」とBrett Hartenbach(音楽に関するメタデータのデータベースサイト・オールミュージック (allmusic)の寄稿者でミュージシャン)は評している。

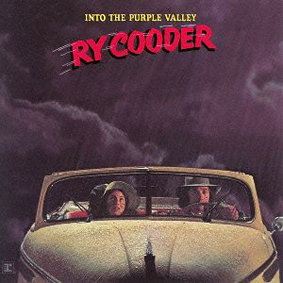

それから、アメリカの古い曲を中心に選曲された『紫の峡谷(Into the Purple Valley)1972年』、名曲のみならず、アメリカのフォーク及びブルースの失われ、無視されてきた曲にも目を向けたアルバム『流れ者の物語:Boomer’s Story(1972年)』、「ライ・クーダーは世界恐慌の前に書かれた曲であろうが、先週書かれたばかりの曲であろうが、良い曲は良いということを理解している」「幅広い要素を含み、知的で、徹底的に楽しめる作品であり、『パラダイス・アンド・ランチ』はライ・クーダーの代表作であり続けている」と前述のBrett Hartenbachに評された『パラダイス・アンド・ランチ(Paradise and Lunch)1974年』とライ・クーダーは精力的にアルバムを重ねていく。

70年代後半には、ファースト・アルバム以来の風変わりな作品であり、とびきり楽しめるアルバムの一枚でもあると評された『チキン・スキン・ミュージック(Chicken Skin Music)1976年』(鳥肌もののミュージックって意味か!)、初期ジャズや20世紀初頭のクーン・ソングや宗教歌を取り上げた、やや教育的アルバム『ジャズ(Jazz)1978年』、R&B/ソウルをベースとして初めてデジタル・レコーディングされたアルバム『バップ・ドロップ・デラックス(Bop till You Drop)』1979年などへと続く。

80年代は『ボーダーライン(Borderline)1980年』、『スライド・エリア(The Slide Area)1982年』、『ゲット・リズム(Get Rhythm)1987年』の3作。

90年代からは、第36回グラミー賞の最優秀ワールド・ミュージック・アルバム賞を受賞した『ア・ミーティング・バイ・ザ・リヴァー(A Meeting by the River)1993年』(インドのミュージシャンV・M・バットとの共演作)、1996年にはキューバに赴き、コンパイ・セグンドといったキューバの老ミュージシャンたちとアルバム『ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ(Buena Vista Social Club)』をレコーディングして、1997年の第40回グラミー賞において最優秀トロピカル・ラテン・パフォーマンス賞を受賞するなど、欧米を中心に高い評価を受け、1999年封切りのヴィム・ヴェンダース監督による同名の映画も話題となった。

この時期から彼は積極的に世界のさまざまな地域に根付いてきた固有の音楽に目を向けはじめる。キューバ人ギタリストのマヌエル・ガルバンとの連名アルバム『マンボ・シヌエンド(Mambo Sinuendo)2003年 』(第46回グラミー賞)もそんな1枚。続く『チャヴェス・ラヴィーン(Chávez Ravine)2005年』は、ロサンゼルスのメキシコ系アメリカ人コミュニティーを題材とした〈カリフォルニア三部作〉の第一作目となるコンセプト・アルバムだ。二作目の『マイ・ネーム・イズ・バディ(My Name Is Buddy)2007年』では、時空を超えて旅するバディという主人公の赤猫が労働者や農民、そして黒人など抑圧された人々の目撃者となる。最終章は『アイ・フラットヘッド(I, Flathead)2008年』。カントリーミュージシャンを主人公として、ビートニクやDIY文化、SFなどの要素を含んだ戦後のカリフォルニアが描き出されている。こうした歴史やそれにまつわる物語にこだわりを示すライ・クーダーのストーリーテラーとしての側面が2000年を機に明確になってくる。

それから、アイルランドのバンド、ザ・チーフタンズ (The Chieftains) との共作『サン・パトリシオ(San Patricio)2010年』では、アイルランドの伝統音楽やケルト音楽に近代的なアレンジを施し、ロックやポップスとの融合を試みている。続く『プル・アップ・サム・ダスト・アンド・シット・ダウン(Pull Up Some Dust and Sit Down)2011年』は経済危機、『エレクション・スペシャル(Election Special) 2012年』では大統領選にインスパイアされ、ここで彼は経済格差、銀行、ウォール街、共和党、移民政策、イラク戦争、グアンタナモ収容所などに対して痛烈な批判を加えていて、社会への問題意識を作品に反映させる試みをはじめている。

こうして60年代から活動するヴェテラン・ミュージシャン、ライ・クーダーには、アメリカン・ルーツ・ミュージックの探求者、ブルース、フォークをはじめ、カントリー、テックス・メックス、ジャズ、ハワイアン、アフリカ音楽やラテン音楽など、世界に点在する固有な音楽の紹介者としての学究的な側面、そして言うまでもなくスライドギターの名手、そして味わい深いボーカリスト、アレンジャー、映画音楽家と、多彩な表現の集合体としてのミュージシャン像が明確になってくる。

さて、そこで良二さんが賞賛していたYouTubeのライブを早速ぼくも探してみると、おそらくこれだろうという3本の動画が見つかった。聴きはじめてすぐに「なるほど!」と良二さんの言葉に納得。ライ・クーダーが蓄積してきた音楽のエッセンスがここには凝縮されている。ライのギタープレイはシンプルなギター・バッキングに徹していて、決して派手なソロパートでテクニックをアピールなどしていない。うーん、本当に素晴らしい演奏だ。良二さんのギター演奏もこれ見よがしな早弾きでなく、どちらかと言えばスローなスタイルなのだが、一つ一つの音は独特の存在感をもって伝わってくると言われている。近々ライブの計画があって、若いミュージシャンらと音合わせをしている良二さんはこんなことを言っていた。みんなテクニックがあって音楽の知識もすごく豊富なんだけど、演奏するとなんだか妙に真面目なんだよね。グルーヴ感が足りないから演奏がフラットな印象になっちゃう。だから上手に演奏はしてはいるんだけど、聴いてる人が楽しめる音楽になっていない。多少下手くそだって、うねりを感じるような演奏なら、聴いてる人に「ノリ」や「一体感」が伝わっていくからね。本当に大事なのは自分が楽しいと感じて演奏することで、テクニックなんか二の次でいいんだ。これはすごく参考になるから、さっそくメンバーにこのライ・クーダーの動画見せるつもりだと語っていた。「楽」しみながら「音」を奏でるから「音楽」なんだね、良二さん。

その3本の動画は、『Straight Street(真っすぐな道)』、『The Prodigal Son(放蕩息子)』、『Everybody Ought to Treat a Stranger Right(見知らぬ人には親切に)』。クレジットにはLive in studioとある。ライの息子くらい歳の離れた若い3人のミュージシャンとのスタジオパフォーマンス映像で、アップも多用された映像なので演奏の指さばきもよく分かる。あとで知ったのだが、ここでドラムを叩いているハンサムな若者は何とクーダーの実の息子である、ドラマー、パーカッショニスト、キーボード奏者のヨアヒム・(ハーバート)・クーダー(Joachim Cooder)だった。YouTubeにはヨアヒムの動画もアップされていて、父親のライがベースでサポートしてる『Everyone Sleeps in the Light (Live at McCabe’s)』で彼のヴォーカルを聴くことができる。ちなみにその動画でキーボードとコーラスを担当している女性ミュージシャンはヨアヒムの妻で、ロサンゼルスを拠点に活動するシンガーソングライター、ジュリエット・コマジェア(Juliette Commagere)。

これらの動画はライ・クーダーの最新作『The Prodigal Son:放蕩息子(2018年)』に収録された3曲でもある。アルバムは、アメリカ音楽の古層から掘り起こされたブラックゴスペル(黒人霊歌)とホワイトゴスペル(白人霊歌)を中心に、現代的に解釈したカヴァー8曲とオリジナル3曲で構成されている。彼の音楽のルーツであったアメリカ大衆音楽では、ブルーグラスとゴスペルの深い結びつきがあったが、十代のころからブルーグラスを聴いてバンジョーを習っていたライはツアーをきっかけに、ブルーグラスを通してゴスペルを見直していったことが、この最新作アルバム制作にあたってはインスピレーションの源になっていたのだという。

ではまず『Straight Street』を聴いてみよう。これは1940〜50年代にかけて流行したコーラス・スタイルで歌うゴスペル・カルテットのピルグリム・トラベラーズのカヴァー。彼らの原曲からライは印象的なメロディを抜き出して、軽やかなマンドリンのストロークに乗せて、ゆったりとしたバッキングでしみじみと歌う美しいミディアムナンバーに仕上げている。ホーンもメロディアスな奏法でなく、環境音楽っぽい音色で包み込むようにサポート。どことなく眠りを誘うグルーヴ感で知られるアメリカのトランペット奏者ジョン・ハッセル(Jon Hassell)の音色を連想させる。そして、ヨアヒム・クーダーのドラムプレイは、柔らかくて固い(これを胴鳴りの深い”やわらかたい”というのだそうだが)スネアの音色で、いまのトレンドにもなっている現代的なアメリカーナ風アレンジの味付けとなっている。

続く曲は、一転してロック調ナンバーのアルバム・タイトルトラック『The Prodigal Son(放蕩息子)』。ヨアキムのエイト・ビート・パーカッションが歯切れ良いし、ライのギターもかなりのノリノリ・プレイ。小指に嵌めたガラスのバーでお得意のスライド奏法も披露している。ちなみにスライドギターのバーは金属製が一般的だが、ライはガラスの音色を好んでいるのでもっぱらガラス・バーを愛用しているという。(ボトルネックの語源は、昔のブルースマンが酒瓶を割ってネックを指に嵌めたことに由来している)この曲を聴くと、ライのヴォーカルはずいぶん力強く、そして深くなってると実感する。明らかに若い頃より、ヴォーカルの表現力が豊かになっている。『放蕩息子』とは、新約聖書ルカの福音書でキリストが語ったとされる、神のあわれみ深さに関する放蕩息子の喩え話をルーツとしているトラディショナル・ソング。つまりこれはその伝承曲のようである。

3曲目の『Everybody Ought to Treat a Stranger Right(見知らぬ人には親切に)』のオリジナルは、ゴスペル音楽の先駆的存在として知られる、宣教師でもあったブラインド・ウィリー・ジョンソンのナンバーから。ライはLION&HEALYの9弦のアコースティック・ギターに持ちかえて、間奏やエンディングではボトルネック・ギターが炸裂。やっぱり名手ライのスライドギターはツボにはまると格好いい!ヴォーカルも演奏も、とてもグルーヴィー。ところで、作者のブラインド・ウィリー・ジョンソン(”Blind” Willie Johnson)は福音伝道師として宗教歌を語り継いだ人物だという。「ブルーグラス―一つのアメリカ大衆音楽史」の著者であるブルーグラスを含む民俗音楽を研究家ニール・V・ローゼンバーグは、ブルーグラスとゴスペルの関係についてこのように語っている。

「ブルーグラスを育んだアパラチア地方には膨大な数の山岳宗派が存在していた。ならば宗派同士が反目しあってもおかしくないが、そこには“すべての人が自分自身の説教師であるという広く信じられている感覚”が存在した。人々は教会に通うことを重視しなかったが、それでも宗教についてよく語り、考えていた。つまり、ブルーグラス・ゴスペルは世俗的な文脈で語られる神聖なるものについての対話であると定義できる」。

最後にもう1曲。このアルバムでぼくが一番好きな楽曲『You Must Unload(汝捨て去るべし)』を聴いてほしい。お洒落やお金や権力を愛するクリスチャンに対して〈すべてを捨てて、身軽になりなさい〉と語りかけるこの曲のオリジナルは、ブラインド・アルフレッド・リード(Blind Alfred Reed)による1927年に録音されたゴスペル・タッチのブルーグラス・ナンバー。ライのカバーはマンドリンのイントロに導かれてはじまる。そして、ゆったりとしたビートを大らかなライのヴォーカルが包み込む。この歌声には、ぼくが半世紀近く聴き続けてきた彼らしさが濃縮されている。途中から聞こえてくるマーチングドラムに、アルフレッド・リードへのオマージュを想わせる哀愁を帯びたフィドル(バイオリン)の音色が重なってくる。

アルフレッド・リードは1880年にヴァージニア州アパラチア山岳地方の貧農白人層の子供として生まれ、生まれつき盲目であった彼は幼い頃にフィドルの手ほどきを受けた。その時代、多くのブラインド・ミュージシャンは街角などで演奏をして生計を立てていたが、彼もその一人だった。アルフレッド・リードの代表曲は『How Can A Poor Man Stand Such Times And Live?』。ブルース・スプリングスティーンのカヴァーで有名な曲だが、ぼくにはライ・クーダーのデビューアルバムに収められてたこちらのカヴァー(1974年の映像なのでライも若々しい)の方が断然馴染み深い。リードの曲には時代に翻弄されたり、虐げられた人々の辿り着いた、諦観に溢れているものが多いが、ライ・クーダーは初期から一貫して、こうした弱者への共感を自分の音楽に反映させてきたミュージシャンだった。そして、音楽を通じて世界各地に脈々と継がれてきた歴史の語り部となったライ・クーダー。彼は決して古き良き時代へのノスタルジア主義者などではない。原石となっていた音楽を、鋭い視点で現代に必要な音楽へと磨き上げ、神聖なるものについて音楽という世俗的な方便で問い続ける生粋のプロテスト・シンガーなのだと思う。

同時に彼は世界中の音楽の魅力を探し求めた遺跡発掘師のようなミュージシャンでもあった。黒人のブルース、ゴスペル、ディキシー・ランド・ジャズ、白人のフォーク、カントリー、ブルーグラスなどを探し求めて国境沿いの田舎町や港町を移動する。さらに太平洋の島々からラテンアメリカのキューバや沖縄までと、ライの音楽は各地を旅することで制作されてきた。しかし、その間のアルバムセールスは伸び悩み、次第に家族の生活もままならなくなって、旅を続けることを諦めざるをえなくなってしまった。そんな彼の窮地を救ったのは映画の世界だった。映画に音楽で彩りを与えるライの才能を見出したウォルター・ヒル監督の「ロング・ライダース」(1980年)を皮切りに、「 ボーダー 」「 ストリート・オブ・ファイアー 」「パリ・テキサス(『Paris, Texas』は彼の代表曲となった)」「クロスロード」「ブルーシティ」「ジョニー・ハンサム」と、映画スクリーンの中で再び才能を開花させ、そこからまたひとつ音楽家としての自身の世界を広げていった。

ところで、ライ・クーダーが『The Prodigal Son(Live in studio)』の動画でギターを弾くボトルネックの指先を見ていて、彼の薬指にずっとあったマリッジリングが消えてることに気づいた人がいた。さっそく調べてみたら驚いたことに49年連れ添ったスーザン・タイトルマン(Susan Titelman)と昨年離婚したらしいと書いてあった。スーザンはワーナーブラザーズの重役で著名なプロデューサー、ラス・タイトルマン(Russ Titelman)の妹。もちろんヨアキムの母親でもある。写真家のスーザンはライのジャケット写真も数多く手がけ、『紫の峡谷:Into the Purple Valley』でライとスーザンは、オープンカーに乗り、悪天候の中を不安げにドライブを続ける二人を演じ、裏ジャケットでは青空の下を笑顔でドライブするカップルという映画のワンシーンのように仲むつまじいツーショットで収まっていた。しかし、この長年おしどり夫婦として連れ添ってきたスーザンとライに何があったのか。今回、『The Prodigal Son』のジャケ裏ポートレートの撮影者クレジットにはPaloma Seychelle Cooderとある。どうやらこの人物は、ヨアヒムとジュリエットの娘。つまり、ライの初孫パロマちゃん(2歳)が、おばあちゃんのスーザンに代わっておじいちゃんを撮っている。人生にはいろんなことがある。いろいろあるのが人生なんだな。ライ・クーダー、71歳。それでは『You Must Unload(汝捨て去るべし)』の歌詞で、そろそろさよならしよう。(散文化した和訳は蜷川泰司氏による)

*

you must unload(汝捨て去るべし)

Now you fashion-loving christians sure give me the blues

You must unload, you must unload

You’ll never get to heaven in your jewel-encrusted high-heel shoes

You must, you must unload

(さて、汝、おめかしに夢中のキリスト教徒たちよ(you fashion-loving christians)

おかげでこっちはすっかり憂鬱になる

汝、捨て去るべし、汝、捨て去るべし)

(そんな宝石を鏤めたハイヒールでは、天国へは決して行かれないのに

汝、汝、捨て去るべし)

For the way is straight and narrow and few are in the road

Brothers and sisters, there is no other hope

If you’d like to get to heaven and watch eternity unfold

You must, you must unload

(だって道は品行方正、実直にして、たどれる者の数はごく限られ

兄弟姉妹たちよ、それ以外の望みはないのだから

もしも天国を求め、そこに開かれる常しえを望むのであれば

汝、汝、捨て去るべし)

And you money-loving christians, you refuse to pay your share

You must unload, you must unload

Trying to get to heaven on the cheapest kind of fare

You must, you must unload

(さても汝、お金に目がないキリスト教徒たちよ(you money-loving christians)

おまえたちは然るべき分担の支払いも拒む

汝、捨て去るべし、汝、捨て去るべし

天国に行くのも、いちばん格安の運賃で済ませようとする

汝、汝、捨て去るべし)

For the way is straight and narrow and few are in the road

Brothers and sisters, there is no other hope

If you’d like to get to heaven and watch eternity unfold

You must, you must unload

(だって道は品行方正、実直にして、たどれる者の数はごく限られ

兄弟姉妹たちよ、それ以外の望みはないのだから

もしも天国を求め、そこに開かれる常しえを望むのであれば

汝、汝、捨て去るべし)

And you power-loving christians in your fancy dining cars

You must unload, you must unload

(さても汝、力を愛でるキリスト教徒たちよ(you power-loving christians)

意匠もこらした一等の食堂車に乗り込んで

汝、捨て去るべし、汝、捨て去るべし)

We see you drinking whiskey and smoking big cigars

You must, you must unload

(目に入るのは、ウィスキーを飲み、どでかい葉巻もくゆらすその姿

汝、汝、捨て去るべし)

For the way is straight and narrow and few are in the road

Brothers and sisters, there is no other hope

If you’d like to get to heaven and watch eternity unfold

You must, you must unload

(だって道は品行方正、実直にして、たどれる者の数はごく限られ

兄弟姉妹たちよ、それ以外の望みはないのだから

もしも天国を求め、そこに開かれる常しえを望むのであれば

汝、汝、捨て去るべし)

You must, you must unload

(だって道は品行方正・・・・だって道は品行方正・・・・)

[destination: LyricFind / songwriter: Alfred Reed / Song lyrics © Peermusic Publishing]

芸術的多重人格者ブルーノ・ムナーリ

画家にせよ、ミュージシャンにせよ、デザイナーにせよ、凡そ表現するものにとって、自分のスタイルや作風を確立するまでには実に多くの時を費やす。そこに至るまでの試行錯誤を乗り越えたものだけが、産みの苦しみを経た大切な収穫物を手にすることができる。しかし、世の中にはそんなハードルをいとも容易く乗り越えてしまう天才も存在する。しかも、彼らは次々と異なる収穫物を手中に収めるので、この人物の内部には複数の天才が潜んでいるのではないだろうかと考えてしまうほどだ。そこで即座に思い浮かべるのは、キュビスムの創始者として知られる画家パブロ・ピカソ(Pablo Picasso)。1881年にスペイン南部のアンダルシア地方で誕生したピカソは幼い頃からその画才をいかんなく発揮し、美術教師であった父は早々に息子は自分を凌駕してしまったと実感して筆を折り、絵の道具を全て息子に譲ったと伝えられている。当初ピカソは美術学校に入学するが、すぐにアカデミズムな環境で学ぶことの無意味さを悟って中退し、バルセロナとパリを行き来して独学の道を歩み出す。孤独で不安な青春時代を表す表現の代名詞ともなった「青の時代」は、ピカソが若干二十歳のころから開始されている。その後、モンマルトルに部屋を借りたピカソは、このパリの地から多彩な画家人生を本格的にスタートさせた。「ばら色の時代」(1904年~1907年)、「アフリカ彫刻の時代」(1907年~1908年)、セザンヌ的キュビスムの時代(1909年)、分析的キュビスムの時代(1909年~1912年)、総合的キュビスムの時代(1912年~1918年)、新古典主義の時代(1918年~1925年)、シュルレアリスム(超現実主義)の時代(1925年~1936年)、ゲルニカの時代(1937年)、晩年の時代(1968年~1973年)と実に目まぐるしく彼は画風を変化させていく。また、「仕事をしているとき以外は、一人でいることができなかった」と言われるほど孤独を恐れたピカソは、その女性遍歴も華やかだった。付き合う女性が変わる度に作風が変化したピカソだったが、そんな彼の人生の中でずっと灯り続けていたものがある。妻さえアトリエに入ることを許さなかったピカソには、特別に入室を許したかけがえのないパートナーがいた。それは幼少の頃から大好きだった鳩である。重要なモチーフでもあった鳩はピカソの生涯の友だったと言われている。

彼の創造した幾つもの「…時代」と呼ばれる作風にはそれぞれの魅力が湛えられている。もちろんそれはピカソが類い希なる天賦の才能をもった画家だから為し得たものだったからだろうが、同時にどうしてそんなことが可能なんだろうという素朴な疑問も湧いてしまう。その秘密が残された語録の中に隠されているかもしれない。

「明日描く絵が一番すばらしい」

「ミュージアムをひとつくれ。埋めてやる」

「絵画は、部屋を飾るためにつくられるのではない。画家(私)は古いもの、芸術を駄目にするものに対して絶えず闘争している」

「労働者が仕事をするように、芸術家も仕事をするべきだ」

「誰でも子供のときは芸術家であるが、問題は大人になっても芸術家でいられるかどうかである」

「昔、母は私にこう言った。お前が軍人になれば、将軍となるでしょう。修道士になれば、法王となるでしょう。そして私は画家となり、ピカソとなった」

「ようやく子どものような絵が描けるようになった。ここまで来るのにずいぶん時間がかかったものだ」

「私は対象を見えるようにではなく、私が見たままに描くのだ」

(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』語録より)

『ギネスブック』で最も多作な美術家であると記されているが、多作を生み出す秘密はなかなかその姿を現してくれない。象徴的なことがある。それはピカソの本名だ。出生証明書によると、その本名は「Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Picass(パブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・ファン・ネポムセーノ・チプリアーノ・デ・ラ・サンティシマ・トリニダード・ルイス・ピカソ)」。さらに洗礼名はといえば、「Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Crispiniano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso(パブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・ファン・ネポムセーノ・マリア・デ・ロス・レメディオス・クリスピニアーノ・デ・ラ・サンティシマ・トリニダード・ルイス・イ・ピカソ)」である。冗談でしょ?と思うだろうが本当のお話。これではまるで、次々と変遷する彼の画風そのものではないか。

さて、ぼくの属しているデザインのジャンルでも、ピカソに負けない多重人格的アーティストがいる。彼の名はブルーノ・ムナーリ(Bruno Munari 1907〜1998 )。ほぼ20世紀をめいっぱい生きたイタリアを代表する美術家でありデザイナーだ。昨年の11月から今年の1月末まで、彼の日本最大級の回顧展が世田谷美術館で開催された。ぼくは観覧しなかったが、知り合いが400頁に迫ろうというぶ厚い「ブルーノ・ムナーリ展」の公式図録兼書籍をプレゼントしてくれた。もちろんこれまでもムナーリの仕事は断片的に見ていたが、彼の全貌をこの図録で知ったぼくは正直驚いてしまった。まさにその仕事ぶりは変幻自在かつ百花繚乱。とにかく活動の幅がやけに広い。絵画、彫刻、グラフィックデザイン、インダストリアルデザイン、絵本、著述、そして晩年は子どものための造形教育にまで幅を広げている。図録に寄稿されている岩崎清氏(ブルーノ・ムナーリ研究者)のタイトルは「視覚言語の海へ」だが、正にムナーリの仕事は幾筋もの川が注ぎ込む海のようだ。一見バラバラな異なる表情の川なのに、海に注がれ交じり合うと、確かにそこから彼が生涯をかけて追求した造形思考が浮かび上がってくる。

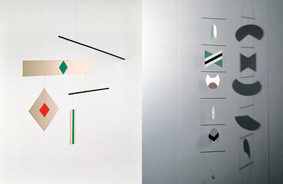

活動の幕開けは、ムナーリの出生地であるミラノで誕生の2年後にはじまった新しい芸術運動「未来派」との出会いだった。ムナーリは未来派創立宣言を発表した詩人のフィリッポ・トンマーゾ・マリネッティと18歳の時に出会い、未来派の一員となる。そして1930年代に入り、初期の彼の代表作となる「役に立たない機械」を発表する。モビールは動く彫刻(キネティック・アート)の一種だが、芸術作品として初めて創始したのはアメリカの彫刻家のアレクサンダー・カルダーと言われている。しかし、カルダーが発表したのは1932年。近い発想をしたムナーリの「役に立たない機械」の制作年は1933年なので、ほぼ同時期に異なる場所でモビールは誕生したと言えるのではないだろうか。絵画に動きを取り入れる試みは未来派の重要なテーマの一つであった。ムナーリは紙や板や棒を糸で結んで吊り下げ、かすかな風でそれらのパーツを動かすことを思いついた。それは、平面から飛び出して空間で羽ばたく絵画片に近いイメージで、現代のぼくらには何の違和感もないのびやかな表現だが、当時は親しい友人らにも理解されなかったようだ。未来派時代には絵画作品を数多く残した。「再構築宣言」で提起された「解体と再構築」、「運動の軌跡」、「時空の連続性」、「科学的素材や光の使用」、「回転や繰り返しといった運動への志向」などは、以後のムナーリの仕事を考える上で重要なキーワードとなっていく。絵画制作と並行してデザイン事務所も立ち上げたムナーリは、ミラノのリキュール製造元であるカンパリの販促ツールとなる詩集「カンパリの吟遊詩人」で挿絵を担当したり、第2次世界大戦が終結するまで様々な書籍・雑誌制作に携わっていった。

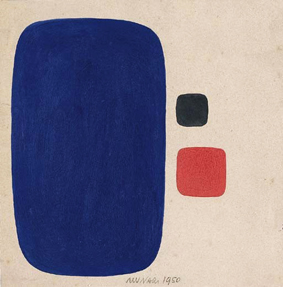

戦後の開放感もあったのだろうか、ムナーリはその範囲を急激に広げてジャンルを跨いだ活動を開始するのだが、その中心に据えたのはやはり絵画だった。1950年に発表された「陰と陽」のシリーズは組み合わせるユニットを正方形に限定して、視覚的な動きを誘発する構成で様々な試みを模索している。しかし、ぼくはこの「陰と陽」と並行して制作された「無題」シリーズの方に強く惹かれてしまう。モダンでありながら詩的。しかもエレガントな、角丸方形や楕円の有機的でフラットな色面による、ミロを連想させる抽象的コンポジションは、彼が到達された最も純度の高い様式ではないだろうか。ムナーリ・シリーズのベストは?と問われたら、ぼくは即座にこの「無題」シリーズをあげるだろう。

その後、ムナーリは具体芸術運動にも関わっていく。この運動はデ・ステイル解散後に結成されたグループ「アール・コンクレ」において定義された「シンボルや物語性も含めて現実を模索・喚起させるものを持たない[具体]という思想」を引き継いでいる。語感に反して造形的には幾何学的なバランスを重んじる抽象主義的な特徴も持つが、造形的な形は何かを表現したものでなく、「その形や色や動きが、それ以外の何ものも表していない」という即物的な提唱が作品にはこめられているのだという。絵画以外にはグループ「アール・コンクレ」の印刷物やグラフィックなどの出版事業にも積極的に参加して、「陰と陽」、「役に立たない機械」、「直接の映写」、資料集「読めない本」といった作品を発表している。その後に続く運動としては、1962年頃から開始されたアンテ・プログランマータ運動がある。これは複数のアート集団が統合されたもので、特徴としては認知心理学や新しいテクノロジーを応用したもので、造形的にはキネティック・アートやオプティカル・アートの作品などであった。そこで作家たちが意識したのは作品の完成ではなく、作品を成立させる状況、あるいはそのプロセスだった。こうした志向は現代にも引き継がれていて、来日した知り合いのドイツ人デザイナーが、自分たちの活動で最も意識していることは「Gestalt(ゲシュタルト)」であるとさかんに力説していたことを思い出した。つまり、仕上がったデザインよりも重要なことは、そこに至るまでの全体性のある構造であると。本来Gestaltは「かたち」を表す言葉だが、心理学の基本概念では、部分からは導くことのできない一つのまとまった有機的で具体的な全体性のある構造をもったものということになる。

ムナーリが参画した思想性を強く意識した活動のように、1950年頃までは文化の集団思想が活発化して、さまざまな運動として世界規模で展開されていった。例えば、1917〜1930年、オランダで生まれた純粋抽象美術のデ・ステイル(De Stijl)。ドイツでは “形態は機能に従う” をモットーとした、ヴァルター・グロピウスが創立したバウハウス(Bauhaus)。ロシアでは1920年代に抽象的で表情豊かな構造形態を様々な機械的モチーフに組み合わせるデザイン運動であるロシア構成主義 (Constructivism)。スイスでは数学的なグリッドをベースとして左右非対称のレイアウトしたり、サンセリフの書体を革新的手法で組み合わせたインターナショナルスタイル。この運動の中心的人物はスイス人グラフィックデザイナーのヨゼフ・ミューラー=ブロックマン。そしてこれら様々な運動に参画したのはデザイナーだけでなく、ピエト・モンドリアン、パウル・クレー、ワシリー・カンディンスキーといった画家や建築家のヴァルター・グロピウスやヘリット・リートフェルト、写真家のモホリ=ナジ・ラースローなど、幅広いジャンルを巻き込んでモダニズム運動が展開された時期だった。そうした変革思想の潮流に押し出されるように、さらなる文化運動の方向性を模索する動きが20世紀半ばにはピークを迎えることになる。

20世紀文明の批判的同伴者となった幾多の文化運動が試みた真摯な試行錯誤の中で、ムナーリが柔軟に活動していた印象を与えるのは、おそらく彼のデザイナー的な資質が影響を与えていたからではないだろうか。彼は運動参画と並行して絵本に関心を注ぐようになる。きっかけは5歳になる息子に与える良い絵本が見つからないと実感したことからスタートした。ムナーリは子どものために新しい絵本シリーズを10冊制作したが、このシリーズは頁サイズに変化をつけたり大小のフリップが挟み込まれたり、絵本を構成する基本となる言葉と絵だけでなく、紙自体やその形体なども表現の媒体として活用するなど、それまでにはなかった新しい試みに満ちたものだった。更に1960年代にはシリーズ「少年少女のための本」など、ムナーリは編集責任者、グラフィックデザイナー、作家として関わり、6年間でなんと66冊もの絵本を出版した。また、イタリアを代表する児童文学作家、ジャンニ・ロダーリともコラボレーションしている。この二人の希有な才能の結実によって6冊の絵本が生まれた。ムナーリの中には「技術」と「遊び」が分かち難く結びついていた。必然的に、活動は絵本や遊具にとどまらず、その延長として「未来の社会を作る男性と女性は、今の子どもたちだ」と、子どものためのワークショップ活動も開始されていく。ここまで書き進めてきて、ぼくは思わずため息をついてしまう。これらはまだムナーリの活動のごく一部にすぎないのだから…。

彼はとどまることなく挑戦を続ける。プロダクト作品「小ざるのジジ」で第1回コンパッソ・ドーロ賞を受賞(ムナーリはこの賞の創立メンバーでもあった)。そしてそのおよそ20年後に、ムナーリは「コンパッソ・ドーロ賞を無名品に」と主張して有名デザイナーらによる製品でなく、日用品にこそ光をあてるべきだとプロダクトデザイン界に一石を投じる。さらに、「直接の映写」ではスライド・プロジェクターでフィルムの代わりに羽根や糸、カラーセロファンなどをマウントに挟んで壁に映写する作品を発表したり、この延長上に光の振動方向を制限できる偏光板を組み合わせることを思いつき、無色に見える素材から偏光板によって鮮やかな色彩を生み出した作品「偏光の映写」も発表して、気負うことなく誰もが生活の中で気軽に楽しめる美術を提案した。この「偏光の映写」は1960年、東京国立近代美術館で上映されているが、1958年にムナーリ宅で鑑賞した瀧口修造はその魔術に魅了され、色彩の変化を自然の事象と重ねて変化し続けることの美しさとそれによる人間の感受性の呼応を、ムナーリの解説の翻訳にあたって詩の形で謳ったという逸話も残されている。

ムナーリの試みは続く。次は考古学の復元の手法と呼ばれるアイデアを美術表現に取り入れる試みである。これは恐竜の骨や土器の欠片などの一部分から全体像を推定する手法で、紙片台紙に並べて線を引き、形へと導いていく「空間のオブジェの理論的再構成」というシリーズで、誰でも簡単に出来そうなやり方で、誰も見たこともない作品を生み出した。また新しい技術もムナーリにとっては格好の画材となる。1959年にハロイド社(後のゼロックス社)によって世界初の事務用PPC複写機「914」が登場すると、早速ムナーリはそれを制作メディアとして活用して「オリジナルのゼログラフィーア」シリーズを発表し、何度も展覧会で実演している。1970年出版の「ゼログラフィーア ランク・ゼロックス機の創造的使用法の資料」にはこんな一節がある。「視覚芸術の制作者が担う課題のひとつは、実験し、道具を探し、それらの道具を、制作を容易にするあらゆる『手仕事の秘密』とともに、次世代へと受け渡すことである。」これは、あらゆる人にオリジナル作品の制作が可能となるという、ゼログラフィーの新しい公共性の提唱ともなった。

学問に触発された例として、ムナーリは数学と美術の結びつきにも強い関心を示した。イタリアの数学者、ジュゼッペ・ペアーノが発見したペアーノ曲線は、曲線(1次元)で埋め尽くしていくことで、結果的に正方形(2次元)が生み出されるという理論で、ムナーリはこの理論からのインスピレーションを得て「ペアーノ曲線の色彩」シリーズを発表する。数学的構造に心理的要素の強い色彩を取り入れると何が起こるのかに関心があったと述べている。

彼の観察眼は際限なく複眼化していく。ある時何気なく眺めていたフォークが手そのものに見えた事に発想を得て生まれたのが「おしゃべりなフォーク」と名付けられた「ムナーリのフォーク」シリーズ。この視覚的擬人化は無機質な物体を表情豊かな別なものに変換する発想のマジックでもある。

こうしてムナーリの百花繚乱の足跡を追っていっても、まだまだ語り尽くせないのだが、最後に芸術とデザインを自由闊達に行き来した彼らしい試みとして、大きな主題と位置づけていた「文字」の事を少しだけ。ムナーリが文字について切り拓いた道は3本あると言われている。1本目は「読めない本」のように文字をまったく排除して色と形体のみで構成すること。その成果は「本に出会う前の本」へと引き継がれていった。2本目は「アルファベットの本」のように文字を図像に変化させたり、逆に図形の組み合わせから文字を作ったり、文字がオブジェ化するようなユーモラスなアプローチと文字表現の可能性を模索した仕事。そして3本目は「未知の国の読めない文字」のように、象形文字や記号からまったく新しい文字を作ったり、誰も読むことができない文字を作ったりした。そして、限りなく絵に近づいた文字を生み出したムナーリは文字を意味から開放したのだった。

語弊があるかもしれないが、知れば知るほど、ピカソやムナーリはやはり芸術的多重人格者なのかもしれない。ムナーリの目まぐるしい変遷に目をこらすと、そこからは彼の心象の原型がぼんやりと浮かび上がってくる。ムナーリの原風景は、幼いころ過ごしたバディア・ポレジネの街外れに流れるアディジェ川畔にあった木造水車小屋だと言われている。人間の営み、自然、そしてその境界線上にある素朴な機械。この3辺のトライアングルの中で誕生した表現者ブルーノ・ムナーリは、その中で詩的に、そして軽やかに遊び回る。「何ものでもない」そして「役に立たない」。そのことこそが肝要なのだ、と彼の全人格、そしておびただしい数にのぼる作品群が今も語りかけている。

[参考文献:求龍堂刊「ブルーノ・ムナーリ展」公式図録兼書籍の諸解説]

さよならは言わない

地元に居る時は、ほぼ毎日のように顔を出しているJAZZ喫茶がある。日本中探したら同名店舗はたぶん100は下らないと思うその名は「Aroma」。ぼくの友人デザイナーが、行きつけだったその店の亡くなったマスターの跡を継いで、ここ10年ほど経営している。店の奥に鎮座するのは、アンプが年代もののプリAccuphase C-240と真空管のメインAIR TIGHT ATM-1、そして大きなスピーカーセット(JBL 2405+JBL LE85+ALTEC 511B+JBL 4507+JBL 2235H)。このコンビネーションが生み出す温かく深い音色が店内に満たされるといよいよAromaの開店だ。ショップのテーマは「1975年」。コンセプトは「あの日、あの時のまま」。1975年は2代目マスターの藤井くんが上京して初めてJAZZ喫茶なるものに感動したメモリアルイヤーなんだとか。壁には額に納まったお気に入りデザインのLPレコードジャケットが飾られ、棚にはノスタルジックなグッズがディスプレイされていて、隅から隅まで彼の嗜好で統一された店内の時間はたしかに1975年で止まっているかのようだ。

そんなAromaに開店以来、足繁く通ってきたぼくだがここ数年会うのを楽しみにしている常連がいる。ドアを開けるときまってカウンターの一番奥からニコニコしながら片手を振るSさんだ。彼は個人で高校生たちを教える塾を生業としていたが、それで生計を立てているという風もなく、どちらかと言えば道楽の範疇におさまる生業であるようにみえた。娘さんが一人いるらしいが、奥さんとは事情があって長らく別居していると聞いていた。そして数年前に同居していた母親を見送ったあと、母屋に暮らす高齢の父親と別棟に住む彼は微妙な距離感で敷地内同居生活を送っていた。経済的には余裕があるようで傍から見たらずいぶん羨ましい自適な暮らしぶりだ。年齢はぼくより10歳ほど若く高校の後輩なのだが、その外見は実年齢より遙かに老けて見えるのには訳がある。少年時代に無謀な運転者による交通事故に巻き込まれた彼は、その時頭部に受けた衝撃による後遺症で、それ以来ずっと苦しみを背負うことになった。あらゆる痛みという痛みは経験してきたと語る彼は毎月ひと抱えもある薬を医師から処方され服用し続けてきた。発作を抑えるクスリはそのまま逆読みするリスクとなって彼の身体を蝕み続け、麻酔すると命に危険が及ぶ成分も含まれる服用薬も処方されていたので、虫歯の治療ができないことも彼の老いの風貌を加速する要因となっていた。車を運転していた時期もあったようだが、病名が確定してからは免許は返納せざるを得ないし、自転車すら乗ることも許されないから、もっぱら移動手段は徒歩となる。しかし徒歩とて無理はできない。歩道で発作に突然襲われて気を失ってしまったり、炎天下を歩いて熱中症で倒れ救急搬送された事もあったそうだ。また、季節の変わり目には膝や腰の痛みにも苦しんでいた。そんな事情を知れば放っておくわけにもいかない。彼の自宅はAromaから15分ほどの距離なので、ぼくは彼が帰るときには当たり前のように送って行くようになった。もちろん、そんな思いを抱いていたのはぼくだけではない。ぼくの行けない日には、暗黙の内に何人かが分担して彼の足となっていた。

人生には明暗がつきものだが、ここからは明るい部分の話。Sさんはこれまで旺盛な好奇心によって深い知性を育んできた。彼の精神のバックボーンとなってきたのは驚くほど幅広い分野にまたがる膨大な読書量。そこにJAZZやROCKをはじめとする音楽大陸のディープなリスニング体験も加わる。そして、呆れるほど様々に派生する奔放な趣味嗜好。ぼくとは方向性は異なるが、ファッションに対する独特のこだわりもあった。これらすべてがSさんのこれまで体験してきた様々な記憶と重層的にブレンドされて彼の口から語り出されてくる。この数年間にぼくらは、旧知の間柄といってもよいほど日々濃密な会話を重ねてきた。またそれでは飽きたらず、今日語りきれなかった思いを長文メールにして深夜送ってくるSさんに、ぼくもならばと返信する。こうして夜な夜な交わされる長文メールはすでに相当な量となっている。

付き合いの切っ掛けは、初めて彼の隣りに腰掛けたぼくがアメリカのシンガーソングライター、ランディ・ニューマンのことを話したことだった。彼が深くリスペクトしていたニューマンのことをこれまで地元では誰とも話したことはなかったのだという。それから堰を切ったように、ほとんど話題に上らないような渋いミュージシャンたちの事をぼくらは語りあった。特に彼のお気に入りは、アメリカのロックバンド、トーキングヘッズ(Talking Heads)でベースを担当していたティナ・ウェイマス(Tina Weymouth)。彼女の所属するニューウェイブユニット、トムトムクラブ(Tom Tom Club)のライブをイタリアまで観に行ったほど夢中になっていた時期もあったようだ。ぼくはJAZZに関してはほとんど知らないことばかりなので、そっちの話題は藤井くんをはじめJAZZ好きの客らと盛り上がっていた。ガラケーのSさんはスマホもPCも使わないからネット注文ができない。なのに欲しいCDは沢山あるから、藤井くんに頼んでヤフオクで落札してもらったり、ノートパソコンを借りてCDにコピーする方法を教えてもらい、Aromaで長時間作業したり、ぼくがAmazonに代理注文したりして、彼のミュージックライブラリーは次第に厚みを増していった。

趣味嗜好もいろいろある。例えば、彼が収集してきたNゲージの鉄道模型などはぼくも格安でたくさん分けてもらったが、極めつけは戦車模型作りだ。どうして戦車に惹かれるのか詳しく聞いたことはないが、米粒のようなキャタピラパーツを根気よく組み立てて作業をスタートさせ、呆れるくらい手間暇をかけて、やっと両手の平にのるほどの大きさの戦車を完成させる。そんな労作が何台もあるのに、まだ未開封の箱が幾つも積み重ねられているらしい。それに一体誰が読むんだろうと思う戦車の専門書を手に入れて、嬉しそうに説明してくれるのだが、そんな時のSさんはぼくの知らない大きな子どもになっている。

また、彼は名古屋の大学時代には歴史学者の網野善彦氏に多大な影響を受け、レヴィ=ストロースの『悲しき熱帯』や『野生の思考』を愛読し、折口信夫に誘われるように愛知県北設楽郡奥三河の花祭で熊野信仰から伝わる神事芸能に度々触れるなど、旺盛な知的好奇心を持続させてきた。南方熊楠の活動にも興味津々で、当然のことながら中沢新一さんの仕事にも深い尊敬の念をはらいながら向き合っている。だからぼくらは(往々にして脈絡がなく、とりとめのない進路をとることが多いのだが))時間さえ許せばいつまでも尽きることなく話込むことができるのだ。

ファッションに関しても、彼なりのこだわりがある。菊池武夫が創始者となるBIGIをこよなく愛し、そのテイストをベースとして国内外の様々なブランドからチョイスした靴やソックスで足元から帽子に至るまでを彼なりのコーディネートでまとめて楽しんでいる。彼のワードローブは見たことはないが、ほぼ毎日取っ替え引っ替え変身してぼくらの前に現れるので、口さがない者などは「あの短い移動距離で毎日衣装替えして一体誰に見せるんだ」などと嫌味を言うが、ぼくには分かる。それは彼が自身のために行っている儀式なのだ。女性の化粧にも言えることだが、ファッションはもう一人の別な自分に変化するツールなのだ。昨日とは少し違う今日。今日とはちょっと違う明日にしよう。ぼくらの心理は日々こうして変化を欲するゆらぎをもって動いていく。それが生きているささやかな証しとなったり活力となったりすると感じるからだ。だから、ファッションは決して他人や異性を意識しただけのものではない。基本的には、今日を過ごす自身への意欲表明なのではないだろうか。

ところで、Sさんはマスターの藤井くんと似ているところがあって、それは彼らの嗜好の時計が或る時期を境にピタッと止まっていることだ。それ以降の現象にはほとんど興味を示さない。或る時期に蓄積された記憶を溺愛してるから、本人にしか実感できない描写が何度もループされる。あたかも、そこに築きあげられた愛すべき世界がずっと現在の自分を支えてきたし、これからも支え続けていくだろうと確信しているかのようだ。ぼくは意識的に攪乱を試みるが、気づけば彼らの愛すべき世界にちゃんと戻されてしまうから、ぼくも「なんちゃって愛すべき世界の住人」となって会話を楽しむことにしている。なぜなら、その感覚は同時期を潜ってきてるぼくにも無縁の世界ではないし、(それとこれは会話を楽しむことができる一番重要な理由なのだが)彼は本質的にとても「やさしい男」なのだから。見た目は厳つくて強面。以前はよくヤクザと間違われたそうだ。しかも気に食わない輩には悪態つくし、彼の甲州弁は今ではめずらしいくらい本格的なものなので、ぼくが遙か昔に聞いた筋金入りのネーティブと同レベル。しかし、甲州人の特質がそうであるようにぶっきらぼうな人ほど、その奥には繊細な一面が隠されていることが多い。ある晩、ぼくが送った亡き母の思い出に触れたブログを読んだ彼は「どーしてくれるんですか。涙が止まらないですよ」と返してきた。本人の居ないところではその人物の悪口は言わないフェアな面もあり、涙もろくて細やかな心遣いの出来る男だった。「だった」とぼくは過去形で書いているが、彼は今年の4月初旬、この世を去ってしまった。

それは本当に突然のことだった。Aromaの常連たちと日曜日に日本五大桜の1本に数えられている埼玉県北本市の石戸蒲ザクラ見学に行く事になっていて、その前日の土曜日、いつものように閉店近くに一緒に出て彼を送って行くつもりだったから、ぼくは用事を済ませてから夕方Aromaに行くと、さっきSさんが体調が悪くなって帰ったばかりだと藤井くんが言う。自分で胃腸薬買ってきたりしたものの脂汗がとまらず見るからに具合悪そうな様子で、いつも体調崩したときに相談している男性に迎えに来てくれるよう電話をかけて呼び、その人に連れられて帰ったらしい。それまでも何度か彼は店で体調を崩して横になっていたこともあったから、ぼくらは「またか」といった気持ちで、そのうち元気になってやって来るだろうなんて、深刻には考えていなかった。しかし、知人が連絡しても返信もなく、それ以来情報が途切れていたから次第に不安が募ってきていたのだが、入院しているのだろうと思っていた。ぼくらが彼の死を知らされたのはそれから5日後のことだった。彼は高齢の父親が住む隣りの別棟で一人亡くなっていたのを発見されたそうだ。おそらくAromaで具合が悪くなったその日の夜には亡くなっていたのかもしれない。その翌日ぼくらが満開の桜を眺めていた時には、すでに旅立っていたんだと考えると胸が締めつけられる。数日後、家族らによって葬儀はしめやかに執り行われた。告別式場入口には故人を偲ぶスナップや戦車模型など縁の品々が並んでいた。その中に楽譜が2枚。曲名をよく見ると「Love in Vain」とあった。この曲はThe Rolling Stonesの演奏で有名だが、原曲はRobert Johnsonのブルースの古典。伊藤比呂美さんの秀逸な訳がある。

*

Love in Vain

(「訳詞ではなく直訳」:伊藤比呂美)

そうだね、わたしは女を追って駅へ行った

スーツケースを手に持って

そうだよ、わたしは女を追って駅へ行った

スーツケースを手に持って

あああ、言うのはつらい

言うのもつらいことなんだ

愛ってものがそっくりむだなときもある

わたしの愛はそっくりむだになっちゃった

汽車が駅に入ってきたとき

わたしは女の目をのぞきこんだ

そうだよ、汽車が駅に入ってきたとき

わたしは女の目をのぞきこんだ

あああ、寂しいと思った、わたしは寂しかった

どうしようもなかった、ただ泣くだけだった

わたしの愛はそっくりむだになったんだ

そうして汽車だよ、それが駅を出たんだ

尾灯が二つ、ともっていた

そうなんだよ、汽車だよ、それが駅を出たんだ

尾灯が二つ、ともっていた

おおお、ブルーの灯はわたしのブルース

赤い灯がわたしの心

ああ、わたしの愛はむだになった

いい、いい、いい、いい、おおお

ふうう、ウィリー・マエ

えいえいえいえいえいえいえい

ふうう、ウィリー・マエ

えいえいえい、へいへいへいへい

ひひひ、いいい、おおお、おおう

わたしの愛はなにもかもむだになった

(注:ウィリー・マエ=Willie Maeというのはロバート・ジョンソンが愛した実在の女性の名前)

*

実は「Love in Vain」は、ぼくが若い頃に自家録音した音源に入っていた曲で、あるきっかけがあってSさんはそれを聴く機会があったのだが、その後こんなメールを送ってくれていた。「オーバーダビングですか。いや、ヴォーカルだけでも感心したのに、あのスライド気味なギターに『センスの良いギターだなぁ』と思っていたので驚きです。僕はかつてアコギで元祖ロバート・ジョンソンのラヴ・イン・ヴェインに挑戦して、タブを採譜まではしたものの見事に挫折した経験があります。しかし、小林さんは心で良い曲を選ぶんですね。ラヴ・イン・ヴェインなんて当時でもマイナーだったでしょうに…」こんなやりとりがあったから、楽譜を見たぼくにはぴんと来るものがあった。採譜を彼は思い出して眺めていたのだろうか。そして傍らにあったその楽譜が縁の品となったのか。もしくはギター片手に再挑戦してたのかも知れない。

今となって思い当たることが他にもある。亡くなる5日前にSさんは1枚の真っ白なCDを渡してくれた。彼が2年間プロミュージシャンの指導を受けて習得したギター演奏が披露されているシャンソンのアルバムだという。ヴォーカルの女性とベース奏者は共に存命のプロミュージシャンなので公開をずっと封印してきたが、ぜひ一度聴いてみて欲しいと。アルバムタイトルはLes Morceaux Refusés(レ モルソール ルフュゼ)。ギターを担当する彼の演奏はなかなかの出来映えだったので、素っ気ない無地CDにぼくは勝手にジャケットデザインをして返すつもりだった。(最下段写真)

ここ数年ぼくらは夜な夜な長いメールを交わしてきたと前述したが、そのメールはおびただしい数にのぼる。しかし、亡くなる前日に彼から届いたメールはちょっとこれまでのものと違っていた。死を予感していたのだろうか。いつもなら0時前には終了するメール交信なのに、夜中の2時に彼からのメールが届く。すでにウトウトしていたぼくは着信音で目覚めて寝ぼけ眼でメールを開く。「夜分済みません。寝ているでしょうね。でも、言える人が小林さんしか居なくて…」とはじまり、それはおそろしく長くヘビーな内容だった。そこには彼の心の奥にずっと淀み続けていてどうにもならない懊悩が吐露されていた。墓場まで持っていくつもりだったのにどうしても誰かに話さずにはいられなかった、そんな切実さが伝わってきた。ぼくはしばらく寝床に横たわって考えてからこんな返信をした。

「春の夜更けに相応しい話ではないですか。桜の花はなかなか埋めることの出来ない記憶を鮮明に蘇らせる不思議なチカラを秘めてるようです。そして、気紛れな思いつきでしたが、因縁深いCDのジャケットをデザインしてよかったと思いました。心が少しでも軽くなってもらえたら嬉しいです。」しかし結局、彼にそのジャケットを見せることは叶わなかった。

四十九日も終わった梅雨の晴れ間のある日、ぼくはSさんの墓参りに向かった。抜けるような青空の下で花を手向けてから墓に手を合わせる。そして見てもらえなかったCDを墓石に立てかけ、JBLのBluetoothスピーカーを置いて彼の大好きだったティナ(Tom Tom Club)のYouTube動画を再生して、Sさんの嬉しそうな顔を思い浮かべながら一緒に耳を傾けた。ぼくらの今生最後の日となってしまった亡くなる3日前、いつものようにAromaを一緒に出て彼の自宅近くにあるセブンイレブンまで乗せていく。「どうもすみませんでした」とぼくに声をかけ、降りるとかならず車が見えなくなるまで手を振るバックミラーに映った彼の最後の姿が目に浮かんでくる。墓地を後にする前にもう1曲。選んだのは小田和正の『さよならは言わない』。もちろんぼくも、さよならは言わないよ、瀬戸博幸さん。

(小田和正の公式ナンバーは国内では非公開動画となっていてカバーのみ。オリジナルが聴けるからとリンクしたのは海外サイトの動画)

マイブーム味わう幸せ

今日から日本は新時代の「令和」が始まり、花粉乱舞する春から、いよいよ本格的に生命が躍動をはじめる初夏を迎えた。自動車に例えるなら、スピードも徐々に乗ってきて、安定走行に入ったというところだろうか。そんな日々に彩りを添えるのはやっぱりMusic。そこで今回は、ここ半年ほどマイブームとなっている音楽のお話。

何事にも切っ掛けというものがある。発端は自室で観るテレビの買い換えだった。カタチから入る性癖のあるぼくが目をつけたのは、これ以上ミニマルにならないというくらいシェイプされたフォルムをもつSONY BRAVIA OLED A1シリーズだった。訪れた家電店で偶然見かけた4K有機ELディスプレイに再現される映像の美しさに「今のテレビってここまで進化したのか」とぼくは思わず息をのみ、有機EL特有の漆黒によって引き締められた映像の美しさに感動してしまった。ロゴさえ見つけることが難しいほどそぎ落とされたスリムなフレームの中に、その鮮明な映像だけが浮かんで見えるシンプルさも潔い。なんでもサウンドは「Acoustic Surface」という画面自体を背後から振動させる画期的な構造がもたらす自然な再生音がセールスポイントのひとつとなっていたのだが、普段ぼくはイヤホンで視聴しているので、この映像と一体化されたサラウンドの臨場感は残念ながらまだ未体験のまま。ともあれ、こうして一番小さいタイプ(とはいっても55v型だが)のBRAVIA A1が自室にセッティングされることになった。

まず、店頭で体験したあの感動を再現しようと、公開されている美しい4Kデモ映像をいくつもネットからダウンロードする。そんな中に『Italy by Drone(4K)』という動画があったのだ。空からイタリアのベニス、リド、ブラーノ、ムラノ、ヴィチェンツァやベロナを俯瞰するドローン映像で、地中海特有のまぶしい陽光降り注ぐ運河や、おもちゃ箱をひっくり返したようなカラフルな壁の町並みを舐めるように写し出している。そこにBGMとして流れてきたのがMike Posner(マイク・ポズナー)”I Took A Pill In Ibiza“だった。Posnerは31歳になるアメリカのシンガーソングライター。2010年にソングライターとしての才能を開花させ、ジャスティン・ビーバーに曲を提供するなどミュージシャンとしての成功をおさめたが、その後は厳しい現実の壁に突き当たって低迷する日々を送っていた。そこである日、彼は様々なしがらみを捨ててユタ州に向かう。そして、山奥にこもって、バンの車内で質素な生活を送る日々を選んだ。その体験の中で、それまでの過去の成功がもたらした虚しさを曲に描きだし、生まれたのが”I took a pill in Ibiza”だった。皮肉なことに当初は悲しげなこのアコースティックなフォークソングはパッとしなかったが、ノルウェーのデュオSeeBがEDMリミックスとしてカバーした途端、ヨーロッパでブレイク。ビルボード・ホット100でも5位まで登りつめるヒット曲となり、Posnerは再び脚光を浴びることとなった。その後、この曲は2017年グラミー賞『年間最優秀楽曲』にもノミネートされることになりPosnerは復活を果たす。中性的な歌声で、過去の栄光を皮肉り、「ぼくが知っているのは悲しい歌だけなんだ」と4Kのドローン映像とはミスマッチなフレーズを繰り返す。ぼくが惹かれたのは、その独特なハスキーで高音のボーカルだった。さっそくYouTubeで、彼の楽曲を検索試聴してコンピアルバムを作り、そのハイトーンボイスを楽しんでいた。なかでもぼくが好きなのはナイーブでキュートな”One Hell Of A Song“。Remix版の軽快さもなかなかステキだ。

そんな検索サーフィン中にぼくはPosnerとよく似た歌声のミュージシャンを発見する。楽曲はどれもなかなか良い。いや、すごくいい!ということで次に夢中になったのはPassenger(パッセンジャー)。このミュージシャンの本名はMichael David Rosenberg(マイケル・デヴィッド・ローゼンバーグ)といって、35歳になるイングランド出身のフォークロック・シンガーソングライター。Passengerは彼がメインボーカルおよび作曲担当していたバンドの名称だったが、2009年のバンド解散後、ソロ活動するようになってもそのまま彼はバンド名を使い続けることにした。ぼく的にはDavid Rosenbergの方がしっくりくるし恰好いいと思うんだけど…。Passengerはイングランド人の母親とユダヤ系アメリカ人の父親との間に生を受け、現在もイングランドのブライトンに在住している。16歳で学校をやめ、ストリートミュージシャンとしての生活を経て晴れてプロとなる。多くの国でヒットチャート第1位にランクインした”Let Her Go“は彼のベストシングルでつとに有名だが、ぼくは最初に聴いた”Runaway“が印象深い。ちなみにメイキングを観ていたら、このOfficial Video映像の撮影をしているカメラマンは東洋人(もしかしたら日本人?)だった。

Passengerの音楽はPosnerと較べると、ブリティッシュフォークの流れを汲むような湿り気を帯びた哀愁を漂わせている。そして、何と言っても殉教者のようなひげ面から紡ぎ出される独特な歌声が魅力的。海辺で女性コンテンポラリーダンサーが舞う”To Be Free“の映像を観ていると、つくづく彼はイングランド人なんだなと感じる。背景を彩るのはイタリアやアメリカ西海岸のようなスカッとした青空ではなくて、灰色を帯びたグレイッシュな空だ。紹介したい曲がたくさんありすぎて困ってしまう。のびやかなブリティッシュフォーク”Why Can’t I Change“。叙情的な名曲”When We Were Young“や、心温まるロマンティックな”Beautiful Birds“もある。また、Passengerは何曲もカバーを演奏しているが、ぼくが特に好きなのはBob Dylanのカバー”Girl From The North Country“。そしてぼくのPassenger Best 1は”Home”。この曲はいろんなバージョンがあるが、Rimixの”Home (Steezmonks Remix)“なんて何回繰り返し聴いたことだろう。

*

[Home]

They say home is where the heart is but my heart is wild and free

我が家とは心のある場所、と人は言う でも僕の心は野性的で奔放

So am I homeless or just heartless?

だから僕には家がないのかも それとも、ないのは心?

Did I start this? Did it start me?

僕が心を作ったのか?心が僕を作ったのか?

They say fear is for the brave for cowards never stare it in the eye

恐れるのは勇敢な証しだ、と人は言う だから臆病者の眼には恐れがない

So am I fearless to be fearful does it take courage to learn how to cry

僕は恐れを感じるために不敵になるんだろうか 泣き方を学ぶためにも勇気はいるんだろうか

※So many winding roads so many miles to go and oh.

いくつもの曲がりくねった道 とても長い道のり

Oh they say love is for the loving without love maybe nothing is real

愛は愛するためにあると人は言う 愛がなければ、何も本物にはならないと言う

So am I loveless or do I just love less

僕には愛情がないのだろうか、それともただ愛情が小さいだけ?

Oh since love left. I have nothing left to fear

愛があるならば 恐れるものなんて何もない

※So many winding roads so many miles to go

いくつもの曲がりくねった道 とても長い道のり

※When I start feeling sick of it all. It helps to remember I’m a brick in a wall

僕が全てのことに嫌気がさしたら 思い出そう、自分は壁の一部のレンガなんだと

Who runs down from the hillside to the sea. When I start feeling that it’s gone too far

丘から海まで転がり落ち あまりに遠くまで来過ぎたと感じたら

I lie on my back and stare up at the stars. I wonder if they’re staring back at me

寝そべって星々を見上げよう. 星たちだって僕を見つめ返しているのかもしれない

When I start feeling sick of it all. It helps to remember I’m a brick in a wall

Who runs down from the hillside to the sea. When I start feeling that it’s gone too far

I lie on my back and stare up at the stars. I wonder if they’re staring back at me

*

音楽好きは節操もなく、どんどん脇道に逸れながら探索サーフィンを続ける。やがてぼくの関心は北上してアイスランドに辿り着く。今度の音楽は少しワイルドで力強い。アイスランド・モスフェルスバイルで2012年に結成された4人編成のロックバンド、Kaleo(カレオ)と出会ってしまったのだ。Kaleoはハワイ語でサウンドを表す言葉だそうだが、その音楽の図太さはボーカル・ギター・ピアノ・作詞担当の Jökull Júlíusson (一体何と発音するんだろう)のボーカルによるところが大きい。ルックスと歌声のギャップも面白い。 “Save Yourself” (LIVE at Fjallsárlón)は、何と氷河の上で演奏してる。おー、やっぱりアイスランドだ!(Kaleoは2015年からはアトランティック・レコードと契約したのでアメリカテキサス州オースティンに滞在している)なので、歌詞は英語が多いがアイスランド語の曲もなんとも味がある。”Automobile“なんて正統的なロックナンバーだけどなかなか恰好いいし、出しゃばらなくて渋いリードギター、寡黙なベース、ボーカルもサポートするドラムスと、メンバーのポジショニングもピッタリ決まってる。アイスランドは日本の四国より小さな国なのに、前にもとりあげたポストロックバンドSigur Rós (シガーロス)やOf Monsters and Men (オブ・モンスターズ・アンド・メン)、それにご存じBjörk (ビョーク)だっている実は音楽大国なのだ。

どちらも2015年リリース曲だが、まるで短編映画のようなSigur Rósの”Hoppípolla“や、モノクロ・クチパクパフォーマンス映像が新鮮なOf Monsters and Menの”Human“と、相変わらず彼らのアイスランド魂は健在。もちろん、アバンギャルドで革新的な活動を持続しているBjörkだって負けてはいない。ビョークという命名は、カバノキ(樺の木)という意味がその由来なのだそうだが、イギリス出身の映像作家クリス・カニンガムがミュージックビデオを担当したレズビアンロボットの”All is Full of Love“は当時とても衝撃的だったが、そのリリースは1997年なので、あれはもう20年以上も前の衝撃だったことになる。そして21世紀初頭のいま、孵化する昆虫をオマージュしたエロティックで官能的な最新作”arisen my senses“を視聴すると、彼女のその実験的姿勢にまったく揺るぎがないことがわかる。

ところで、YouTubeは視聴中にサイドバーに関連動画のサムネールが表示される。ぼくはある日、そこに骸骨のお面をつけたミュージシャンのジャケットを見つけた。メキシコには街中がカラベラ(=ガイコツ) で溢れかえる盛大な祝祭「死者の日」(Dia de Muertos)がある。それは日本のお盆にあたるもので、死者を迎えて死者を称え、そして死者を送るお祭りだ。その期間は仮装した老若男女が、それぞれ思い思いの可愛い骸骨となって街にくり出す。カラフルで陽気なメキシカンHalloweenのお盆版みたいなイメージか。そこで、この骸骨のお面ミュージシャン、C.W. Stonekingの”We Gon’ Boogaloo” Live at KDHXをさっそくクリックしてみると、おー、いいじゃない!茶目っ気たっぷりで、ラフな、人食ってる感がなかなか好感もてる。ガールズバンド従えてノリノリ演奏。次の曲、ラテンアメリカ版「なまはげ」みたいな”Zombie“も益々微笑ましい。タコス・チリコンカーン・ナチョスなどメキシコからの影響を受けたアメリカ南部やテキサス州周辺の料理はTex-Mex、つまり「テキサスとメキシコ混交の」という意味のテックスメックス料理と呼ばれてるが、音楽も同様にアメリカ南部のメキシコ系音楽はTex-Mex(テクス・メクス)と呼ばれることが多い。このC.W. Stonekingの音楽は、ブルースコードをベースにそのテクス・メクスを存分にふりかけたご機嫌サウンドといえるだろう。彼の調理室ストッカーには戦前のブルースサウンドはもちろん、ニューオリンズジャズ、jugバンド、カリプソ、アーリーロックンロール、ゴスペルなんかの素材がぎっしりと詰まってる感がサウンドからしっかり伝わってくる。音質は全然シャープじゃなくてモゴモゴしてるし、そこにデジタルのデの字もないけど、彼の音楽にはその方が相応しい。これって立派な(それにちょっと不良な)大人の音楽だと思う。なのに、ときには”On a Desert Isle“のようなしっとりとしたアコースティックブルースを聴かせてくれたりするのも憎らしい。こんなC.W. Stonekingをぼくはてっきり生粋のアメリカ南部辺り生まれのミュージシャンと思っていたら、何と彼はオーストラリア生まれの45歳だったから、世界は広い。

こうして各国に点在するマイブーム・ミュージックをあれこれ堪能してきたが、そろそろ最後に締めくくりのデザートとなるアルバムを1枚。リゾナーレ八ヶ岳のショッピングモールにスウェーデンをテーマにした「naTur」というショップがある。店内には北欧の息づかいが伝わってくるグッズがところ狭しと並んでいて、スカンジナビア好きのぼくは、いつも前を通るとどうしてもドアを開けてしまうのだが、あるとき店内に流れていたのが、ストックホルムで結成されたドラムレス・ワンホーン・トリオSweet Jazz Trioのアルバム「Soft Sound from a Blue Cornet」だった。トランペットより柔らかいコルネットの音色は、バンド編成をギターとウッドベースだけのトリオとすることで、心にしみこんでくる心地よいJazzに仕上がっていた。ぼくは早速、このあたたかくて包容力がある美しいアルバムを購入し、いろんなシーンで愛聴している。詳しいディスコグラフィーがないので分からないが、3人のミュージシャンは間違いなく高齢だろうし、音色もルックスに相応しい「いぶし銀」。金管楽器のコルネットなのに、その音色からビオラとかチェロのような室内弦楽器の中低音の響きを連想させられるのもちょっとびっくり。変哲もないシンプルな楽器の組み合わせと繊細でバランスのとれたサウンドアンサンブルで、こんなに極上のベルベット・トーンが生み出せるなんてまさに熟練の技。静かなのに、強い。シンプルなのに、多様。やはりJazzって大人の音楽なんだなぁ。いやいや、Jazzだけじゃない。音楽があって本当によかった。世界中から、ぼくの聴覚へと届けられる多様な快感を、まだまだ味わうことができるこの幸せに感謝しなくては。