Kiyosato a Century Project

ぼくは学校が大嫌いだった・前編

ぼくは学校が大嫌いだった。幼稚園は眠くもないのに昼寝を強要されるのが我慢できずに中途で退園。小学校では登校時間になるときまって腹痛がしてしょっちゅう休んでいたから、先生たちからは病弱児童と見なされていた。しかし今日は休んでもいいと親から許可が下りると腹痛はすぐに治ってしまい、後は日がな一日家の周りで遊びまわる。要は学校に行きたくなかっただけなのだ。別に深刻な苛めにあっていたわけでもなく、行けば行ったで楽しく過ごしていたから、変種の登校拒否児だったのかもしれない。ただ女の子は苦手だった。成長の早い大きな女の子には待ち伏せされて意地悪されたこともあったし、中学の担任女性教師からはけっこう理不尽な苛めにあった。たぶん可愛げのない子どもだったのだろう。でも、そんなぼくの学校生活は平均的なものだった。団塊直後の世代で、すし詰めだったけど学級崩壊はなかったし、今のようなギスギスした陰湿な苛めもなかった。あきらかにハンデキャップを背負った児童が各クラスに1〜2名はいたが、彼らを周囲がサポートするのは自然なことだった。

上の写真は以前装幀を担当した記録集「ポール・ラッシュ100の言葉」から抜粋した清里の子供たちのスナップだ。1960年頃、無料で牛乳が配られた時の様子だというから、ぼくも彼らと同年代ということになる。開拓という苦難の歴史を背負う清里だが、彼らが飲んでいるのは地区内にある高地の牧場から届けられた本物の牛乳であろう。羨ましいな。だってぼくらの給食にいつも出されていたのは、あの不味い脱脂粉乳だったから。年数回のお祝いの日に出される揚げパンが最高のご馳走だった。その日はどんなことがあっても登校したものだった。それにしても写真を眺めると、当時の子どもたちは腰が据わっているというか、重心が低いというか、見事な安定感ではないか。確かにみんな貧しかったけど、等しく貧しいという平等感がそこにあった。

そんな学校生活でも拒否反応を起こしたということは、思うに、たまたま出会った同級生たちと同じ空間で一定時間拘束され続けるという状況が、ぼくの気質にとっては容易に受け入れがたいものだったからなのだろう。高校を卒業する頃には、すでに我慢も限界に達していた。社会に順応していく能力は義務教育などを通じた集団生活から築かれてゆくものだが、そのプロセスにおいてぼくは甚だしく社会性に欠け、順応しにくい子どもだったようだ。

ではさぞかしブルーな幼少期なのかというとそんなことはない。十代前半まで一家が借家住まいしていたところは、東京の某企業家が別荘にしていた敷地内にあり、そこには管理者となっている家族とぼくら一家しか住んでいなかったので、思えば住まいの周辺はずいぶんゴージャスな環境だった。今では梅の庭園として、時期ともなれば入園者も集う広大な私有地だ。小山を擁し、芝生や見事な植栽、そして池や秘密の洞窟まであったりし、ここはまさにぼくのワンダーランドだった。オーナー一家は夏場の一時期しか来ないので、近所の子どもたちと一緒にこの敷地内でほんとうにいろんなことをして遊んで過ごすという幸せな借景の幼少期をおくることができた。ここに居を構えたことと、登校を強要しなかった親には今でも深く感謝している。考えようによっては、学校は社会の箱庭みたいなものだけど、狭い世界であることにかわりはない。当時のぼくはワンダーランドから与えられる滋養のおかげで、なんとかその狭い世界の中で心のバランスをとることができたのかもしれない。

長じて自分の気質を分析してみるとアンビバレント(二律背反)な一面が際立っていると思う。あんなに行きたくなかった学校も行ってしまうと別人となる。活動的でリーダーシップをすぐとりたがるような子どもだった。だから教師たちはぼくが登校拒否しているなんて考えもしなかっただろう。勉強熱心だけど病弱な子として記憶されていたはずだ。

この生来の気質は今も変わることはない。社会人となってからもずっとこのアンビバレントな両極を振り子のように行き来しながら生きてきたような気がする。振り幅が大きい時ほど中間点を強く意識する知恵も身に付けた。あんなにいやだった学校から開放され、自分の意思による人間関係を築きながら、時間や空間を自由選択できるようになっても、結局この気質が変わることはなかった。

この歳まで振り子を繰り返す中からやっと少しづつわかってきたことがある。人生は必然と偶然の糸が複雑に絡み合いとぐろを巻いているようなものなのだから、時に応じてどちらにも振れていける幅が人には必要なんだと思う。思うようにならない事実を吸い取ってくれる「良い加減」の幅である。無駄や遠回りも、意味あるものとするのはそのあとの生き方次第。ならば無駄なものなんてひとつも存在しないことになる。人は笑顔のあふれる中で泣きながらこの世に生まれ出る、そして泣きながら見送られる時には笑いながらこの世から去るのだ、かくのごとく生きるべしとは古いチベット仏教の教えだそうだが、この世に生のある限り、学校を出ても次々と別な学校(分校?)が立ち現われてきて、卒業することなんて叶わない。笑いながらこの世から去るためには、結局人は自分の気質と折り合いをつけながら学び続けるしかないようだ。だから大嫌いだったあの頃の学校も、やはりあの時代のぼくだけの学校だったのだ、と今では考えている。

at Central Park, New York

偉いな!アッチャン So

H氏がこの夏亡くなったと立ち話していた知り合いから突然告げられた。重い病と闘っていたことは知っていたが、半年前に会った時には元気そうだったし、まだ60半ば。どうして?と戸惑う気持ちが先にたつ。

H氏は8年ほど前、ヘッドハンティングされてある施設を託されることになり、東京から赴任先の甲府にやってきた。知人の紹介で引き合わされ、ぼくがその施設の一連のデザインを担当することになってから、H氏との付き合いがはじまった。

京都の呉服屋さんで生を受け、長じてホテル業界に入りキャリアを積んだというH氏だが、特にニューヨークのセントラルパークにある老舗ホテル「The Plaza」での勤務経験によって仕事に対する姿勢が方向づけられたのだと聞かされた。仕事で見せる粘り強いこだわりと感性は、京都人気質とこのThe Plazaでの体験がブレンドされて形成されたものだろう。出会いから3、4年、ぼくらは互いを尊重しあいながら仕事を通じて信頼関係を築いていったが、諸事情によりその施設が閉鎖されることになり、会う機会もなくなってしまった。その後H氏から(今年サミット会場にもなった)洞爺湖のザ・ウィンザーホテルの副支配人として北海道に単身赴任することになったという知らせが届いたが、ほどなく彼の地で発病という事態となってしまったようだ。そして1年ほど前には、奥さんの実家がある山梨に戻って療養しているらしいと人づてに聞かされていた。

そのH氏からある日突然メールが送られてきた。それは名刺のデザイン依頼だった。療養しながら短期大学でホスピタリティについて授業を受け持つ講師として活動していることに触れ、ともすれば沈みがちな自分の気持ちを前向きに変えたいと名刺をつくることを思い立ったと記されていた。お役に立てるのなら、こんなデザイナー冥利に尽きることはない。数日後H氏は打ち合わせのために奥さんを伴ってボスコにやってきた。赤いマフラーに上質なファーフェルト帽。久しぶりの再会で、いつものダンディなH氏だったことがうれしかった。急いでぼくはデザインにとりかかり、仕上がった名刺の出来栄えにH氏はとても喜んでくれたそうだ。うれしそうに会う人ごとに渡していますよと納品後奥さんが電話で伝えてくれた。別れ際「どうしてこんな病気になってしまったのかと悩んだりもしたけれど、それは考えてみても仕方ないんですよね」と少し淋しそうに微笑んでいたのが印象的だった。そして結局これが今生の最後となってしまった。そのわずか数ヶ月後、使いきることなく残されてしまった名刺の束とH氏の記憶…。

そんなことがあってからしばらくしたある朝、新聞を広げると地方面の「在りし日をしのんで」というコラムに見覚えのある顔が載っていた。享年55歳。「美容院の長男として生まれた。中学からギターを始め、高校を卒業後は上京し、プロに。左利きのベース奏者としてジャズなどの舞台に立った。無口で穏やかで誠実な性格が愛された。母の身を案じながら若くして病で逝った。」と書かれていた。

思い出した。ぼくがミュージシャンのまねごとをしていた頃、バンドで一緒に何度か演奏したことのあるあのアッチャンだ。ぼくより年下だった彼は、いつも片隅に腰掛けてニコニコとほほ笑みながらみんなの話しを静かに聞いていた。でもベースの腕は確かだった。そうか、ずっと音楽してたんだ。偉いなアッチャンは。感心してみても、その彼はこの世にはもういない。

かかわりの濃淡にかかわらず、こうした事実はぼくの中に堆積していく。そしてそれは確実に増えていくのだ。生をのばしていくごとに、折り重なり厚みを増すぼくだけの記憶の大地となっていく。

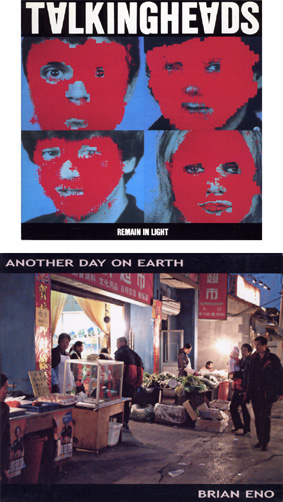

Remain in light

WPCP-3623

Below_BRIAN ENO

Another day on earth

BRC-128

地下水脈のブライアン・イーノ

触覚的な音楽というものがもしあるとしたら、そんな音楽を作り出すミュージシャンの筆頭に、ぼくは迷いなくブライアン・イーノ(Brian Eno)をあげるだろう。

イギリス生まれのイーノは環境音楽の先駆者として知られている。美術学校在籍中に音楽活動を開始し、ロキシー・ミュージック(RoxyMusic)に加入。2枚のアルバム制作に参加した後、脱退。それから次第に前衛的な現代音楽に傾倒していったイーノは、1978年にアンビエント・ミュージックの記念碑的作品『ミュージック・フォー・エアポーツ(Music For Airports)』を発表する。以降、ハロルド・バッド(Harold Budd)やジョン・ハッセル( John Hassell)らとともに共作や発表を精力的に重ね、環境音楽というジャンルを確立させていく。

「…エアポーツ」はもちろん、「オン・ランド」(Ambient 4: On Land)、ハロルド・バッドとの共作、「パール」(The Pearl)や「鏡面界」(The Plateaux of Mirror)、そしてジョン・ハッセルとの共作「第四世界の鼓動」(Possible Musics)などは繰り返し何度も聴いてきた。イーノのつくりだしてきた環境音楽は素晴らしいと思う。でも彼のルーツはそんな抑制された静的世界にあるのではなく、ラジカルなグルーブ感(groove)が渦巻く、もっと荒々しく官能的な世界に深々と根ざしているのではないかとずっと感じている。

それは1980年に発表されたトーキング・ヘッズ(Talking Heads)の「リメイン・イン・ライト(Remain In Light)」を聴いてみるとよくわかる。当時トーキング・ヘッズはアメリカン・パンクロック・シーンで活躍していたバンドだったが、イーノはこのアルバムにプロデューサーとして参加している。だからこれはイーノのアルバムではない。でもそこで飛び跳ねている音はまさしくイーノの子共たちに違いなく、ヘッズの面々はまるでイーノの奏でる楽器のようだ。デヴィッド・バーン(David Byrne)という類いまれな才能をもったミュージシャンに牽引されてトーキング・ヘッズはステキな作品を数多く残しているが、そのどれもこのアルバムだけは超えられなかった。発表されてから30年近く経っても全く色褪せていない。これは掛け値なしの傑作ロックアルバムだと思う。

冒頭曲「Born under punches」から、ビシビシと鞭で打たれながらゆったりとメコン川の流れに身を委ねているような、相反した不思議な快感に捕われる。それはセーヌ川でもないし、利根川でもない。なぜか行ったこともないけどメコン川に違いないと思い込ませるようなアジアの香りを遠景に漂わせている。

このアルバムはアフリカンビートをロックに大胆に取り入れたと評価されているが、(YouTubeに投稿されている演奏「イタリアLive」はこのコメントを彷彿とさせる)何と言っても特徴的なのは全編を貫く触覚的なグルーブ感だ。聴いているとまるで脳内にマドラーを差し込まれ攪拌されているような気がしてくる。これはタイトで強靱なうねりのもたらす脳内快感だ。

イーノの最新作「Another Day on Earth」にもそれは継承されている。「Remain In Light」の続編のような冒頭曲「This」から2曲目「And Then So Clear」にかけては、これまたプチプチと官能的な泡立つ音が全方向から流れ込んでくる。ファズのかかったイーノのヴォーカルもすこぶるセクシー。このアルバムは、ある日、中沢新一さんが「これいいよ」とプレゼントしてくれたもので、イーノは久しく聴いてなかったから突然懐かしい友と出会ったみたいな気持ちになり、相変わらずのグルーブ感に何だかうれしくなってしまった。

ところで、イーノに限らず美術学校に通っていたというミュージシャンはなぜかとても多い。ジョン・レノン(John Lennon)を筆頭に挙げたらきりがない。音楽家も画家も窓のついている場所が少し違うだけで、住んでいるのは案外同じ部屋だったりして…。逆さまにしてこんな風に考えてみることはできないだろうか。よく若者が人生を賭けるに値するものになかなか出会えず悩んでいるなんて話を聞くと、とりあえず足下の大地を掘ってみたらいいのにと思う。大事なことはただひとつ、掘り続けること。井戸なんてどこから掘ってもいいのだし、たまたま立っていたからここだった、でまったく構わないと思う。掘り進めなくなったら別な場所からまたはじめるだけ。そして幸運にも地下の水脈にまで抜けることができたら、そこはあらゆる他の世界の井戸に繋がっている普遍の水脈なのだから、なーんだ、どこからはじめてもよかったんだとしみじみと腑に落ちるに違いない。(ぼくはまだまだ道半ばではあるけれど)イーノの音楽を聴いていると、ぼくはいつもこの井戸のことを思い浮かべてしまう。

Below_Appel Antinucleaire Par

Affiches Telecopies (Detail)

©1995 Marc Pataut

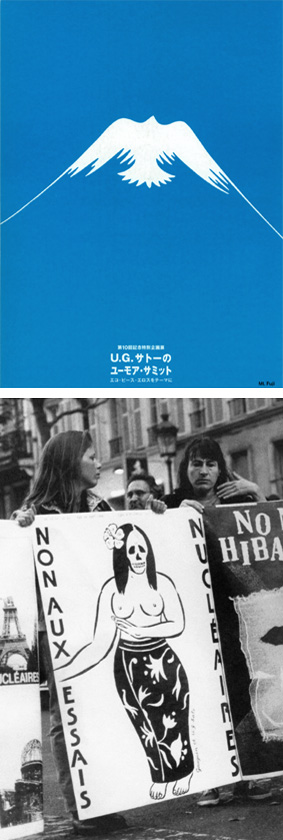

大陸的ユーモア

グラフィックデザイナー、U.G.サトーさんの展覧会が八ケ岳南麓の大泉にあるダイヤモンド八ケ岳美術館ソサエティで開かれていた。3月から8月までと会期も長く、近場だからいつでも行けると高を括っていたらもう会期の終了間際となってしまい、慌てて会場に向かう。展覧会のタイトルは洞爺湖サミットにひっかけた、エコ・ピース・エロスをテーマにした「U.G.サトーのユーモア・サミット」。ポスター、版画、絵本から立体まで、これほどまとまったU.G.サトーさんの作品を見る機会はこれまでなかったので、この日は心ゆくまでU.G.Worldを満喫することができた。

U.G.サトーさんは各国のポスター展で多くの金賞を受賞し、海外での評価も高いアーティストとして知られているが、それは作品のもつ普遍性と伝達力の強さの証明でもある。どの作品にも、明快でプリミティブな力強さと人懐こいユーモアが湛えられている。ほとんどの作品には自身のイラストが使われているが、どの作品もグラフィックとイラストレーションは見事に一体化し、昇華されて、U.G.サトーさんならではの魅力の源泉となっている。

作風は福田繁雄さんやエッシャーなどが得意とするトリックアート(騙し絵)の系譜に連なるが、ぼくはむしろ、1940年代から活躍したフランスのポスター作家、レーモン・サヴィニャック(Raymond Savignac)により近いものを強く感じてしまう。つまり、持って生まれた癖のようなものまで、むき出しにして表現力に変えてしまう才能のことである。メッセージがユーモアに包まれて差し出された時、それはさらに力強いものとなる。ユーモアは人間への深い愛情に根ざしているし、同時に倫理の幹にも支えられている。だからユーモアは万国共通の伝達言語なのだ。伝達をするのもされるのも人間同士。ユーモアが肉声に近いほど、より強く人の心は揺り動かされていくことになる。

また、U.G.サトーさんは常に行動するデザイナーでもある。1995年から翌年にかけてU.G.サトーさんらが中心となって反核FAXポスターアピールを行なったことはまだ記憶に新しい。デザイナーらに核実験への抗議ポスター制作を呼びかけたのだ。短期間のうちに用意する必要があったため、作品はFAXしてもらい、それらを引き伸ばして迫力ある白黒ポスターにしたので、結果的に集結した作品は贅肉が削ぎ落とされシャープなメッセージがこめられたものとなった。こうして集められた反戦ポスターは、国内はもとより、中国では展示、フランスでは展示に加えポスターデモ行進へと展開されていった。グラフィックの抗議…、その有効性と限界性を冷静に認識しつつも、生の根源を脅かすものへの抗議の意志と声をデザイナーがあげたという事実は記憶されるべきだし、おそらくポスターというメディアの原点はここにあるのだと思う。これは行動するデザイナーとしての面目躍如たる印象深い出来事だった。(上のモノクロ写真は、当時フランスの行なった南太平洋核実験への抗議行動として、パリ・レピューブリック広場からバスティーユ広場へポスターデモ行進した際に参加者が掲げたU.G.サトーさんの作品である)

U.G.サトーさんには個人的な思い出もある。90年代前半、クライアントである昇仙峡の菅原屋さんから、自然と栗鼠と胡桃をテーマにモニュメントが欲しいのだがと相談された時、まっさきにぼくが思い浮かべたのが、U.G.サトーさんの動物のシルエットをテーマにした立体作品だった。その後、快く依頼を引き受けてくださったU.G.サトーさんが作りあげたのは、ふたつに割った胡桃にそれぞれ栗鼠が納まる「対栗鼠(むかいりす)」という陶器の作品だった。「リスはクルミをコノミ クルミはリスをクルミ クルミからリスはうまれる リスはクルミをわり クルミのミを ミルクとしてそだつ リスとクルミのかんけいは クルクルとわのようだ」という作者のコメントにも、発想のベースとなっている先取りされたエコロジカルな循環思想が読み取れる。(モニュメントは今でも菅原屋店舗前で見学可能)

除幕式に出席するためU.G.サトーさんは奥さんを伴って来県し、昇仙峡を散策した後、ボスコにまで足を伸ばしてくださった。生まれてまもない息子さんの木(もく)くんを背負って、道すがら可愛くてしかたがないといったU.G.サトーさんの様子が、60過ぎて孫のような子どもを授かったアラン・ドロンの喜びようを彷彿とさせて、とてもほほ笑ましかった。(長男のダイノ サトウさんはアニメーション作家として活躍中)お土産にいただいたオリジナルデザインの壁掛け時計はいまだに自宅で時を刻んでくれている。

飾らないその人柄には多くの人々が惹かれているが、時折垣間見せる童心の背後には、大陸的な記憶が存在しているように思えてならない。いや、それはさらにスケールの大きい環太平洋規模の世界に根ざすDNAなのかもしれない。そう考えると、どことなく日本人離れしたその風貌だって、(もちろんぼくの勝手な想像にすぎないのだが)アメリカインディアンの賢者やインカ帝国の司祭のようにも見えてくるのである。ぼくにとってU.G.サトーさんは、ずっと万国共通語を巧みに操る大きなグラフィックデザイナーとして存在し続けている。

Below_CD cover (Detail)

未完の青春

ぼくは小田和正が好きだ。いや、もちろん彼の歌の話です。も少し正確に言うと、彼の描き出す1シーンに魅かれている。発売されたCDだってほぼすべて持っている。

オフコースのメンバーとしてスタートしたそのキャリアは長くてずっと根強い人気を誇っている。引きをきらないCMソングとドラマ・エンディング曲への依頼やアルバムセールスなどを見れば、間違いなく大成功したミュージシャンの一人と言えるだろう。

しかし、世の中の理としてかならず成功者には異論がつきまとう。まるで中高校生の日記みたいなあの歌詞は何なんだ、ちょっと勘弁してほしい、一体どこまで本気なの、とかとか…エトセトラ。(でも本気なら、還暦過ぎた男の歌詞として、考えようによってはそれはそれですごいことなのかも知れないけれど)

ただこの言い回しさえなければ丸ごといい曲なんだけどなぁ、という作品はたくさんある。タモリさんは小田和正嫌いで有名だけど、その気持ちの半分以上はぼくにだってわかる気がする。それにずっと昔からアルバムのジャケット・デザインはどれもこれもひどいものだった。よいものがひとつもないということは、レーベルやプロデューサーの問題でなく、やはり原因はアーティストの感性に帰結するはず。余談ですが、ぼくはあまり見たくないものが近くにあるのが耐えらない時には、自分でデザインすることにしている。例えばパソコンで使うアプリケーション・ソフトの教本の類いには、けっこうひどいものが多い。そんな時は、新たにデザインしてカバーを巻き直してから、やっと本文を読みはじめるなんてこともあったりする。ミュージックCDも同様だけど、最近は買ってもすぐにi-Podに移してしまうので、さすがにデザインし直すことはもうあまりない。さて、話を戻します。いろんな「う〜ん、ちょっとねぇ〜」という小田和正への異論の嵐はけっこう根強く渦巻いていて、ぼくはその中でずっと孤独だった。好きだなんて言うと、なんかカミングアウトするような気持ちになってしまう。昔、矢野顕子がインタビューで「私、ほんとは小田和正さんの歌が好きなんです」と答えていたのを読んでほっとしたことがあったっけ。

もちろん異論を覆いつくす共感の嵐もあるのだろうし、別に好きなら好きでとやかく言わず黙って聴いてろ、という声もあるだろう。でもぼくは、いつもなら興味なしの屑篭に放り込んでしまう要素の強い小田和正の音楽に魅かれるのは何故なんだろうかと長いこと気になっていた。

小田和正は東北大学と早稲田大学院で建築を専攻していたそうだ。しかし彼の曲に建築的な造形力はあまり感じられない。音楽は時間、建築は空間を通じて表現されるけど、作家の完結させようとする意志の強さによって、その作品の構造体としての強度は左右されてくるのだと思う。小田和正は曲を完結させようとする意志が弱いのだろうか。曲に造形力が感じられない要因は楽曲にあるのではなく、歌詞の完成度にあるのかもしれない。(作詞家・島崎藤村の「惜別の唄」などは何という高い完成度か!)

むしろ小田の描きたいものは、一瞬一瞬のディティールにこそあるのではないだろうか。以前このブログでランディ・ニューマンについて、「彼の音楽は、わたしたちが聴いたことがあるような気がするという錯覚を利用して再現された印象的な1シーンなのだ」と書いたことがあるが、特性はそれに近いものなのかもしれない。ある一節を聴くと、もうこれで充分と感じることがある。完成されたディティール。他のパートはそれを支える背景にすぎない。こんな聴き方はかなり問題多いと思うけど、そうとしか言いようのない瞬間がある。アップテンポは柄じゃないが、いくつかの叙情的な一節はたしかに素晴らしい。おおげさに言うと、日本に生まれてきてよかったなあ、なんて思ってしまうのだ。

青春は決して安定することのかなわない未完の代名詞として語られることが多いけど、その意味で小田和正がずっとつくりだしているのは、まぎれもない青春の音楽なのだと思う。何よりあの澄んだ歌声には未完の切なさが湛えられているではないか。人は彼の歌を聴くたびに、自身の未完となってしまった「言葉にできない」瞬間をそこで追体験する。コンサート映像で目を潤ませて彼の曲に聴き入る多くの観客を見ていると、そんな気がしてならない。それはパンクのように反抗のアクションとして放り出された未完ではない。それなりに完成しているかのようには見えるけど、円熟するためには青く、決定的に何かが足りない、そんな未完のカタチだ。

先日TVに人形浄瑠璃の人形作家が出ていて、人形の表情を完成させては駄目なんだと言っていた。少し表情は曖昧なままにしておくことが大切なのだと、そうでないと操る人が感情を表現することができなくなるのだという。歌だって聴いた人がそこに個人的な記憶のかけらを重ねてはじめて輝き出すことだってある。未完の表現を侮ることはできないのだ。

パワーズ・オブ・テンの旅

先月終わってしまったけれど、アクシスギャラリーで「チャールズ・イームズ写真展」が開催されていた。あいかわらず根強いイームズ人気だが、どうしてこうも人々は彼らに惹きつけられ続けるのだろう。

半世紀も前に大量生産家具として産声をあげたプロダクトなのに、イームズの家具群はいまだにきわめてドリーミー。欧米を席巻する「カワイイ」のアメリカ版元祖といえるかもしれない。

「ありふれた物にも格別な美しさを発見する」という精神は、「用の美」を掲げた日本の民芸運動にも通じる格別特有なものとも思えないが、「あらゆるものがどのように結びついているかによって、その価値が決まってくる」と言われると俄然それは現代性を帯びてくる。それこそが人々の幸せに向かって開かれたデザインの可能性なのだと位置づける彼らの先進性と楽天性は、アメリカという風土、そして彼の地で生まれた「フォーディズム」の精神と決して無縁ではないと思う。

フォード自動車の創設者、ヘンリー・フォードに由来するフォーディズムの本質は、生産効率上昇に伴う利潤の増大を、賃金にも反映させた点にあると言われている。つまりこれは私たちが日本的経営と呼ぶ、社会に奉仕する経営精神にも通じる、平等感に裏打ちされた循環によって大衆消費社会を実現しようとしたリベラルで壮大な実験でもあった。

日本だって負けてはいない。21世紀の平和学を提唱する、集英社新書から出版された中沢新一さんの「イカの哲学」には、製糸工場グンゼについての記述がある。1965年に私家版『イカの哲学』を刊行した波多野一郎さんの祖父は波多野鶴吉という人物で、京都は綾部の地で製糸と紡績の事業を興し、グンゼの基礎を打ち立てた人物なのだそうだ。その部分をちょっと引用してみたい。「波多野鶴吉は独創的な経営哲学の持ち主でした。この人の中では、キリストの教えと二宮尊徳や佐藤信淵の思想とが渾然一体となって、理想の資本主義を現実に地上につくりだしてみようという、大胆な経営実践に結実していったのです。今日でも、綾部のグンゼ工場を見学してみますと、その当時の理想主義の余熱を感じることができます。波多野鶴吉は、労働をつうじて労働者の精神も身体も豊かになっていかなければならない、と考えていたので、工場内にはきめ細かい配慮のほどこされた、病院や厚生施設やホールや運動施設が設けられました。経営者と労働者は気持ちをひとつにして、協同して取り組んでいくべきものという考えから、社長宅は一般労働者と同じ敷地内につくられました。波多野鶴吉は日本のロバート・オーウェンと呼んでもおかしくない、じつに立派な経営者でした。波多野一郎は、この鶴吉の孫として、綾部のグンゼ工場敷地内で生まれたのでした。」(『イカの哲学』中沢新一・波多野一郎、集英社新書、13〜14頁より)

ひるがえって、グローバリズムの嵐が吹きすさぶこの世界において、至る所で私たちがまのあたりにする経営精神というものはいかほどのものなのか。成果主義のもと労働力をひたすら消費し続ける、不毛でヒリヒリとしたこの社会に対して、何という様変わりだ!と嘆きつつ、こうした状況へ背を向けていこうとする意識が、ドリーミーなイームズの世界へと向かわせているのかもしれない。

ドリーミーといえば、イームズと再婚したレイ・カイザーの功績も見逃すことはできない。前衛的な美術環境に身をおいていたといわれる彼女の作風には、東欧の香りが色濃く感じとれる。モダンで母性的、そして知的な可愛らしい造形。近年めざましいユニット・ブームも人気に拍車をかけているのかもしれない。「俺イズム」なんて格好悪い〜という声無き声。お洒落なアノニマスの潔さ。成果物より生成のプロセスにこそその本質を求めようとする傾向などなど、これらもすべて元祖は実はイームズだったのだと言えなくもない。

ところでぼくは以前、所属するデザイン団体、JAGDAのシンポジウム企画に参加した際、イームズを取り上げたことがある。彼らの代表作といわれる映画『パワーズ・オブ・テン』を記念上映し、イームズ・デザインを俯瞰してみる試みだった。その時配付したパンフレットに掲載するために書いた解説文がある。「見ることの力」というテーマにそったけっこうきまじめな解説で照れ臭いが、このイームズ観は今も変わることはない。

この映像から伝わってくるのは視点を移動していく、プロセスそのものが内包するパワーである。イームズはそのパワーの謎を解き明かそうとする人間の情熱や意志、能力、そして可能性をあらためて私たちに想起させようとしているのだ、と思う。今すぐ観てみたい方はこのサイトで視聴することができます。

「チャールズ&レイ・イームズ—その眼差しの彼方へ」

寝そべる男性の1m四方の画像を1m離れた視点からとらえる。そしてそこから10秒ごとに10倍の速度で離れていく。「パワーズ・オブ・テン」の旅はこうしてはじまる。

10の二乗が支配する単純なルールで、宇宙から原子まで視点を移動していくこの映像が与えてくれる驚きは一体何なのだろう。一定の速度で移動しているように感じられる視点は、実はミクロの世界では計測不可能なほど微細な移動をし、またマクロの空間では光の3倍もの速度に達しているのである。ここにはもはや絶対的な時間というものは存在していない。あの相対性理論のエッセンスをここで私たちは視覚をとおして直感することができるのだ。チャールズ&レイ・イームズの代表作といわれるこの映像は、20数年(注:現在では40年以上)を経た今も色褪せることなく、万人が享受できる美意識と知的刺激を私たちに与え続けてくれている。

チャールズ・イームズは1907年、アメリカ・ミズリー州セントルイスに生まれた。建築を学んだ後、あの有名な一連の「イームズ・チェア」を世に出すことになる。画期的な加工法による大量生産家具の誕生である。そして彼は画家レイ・カイザーと結婚し、以後の創作活動はすべてこの二人の絶妙なる共同作業によるものとなる。近代住宅建築に影響を与えたケーススタディハウスのひとつ、「サンタモニカハウス(自宅)」も彼らの建築における代表作のひとつといえるだろう。

あたかも彼らの美意識の幹から枝分かれするかのように、そのデザインの世界は家具、建築にとどまらず、展示や映像、グラフィック、玩具へと展開されていく。これほどまでに多分野にまたがって活躍できたのは、ポール・シュレーダー(米国脚本家・映画監督)が記しているように、彼らがそのどれにも拘束されることなく、むしろこれらすべてを包み込むような生き方に専念したからであろう。ここに彼らのひとつのまなざしがある。特異性ではなく、むしろ共通性によって様々な謎を解きあかしていこうとする精神。そして問題解決のためのプロセス自体が、ひとつの美と秩序を生み出すのだという信念。異質なものの集合にも肯定的な統合性を与えているイームズ夫妻の作品の数々は、こうした彼らの精神と信念の産物なのである。ピーター・スミッソン(英国批評家)が語る「文化的に異質なものが同居し、お互いが快適に見えるという不思議」がそこに在る。イームズらが生み出してきた、きわめて今日的なこれらの不思議から、私たちはまだしばらく目をそらすことはできないだろう。なぜなら、こうしてチャールズ&レイ・イームズの歩んできた道を私たちもまた、いまだに歩み続けているからである。

(1994年JAGDA in Yokohama シンポジウム・パンフレットより)

※なお、当日のシンポジウムでは以下の4作品が上映された。

◎トップス[Tops]/こま (7分15秒・1969・EBE社)

◎パワーズ・オブ・テン[Powers of Ten](8分50秒・1978・ピラミッド社)

◎アルファ[Alpha](1分16秒・1972・ピラミッド社)

◎累乗の指数(3分6秒・1973・ピラミッド社)