さよならだけが人生だ

父の形見分けとして遺された掛け軸がある。その中の1本を久しぶりに開いてみる。巻き紙には父の筆跡で「勧酒 この盃を受けてくれ 井伏先生筆」とある。ここには8世紀の漢詩人、干武陵(うぶりょう)の漢詩「歓酒(かんしゅ)」の一部が井伏鱒二直筆で書かれている。

*

「君にこの金色の大きな杯を勧める なみなみと注いだこの酒 遠慮はしないでくれ 花が咲くと 雨が降ったり風が吹いたりするものだ 人生に別離はつきものだよ」

*

この原詩を井伏鱒二が意訳したのが、妙訳として名高いこの一節だ。

*

この盃を受けてくれ

どうぞなみなみ つがしておくれ

花に嵐のたとえもあるさ

さよならだけが人生だ

*

「サヨナラ」ダケガ人生ダ。この最終行の突き放しが、心にずしんと沈みこむ。井伏鱒二著『因島半歳記』には、こうしたためられている。

「『左様なら左様なら』と手を振った。林さんも頻りに手を振ってゐたが、いきなり船室に駆けこんで、『人生は左様ならだけね』と云うと同時に泣き伏した。そのせりふと云ひ挙動と云ひ、見てゐて照れくさくなって来た。何とも嫌だと思つた。しかし後になつて私は于武陵の『勧酒』といふ漢詩を訳す際、『人生足別離』を『サヨナラダケガ人生ダ』と和訳した。無論、林さんのせりふを意識してゐたわけである。」

文中の林さんとは、昭和6年4月に講演のため、井伏とともに尾道から因島(現尾道市)へ行った林芙美子のことである。井伏は林のセンチメンタリズムを嫌悪しつつも、それをあっさりと切り捨てることもできずにいた。そうして意訳されたフレーズは、のちに多くの人々の心に沈殿していくことになる。

寺山修司は、この「サヨナラ」ダケガ人生ダを受けて「幸福が遠すぎたら」 でこう歌っている。

*

さよならだけが 人生ならば

また来る春は 何だろう

はるかな はるかな 地の果てに

咲いている 野の百合 何だろう

さよならだけが 人生ならば

めぐり会う日は 何だろう

やさしい やさしい 夕焼と

ふたりの愛は 何だろう

さよならだけが 人生ならば

建てた我が家 なんだろう

さみしい さみしい 平原に

ともす灯りは 何だろう

さよならだけが 人生ならば

人生なんか いりません

*

人生を諦観したつもりでも、さりとて「サヨナラ」ダケガ…と突き放すこともできない。未練もあるし、愛着だってある。こうした市井の人々に近い心情を「幸福が遠すぎるんなら、そんな人生なんかいらないや」と寺山は駄々っ子のように代弁している。

昨年の10月26日、折々で親しく語り合った友の訃報が突然届いた。そこにはこんな文面が…。

「デザイナーの西野洋氏が23日夜、逝去されました。昨日、今日と都内にて最後のお別れを執り行い、荼毘に付した後、後日故郷の茨城で葬儀となります。」とあった。遠方のぼくには諸事情により連絡が遅れたとの詫びが書き添えられていたが、そのお別れが昨日と今日というあまりにも急な知らせだったので駆けつけることは叶わなかった。

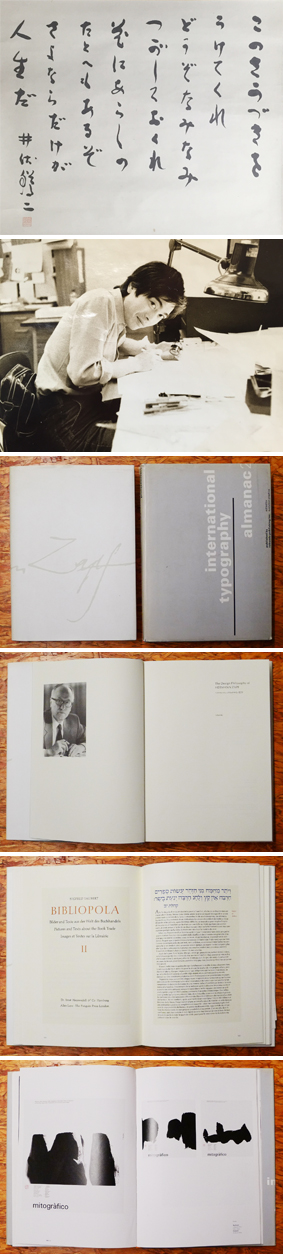

それから四ヶ月あまり、ぼくは彼の突然の死を受け入れることがなかなかできないでいた。そんなとき、あの歓酒の掛け軸を開いてみたのだ。するとまるで軸が呼び寄せたかのように、一通のメールが届く。故人を通じて共通の知人であったそのデザイナー、美登英利氏(写真最下段の掲載作品の作者)からのメールには「明日から三日間、追悼の意をかね西野事務所にて偲ぶ会をいたします。」とあるではないか。後に知ったことだが、美登さんは偲ぶ会前日の20時過ぎに突然ぼくのことを思い出して連絡をくれたのだそうだ。感謝しかない。西野さんが「さぁ、最後の別れをしましょうよ」と呼びかけてきたとしか思えなかったぼくは、なにはともあれ駆けつけねばとすぐに出席の返事を送り、翌日東京に向かうことにした。

ぼくは上京すると、たびたび西野事務所に邪魔しては深夜まで語り合ったものだった。デザインのことはもちろん、絵画や音楽、そして社会情勢や刻々と変化していく時代意識など、あてどなく、そして野放図に対象ジャンルを横断しながら時の経つのも忘れ、飽きることなく語り合った。つまり、ウマがあったのだ。たとえ、ぼくらが路線バスの運転手と測量士であったとしても、ぼくは西野事務所に通い続けただろう。大切な心の定点観測地点であったわけである。事務所はいつも几帳面に整えられてはいたが、室内はデザイン機材やおびただしい書籍で埋め尽くされていた。そして、わずかに確保された空間に据えられた小さなテーブルを挟んでぼくらは向かい合う。話が長くなると、西野さんは話の腰を折らないよう絶妙のタイミングで新しいお茶や菓子などをテーブルに並べ、甲斐甲斐しい心遣いをみせてくれた。

彼の口癖は「だと思います」。ぼくの話を受けて、まず「(そう)だと思います」と肯定してから、おもむろに持論を展開していく。だから、議論や討論をしたという記憶がまったくない。ぼくらの会話は大概まず共感から出発するのだが、それぞれのもの言いが微妙に異なる深度で重なり合うから、結果的にぼくらの認識は出発点から少しだけ広がったり深くなったりするのだ。それがぼくらの会話のご褒美となる。

また、西野さんは和洋の書体に関してとても造詣が深いので、つい軽い気持ちでフォントについての質問メールを送ったり、パソコンのアプリケーション・トラブルなどの相談をすると、恐縮してしまうほど、それはそれは丁寧に調べあげて返信してくれる。質問外でも関連した話題に新しい発見があったりすると、後日資料がごっそり郵送されてきたりする。しかし、これは何もぼくに限ったことではなく、彼の多くの友人たちも同じ体験をしていたそうなので、それが西野さんの流儀だったと知らされる。もう確認する術はないが、おそらく自分の認識を広げたり深めたりするために編み出した、ひとつの優しすぎる手法だったのかもしれない。

そんなことをぼんやりと考えながらぼくが西野事務所に到着すると、郷里の茨城から駆けつけた西野さんの長兄ご夫妻や美登さん、そして西野さんの最晩年をもっとも身近でアシストしてきた方がぼくを迎え入れてくれた。すっかり荷物は整理されていて、こんなに広かったのかと驚くほど広々とした室内には、書籍・雑誌やパンフレットなど生前の作品群が展示されていた。そのデザインプロセスを伝える版下や指定紙は、誰もが息を呑むほど根気よく調整が施され、彼の人柄そのままの精緻な実直さが残されている。聞けば、西野さんはいつも締め切り直前まで執拗に調整を繰り返していたそうだ。物静かで繊細な印象を与えることの多かった西野作品がその背後に漂わせていた硬質な透明感は、実はこうした強靱な意志によって生み出されていたものだった。

当日は三日にわたる偲ぶ会の初日だったが、三々五々故人と縁の深い人々が訪れてきては、それぞれに思い出を語り合いながら、ゆったりと静かな午後のひとときは流れていった。彼が上京してまもない頃に出会ったという人からは、ぼくの知らない一面を知らされる。急ごしらえのロックバンドに誘われたときの演奏中スナップには、にわかロッカーとなって頬ふくらませ、サックスを吹いている長髪の西野さんが収まっていた。

縁のあった人々と同じ数だけバラバラに散っていた故人の記憶は、人々が集い持ち寄ることで再びそこで統合される。再構築された記憶の集合体は、偲びの場で束の間の再生を果たすのだ。通夜の本来の意味とはそういうことなのかもしれない。まさに、その日の午後はぼくにとって忘れがたい通夜となったのだった。以前もどこかで引用したような気がするのだが、中沢新一さんの『森のバロック』の序文には、ポール・ヴァレリーのこのような言葉が引かれている。

ある人の生涯を書く。かれの作品、かれの行為、かれの言ったこと、かれについて言われたこと、しかし、かれの生涯のうちでもっとも深く体験されたものは、取り逃がしてしまう。かれが見た夢、独特の感覚や局部的な苦悩や驚きや眼差し、偏愛したあるいは執拗につきまとわれた心象、たとえば放心状態に陥ったときなどに、かれの内部で歌われていた歌、こうした一切は認知しうるかれの歴史以上に、かれその人なのである。

ある時期、ある瞬間に交差したぼくらの体験とその記憶は、複合的な一人の人間を構成するささやかなパーツに過ぎない。一瞬それぞれの人生を通過する瞬きにすぎない。しかし、彼の何気ない仕草や癖、独特な声のトーン、ふと垣間見せる無邪気な表情や無防備な後ろ姿。こうしたリアルな記憶の断片は、いまも生々しく甦ってくる。それらは褪せることなく、ぼくのなかに保存されているのだ。もし記憶というものに、力や喜び、そして希望さえもが秘められているのなら、ぼくは決して忘れることはないだろう。それがぼくのなかから消え去らないかぎり、そこで彼は生きつづけているのだから。