洞窟

秘匿されたものに引き寄せられるのは人間の本能といえるだろう。洞穴を偶然発見した人間が吸い寄せられるように奥へと歩みを進めるのも、その秘匿性の吸引力に他ならない。地球上には夥しい数の洞穴(洞窟=cave; grotto; cavern)が存在し、その種類もさまざまだ。自然にできた鍾乳洞や溶岩洞、海食洞、氷河洞に雪渓洞。隧道跡などの人工洞窟もある。基本的には洞窟の奥部は完全な暗闇となるが、「青の洞窟パスタ」で有名なイタリア南部・カプリ島にある青の洞窟のように、水面からの光を浴びて洞窟全体が紺碧に染まる海食洞もある。日本でも沖縄の青の洞窟はシュノーケリング体験の人気スポットとなっている。

洞窟に引き寄せられるのはコウモリやホライモリ、ホラアナグマばかりではない。人間も古代から内部に壁画を描いたり、神仏を祭ったり、居住や貯蔵庫として活用したりと、洞窟には深い愛着を示してきた。また、洞窟は死後の世界や異なる世界への入り口と見なされたこともあり、危険が潜む洞窟には猛獣や魔物が棲むとされる怪奇伝説も誕生して、さまざまな冒険の舞台にもなってきた。

しかし近年では調査開発も進み、その神秘性は次第に薄れてきている。手軽に別世界を体感できる観光スポットとして広く公開されたり、ケイブカフェやレストラン・バーまで出現しているというから、もはや洞窟は自然が用意した侵入可能な秘匿スポットとは言えないほど、広くポピュラーな存在となってしまった感がある。

ただしそれは現実界の話。実は有史以来、大地の奥深くに封印され、生き続けてきた闇の洞窟芸術はいまだに解明し尽くされてない。インドネシアの洞窟に描かれたものが4万年以上前に制作されたものであることが2014年にNatureに報告され、これまでもっとも欧州の洞窟芸術が古いとされてきた学説を覆して、どうやら最古の洞窟画となるらしい。このアジアの洞窟絵画の特長を「natureダイジェスト」は以下のように説明している。

*

測定結果から、この場所で最も古いステンシルは少なくとも3万9,900年以上前のものであることが分かった。つまり、欧州最古の手形ステンシルの最小年代を2,000年ほどさかのぼることになる。また、ナスの両端から棒状の脚が突き出たようなバビルサ(シカイノシシ)の絵(写真下から2点目)は、3万5,400年前のものと推定された。この年代は、欧州の洞窟に描かれた最古の大型動物絵画とほぼ同じだ。

手形ステンシルは、欧州のものとよく似ている。しかし動物の絵は、欧州のものとは2つの点で異なっている。1つは、描かれている動物がインドネシア現地の動物であること、もう1つは絵画様式だ。Pikeによれば、初期の欧州の絵は「指でなすりつけるように描かれている」のに対し、インドネシアの絵は「線が多く、筆で描かれているようだ」という。 こうした芸術作品がどのように発展したかについては、2つの説が考えられる。1つは、芸術作品がインドネシアで独立して生まれたとするもので、もう1つは、初期人類がアフリカを離れる時点で作品の制作能力をすでに身につけていて、それが各地に広がったとするものだ。

*

最初にヨーロッパ人によって洞窟絵画が発見されたのは1879年、スペインのアルタミラ洞窟においてだったとされている。前述したアジア洞窟絵画の制作年代が明らかになるまでは、もっとも古いのはショーヴェ洞窟の絵と言われていた。そして、洞窟絵画がひとつの頂点に達したと言われたのは、あの有名なフランス、ラスコー洞窟においてである。

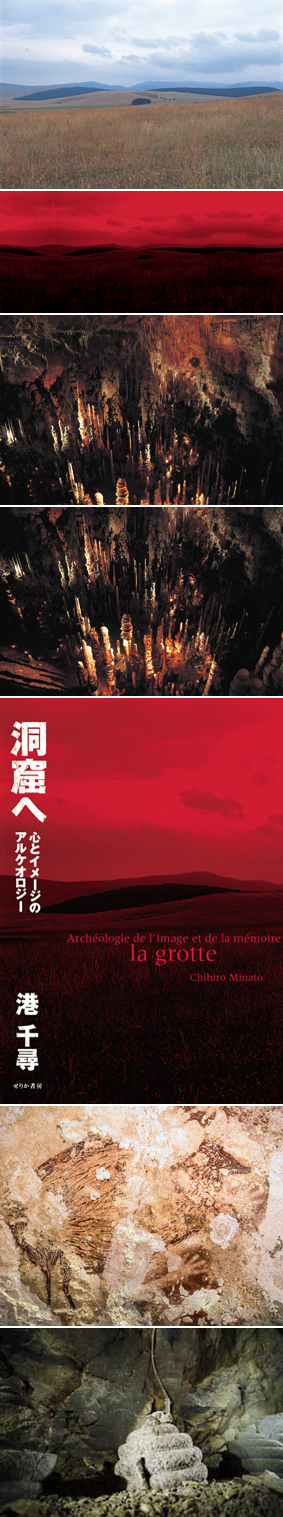

最上部の写真は、港千尋さんの撮ったフランスのアヴァン・アルマン(Aven Armand)の地上風景。この平穏な風景を眺めていると、平原の下に広大な洞窟空間が拡がっているなどと一体誰が想像できるだろうか。しかし、平原にポッカリと空いた入り口から降りていくと鍾乳洞の内部には、天井から落ちる水滴によって気の遠くなるような時間をかけて育った無数の円柱が立ち並ぶ別世界が拡がっている。自然現象と膨大な時間の経過によって造形されたその光景には、誰しも圧倒されることだろう。

これらの写真は港さんの著書「洞窟へ 心とイメージのアルケオロジー」のブックデザインをした際に使用したカットだ。ぼくはこの洞窟を巡る考古学的考察を展開した書籍のカバービジュアルに、洞窟内部の圧倒されるような異景でなく、あえて静謐な平原の写真を据えることで、風景の下には秘匿されたもうひとつの世界が拡がっているという、大地が密かに包み込むダイナミックな神秘を視覚的に暗示してみたいと考えた。

本書では洞窟内に人間によって残された痕跡(表現?)について、さまざまなテーマを立てて重層的考察が展開されている。なかでも興味深いのは、多くの謎に満ちたそれら表現を解釈する現代を生きるぼくらの限界性についてである。ゲーテは「わたしたちは知っていることを見る」と示唆したそうだが、逆に言えば「知らないことは見えない」ということでもある。読み取る能力をもった者にとっての自然は多種多様な痕跡に満ちていても、その能力を持っていない者は自然から何の文脈も見つけることができないということなのだ。

どうしてコンバレル洞窟には、這っていかなければ進めないような狭い洞窟の200mも奥に、赤いレーザー光をあてないと肉眼では見えないほど細かい線刻画が残されていたのか。なぜ、離れて見ることもできない狭い、きわめて鑑賞の困難な場所や条件を選んで描かれているのか。また、高い芸術的完成度を示すビゾンや馬や牛など動物の素描に重なるように、なぜ手の影の形象が残されているのか。また、これらがヨーロッパからアジア、オーストラリア大陸にいたるまで、地球全体に偏在しているのはどうしてなのか。いわゆるポジとしての手型ではなく「ネガティブ・ハンド」と命名されたネガの手型、つまり手を置いてその上から顔料を吹きかけて作られる形象の多くが、なぜその指の一部を欠いているのか。なぜ「ネガティブ・ハンド」の色のほとんどが黒と赤で占められているのか。

こうした、いかなる意図をもって残されたのかという数多くのなぜ?は、「知らないことは見えない」者にとっては依然謎のままである。そして、旧石器時代の意識から遙か遠く離れた、ぼくらの推測、考察ははたしてどのくらいその闇の芸術の謎に迫ることができるのだろうか。本書ではこうした闇の洞窟芸術にまつわる謎について、以下のように実に興味深い思考が展開されている。

*

…洞窟的(グロテスク)なものに耳を傾けよう。…(中略)…それは幼年時代における心の発達と、先史時代における心の発達が交差する部分であり、今日認知考古学が探求をはじめている、心の考古学への道である。

…自由が、脳という環境、身体という環境、脳を含めた身体の外側に広がる環境という、いくつもの異なるスペースを変形してゆくプロセスとして現れ、わたしたちが「創造性」と呼んでいる現象の、さまざまな姿を形成してゆく。この過程において、自由とは運動の別名にほかならない

…その運動は、時に奇跡的に数万年の時を超えて、別の時空に生きている人間に心に運動を引き起こす。わたしがこれらの動物の姿に動きを感じ、その美しさに感動するのは、わたしの心を身体のある部分が、三万年前のままだからである。それが起きるのは、そのようにしてしか、人間が進化してこなかったからであり、その意味で洞窟芸術は永遠のポジティブ・フィールドバックだと言うことができる。したがって洞窟とは身体化された心である。心の進化の途上で起きた、ひとつの奇跡が洞窟であり、その遠い身体的記憶を、わたしたちはルロワ=グーランの指摘する宗教的イコンや、あるいは胎内巡りに垣間見ることもできるかもしれない。しかしながら、わたしたちにとってもっともよいことは、洞窟そのものが、その内部の痕跡とともに、いまも残っていることである。同様にわたしたちの身体も、三万年前の心と身体の痕跡を残したまま、こうしてまだ生き残っている。その気になりさえすれば、三万年の「運動」をまだまだ続けることができるということである。

*

さて、ぼくは先頃たまたま訪れた江ノ島に洞窟があることを知り、その岩屋で洞窟巡りをしてきた。波の浸食によってできた二つの洞窟には、弘法大師が訪れた際には弁財天がその姿を現し、また源頼朝が戦勝祈願に訪れたとも言われる信仰の対象としても親しまれてきた歴史があるという。奥に進むと、とぐろを巻いたヘビの石像が置いてある。どうやらこれは「白龍」の名に因むもので、江の島に古くから伝えられている「弁天様と五頭竜伝説」を由来とするらしい。 それは、悪さばかりしてきた五頭竜が天女に結婚を申し込むが、これまでの悪行を理由に断られる。しかし五頭竜は、その美しい弁天様と一緒になりたいという想いを諦めきれない。そこで五頭竜は自分の行いを改め、弁天様と村人のために一生懸命尽して善行を施すようになり、江の島の対岸にある龍口山で弁天様と結ばれたと言い伝えられている。どうやら洞窟と竜(龍・ヘビ)とは深い縁で結ばれているらしい。そういえば、ぼくが子ども時代に遊び場としていた梅園の中にも小さな洞窟があって、懐中電灯片手に冒険と肝試しをかねて何度か潜り込んでみたことがあったのだが、そのとき最深部に鎮座していたのは、やはりとぐろを巻いたヘビの石像だった。

ヘビは大神神社や弁才天では神使いとして男性神とされる一方、豊穣神・地母神の性格として女性と見る説もある。精神分析の始祖であるフロイトは夢分析においてヘビを男根の象徴であるとした。これに対してユングは男性の夢に登場するヘビは女性であると説いているが、それはヘビの生態(無表情・忍従・執着など)から、なにかしら女性的なものを連想させるからなのか。いずれにしても、脱皮を行うヘビは、豊穣と多産と永遠の生命力の象徴となり、原始信仰では大地母神の象徴として結びつけられることが多いようだ。事実、溶岩洞窟「船津胎内」とか富士山御胎内清宏園などのように、洞窟は胎内と見立てられることも多いのだ。神話的象徴としての死と再生、豊穣、多産、そして生命力や幸運などをキーワードとして、洞窟とヘビは分かち難く結びついている。

人は昔から、自身の心の写し絵ともいえる、さまざまな心象を洞窟に投影してきた。自分の内部に広がる無意識の大地に、幾つもの洞窟が穿たれている光景を思い浮かべてみよう。その幾重にも折り込まれた、無意識の洞窟にひっそりと刻まれている身体的記憶は、たとえ自覚することはできなくても、思いもよらず突如心の中から湧き上がってきたかと思えば、あっという間に沈殿してしまったりして、感受性や創造性の原動力として休むことなく活動し続けている。洞窟巡りをしてくるたびに、そんな気がしてくるのである。